金林社区的莲山头社在虎仔山东北侧,其东南、东北分别和东宅、泥金相望,北面距西林社仅百米。虎仔山东北麓有莲花山,莲花山上有石头,裂为莲花瓣状。莲花山上多石,有龟石、猴石、鸡蛋石。其中石头上有凹痕,如同人的脚印状,称仙脚迹,东宅社后的鸡山上也有一个仙脚迹,乡人称仙人一步踏在莲花山,一步踏在鸡山,一跃过海就到了金门。

莲山头因莲花山而得名。莲山头的“莲”字本地发音nai,这区别于莲坂的lao、莲花新村的lian。因为这个发音接近于本地话的“内”,因此莲山头又曾写为内山头。

1996年航拍地图上的莲山头

莲山头王姓居多。王姓原有祖祠位于社头,解放初已圮。莲山头林姓来源多样,其中最早源自本地店里,与洪塘社林姓同宗。莲山头旧厝依山势而建,大多面向北。

莲山头一角

社头,顺山势而上有路通马厝,中分一叉向北通西林社,这个“三角涌”地势较高,叫崎仔顶。过了崎仔顶,左有备战时沿着虎仔山脚修的高低不平的战备公路。战备路西侧近山的地叫石墓脚,边上有土丘有石窟。从前,莲山头人大多会采石,他们就地取材,在七八十年代建起不少石墙石柱石梁石板的石厝。从战备路可以通向塔埔、何厝,路中段的边上有井,泉极好,井边的田叫捂水,常用来做育秧的秧地。捂水就在中坑的上段,下去是叫瓠仔潭的小池塘,还有大小相连的狗屎潭。

俯瞰莲山头(2019年)

社南,虎仔山上的大尖、二尖下来的水从东麓山脚下的内坑流出,合作化时在这里修筑了上下二道拦水坝,上坝只是拦水,下坝里却有泉水不断涌出,大家叫泉腔。水坝下的一片田叫洋底,顺山势而下有溪沟,称中坑,一直流到东宅社的水利,汇入中溪。中坑南面的园地叫土寨仔,和塔埔的地相接,北面的园地叫大丘园,一直连到社南的红番仔楼边。这其中,古时园地中有站立的石狮子,高约近米,前爪抬起,应是挡风沙的“风狮”,这附件的地就叫石狮、石狮公口。社人为石狮公奉圆子,塞它的嘴巴,可惜后来石狮被偷走了。大丘园里的地还有许多破厝地的砖瓦片,说明早时这里还有村社民居,这应是古时施厝社的遗址。这片地东南角较低,旧有烧灰窑,地名叫灰窑。从黄厝、林边到何厝的小路要经过大丘园,越过中坑上石头做的拱桥,俗称曲龟桥,桥边的地叫桥仔头。

环岛干道边上,立于莲山头社口的社名石

社北,莲山头和西林之间有一条沟是天然的分界,沟的这边是种菜的园地,叫蔬菜地。

莲山头社东,相传旧时有染布织布的作坊,这地就叫布店。再往东去是一片叫着树脚尾的相思树林。

莲山头社名石

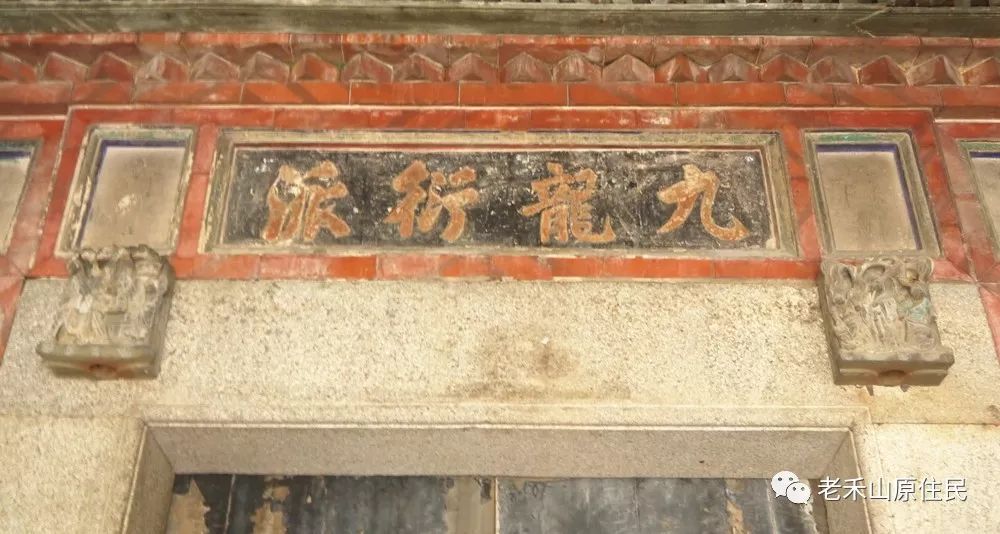

莲山头有不少远涉重洋谋生的华侨。清末民初,华侨林勇在社中建起红砖楼称双桂堂。“双桂”指西河九牧林氏唐代林藻与胞弟林蕴双双折桂登进士第的典故。双桂堂二层,外墙清一色雁只砖砌,通红鲜艳,社人称其红番仔楼。楼顶是叠涩出挑的滴水檐,屋顶四面倒水,边为平顶,围白石压绿琉璃葫芦柱连杆。主楼前厅有4支雁只砖方柱的宽阔前廊,支撑三个拱卷。双桂堂的建筑特色在于外墙出挑的窗楣有展草、三角、折帽、弯栱等六七种形状,颇具观赏性。楼中的众多对联和彩绘抒发了主人的意境和情操,可圈可点。可惜,长期不得保护,这座倾尽主人心血的双桂堂已近荒废。

莲山头双桂堂是一座红砖番仔楼

莲山头双桂堂大厅门上的“九龙衍派”匾

莲山头双桂堂的装饰有相当的文化韵味

双桂堂外墙出挑的雁子砖窗楣造型各异,富有特色

双桂堂的砖雕,不同一般的精美

莲寿宫位于红番楼边,俗称莲山头宫,坐北向南,始建于清光绪年间。1990年信众集资重修,2007年又加以重建。重建后的莲寿宫为二进,前有明廊三通门,燕尾翘脊硬山顶建筑。莲寿宫主祀大使公,和台湾彰化仁兴宫有共同的信仰,近年来两地开展许多神缘交流。

莲山头莲寿宫,主奉威猛大使公

莲山头莲寿宫

莲寿宫精美的五龙蠇虎窗

莲寿宫光绪辛巳年(1881)香炉

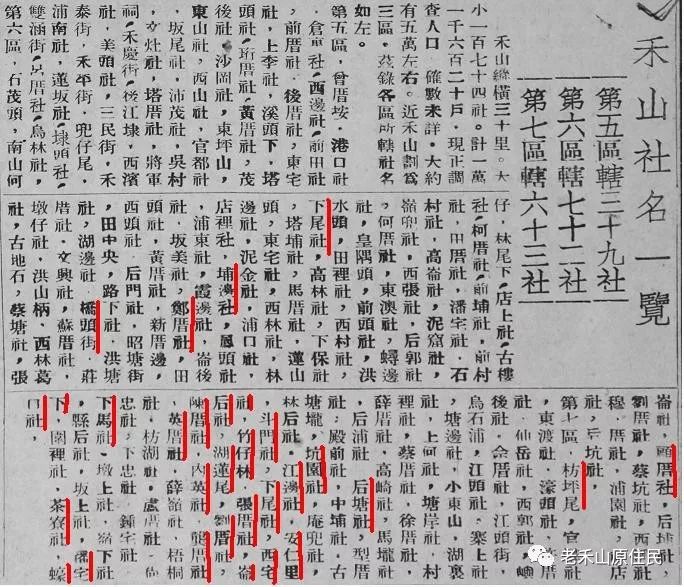

莲山头社小,解放初的房屋连同红楼,还不上10间。旧时,莲山头处于禾山东部到何厝、前埔等地的交通要道。有民谚“施厝莲山头,田厝通古楼。”处于路头上的莲山头曾有布店、当铺、灰窑。现在的金林社区办公楼就在当年当店的位置。

如今莲山头社的东侧,环岛干道穿其而过,莲山头的旧貌早已物易今非,等待她的是彻底拆迁的巨变。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复