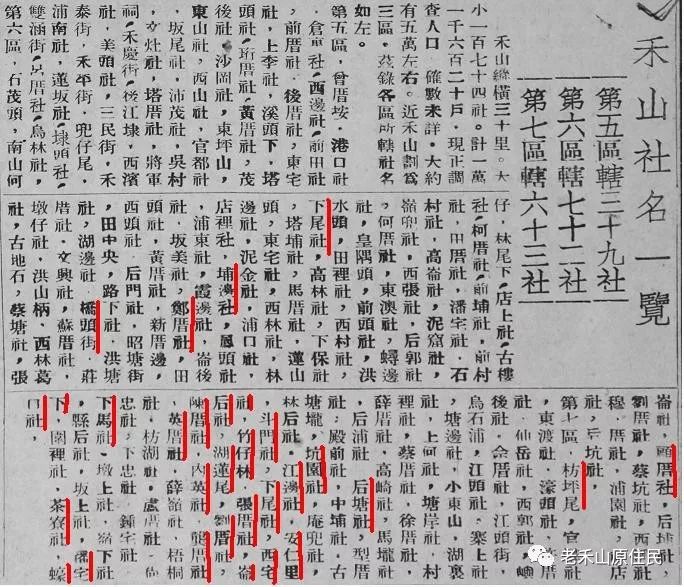

蔡塘在湖边水库南岸,东临古地石,西接忠仑,西北、东南分别和后坑、涂窟交界。清代乾隆《鹭江志》和道光《厦门志》都有这样的记载:“后洋蔡塘 阔五尺,深五尺,灌田一十二顷八亩。”(“阔五尺”不足为塘,应该是“五丈”。)后洋有塘为蔡姓村民所用故名蔡塘,后来聚居而成社,社因此塘而得名蔡塘。后洋早就废了,蔡塘的蔡姓也衰败不知去向,渺无一人。来自于安溪的曾姓迁入,成为蔡塘最主要的姓氏。曾姓号龙山衍派,有自己的宗祠三省堂,发展为“人有千户”的规模。由于清代的1888年和1910年发生两次大规模的瘟疫,人口剧减。蔡塘在1932年仅有94人。而后,南安、惠安、安溪等地逃避抓壮丁或谋生的周、王等姓移民陆续迁入。解放初期,全社恢复到60~70户,400多人口,1978年底蔡塘有131户708人。

1947年厦门岛附近地图上的蔡塘

1996年航拍地图上的蔡塘,莲前路正在修建

蔡塘曾姓源自本岛曾厝垵。明代,曾姓由安溪迁徙至嘉禾里曾厝垵,乾隆年间再由曾厝垵分衍到蔡塘。蔡塘曾氏宗祠“三省堂”始建年代已无从考,上世纪60年代初因建湖边水库而被拆,1995年重建于现址。祖祠座落于蔡塘社北,座南朝北,单进敞轩。拜堂前是天井,外设围墙,中开大门,门口还有宽敞的大埕。“三省”的典故源自于《论语》“吾日三省吾身”,在今天还颇具教育意义。

蔡塘曾氏宗祠“三省堂”

蔡塘曾氏宗祠“三省堂”的祖龛

蔡塘在清代和民国初年属嘉禾里二十一都福相保,民国24年属蔡塘保,合作化时属后坑大队。湖边水库修建之后,阻碍了蔡塘和湖边、后坑的联系,1964年蔡塘和古地石从后坑大队析出成立蔡塘大队,蔡塘社是第2、3、4、5生产队。2队、5队靠忠仑、洪山柄,3队靠近古地石,4队靠近后坑。“村改居”后,蔡塘属于江头街道,设立蔡塘社区居委会。

蔡塘广场,崛起的新地标

蔡塘社区的牌坊,低调朴实

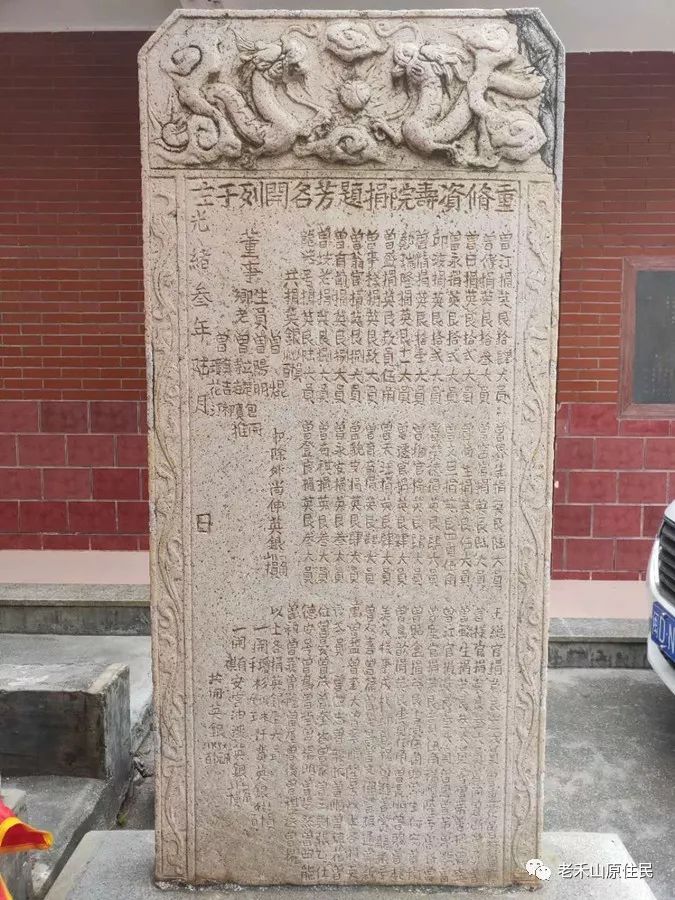

资寿院原在蔡塘社东,旧称慈寿院,始建于清代,现存有石刻光绪三年(1877年)重修资寿院碑和咸丰己亥年石香炉。1960年湖边水库建设时所淹,1983年于旧址后约百米重建,1997年再次重建时,改单进和拜亭为二进,前后殿间有天井。员外归硬山顶建筑,前殿有明廊,开三川门,左右为蠇虎窗。有多幅对联,都藏头“资寿”二字。资寿院主祀仁圣大帝,当地尊称帝公、帝公祖,还奉池府王爷。

蔡塘资寿院

光绪三年(1877)的“重修资寿院芳名碑”

旧时资寿院前有宫口潭,边上有一2层的枪楼。从资寿院边上的小路北走,过一小山崙,路左是宋墓叫杨仔墓。再往西北的小崙边是一座规模较大的墓群俗称活人墓。旁边是一个四支脚的2米见方的石亭子,大家叫四脚亭仔,边上杂草丛生。四脚亭直到前几年湖边水库清淤时才被清出来的淤泥所覆盖。从这里向左可以到后坑,向右过一个叫土楼的小社,沿着溪边走可以到桥头、湖边。土楼社原姓曾,与蔡塘曾姓同族。抗战前只剩几户人家,30年代末,住户相续迁往蔡塘、后坑,村社从此没落而圮。

蔡塘119号屏风门上木雕堵的团篆字还真难看懂

社北有块地叫塔舍墓,这片园地比较大,中间插着一支电线杆,六七十年代普及有线广播,安上了广播喇叭,所以这地叫广播筒脚。再过去是叫六斗的园地,不远处叫后坑后,这里的土地原本和后坑相连。

蔡塘社东北向有一块面积200多平方的大石,叫白曝石,可以晒谷子、番薯签,后来被开采了一部分,剩下的被水库的淤泥所覆盖。“白曝”是本地话“晒被”的谐音,白曝石即“晒被石”。道光四年(1824年)钟如川夫妇合葬墓志铭载,葬于“厦岛蔡塘乡边白曝石”“蔡塘之乡曝石之阳”。

如今,这里新建起著名的湖心岛居住区。

蔡塘北侧如今崛起的高档居住区“湖心岛”

蔡塘社东和古地石对面的还有叫石竹脚、笼仔后。过了曲顶,就是古地石了。旧时蔡塘到古地石的小路要绕顶铁塘、下铁塘边上的小路,到了70年代才用机砖厂的废弃料填了一条直达的可以走拖拉机的路。

社东南的石鼓山不是很高,翻过山就是思明区的洪山柄。石鼓山现在建有蔡塘社区的骨灰室。早时山上树木稀疏,大石密集,有石头如鼓而得名。山脚的地叫石鼓山脚,有池塘叫石鼓山潭,还有较低的新潭仔,边上是水田,从社里到石鼓山要走过黄姓宋墓,再经过加锥(斑鸠)石,山上的大石上有光滑的石槽像个滑梯,叫“溜尻穿”(溜屁股)石。

今日的石鼓山,山上有大革命时代福建省委组织部长兼秘书长、曾经参加过厦门劫狱斗争、古田会议的谢景德烈士墓,几年前被公布为厦门市文物保护单位。山的北麓就是繁华的社区发展中心蔡塘广场。

石鼓山上的谢振德烈士墓

旧时,石鼓山向西北的水流入一个大沟,叫塭仔头沟,经过社边的土地宫、汪姑娘庙,流到大丘下、桥仔头,再往下是下田尾。这里还有二条水,一是从洪山柄来的叫水尾,流经叫枪楼脚、顶大人、秧后、下大人的田地,到中井。中井相当于现在蔡塘社口吕岭路的天桥边。再往下到大丘尾、下田尾汇合,流向湖边、桥头入海。另一条是从土窟而来的龙舌溪水,流经和古地石相交的顶铁塘、下铁塘两个大潭,进入塘仔脚,经二条石桥仔、金筒脚到下田尾。

下田尾再过去就是一大片叫大腹内的田地,那里是蔡塘、湖边、古地石相交界的地方。旧时,钟宅湾海里的鲈鱼在春夏之交发大水时会逆水而上到下田尾。在这几条河沟间的田园里还分布着许多池塘,有埔顶潭、外河、打铁潭、长潭、横潭,还有和土窟交界的鸭母潭、格尼仔。

蔡塘348号,富有时代感的民居,门楼上写着“国富民强”

蔡塘349号民居,还挂着“禾山镇蔡塘村卫生所”的牌子

1960年湖边水库修建后,大丘下、下田尾、桥仔头、一条桥仔以及大腹内的一部分都淹没在水库里了。水库边上没被淹的地改叫水库墘。大旱时或枯水期,人们会在退水的库底原有的田地上抢种庄稼,那片地大家叫水库底。

蔡塘社西沿今BRT是叫坑沟、后埔河边上的水田。现在的蔡塘大排档是当年要到忠仑的花瓶井一带。这里有条路通忠仑,要经过公司、鹅庵、花瓶井等园地。这边上就是古时的后洋,又有写成后阳的,位于蔡塘西面,原蔡塘小学附近。相当于现在吕岭路和云顶中路相交的地方。边上有大潭,内有流沙,称田螺穴。这个大潭应该就是史书上所记载的“后洋蔡塘”。后洋也都姓曾,抗战前只剩几户人家,30年代末,住户相续迁往蔡塘、忠仑,村社从此没落、消失。

蔡塘,古墓和新园同在

蔡塘原本是后洋社的一口池塘,后来聚居而成社,社因塘而名蔡塘。后洋社没了,留下的是叫后洋的一大片田园。后洋边上有果子园,靠近花瓶井,那是解放前有钱人在蔡塘开发农场时留下来的。上世纪70年代,蔡塘人在后洋开挖大井,泉水相当好。蔡塘和忠仑之间还有一个小村社叫涵前,无考。

蔡塘闹市中,抽水站还在

蔡塘原分为大社和小社,相距约二百米。小社地势较低房屋向南,朝向大社;大社较高,叫埔顶,房屋向东,面对远处的虎仔山。水库修建后,小社被淹没了,20几户人家搬到大社,用拆了的材料在大社边上盖了5列平房俗称竹篙厝安置,当时叫新村。如今,新村的厝只剩一小截可以辨认了。

蔡塘316号、317号,原本的水库安置房(2011年)

蔡塘大社早年有一棵巨大的苦令(苦楝)树,树下是栓牛和纳凉的好地方。日本侵占后,苦楝树凋零而死,最后锯了,当时树下的乃祖宫至今还留了下来。这一片就叫苦令仔脚。原村委会边叫着趴鼎,早期是在社边上的一个小山崙,如今已经盖满了楼房。

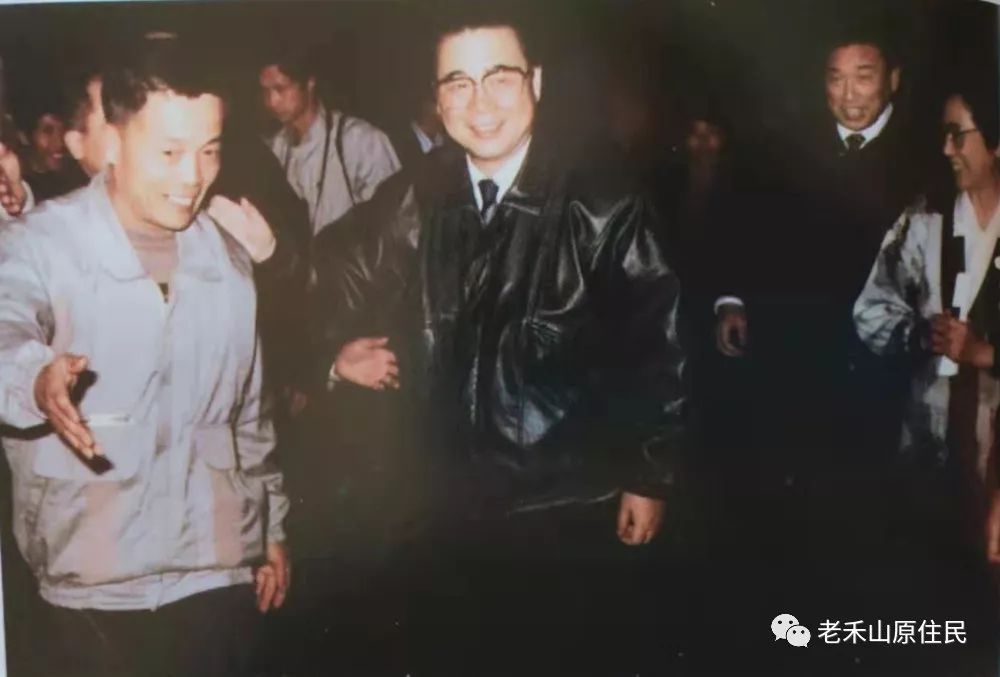

新中国成立后,蔡塘人在“农业合作化”“学大寨”“菜蓝子工程”,在改革开放“文明建设”“小康建设”等工作中,总是走在乡、镇、区、市、省,甚至全国前列。1969年蔡塘成为厦门蔬菜基地。蔡塘的芋头、西瓜最为有名。早在70年代,蔡塘就是远近闻名的富裕村,许多国家领导人曾到蔡塘视察和指导。国内外许多代表团、访问团,友好人士也曾多次到蔡塘村参观访问过,那是蔡塘最光彩夺目的时光。

1990年2月,李鹏总理和夫人朱琳到蔡塘居民家作客,左一为蔡塘书记叶文德

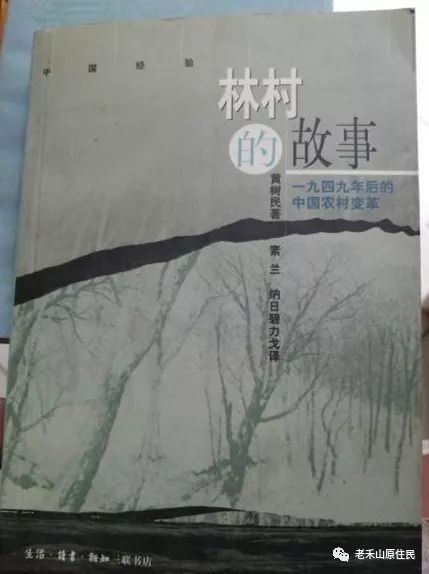

1984年,美国教授黄树民以蔡塘为背景写的《林村的故事》,以党支部书记叶文德富于戏剧性的生命史为主轴,铺陈出中国农村社会变革的图像,这是一本人类学中国研究的重要著作。

美国教授黄树民以蔡塘为背景写的《林村的故事》

不久前,蔡塘人又在全市第一个以社区全体居民股份制的形式,建设城市综合体蔡塘社区发展中心,取得了非凡的成绩。

“敢为人先,勇于创新”是蔡塘人数十年来不变的精神。

2010年的蔡塘街头

如今同一个位置的蔡塘街头

蔡塘街景

蔡塘街景

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复