围里在厦门岛的正北,原本处于伸入海中的半岛的海边上。围里西临埭辽湾,东有堤岸和墩上连接,南望坂上、县后。这一带原有埭寮社、欧厝社、蚵壳社、顶厝社、涵仔尾社等小村落,一说此地面海,不堪过水的强盗骚扰,于是这些小社搬在一起,用篱笆围起来,所以叫围篱,谐音围里。另一说是围里原在欧厝那个地方即县后小学处,古时因该地风水好修建提督墓时被看中,于是被迫移到北面的海边,所以叫“移里”,后来改称围里。

1929年厦门岛地图上的围里

围里西侧临埭辽湾,清代兴泉永道周凯体恤民情,筹款修建石堤、土堤各一条,保护埭辽湾内的埭田免受海水噬害,在埭辽古渡口处建有“双宫涵”,蓄水排洪。其位置在今埭辽水库东北角,此处遗址已被定为厦门市文物保护单位。

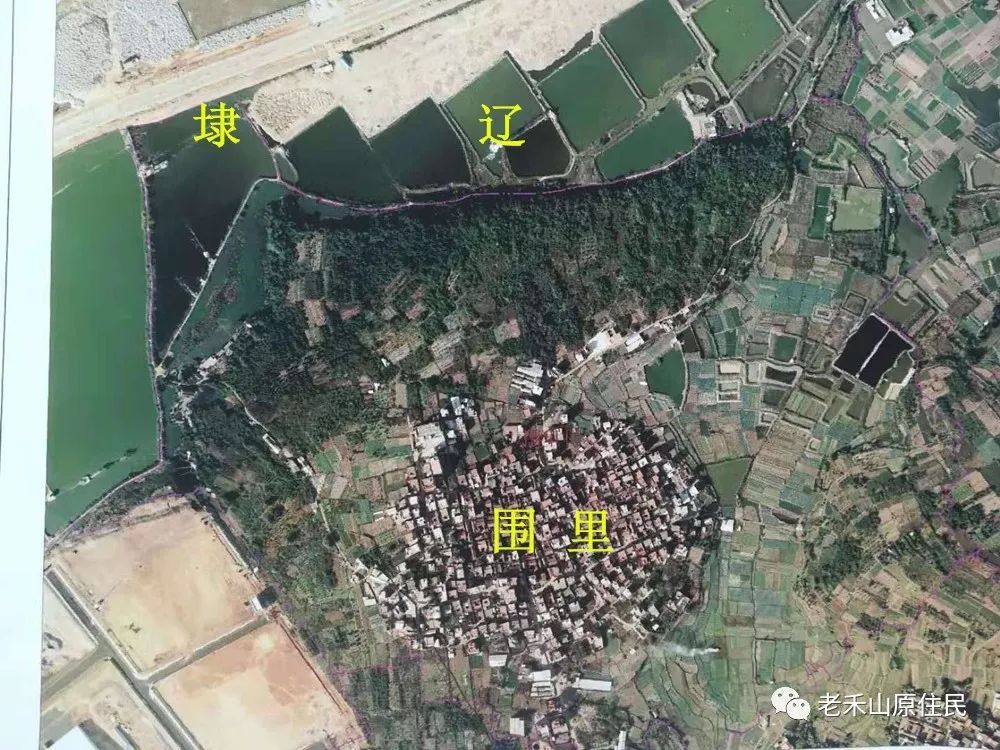

1996年航拍地图上的围里

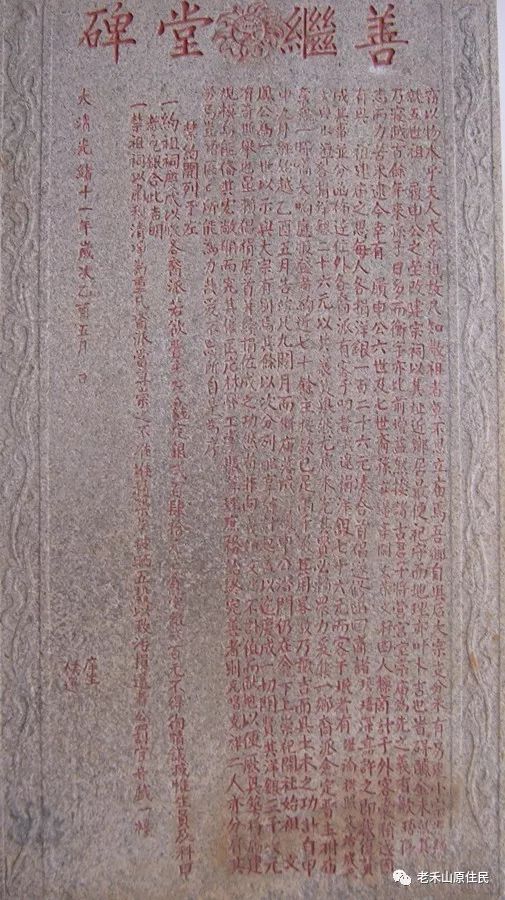

围里陈姓聚居,是连同坂上、县后、下忠、墩上的“五户陈氏”的一支,“五户陈”的总宗祠在县后,围里建有自己的宗祠陈氏小宗善继堂。继善堂主体开轩单进,围墙设有门楼、燕尾翘脊硬山顶,中规中矩。祖厅内有清光绪十一年(1885年)所立的《善继堂碑》,言及“吾乡自县后大宗分来有另建小宗”,奉祀围里开基祖陈文凤,“以示与大宗有别焉”。

围里陈氏小宗善继堂

金碧辉煌的善继堂祖龛

围里陈氏祠堂的善继堂碑,保存十分完好

解放初,围里属钟宅乡,合作化时先是属海防大队后来改属县后大队,是该大队的第7、8、9、10四个生产队,大家习惯按顺序叫1队、2队、3队、4队。

围里社西较高,称顶头,社东较低称下头。旧时,社口清一色的古大厝排列整齐,面南向阳,社后民居则向北面海。

围里偏于海边一隅,原本交通很不方便。只有从坂上延伸过来的一条大路通到社口,大路在社口向东可过洋塘桥,向西绕过社可以到社西北的埭寮。埭寮今称埭辽,原本是清代道光年间所设的义仓公田,延续的民国,还是一片公田,所以当地人叫“义仓埭”。1976年,前线公社组织千人“奋战埭辽湾”,修筑了埭辽水库。

如今的埭辽公园

鸟瞰埭辽公园

围里社西的埭寮又叫茶寮,本地话发音完全相同。茶寮原有社,后废。后来建有灰窑,烧制壳灰,公社化时是养鸭场、砖厂和抽水站。从坂上大塘下来的水沟流经江边涵入埭辽水库。这里还有一个狭长的水塘叫躼塘(lou deng),西侧接林后的地。今埭辽水库边上的新修的土地庙东侧原是大片的冢地乱坟,只有一个叫倒插金花的宋墓,规模较大。今宸鸿科技一带叫顶厝顶,旧时边上有顶厝社。从这里上坡进围里社的地方便是当年叫潘宅下小社。

围里人至今还在使用的水井、石槽

围里人至今还在使用的水井、石槽

社前,近社的园地叫门口园,再往南,接近今县后小学的地因旧时欧厝社所在,地名叫欧厝,这里的地和坂上相接。社东南,地势较低,是一大片叫洋底的水田,和县后相接。洋底有古时的4口大井,泉水量大水质特好,附近的水田叫大井口,水塘叫洋塘,这片水田和洋塘的水形成沟水向北流入围里和墩上之间的涵仔尾埭。社东的路跨过沟水有简易的石板桥叫洋塘桥。附近有叫破塘、梧桐潭的水塘。今阳光公寓一带是叫山后埔脚的园地,边上有后仑园,与岭下交界。再向北,近埭的水田是古时围海形成的,盐分较高叫咸田,与墩上相接。

围里392号民居,中堂屏风,“门楣光彩”。(2011年)

围里392号民居,过水通梁及其精美的木雕。(2011年)

围里民居的过水通梁上面深浮雕栏板工艺精湛。(2016年)

社东北,大使公宫和蚵壳宫附近原有七口小池塘,如七星下地人称七星潭。现在只剩蚵壳宫边的大井了。这里出社地方叫东坑,近处有一大一小的池塘叫大塘,边上的水田叫大塘脚,有路通埭岸可以到墩上。近埭岸,叫涵仔尾,旧时有社,已废,边有池塘叫米粉潭。

社北离海有三四百米,社边是一列的园地,这里风大缺水,近海处横着一条临解放时国民党军开挖的从埭寮到涵仔尾埭的壕沟。壕沟外靠埭寮地势较低是一片叫晶埭洋的水田。围里的海岸几乎是风化的硒(sua),海水侵蚀严重,东头靠涵仔尾一带形成长条的近岸沙滩。海中还有其他长条形沙带称“五条沙”。社人从埭寮和涵仔尾下海。近岸的海滩大多长着加朾。围里的蚵场很大,近处的蚵仔头到深处的蚵仔尾,一直延伸到接近离浦屿。西头和林后的蚵场相接,有沉礁;东头和墩上的蚵场相连,有大片的叫赤礁的礁盘,还有几块礁石很形象地叫着乞丐碗石。

旧时,在东坑尾、涵仔尾、蚵口都有大榕树,日据时砍光了。围里成了少见的没有大榕树的村社。

围里367号民居,石头厝上加盖双巷头楼,相当罕见

围里,当年引水槽的石柱还残留着。(2010年)

改革开放后,围里发生翻天覆地的大变化,本来交通不便,现在交通发达,本来临海,现在海地被填,台湾著名企业辰鸿科技在这里落地。围里社北,辰鸿科技的十栋高大的厂房一字排开,雄伟壮观。旧时,附近海上的著名岩质小岛屿因形似一碗倒扣,名“乞丐碗”,四周浅滩上散落碎瓷片,据说古时运瓷商船在此翻船留下的。海边也有“溜脚川石”,是一整块巨大花岗岩石头,长十多米的斜坡,村童爬到顶上像坐滑梯一样溜下来,故名。解放前,上建有国民党军为死守厦门岛的水泥碉堡,扼守埭辽渡口岬角两侧,可谓军事重地。此地现为社北新建的岐山路,西与坂尚路、光电一路、东与县黄路相接。以岐山路为界,北为辰鸿科技厂房,南为围里居民居住小区,生活区,围里社内大街小巷如迷宫,各种类大小商铺难数其数,辰鸿科技数万工人就租住在村民建的楼层里。

清晨的岐山路,围里和辰鸿科技公司只是一路之隔

围里保安宫是本社的“社宫”,在围里社的东北,俗称大使宫、围里宫,始建时间不详,历代多有修缮,2006年重建,为二进三川脊燕尾翘脊硬山顶闽南宫庙建筑,中有天井。前殿有明廊,龙柱穿梁,开三川门。结构严谨,石雕精美。保安宫主祀大使公,神像手持铁鞭,威武刚毅,左右立有二尊护将。

奉大使公的围里保安宫

围里保安宫,乩童正在做穿腮的法事,的确要有点功力。

围里社北的会福殿位于围里社北旧蚝口社处,俗称蚝口宫、蚝壳宫、王爷宫。始建年代不详,民国年间曾有重修。1998年信众集资重建于原址。会福殿奉温府王爷,据说,是来自于河南的“驻本境佛”。

围里会福殿

围里会福殿神诞所设的天公坛

围里会福殿神诞时的腰鼓表演

早先,围里社自然条件差,水源缺乏,田地少,但海蠔多,劳作辛苦,历史上围里人都能吃苦耐劳,有豪侠之气。早年赴南洋谋生的不少,其中著名者为陈迎来,清末南渡菲律宾,一番吃苦,稍有积累后开设酒厂,成为菲律宾最大的酿酒厂,享有“酒王”美名。此外,他还投资中兴银行、造纸厂、厦门大同淘化食品公司等。陈迎来热心公益,长期担任马尼拉中西学校董事长、马尼拉中华商会会长、华侨教育会会长。对祖国赈灾、抗日救亡运动无不大力捐输。为表彰陈迎来的杰出贡献,马尼拉市议会将陈迎来大厦所在的街道改名为“陈迎来街”。还有旅居马来亚的陈四美,经营轮船运输公司,现在在新加坡有条路就叫四美路。

围里街景

围里街景

英姿飒爽的围里姑娘们

围里有幸,成千上万来自五湖四海的工作于兹生活于兹的辰鸿科技员工,熟悉围里、叨念围里、不忘围里。如同老围里人,他们所所叨念、所不忘的就有洋塘桥、潘宅下这两个如今早就湮没在围里喧嚣的街市里的一东一西的旧地名。

围里修复重建的妈祖庙、土地庙。围里人对神明的崇拜向来不吝。(2009年)

围里“十姓祖庙”奉无名死者,体现了围里人的悲悯之心

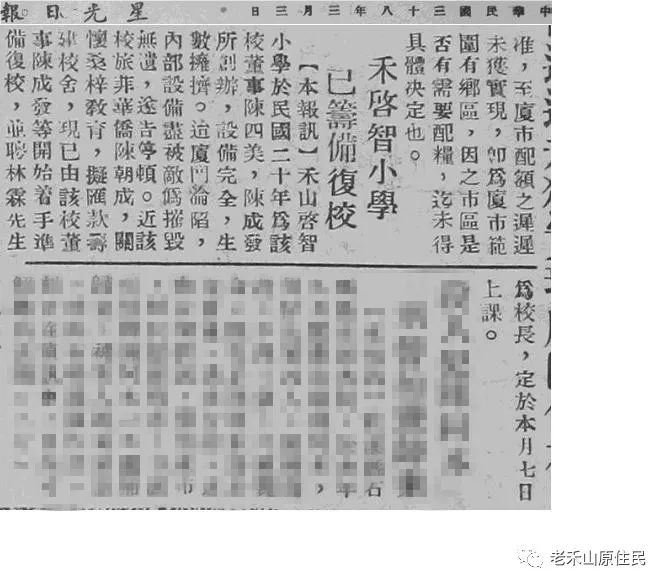

解放前厦门星光日报对围里启智小学的报道(1949年3月3日)

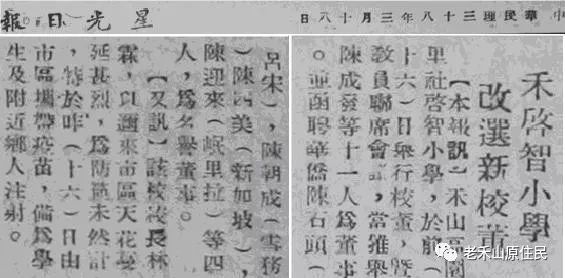

解放前厦门星光日报对围里启智小学的报道(1949年3月18日)

解放初,围里农民祭扫烈士墓(厦门日报1951年4月12日报道)

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复