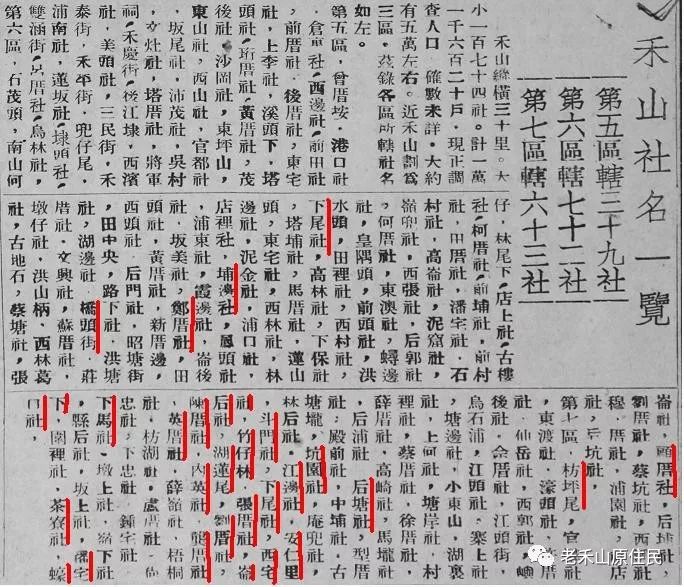

后门社是金山街道金林社区的一个名不见经传的小村落,东和昭塘相望,西向黄厝社,从江头到五通的江通公路穿社而过。

清代,从五通到厦门城的驿道从这里经过,驿道在今天的昭塘设有蛟塘舖,有卫兵把守。道光《厦门志》载:“蛟塘舖,额设司兵二名,上接五通舖,下接金鸡亭舖。”蛟塘舖所设的一圈木制的围栏,大门开向现在的蛟塘宫,紧挨着驿道。在舖的围栏的后门外,聚居着从“过水”和本岛来的王、黄、陈等不同姓氏,就以“后门”为这小村社的名字。据说后门社最早的居住者是王姓,王姓曾建有自己的祠堂,后来坍塌了。

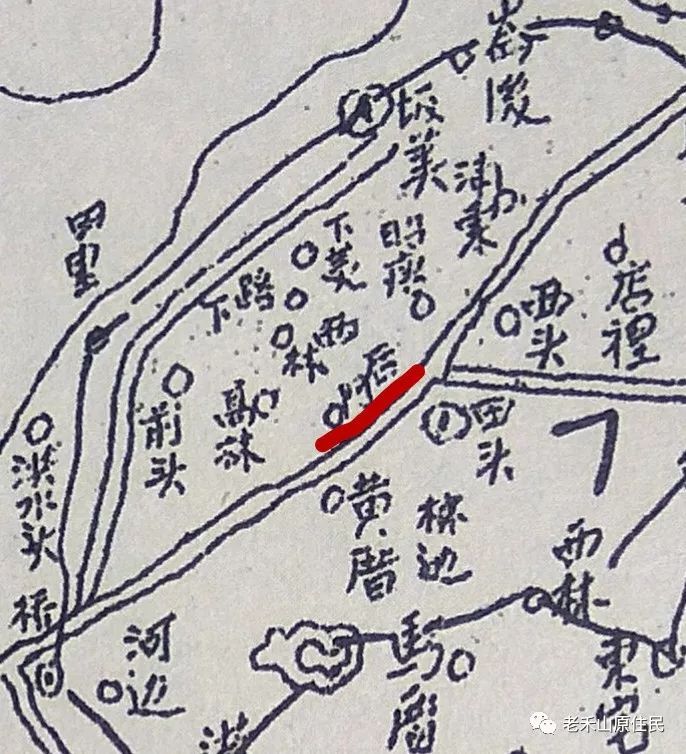

1935年禾山特种区地图上就标有后门

后门社南有一片龙眼林,那是解放前嘉禾果植公司的果林,那片地就叫果子园。社西早年有人做油坊,留下一个叫油车潭的大池塘。边上。从虎仔山下来的水流经林边和黄厝,到了这里叫下河。两岸有不多的水田。民国13年(1924年)修建公路时从后门社东的池塘穿过,把池塘一分为二,故称双窟潭。

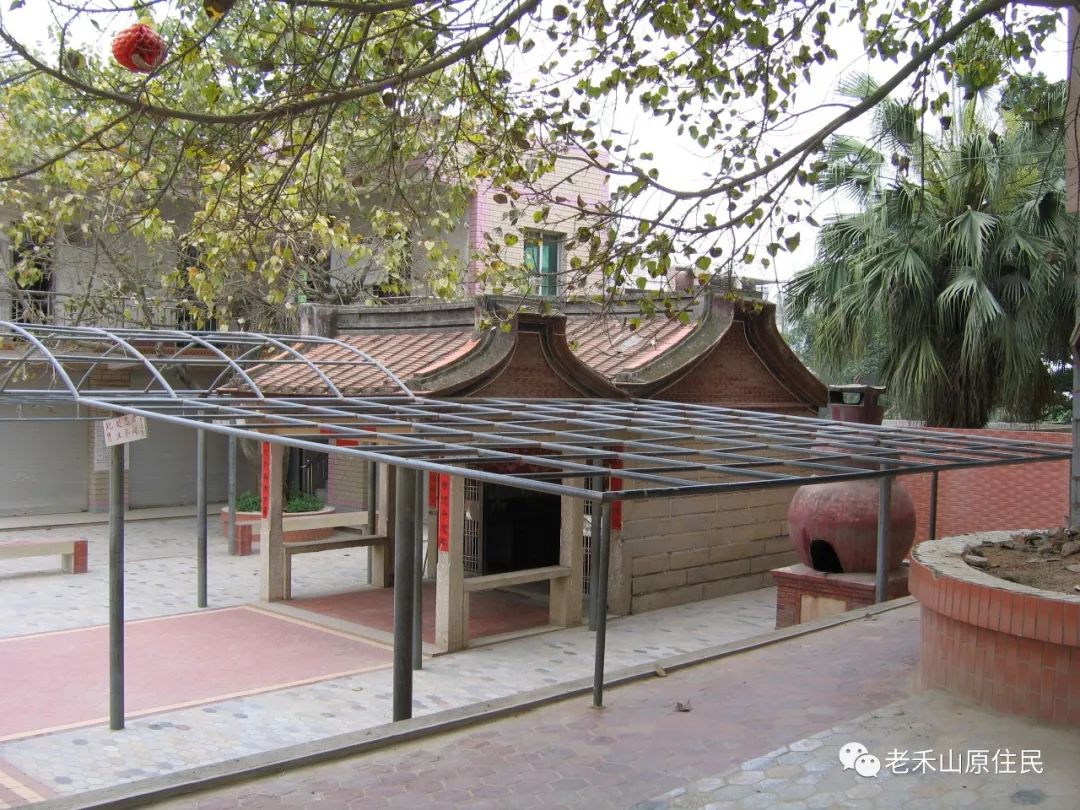

如今后门社的残留

如今后门社的残留

如今后门社的残留

后门实在太小了,解放初只有7户人家,合作化之后都和田中央社合在一个生产队,编为高林大队第10队。

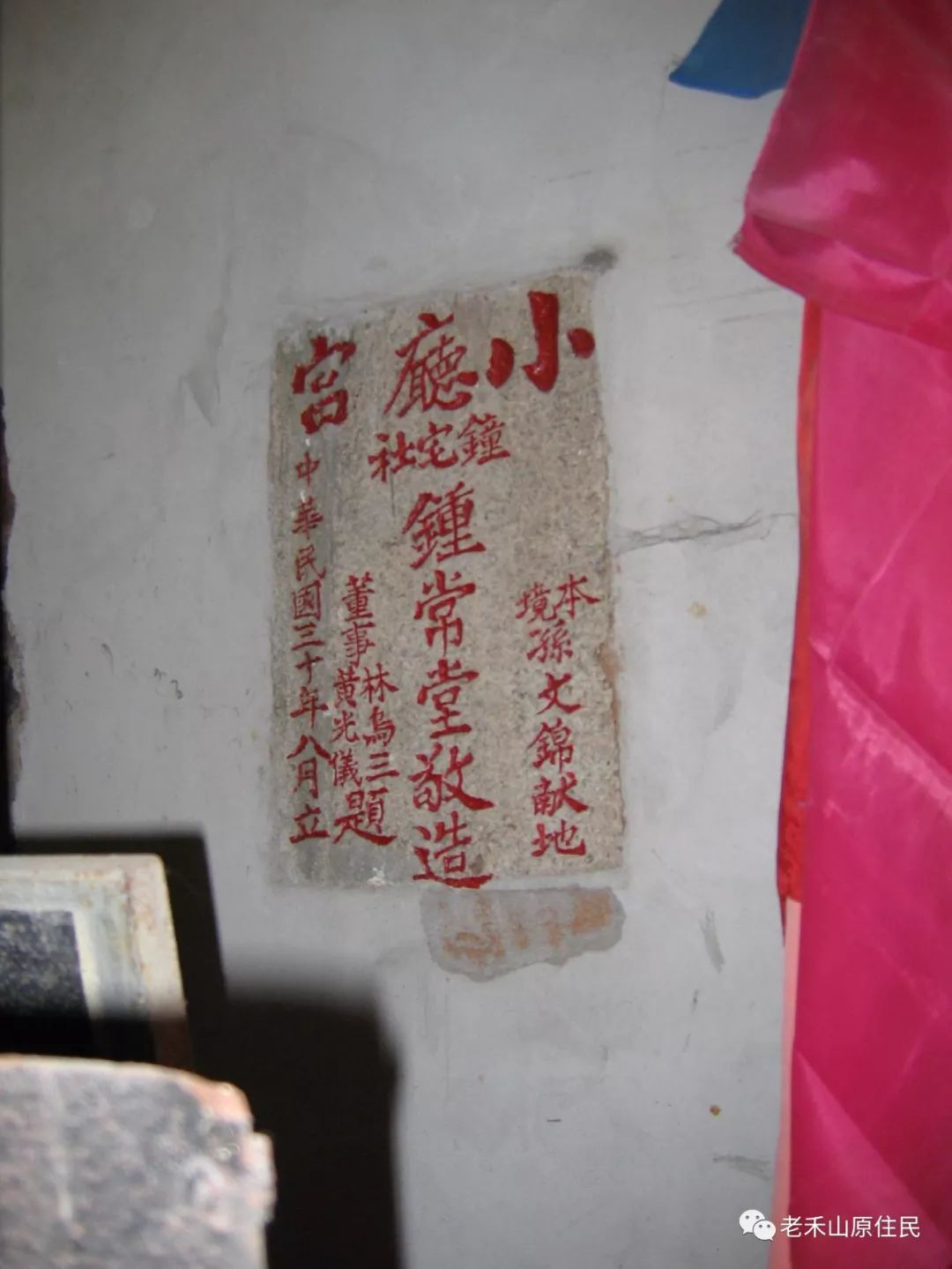

小厅宫,又叫土地公宫(2008)

小小的后门却有一间名气不小的土地庙叫小厅宫,又叫土地公宫。这土地公宫不大,所奉的土地公和注生娘娘“母仔”据说相当灵圣,名气倒不小,每年八月十六的神诞,都吸引着周边十里八乡的信众,乡人自豪地说它比半山土地庙来头还要早。土地庙后面的池塘叫梧坑下,古时钟宅湾的海水可以到达这里,传说是“鲤鱼靠岸”穴。

小厅宫,又叫土地公宫(2008)

这土地公宫不大,所奉的土地公和注生娘娘“母仔”据说相当灵圣,名气倒不小。

小厅宫神诞,香火鼎盛。

当年的小厅宫戏台(2008)

每年的八月十六,社戏是少不了的

后门社太小,借着古时的驿道和公路的交通之便,却有当地乡绅和华侨建的3座楼房。上世纪40年代,后门有油坊、绞米厂、私塾和杂货店,还办过一所叫“公民学校”的初等小学,还有一家叫禾丰的贸易公司。从名字上说,这是现在湖里区禾丰公司的鼻祖了。小小的后门社10来户人家竟有王、黄、陈、苏、马、车、林、孙几个姓。原住民几乎家家是能工巧匠,出名的有做木的东林师、做土的金木师、做铁的天利师、做油的天庇伯、做杂货的素冷姆,他们在附近都颇有名气。

民国年间信众献地建造小厅宫的石碑,如今还在

厦门沦陷时,日寇强占后门华侨的楼房,设分驻所,这是一个驻东禾山的警察机构,还建有一个小发电机房。解放后,这个楼房驻有部队的团机关,还在后门社建起一间很大的简易礼堂。解放军的这些设施后来都成了国民党军炮击的目标,炮战中造成很大的损失,楼房也打塌了。社中60年代修筑的可以容纳上百人的防炮洞是那个年代留下来的印记。2009年为了给翔安隧道引桥让路,后门社几乎拆除一尽,只留下当年禾丰公司门口的银桦和黄姓旧居边上的那棵朴仔树,在川流不息的车流里看来是那样的不起眼。

当年的银桦树如今夹杂在立交桥的绿化带里

拆迁中的后门社。图中挖掘的立面是今天环岛干道下穿仙岳路的地方(2009)

拆迁中的后门社(2009)

后门社建起了隧道口的立交

“后门”一词似乎容易有所联想,但是,随着翔安隧道和环岛干道的建设,后门献出了千百年来的土地,让自己的身躯化为隧道口立交的一部分。

古驿道的后门,如今是进出厦门岛的门户,每天任由成千上万部车辆进出。

后门转身为厦门岛东通道的最前门,这也许是她永远的荣光!

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复