梧桐社位于枋湖社东南,今湖里区政府大楼西北。梧桐这个美丽的名字据说起源于村子原位于吴姓池塘边上,因而称为吴塘,谐音美称为梧桐。至今在当地的发音还是wodeng。又一说社名起源于刘氏五个兄弟来此地开发,取“五肠”之名,寓意五个兄弟谨记祖训,团结和睦。

梧桐社老人活动中心

梧桐社刘姓聚居,称芝山衍派,源自于晋江祥芝大堡刘氏的一支从过水翔安的刘五店迁徙到刘坂(莲坂),而后又肇居梧桐。梧桐有刘氏宗祠思孝堂,尊南宋抗金名将刘锜为开闽温陵始祖。思孝堂于1993年重修,单落开轩,庄重简约,古朴有加。

梧桐刘氏家庙,庄重简约,朴实无华

刘氏家庙思孝堂奉宋代抗金名将刘锜,悬挂“精忠贯日”匾

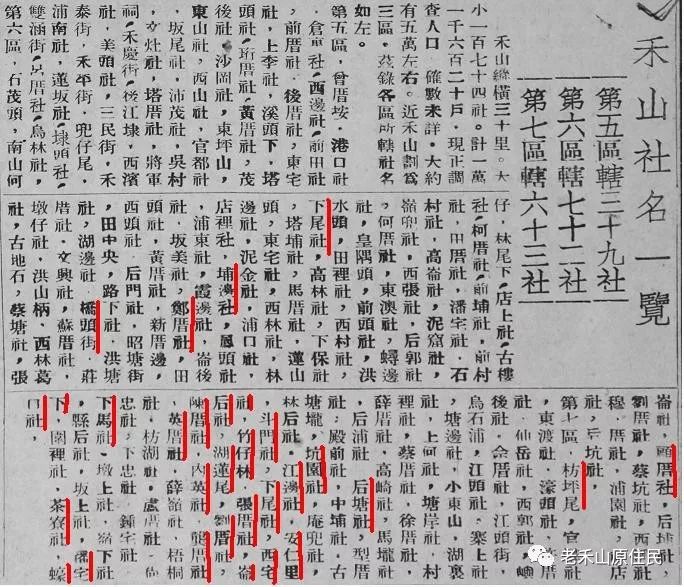

梧桐社在民国初期属禾山庆湖保,合作化后,梧桐一直属于枋湖大队,编为第5生产队。

梧桐560号边上的石臼

梧桐社的水井、石脚桶尤其多,农耕时代的遗留,现在只留在记忆中

旧时,梧桐社民居大都向西,社前有一个池塘叫中潭仔。社南和关刀山(即今薛岭山)相望,社北和枋湖相连。有大路在社尾转向东,可以通到穆厝。

从圆山流下来的水叫大银沟,和关刀山平行从社南面流过,两边的田地阡陌纵横。这条沟的南面,地势稍高,水田和旱地交错,其间散布着竹篙潭、饿鬼潭、双连潭等一系列池塘。

社之西南,靠圆山和薛岭的那面地势较为平坦,周围又较高,那有一片田地也叫着“湖里”,有着与如今的湖里相同的地名,不过,发音是olai。即如今枋湖客运站边上的地方。关刀山横亘在社南不远处,山脚中部叫南山埔,早时这里有个小社叫南山埔社,满地留有瓦砾,解放初还残留着破墙。

梧桐村民原以务农为主,种植水稻、花生、番薯、大豆和蔬菜等。尤其善种蔬菜,为厦门蔬菜公司蔬菜生产基地。

枋湖378号红砖大厝,其实是梧桐社。

梧桐422号

梧桐460号

自清末以来,梧桐前往南洋谋生者甚多,因而村内有不少华侨建的闽南红砖大厝。

梧桐491号民居,高高翘起的燕尾脊,傲视苍穹

建筑最精美的一座在日寇侵占厦门时被烧毁。留下的刘棉的红砖大厝在前几年被列入“湖里区全国第三次文物普查重要发现”中的古建筑。此宅装饰精美,在步廊通梁栱上有木雕瑞狮子、凤鸟、花卉、卐字纹等。主体建筑及榉房的正立面墙体上均有几何纹拼砖图案,大门两侧还有人物山水图案彩绘,具有较高的艺术水平。

可惜,都拆了,消失了。

378号中堂

中堂屏风上精美的木雕堵

中堂屏风上的木雕方体线篆“传礼诗家”

廊道步通上精雕细琢的通随、束木、狮座

立面墙上的泥塑方篆,虽经百年,依稀可见“福禄寿全”“诗礼传家”

精美的砖饰面堵,让人目不暇接

梧桐社460号砖饰

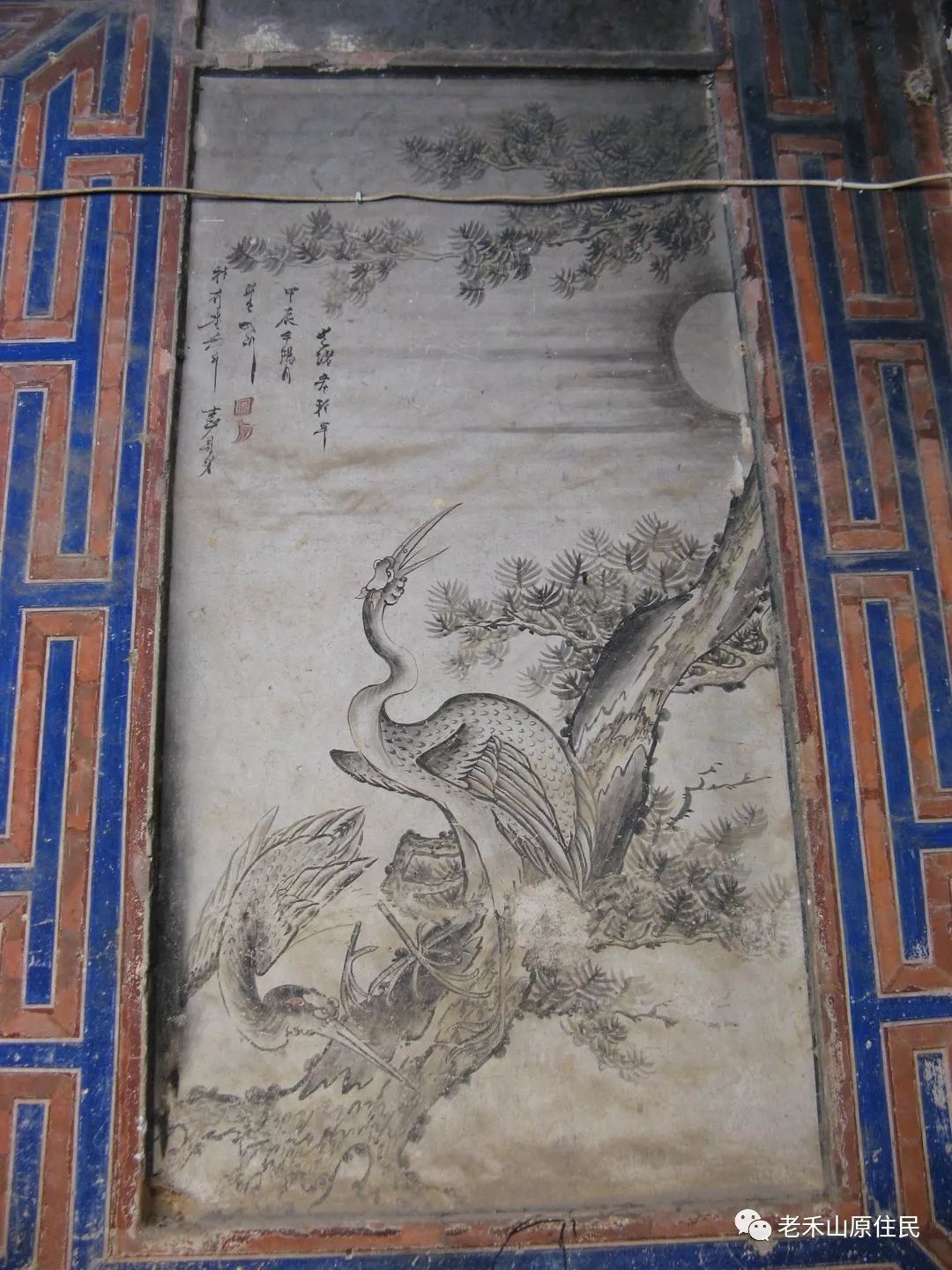

梧桐社460号水墨壁画“松鹤延年”,精美堪称大家所作

梧桐民居大门,留下的时代特征

红砖大厝立面的雁子砖团篆,二字据说是“对我”,引发联想翩翩

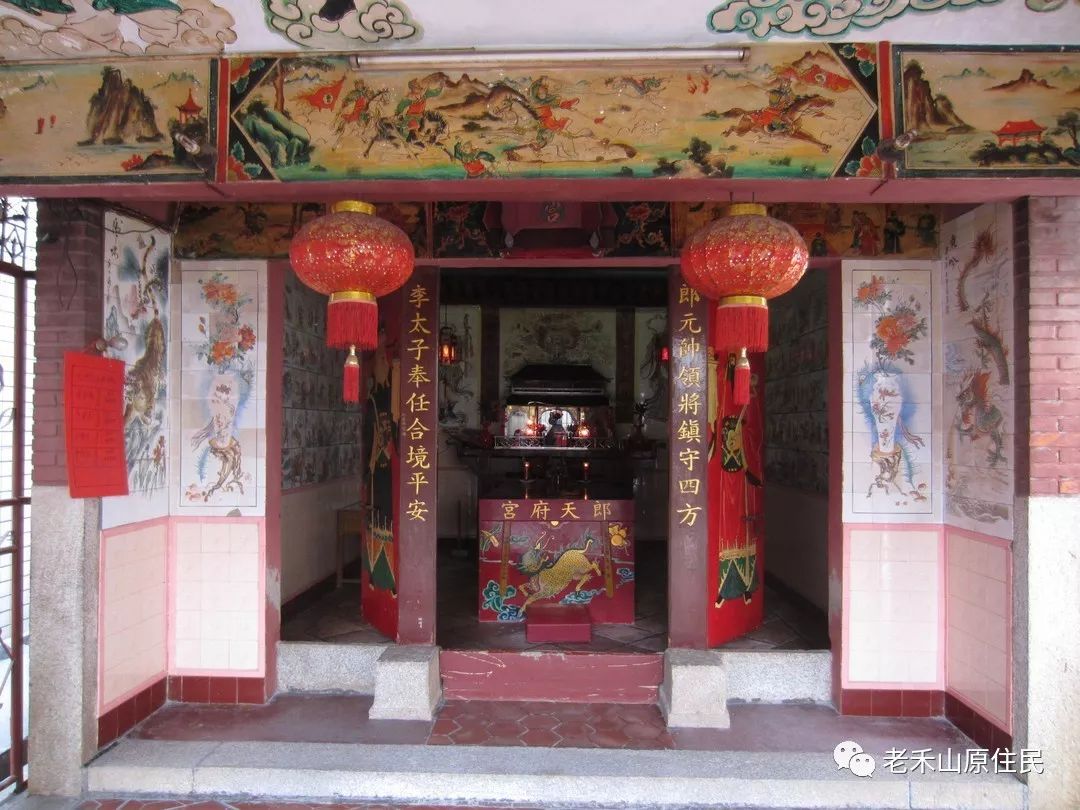

在梧桐社中部的忠源宫大家叫中宫,奉李府元帅,边上的清代同治丙寅年(1866)石碑刻,是梧桐社留存至今最古老的物件。社尾有兴源宫,在下角,大家叫下宫,奉着玄天上帝和妈祖、保生大帝。兴源宫曾经毁于文革,1997年重建后愈加堂皇,宫庙前的榕树愈见浓荫蔽日,成为枋湖南路边上一景。

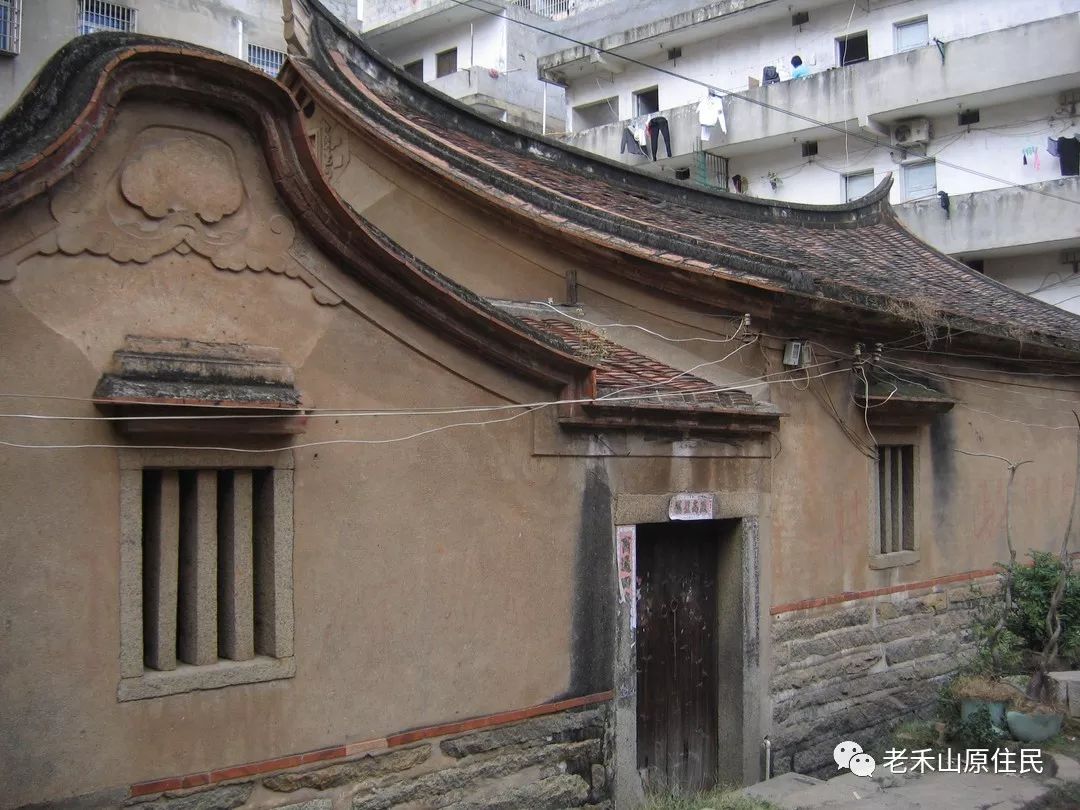

梧桐忠源宫,又称中宫

兴源宫,又称下宫。重修后愈加堂皇

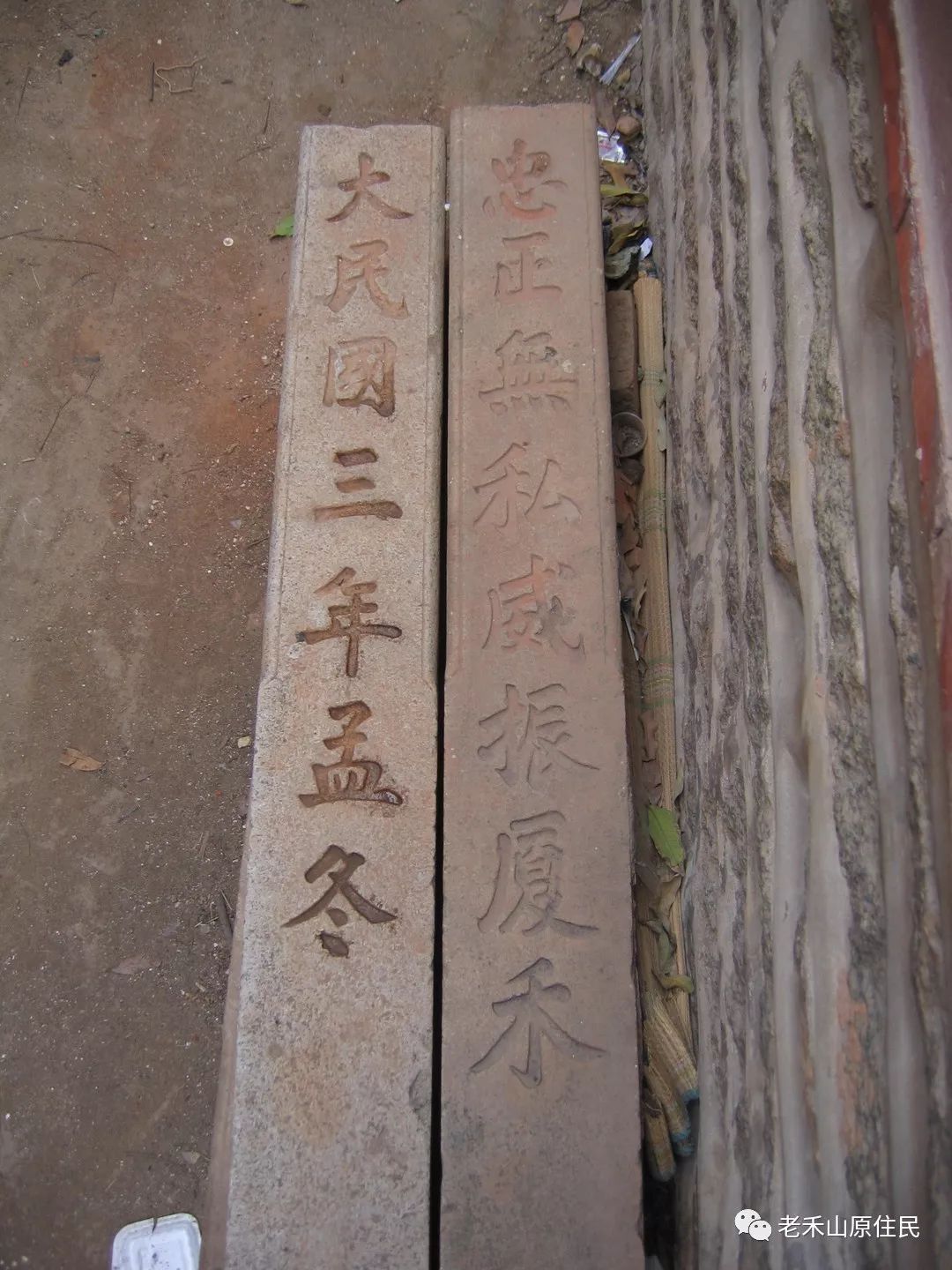

忠源宫地上的石柱,刻有“大民国”字样,在湖里区旧物里,仅此一见

兴源宫庙前的榕树愈见浓荫蔽日,成为枋湖南路边上一景。

梧桐兴源宫前,“吃香位”民俗活动

梧桐兴源宫前,“跳加官”祈福

2000年,修建的枋湖路从梧桐社拦腰而过,从此梧桐更加形象地分为顶社和下社。

就在去年,经过了轰轰烈烈的动员和工作,梧桐社整体拆迁了。如今从高处俯瞰,梧桐只留下孤零零的中宫、下宫和刘氏宗祠,像是在一片废墟汪洋中的小船,了无生机,无所适从。

废墟包围下的梧桐忠源宫

刘氏宗祠,像是在一片废墟汪洋中的小船

梧桐社就在今湖里区政府大楼的边上,区政府后面有一个公交车站叫梧桐站,有了梧桐车站,就会让更多的人所熟知梧桐社,或许有一天这里真的种起了梧桐树,那一定会引起人们许多美丽的遐想。

“凤凰非梧桐不栖。”湖里区政府新大楼就建在梧桐边上。被拆得平平整整的梧桐社已经等待了数百个时日,这堪称湖里最美丽的社名的梧桐,正虚怀以待,终究将引来金色抑或是彩色的凤凰!

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复