「第43记」

一个番薯引发的世纪大迁徙:吃的有了,人就多了,竞争大了下南洋就必然了

番薯

番薯,又称甘薯、朱薯、金薯、番茹、红山药、玉枕薯、山芋、地瓜、山药、甜薯、红薯、红苕、白薯、阿鹅、萌番薯等,原产自南美洲,约于明朝万历年间被引进中国,明末清初在全国范围内广泛传播及种植。(参考百度百科)

《本草纲目》记载,番薯有“补虚损,益气力,健脾胃,强肾阴”的功效;“红薯蒸、切、晒、收,充作粮食,称做薯粮,使人长寿少疾” 。

《金薯传习录》神化了番薯的药用性,痢疾、泻泄、酒积、热泻、湿热、黄疸、遗精、白浊、血虚、月经失调、小儿疳积等无所不包。《陆川本草》也指出番薯能生津止渴,治热病口渴。

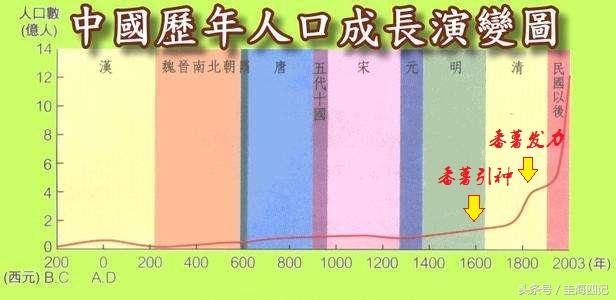

除去药用价值,番薯作为新生口粮,在经过明末福建、广东试种成功后,于明末清初被大范围推广到全国各地种植,其导致的后果是清朝中期以后人口呈现爆炸式增长,从而引发湖广填四川、开辟新疆、下南洋、走西口、闯关东等人口大迁徙,而在这些人口规模转移之前,福建、广东在番薯的作用下已经完成台湾的垦殖并迅速使台湾内地化。

中国历年人口成长演变图

下南洋的闽南人

《农政全书》记载道:薯有二种,其一名山薯,闽、广故有之;其一名番薯,则土人传云,近年有人在海外得此种,因此分种移植,略通闽、广之境也。两种茎叶多相类,但山薯植援附树乃生,番薯蔓地生,山薯形魁垒,番薯形圆而长;其味则番薯甚甘,山薯为劣耳。盖中土诸书所言薯者,皆山薯也。今番薯扑地传生,枝叶极盛,若于高仰沙土,深耕厚壅,大旱则汲水灌之,无患不熟。

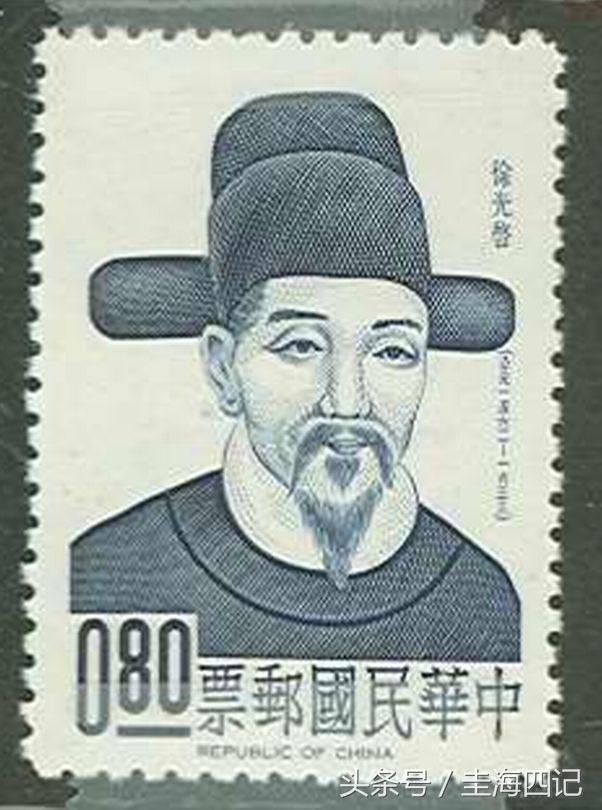

徐光启邮票

徐光启邮票

显然,番薯的作用要强于山薯。

番薯对近现代中国的发展简直是变态式的贡献,因此谁第一个引种番薯成了地方与文化界争论不休的议题,谁都想摘下这个粮食界的桂冠,其重要性甚至比袁隆平的杂交水稻更大,尽管它只是简单的一个引种与推广。

第一种说法:官方认定的福建长乐人陈振龙,万历二十一年(1593年)

故事梗概:

明万历年间,多年在吕宋(即菲律宾)做生意的福建长乐人陈振龙及其子陈经纶,发现当地种植着一种叫“甘薯”的块根作物,“大如拳,皮色朱红,心脆多汁,生熟皆可食,产量又高,广种耐瘠”。联想到家乡福建山多田少,土地贫瘠,粮食供应不足,陈振龙便下定决心把甘薯引进中国。

当时菲律宾处于西班牙殖民统治之下,视甘薯为奇货,“禁不令出境”。陈振龙经过精心谋划,“取薯藤绞入汲水绳中”,并在绳面涂抹污泥,于万历二十一年(1593年)初夏,巧妙躲过殖民者关卡的检查,“始得渡海”。

航行七天,于农历五月下旬回到福建厦门,因甘薯来自域外,闽地人因之称为“番薯”。

当地人为缅怀其贡献,特为建立“先薯祠”以作纪念。

先薯亭

记载印证:

徐光启《甘薯疏》(1562-1633)

陈世元《金薯传习录》援引《采录闽侯合志》

郭沫若《纪念番薯传入中国三百七十周年》,载于1963/6《人民日报》

第二种说法:广东东莞人陈益,万历十年(1582年)

故事梗概:

万历年间,东莞人陈益到达安南(今越南),当地酋长以番薯招待陈氏,陈氏觉得此物既能充饥,又十分香甜,便打探此物的栽培方法,欲携往国内广种,但当地执政者不准番薯出国,一旦发现偷携薯种出境者即处以死刑。

陈益便想方设法贿赂酋长身边的奴仆,得到薯种后迅速潜回国内。

记载印证:

清代宣统《东莞县志·物产上》

第三种说法:广东吴川人林怀兰,万历年间

故事梗概:

相传番薯出交趾国(今越南),人严禁以种入中国者罪死。吴川人林怀兰善医,薄游交州,医其关将有效,因荐医国王之女,病亦良已。一日赐食熟番薯,林求食生者,怀半截而出,亟辞归中国,过关为关将所诘。林以实对,且求私纵焉。

关将曰:“今日之事,我食君禄,纵之不忠,然感先生德,背之不义。”遂赴水死。林乃归,种遍于粤。林怀蓝在其家乡还享有“番薯林公庙”,庙中同时塑有越南关将的形象。

游医林怀兰塑像

记载印证:

道光六年《电白县志》

民国《德县志》

民国23年商务印书馆《辞源》番薯条:其本出于交趾(今越南),吴川人林怀兰尝得其种以归,遍种于粤,因不患凶旱。电白县有怀兰祠,题曰番薯林公庙。

第四种说法:云南临安、姚安、景东、顺宁四府百姓,万历二年(1574年)以前

故事梗概:

明嘉靖四十二年(1563年),李元阳修撰《大理府志》便有山药、山薯、紫芋、白芋、红芋之类的薯芋记载。

明万历二年(1574年),李元阳编纂的《云南通志》里载,在云南的临安、姚安、景东、顺宁四府已种植了红薯。

这四府离缅甸较近,因此认为红薯是由缅甸传入。

记载印证:

万历二年《云南通志》

嘉靖四十二年《大理府志》

以上四种说法,众说纷纭,孰是孰非,时至今日已经很难验证谁才是番薯引种的第一人,故现在通用的说法是番薯经由云南、广东和福建三路分别传入中国。

番薯的传入,费尽各种周折,在今日看来或许附会的成份更多,从西方渐入东方并占据东南亚各国起,外来的物种如玉蜀黍、辣椒、烟草等早已顺利进入中国并得到广泛传播,完全没必要为番薯设置如此的障碍,这或许更应该是当政者或者有识之士做的文章。

番薯作为粮食的重要替代品,在闽粤山区人多地少、看天耕作的恶劣环境下,实属上品,而正是因为番薯的丰产、易种、不挑天时地利人和,才使得有意者想让它得到广泛传播,故在引种的过程加入传奇色彩因引起种植者的兴趣和珍惜,当然这种美好的愿望在清中后期得以实现,而不巧的是这个美丽的传说却并未能得到广泛传播,有点让人失望,以至于第一位引种者的丰功伟绩被逐渐遗忘,乃至辨不清谁才是第一人。

当然,在传播的过程中,福建长乐人陈振龙的故事被传播的最广也最早,甚至祖孙七代都在为番薯的传播出力,其范围从福建扩大到鄞州(浙江宁波)、胶州、青州(山东省青岛、益都一带)、豫州(河南朱仙镇一带)等地,不可谓不广。

因此,称陈振龙带来的这个番薯引发了世纪大迁徙,确实是不为过的。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复