「第19记」

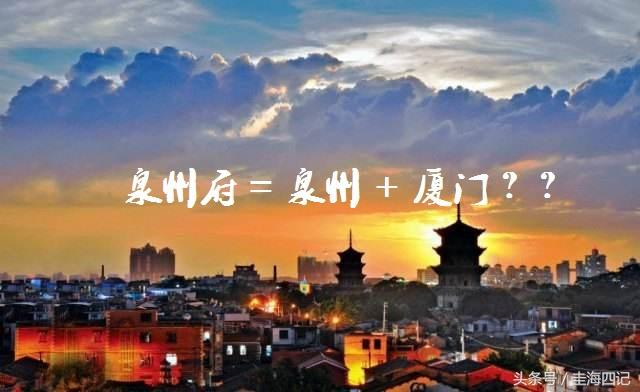

厦门动了泉州的奶酪?不,其实厦门+泉州=泉州府

一直以来,闽南人印象中的闽南便只是泉州和漳州两府,新生的厦门只不过是在漳泉交界由小渔村慢慢蜕变成为特区罢了。

也因为厦门的小,发展的差强人意,资源的局部集中,让漳泉两地的闽南人对之失望,对之忿忿不平,这些愤慨在很大程度上是恨铁不成钢的爱恨交加。

泉州府一分为二,泉州市和厦门市

有时,这种误会会因感情的释放不当造成偏颇的言辞,影响闽南的内部团结。

这里,圭海君仅以澄清的形式,还原一个真实的厦门,一个泉州府衣钵传承之下的厦门。

厦门和泉州一样,直接传承自古代的泉州府,算是泉州府的两个亲生子,只是分家不平,让后来人误会泉州市就是泉州府的唯一或者嫡长子,而厦门市可能是养子且偷了泉州府东南部分家产的外来户。

厦门的崛起,归因于厦门港,起于同安县

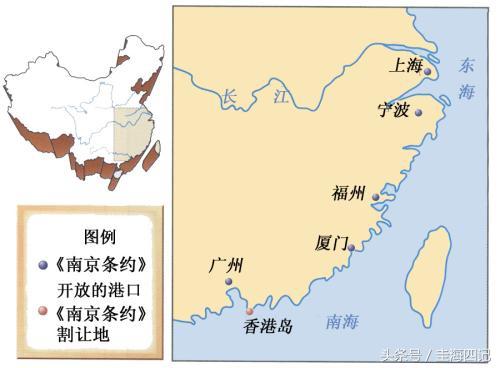

故事应该从五口通商以后说起,其中包括了大家一直以来忽略了的最为关键的一段时期,那便是民国存在时的那三、四十年。

鸦片战争后,厦门之所以能和福建省会福州一起成为洋人眼中重要的五个通商口岸之一,并非乱点鸳鸯谱,其实在当时厦门已经是繁华的对外港口。

五口通商口岸,厦门与福州各列其一

她的繁华从郑成功时代便已开始,清朝一等海澄公黄梧的迁界政策让海澄和安海两个东南港口付之一炬,厦门顺理成章地成为闽东南唯一的官港。

当台湾收复并成为福建第九府后,厦门,对台通航唯一港的地位真正坐实,甚至到了清晚期台湾升级为省,这个地位都未曾改变。

正因为这一传统和基础,厦门才成为洋人对中国开刀的目标。

厦门随同安地位提升,因思明而独立建市,是最早脱离古泉州的城市

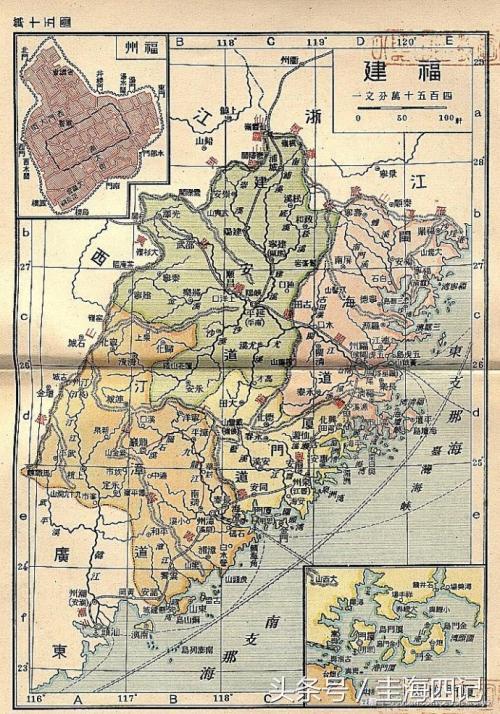

当历史顺延至民国时,在一开始的十几年里,福建也开始改制,由原来的省、府、县三级行政制改为省、道、县制,府一级撤销,增加更大的道级,时福建有四道,分别为闽海、厦门、汀漳和建安,其中厦门道包含当时的莆田、永春州、泉州,大概是今天的莆田、泉州和厦门,部分县可能有点出入,道署设厦门。

这是厦门政治地位的第一次提升,之前台厦兵备道也不过是军事地位。

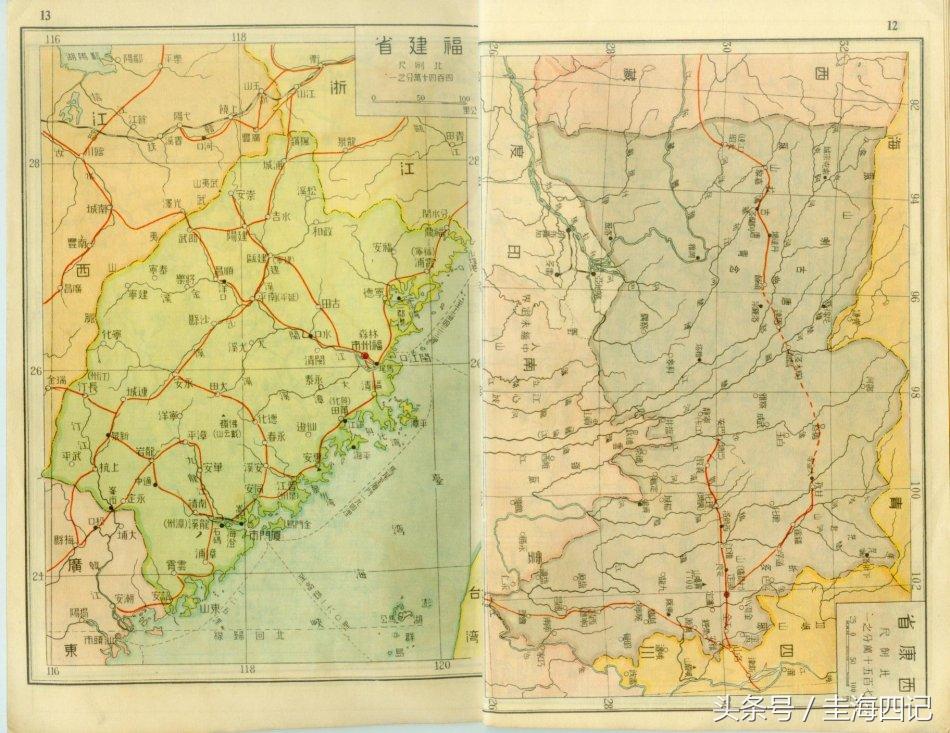

1928年福建地图,厦门道驻地厦门

因厦门地位的提升,厦门岛也在此时期正式脱离同安县,另设置为思明县,县衙也基本和厦门道道署设一起,当时厦门的概念,其实与今日不同,她指的是厦门城,大概是今天中山路一带的老城区。

到了1934年,省、道、县制又开始缩编,直接改为省、县两级制,由此可以看出民国的区划规则是减少级别。

显然,省直管县,困难重重,于是又设了十个行政督察专员区,这大概是今日地市的最近雏形,原厦门道的部分大概分成两个专员区,一个驻地仙游县,一个驻地同安县,在现在的泉州市是没有驻地的,她被分属两个专员区。

民国某时期福建地图

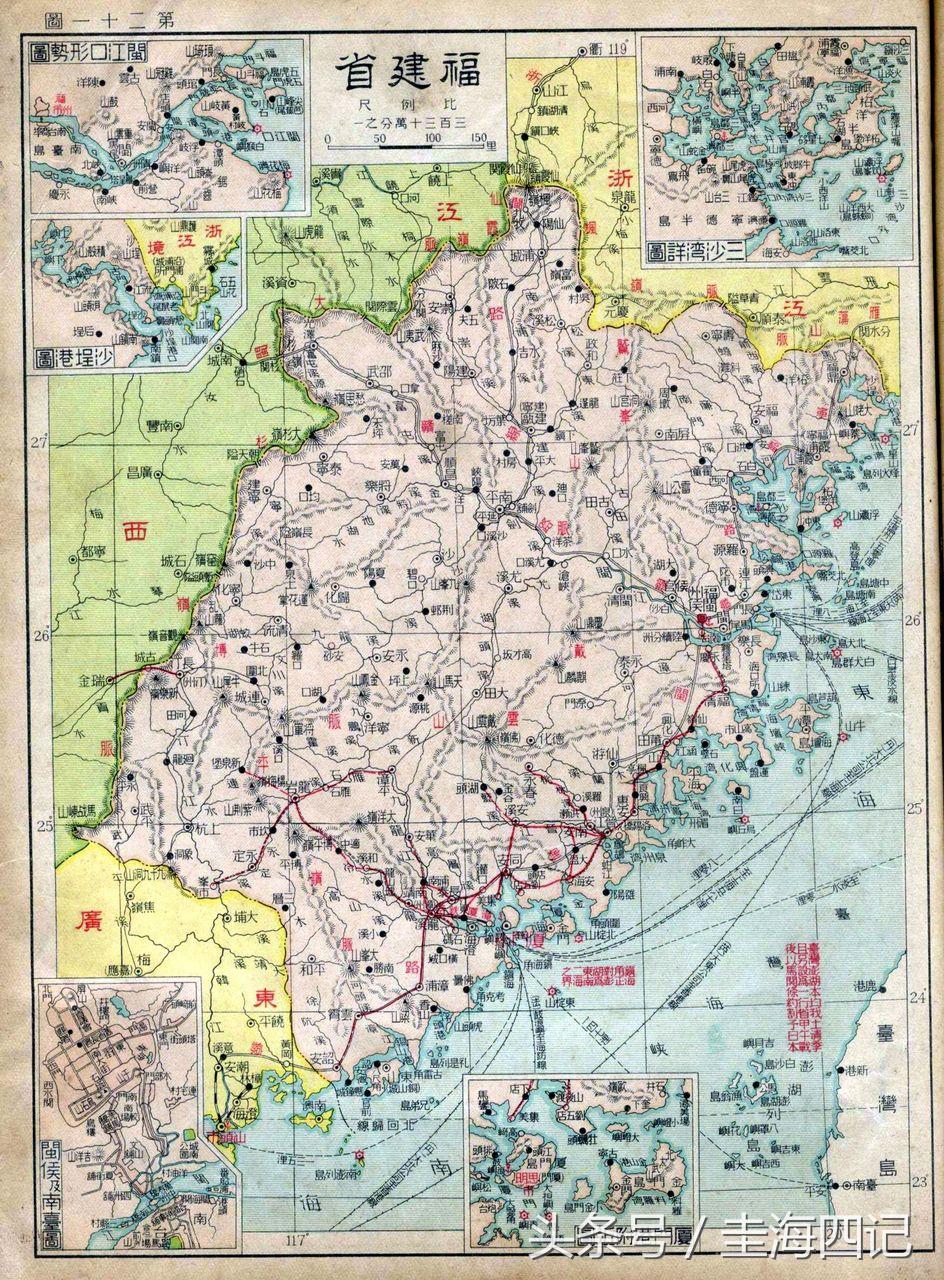

在这变化期间的1933年,思明县率先改为厦门市,可以这么说,福建现代意义上的城市,厦门是最早设立的,也是这时候,厦门的概念和名号开始覆盖全岛。一直到1946年,福建第二个市福州市才正式成立,到解放后,就没有新的市产生了。

解放后,福建的辖境,便包含了厦门、福州两个市,8个专区共67个县。

1947年福建地图

厦门彻底的泉州身份,以角美和龙池置换海沧,成就今日规模

圭海君说古代的泉州府一分为二,分成厦门和泉州,这种说法,想必很多人不太认同,因为厦门市的海沧区,自古以来就是漳州的地盘,这也是这个说法最应该解释的部分。

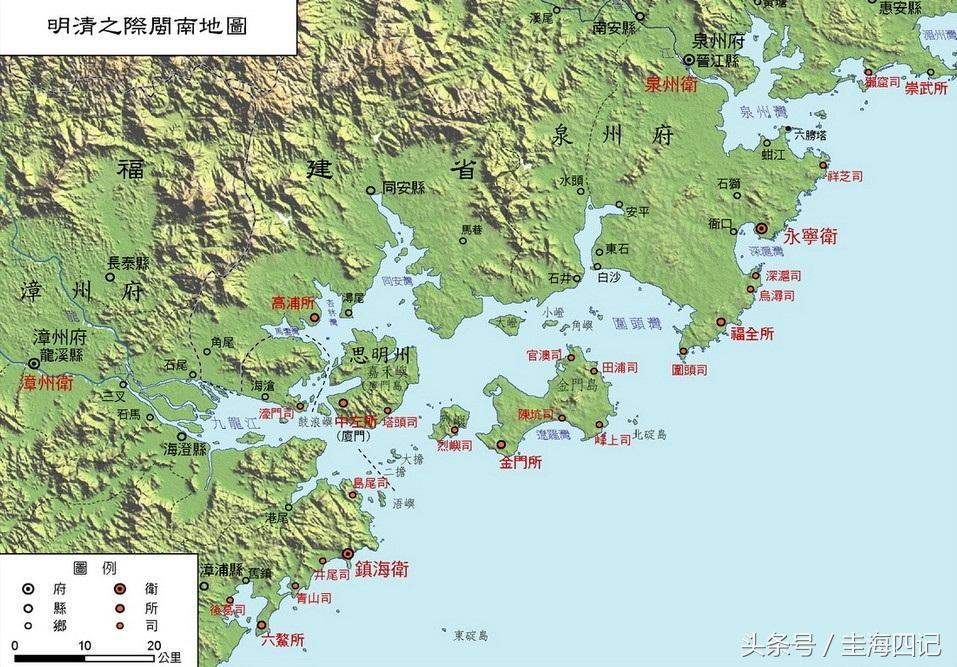

看过古代漳泉地图的人,应该会发现,在漳泉沿海交界处,其地界是交叉混乱的,漳州管辖的海沧是嵌在泉州府同安县境内的一块飞地,海沧三面被同安所包围,只有南面与漳州隔江相望。

漳州府与泉州府形势图,注意海沧和角尾位置

这种现象在古代很是奇怪,但没人对他做过任何处理,直到1957年,这个问题才得到解决。当时泉州同安县灌口区管辖的角尾墟和金山、锦宅两乡与漳州海澄县海沧、新垵两乡做交换,前者归入漳州的龙溪县,后者归入厦门郊区。

至1958年,整个同安县都被划入厦门市,成为厦门直管的县,而海沧和角美部分、龙池则各自易主,这次置换对于漳泉乃至厦门来说,是在土地面积、人口数相当的情况下合理化地理格局,因此整体上说,海沧不能完全算是漳州的给予,因为她是古泉州牺牲角美和龙池换来的。

因此在之后的厦门和泉州土地分隔上,都是在封闭的古泉州府地盘上进行的,可以这么认为厦门和泉州都直接来自古泉州府。

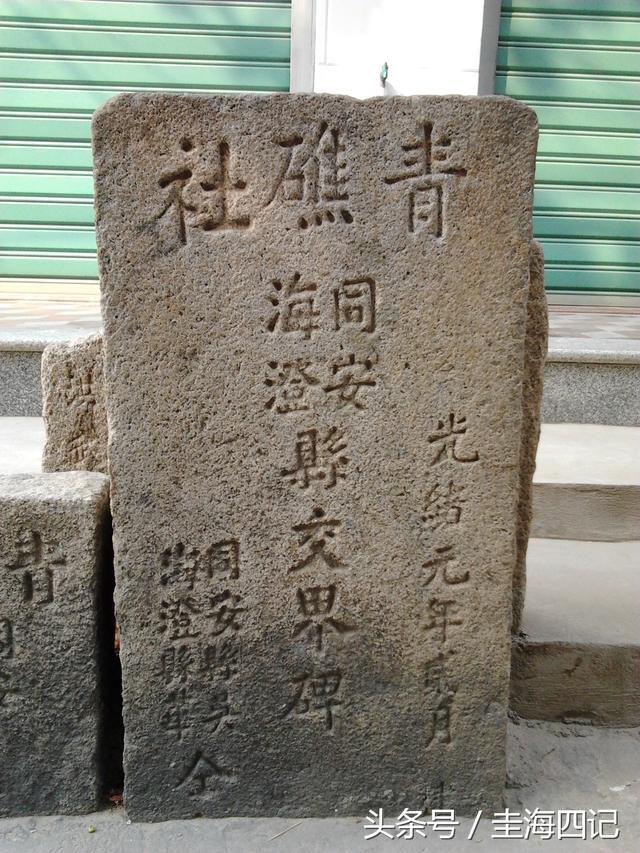

位于今角美镇壶屿桥上的龙溪县、同安县界碑

位于今角美镇白礁村的同安县、海澄县界碑

因特区,厦门错过扩容时机,造成今日养子误会

在不远的1983年,福州市本也是和厦门一样,是只管一个县的城市(福州管闽侯,厦门管同安),当年,福州得益于政区变化,将莆田专区的各属县转入自己旗下成为今日的福州全市,而厦门本来也有同样的机会,但因国家对特区的规定是只能管一个县,于是错过了扩大地盘的机会。

改造前的厦门港沙坡尾

改造前的厦门港沙坡尾

1985年,泉州市由县级市升级为地级市,并将原晋江专区的各属县收编成今日的泉州市。

以上便是厦门和泉州的前世今生,二者只是不同时期下古泉州府的分支,并不存在孰优孰劣,谁才是正统的问题,本是同根生,相煎何太急。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复