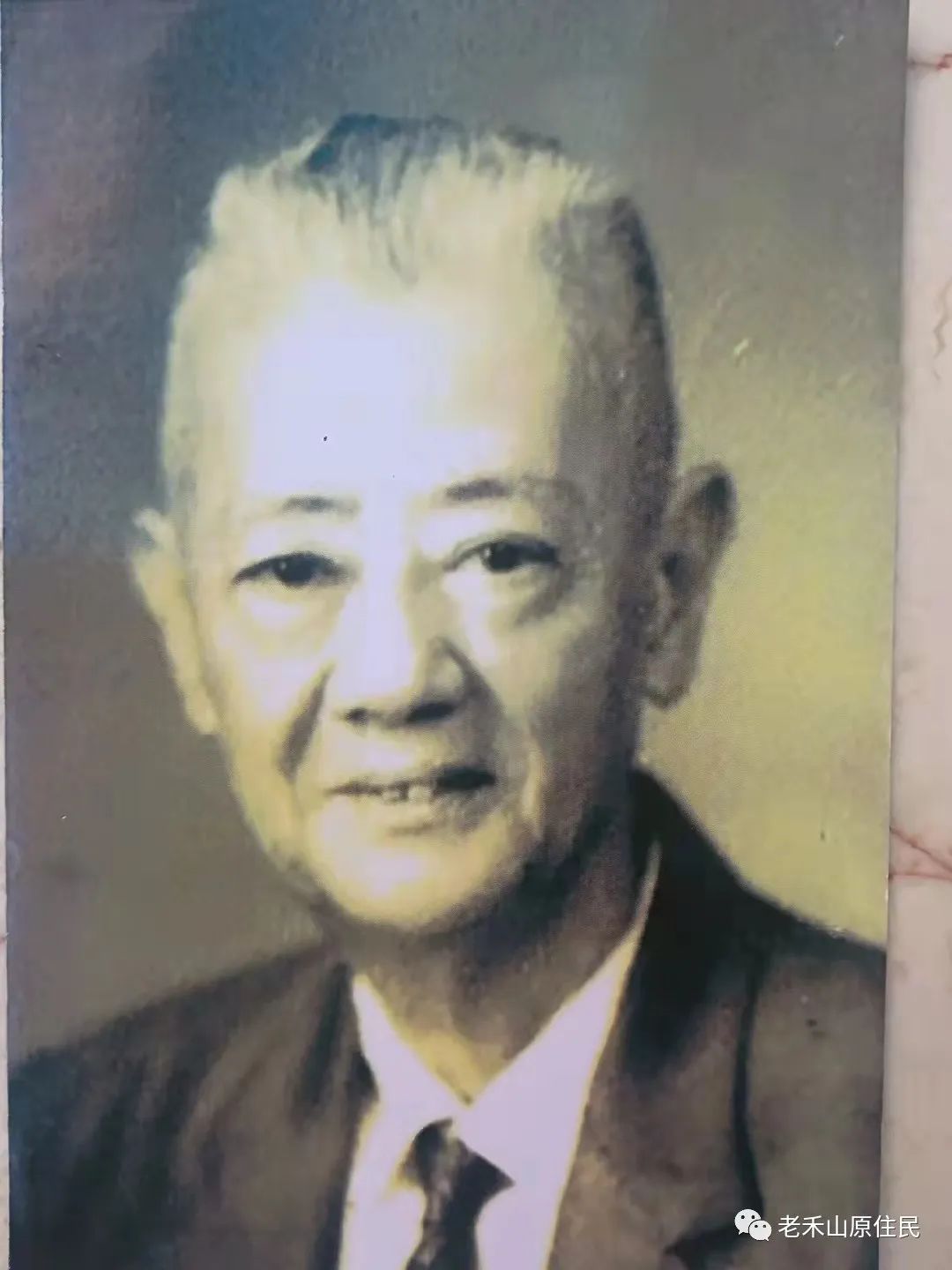

杨肇根(1900—1971),出生于禾山竹坑社(湖里)的一个华侨大家庭,祖上早年到菲律宾经商,积攒下了丰厚的家业,家族的生意代代相传,叔伯及堂兄都在自家的公司里做事。

杨肇根早时不爱读书,常常上山砍柴,下海捕鱼虾。九岁那年,母亲为他请来家庭教师,自此才专心学习。十三岁,入厦门同文书院。

1917年,杨肇根到达菲律宾马尼拉的“杨联兴公司”,这是杨姓的家族企业,主要经营布匹等生意。杨肇根“半工半读”,白天在公司学习进出货物、打理生意,夜间到中西学习补习英语,学习珠算,向当地人学习菲律宾土语。

杨肇根(1934年)

由于杨肇根天资聪颖,又能吃苦又善于学习,在商场上游刃有余,把公司经营得有声有色,盈余有加,兄弟们都很放心。到了1924年,杨联兴公司在马尼拉杀捞杀大街建筑了新的大厦,事业蒸蒸日上。

杨肇根自少痛恨满清政府无能腐败社会恶浊,担任“杨联兴公司经理后,对于国家社会以及教育公益事业等,诸多戮力襄助耶。”他早就怀抱这样的心愿:“将来发达时,无论兴业、建屋,必在祖国家乡,藉以光耀闾里。”

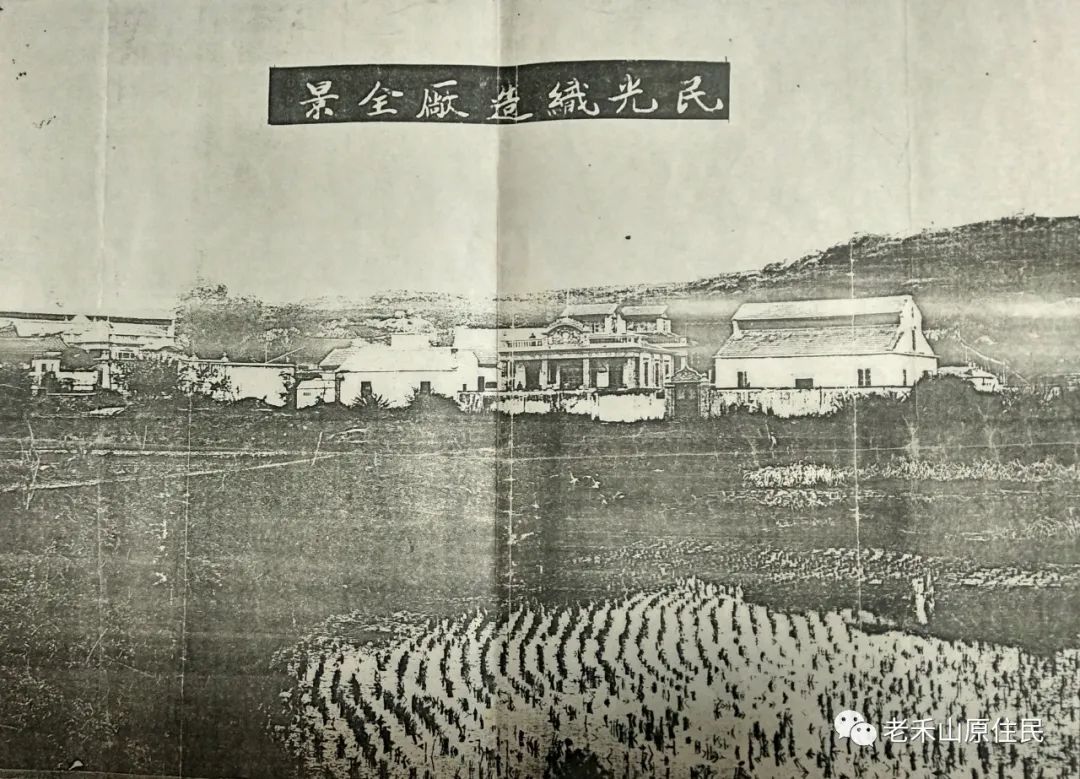

初建时的民光织造厂,前面是大片的水田,照片右上角是宫后山

杨肇根每每回到家乡,为年轻人无业可从,游手好闲,甚至赌博成瘾而痛心。他略有财力,便资助亲属赴菲发展。他想用兴办实业方法,造福家乡。1930年,杨肇根在竹坑社宫后山(原湖里医院南侧)兴办“民光织造厂”,从上海购来抽纱和织布的机器。“至民国二十一年(1932年),已有织布机60余架,设有纺纱、织布、印染等车间,生产机织布。工人最多时近300人。”当年,厦门举办国货展览会,民光织布厂生产的布罗呢参加了展出。

上世纪80年代杨肇根的后人回到民光织造厂

颇具规模的民光织造厂,风生水起,远近闻名。竹坑社以及周边农家子女争相报名工作,那些十六七岁的农村姑娘进入自己从来没有见过的现代工厂,操作织布机,亲手生产出布料,感到无比新奇和自豪。湖里人至今还赞叹:“能进入杨朝根的布厂做工,一粒一(很了不起)!”

民光织造厂除了生产“三洋牌”人字呢、色条呢外,还生产单卡叽布,质地紧密,纹路明显,挺括耐穿,很受欢迎。民光织造厂还生产白胚布,本地俗称“青头布”,价格低廉,提供给乡村染坊漂染加工。民光织造厂还生产罗仔布,俗称蚊帐布。民光织造厂以其机器设备较为先进,产品品种较为齐全,质量上乘,价格适宜等优势,市场一片大好。

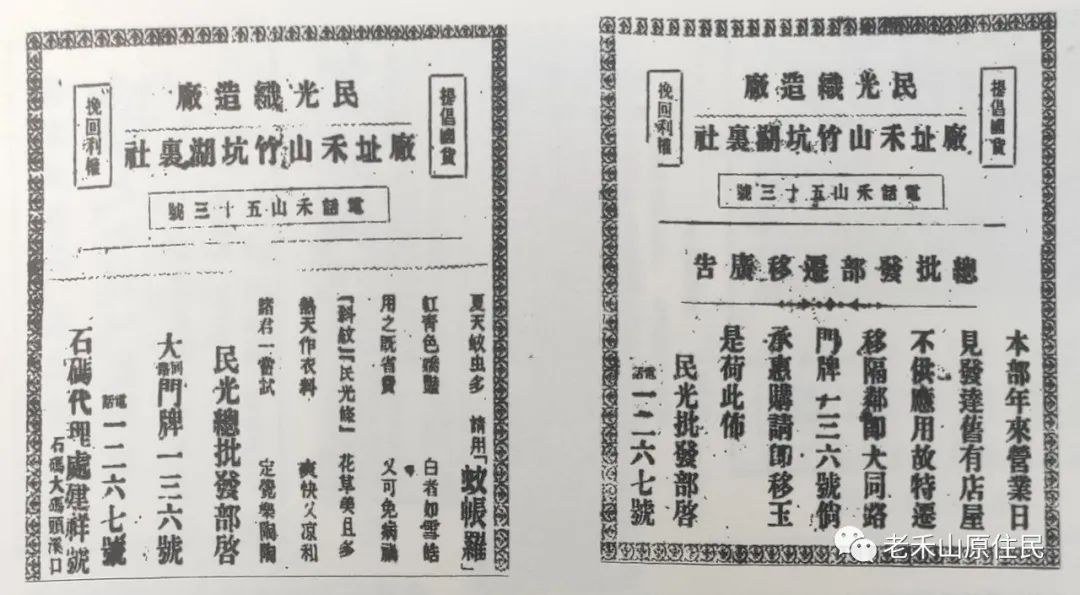

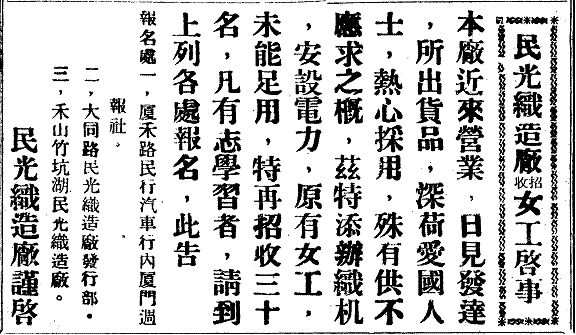

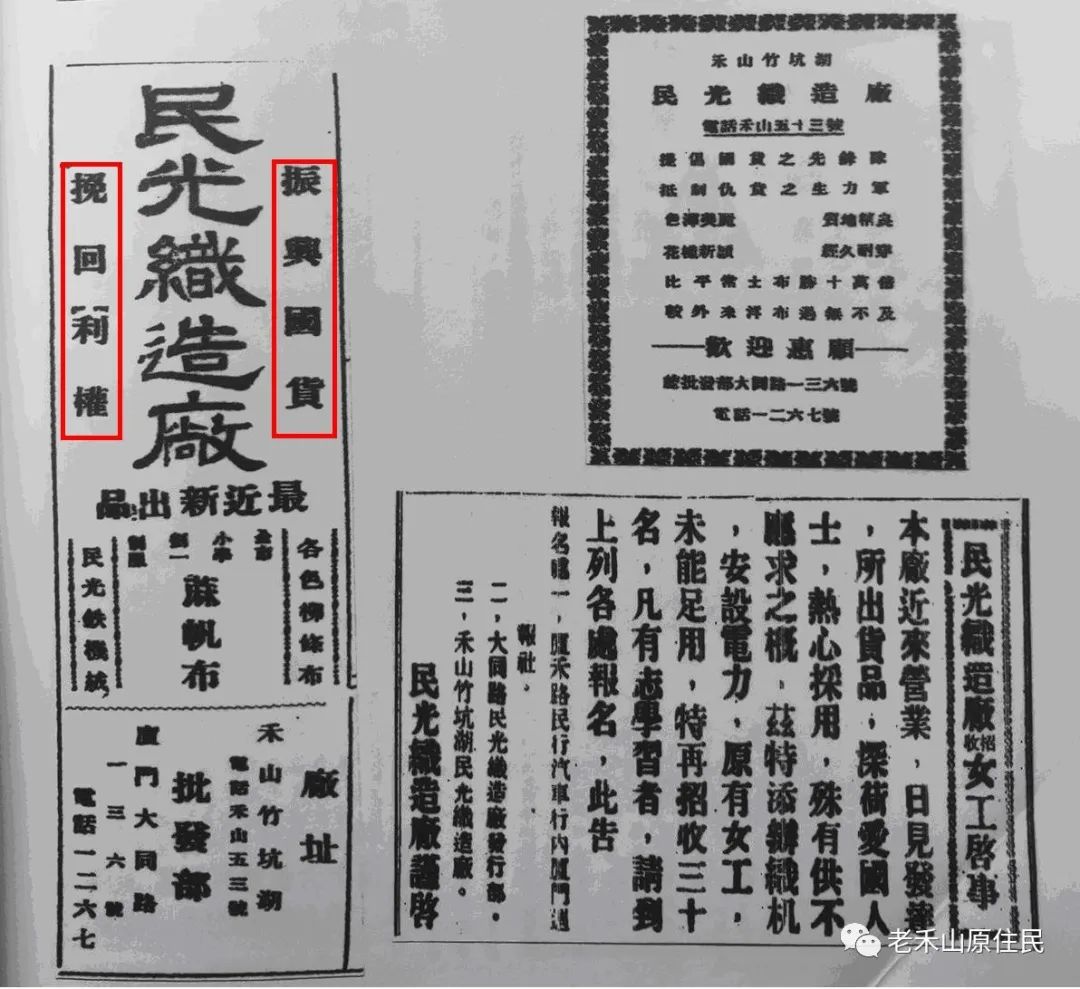

民光织造厂的广告

民光织造厂在《厦门周报》上的广告

民光织造厂开办之时,正逢“九一八”事变前后,此时的厦门和全国各地一样掀起抗日浪潮,抵制日货,使用国货形成热潮。民光织造厂在广告中特地打出“提倡国货,挽回利权”的口号,“适逢抵制日货之时,其进步尤一日千丈。”

民光织造厂广告赫然写着“振兴国货 挽回利权”

在家乡的那几年里,杨肇根一边经营着民光织造厂,一边参与抗日活动。他和禾山华侨林能隐(前埔人)、黄萃庭(祥店人)等一道参加禾山抗敌后援会,发动募捐,训练壮丁,组建禾山担架队。

民光织造厂的国货布匹与日本人生产的布匹在市场上激烈竞争,正面冲突。杨肇根又参加抗日活动,他深知日军侵略厦门对他意味着什么。民光织造厂不得不“在厦门沦陷前关闭”。

回到菲律宾,杨肇根投身于抗日活动,时任菲律宾洪门中华进步党总部副会长,还兼任培养洪门弟子的“洪光学校”董事长。学校的许多华侨师生回国参加新四军,投身到祖国的抗日战场。

1942年1月,日军占领菲律宾,杨肇根因参加抗日活动而被捕,受尽折磨和凌辱。“杨联兴公司”受到牵连,被日军放火烧毁,“铺头店面,一烧7日”。

晚年杨肇根

抗战胜利后,民光织造厂无法继续经营。1948年,杨肇根以菲律宾中华商会的名义致函厦门市政府,把民光织造厂交给家乡的益群小学,田租收入的一半也捐给学校充当经费。“至于厂宇,如能作为校舍,亦愿献借于学校应用。倘应加修理,并愿负担修理费。”表现了杨肇根对家乡的拳拳之心!

湖里人习惯把民光织造厂称为“布厂”。解放后,布厂是解放军的营房和仓库,因而引起国民党特务注意。1953年,国民党飞机前来投弹轰炸,幸好炸弹偏离了,炸到南山脚下。布厂那些较长的厂房,后来是湖里小学的教室,生产队用来养蘑菇,还是湖里大队的“铁厂”,做铁件、农具加工。

1971年2月,杨肇根逝世于马尼拉,葬于马尼拉华侨义山。

如今,“布厂”已经了无踪影,最后一位纺织女工活到90几岁,也过世了。只有当年杨肇根手植的龙眼树还在华昌小区的门外,依然枝繁叶茂、果实累累;他所栽的玉兰花如今还在华昌路的宿舍楼边上,高大挺拔,每当春夏之间花开的时候就散发出优雅的清香。如今,和玉兰花同样存在的是其若有若无、扑朔迷离的传说故事,还有湖里人口口相传的“布厂”的地名和轶事。

杨肇根手植龙眼树枝繁叶茂果实累累

“布厂”留下的玉兰花

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复