1958年1月,厦门市郊区成立,撤销禾山区,禾山作为区一级行政单位从此消失。是年10月,在禾山区的范围上成立前线人民公社。“前线”二字是时局的产物,到了1980年11月,前线人民公社改为禾山人民公社。“禾山”二字又回到历史舞台。

前线公社/禾山公社辖22个大队,即五通、高林、后坑、蔡塘、钟宅、县后、枋湖、后埔、高殿、湖里、西郭、江头、马垅、塘边、东渡、莲坂、何厝、前埔、洪文、西林、黄厝、曾厝垵。

今湖里区范围涵盖了当时14个大队,整好是三居其二。

人民公社“政社合一”,既是经济组织,又是政权机构。它不但负责生产,而且还对“工农商学兵”实施统一管理。设有大队长、副大队长、书记、副书记、民兵连长、妇女主任、会计和出纳,后来,紧抓阶级斗争,还有“贫协主任”。

许多大队部设在原本的乡政府办公地,就如五通。起先是在店里的三落大厝,这是清代台湾总兵林向荣的故居,大家叫“大人厝”,后来改在林氏宗祠办公,70年代,才移到西头社马路边上的一列石头厝。

五通乡政府曾经设在店里清代台湾总兵林向荣故居

西头,公路边的五通大队部,这次拆迁才露出真容(2021)

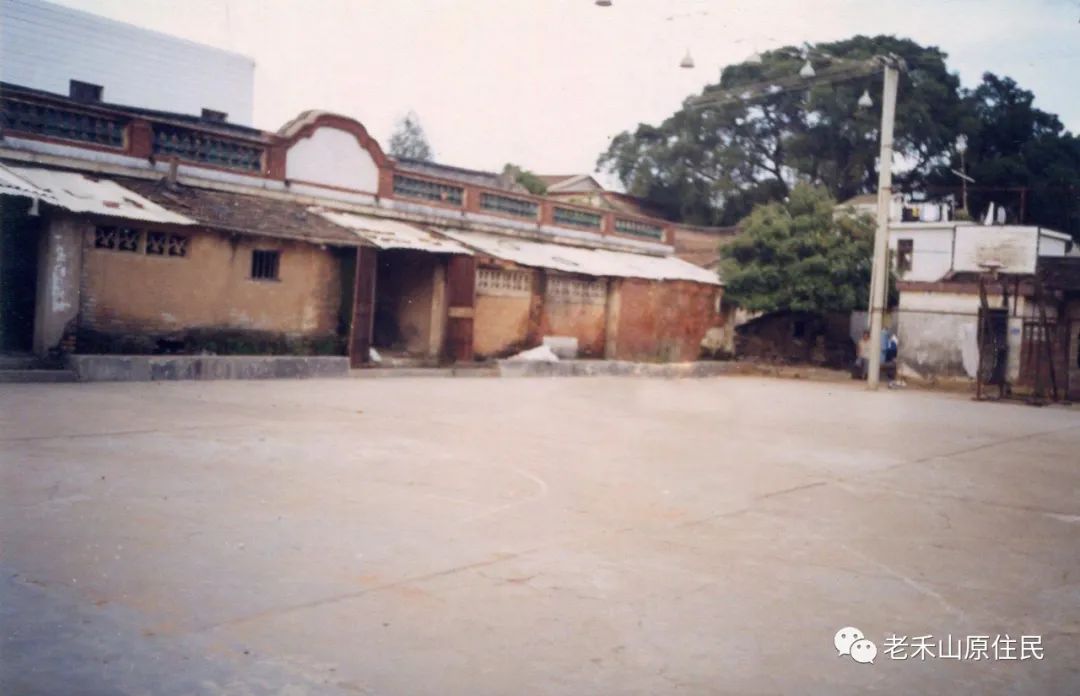

高林大队的前身是高林乡,乡政府曾设在村中富户的二层小楼。到了公社化之前的“七一社”,搬到江通公路边上的一座小楼。公社成立后,大队部设在村里一户人家的大厝,边门外是一片篮球场,也作为小学校的操场。70年代,在公路边上的高处,建了一座曲尺型的石头厝,作为大队部。后来,又在边上隔着马路的另一侧盖了二层楼房作为办公楼,那时候已经是村委会了。

高林乡所在的公路边的小楼,是高林标志性的建筑(2011)

高林大队部的屋顶,几十年了,挤迫并难于辨认(2011)

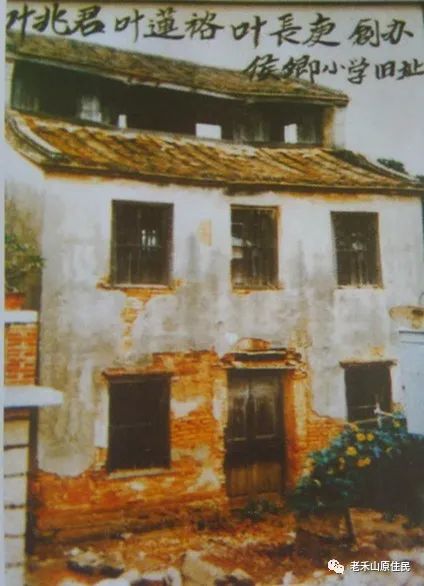

解放初的后坑乡设在叶氏小学堂——侯卿小学的旧楼。后来,大队部搬到后坑果子园的一座小楼,那是当年华侨办的侯卿农牧公司的地方。到了八九十年代,大队部搬到了西潘、后坑路口的一座4层楼。那个位置,就是如今金山卫生服务中心的地方。

后坑乡曾经设在解放前侯卿小学的旧楼

后坑村委会盖了气派的大楼(叶独鹏提供)

1960年4月,湖边水库建成,10月,蔡塘、古地石从后坑大队分离出来,成立蔡塘大队。最初的大队部设在蔡塘小学旧校舍,后来才盖了独立的二层小楼。

蔡塘大队部曾设在湖边水库边上的蔡塘小学(紫日提供)

钟宅是大社,自己一个村子就是一个大队。原本钟宅乡的时候,乡政府设在佛祖宫池塘边的一座二落大厝。到了“七一社”的时候,把钟氏祠堂永思堂作为大社的财务办公地。1958年成立钟宅大队,大队部搬到钟佑秧洋楼,人称“福寿楼”。80年代,在钟宅车头的大仓库前盖起了三层的小楼办公。再后来,钟宅小学搬走办为民族小学,大队部就设在钟宅小学,那时候大队已经改为村委会了。

钟宅大队部曾经设在钟佑秧洋楼,又叫“福寿楼”

钟宅大队部,那四个字是罗丹的弟子题写(詹炳森摄 1995年)

1958年,县后大队从钟宅独立出来。大队部设在村子里,陈氏祖厝 后面球场的边上,石头盖的L形的二层石头厝,有榕树相伴。后来才搬到尚忠社后的公路边上,那时候已经是村委会了。其位置邻近今禾山派出所。旧的大队部如今已经成了社区文化室。

原本的县后大队部已经改建成社区居民活动中心(高明元摄 2022年)

枋湖大队部在枋湖社中角、红楼的右前方,原本是一层瓦房,门口有个篮球场。80年代,在原大队部的后面空地上建起了新大队部,是一列二层的石头楼房。到了90年代,枋湖村委会搬进了堂皇的办公大楼。

早期的枋湖大队部(林庆明 提供)

解放初的江头乡,包含了江头、西郭、后坑、洪山柄一大片,乡政府设在江头街埭岸头的一座二层白楼。那是西医谢振德的楼房。早在宣统三年(1911年),谢在江头开办了禾山第一家医院。厦门沦陷时期,谢为占领者办事。抗战胜利后,谢的在江头和陈盏的房产为“敌产”充公。解放后,其中的白楼成为江头乡的办公场所。白楼临街,是江头中街的最后一座,后面有一片平埕,过去就是海仔尾大片的水田。1958年,在这里成立禾山“五一社”。当年10月成立了江头大队,白楼是大队部,一直到1984年改为村委会。

后埔和江头等原本同一个江头大队,1962年才分离出来,由后浦、祥店、薛岭、浦园、刘厝、吕厝、乌林7个社组成后埔大队。大队部设在后埔的一座无主大厝里办公,前面是篮球场,还有“土地公潭”。后来,在旧大厝前盖起了一列石头房,做大队部,原本的大队部做大队卫生所。后埔的篮球队在全公社赫赫有名,灯光球场上的篮球赛留给后埔人满满的回忆。

解放后数十年间,高殿乡、高殿大队都在殿前陈氏大祖厝继周堂里办公。场所实在太过挤迫,就在院子里加盖了几间平房。1976年5月,大队会计因张贴反对四人帮、拥护邓小平的标语,在这里以“反革命罪”被逮捕。高殿大队在继周堂旁建了二层石头楼房,大队部终于搬进了楼房,那时已经是村委会了。再后来,这座办公楼改建成了殿前文化中心。

殿前陈氏宗祠继周堂曾经是大队部,天井两侧加盖了办公的房间

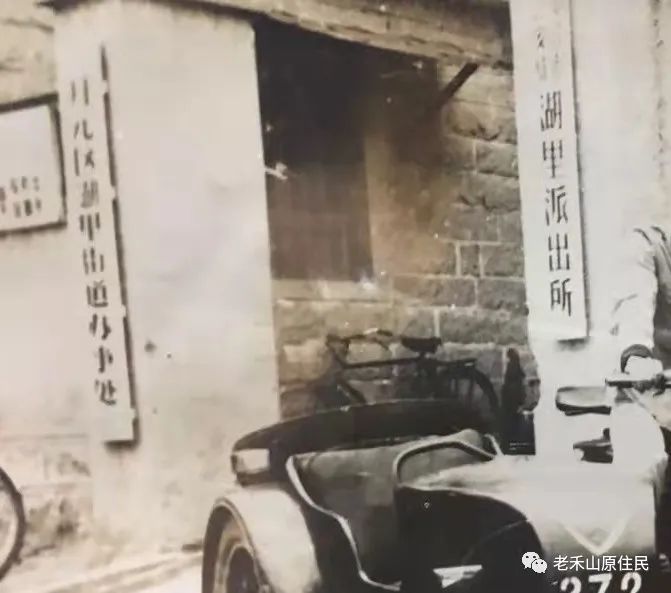

解放初,湖里乡政府设在“布厂”,那是30年代华侨杨肇根开办的织造厂留下来的房屋。1958年成立湖里大队,大队部在今凤湖街的一座民房。1959年,大队部迁到村里社一座民居大厝;1960年湖里大队整体并入市亚热带试验场,1962年又划归前线公社。文革初期,大队部迁回湖里社。1969年搬到湖里小学校舍,位于今特区纪念馆和免税商场之间的地方。改革开放之时,又移到今凤湖街口的一幢二层的石板房里。1981年,湖里大队成立街道办事处,划给开元区,街道办也是设在这里。当年,特区工程建设公司与特区管委会的部分机构在一起,租用原湖里大队部做办公室。这座小石头楼,见证了特区创业年代的艰辛。

湖里大队部的石头房子后来是湖里街道办、湖里派出所

图中的下部是湖里大队部,位于今兴隆路、凤湖街拐角处(转自“视觉厦门”)

解放初,马垅属于高殿乡,1957年纳入省亚热带植物研究所试验场。1970年,试验场下马,马垅等自然村成立“立新大队”,归属前线公社。那时后塘有一列匚字形的平房,解放前是嘉兴农垦场,后来是亚热带试验场的场部,作为大队部。1980年改名为马垅大队。大队部的位置在今马垅社区办公楼的后侧。

塘边在解放初先后属于高殿乡、湖里乡。1960年,塘边从湖里大队划出,为市委农场,在风动山下盖了一座大四合院做场部。1963年下放给筼筜港农场,叫塘边作业区,也是在那里办公。1969年底,塘边回归前线公社,大队部曾经设在林在华红楼。1971年,利用解放初部队汽车连的球场地,建了独立的二层大队部。这座时代感满满的办公楼留存至今,也已经50多年了。

塘边大队部充满时代感——“把我大队办成毛泽东思想的大学校”(2011)

东渡原本属湖里乡、湖里大队,1959年和濠头、官任一道划到厦门乳牛场,1970年才归属前线公社,设立东渡大队。大队部设在一座曾经养殖蘑菇的石条砌的平房,相当简陋。1977年,在边上不远新盖了三层石头楼房做大队部,其位置相当于今都市港湾楼盘的西南角。

东渡大队部(曾炳森摄 1999年)

人民公社体制下的生产大队,在1984年改为村委会,从此退出历史舞台。

大队部留给几代人是五味杂陈的记忆,那里有农业学大寨、改天换地的豪迈,也有生产指标“放卫星”的浮夸;那里是民兵营的营部,还有广播站,也有合作医疗、赤脚医生的卫生室;在那里有送走当兵入伍的光荣仪式,有“忆苦思甜”的眼泪和口号,还有批斗“四类分子”的声嘶力竭;那里有入党宣誓的庄严和激动,也有大喇叭突然吼叫的胆战心惊。有些人到大队部代表着权利和荣光,有些人被“叫到大队部”,等待的是“修理”或者批斗。

时代把那一篇悄然翻过,就像划桨激起的浪花漩涡,很快在时间的长河里归于无痕。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复