1912年厦门光复之后,当年脱离了同安,成立思明县。

民国初年,鼓吹地方自治,县之下成立若干个“自治区”。后来,福建省府订出“省(福州)厦(厦门)保甲办法”,规定“按所属各(公安)分局区域划分为若干保甲区”。于是“自治区”定名为“保甲区”。

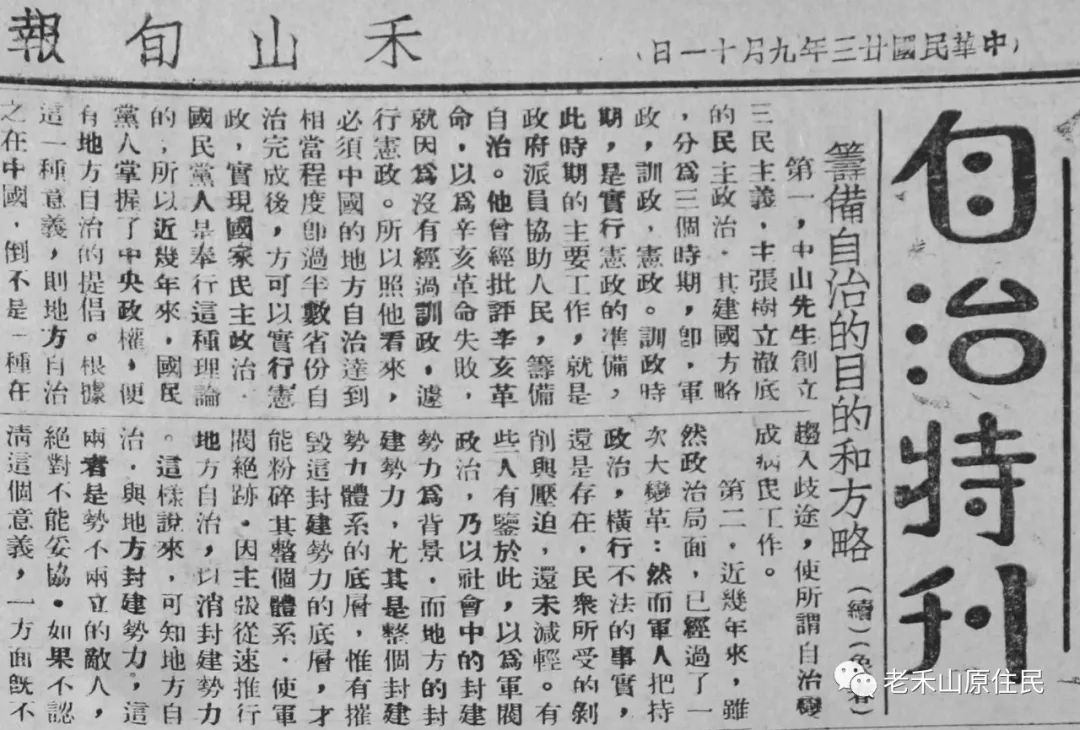

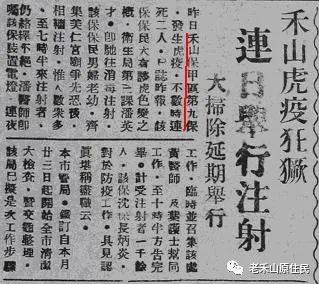

地方报纸也鼓吹“自治”(《禾山旬报》1934.9.11)

1922年2月,思明县划分七个“保甲区”,其中城区为第一至第三区,鼓浪屿第四区,禾山第五至第七区。第五区,区署驻吴村(即梧村);第六区,区署驻祥店;第七区,区署驻寨上。禾山第五至第七区这3个区,又统称为“禾山保甲区”。

禾山保甲区门牌

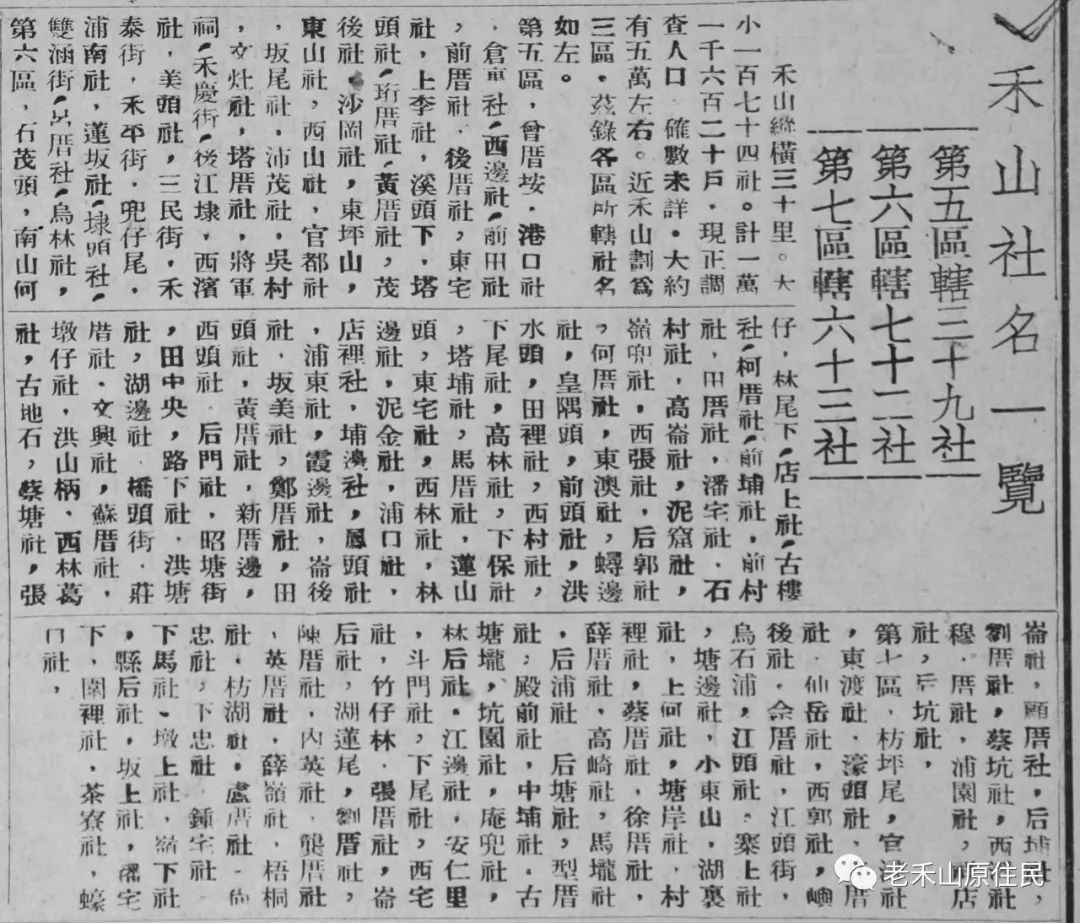

禾山保甲区涵盖了厦门岛的绝大部分,共有174个社,其中第五区辖39社,第六区辖72社,第七区辖63社。

第五区

曾厝垵、西边社、上李社、港口社、前厝社、后厝社、仓里社、前田社、东宅社,溪头下、塔头社、茂后社、东坪山、珩厝社、黄厝社、沙岗社、吴村社、文灶社、东山社、西山社、官都社、坂尾社、沛茂社、塔厝社、将军祠、西滨社、美头社、豆仔尾、禾庆街、后江埭、三民街、禾泰街、禾平街、莲坂社、浦南社、埭头社、双涵街、吕厝社、乌林社。

第六区

石茂头、南山何仔、林尾下、店上社、古楼社、柯厝社、前埔社、前村社、田厝社、潘宅社、石村社、高崙社、泥窟社、岭兜社、西张社、后郭社、何厝社、东澳社、蟳边社、皇隅头、前头社、洪水头、田里社、西村社、下尾社、高林社、下保社、塔埔社、马厝社、莲山头、东宅社、西林社、林边社、泥金社、浦口社、店里社、埔边社、凤头社、浦东社、霞边社、崙后社、坂美社、郑厝社、田头社、黄厝社、新厝边、西头社、后门社、昭塘街、田中央、路下社、洪塘社、湖边社、桥头街、庄厝社、文兴社、苏厝社、墩仔社、洪山柄、西林葛、古地石、蔡塘社、张崙社、顾厝社、后埔社、刘厝社、蔡坑社、西潘社、穆厝社、浦园社、祥店社、后坑社。

禾山保甲区174社“社名一览”

第七区

枋坪尾、官浔社、东渡社、濠头社、许厝社、仙岳社、西郭社、屿后社、佘厝社、江头街、乌石浦、江头社、寨上社、塘边社、小东山、湖里社、上何社、塘岸社、村里社、蔡厝社、徐厝社、薛厝社、高崎社、马垅社、后埔社、后塘社、型厝社、殿前社、中埔社、古塘垅、坑园社、庵兜社、林后社、江边社、安仁里、斗门社、下尾社、西宅社、竹仔林、张厝社、崙后社、湖莲尾、刘厝社、陈厝社、内英社、龚厝社、英厝社、薛岭社、梧桐社、枋湖社、卢厝社、尚忠社、下忠社、钟宅社、下马社、墩上社、岭下社、县后社、坂上社、潘宅下、围里社、茶寮社、蠔口社。

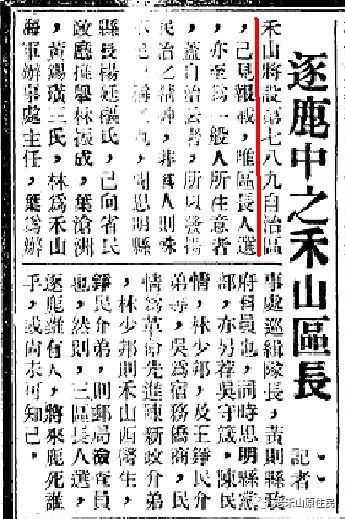

1932年初,禾山将设三个区的消息刚刚见诸报端,引来诸多对区长人选的猜测。“思明县长杨廷枢,已向省民政厅推举林振成、叶沧洲、黄锡璜三氏。林为(海军)禾山办事处主任,叶为办事处巡辑队长,黄则县政府科员也。”(《厦门周报》92期 民国21年1月18日)

“同时,思明县党部,亦另荐吴守笺、陈民情、林少(兴)邦及王诤民介弟。”吴为宿务侨商,陈为革命先进陈新政(岭兜人)之弟,林为禾山桥头的西医生,王是邮局检查员。

《厦门周报》1932.1.18

保甲区区长都是当地名绅。

第六区区长黄萃庭,祥店人。年轻时赴南洋学医,学成后归国在祥店举办诊所,用毕生所学造福乡梓。后来系市立第二中学(禾山中学前身)董事长,已过花甲之年还远渡南洋,为办学筹募经费,竟逝于菲律宾。

黄萃庭(1887~1967年)

第七区区长陈通,又名永泰,字克舒,号石湖山樵,寨上人。肄业于厦门官立中学堂,师从名宿黄瀚先生。受聘于侨商陈有才创办的湖山小学,担任校长,为培育家乡子弟不遗其力。曾转任祥坫(祥店)小学校长。1946年6月,陈通受聘为《厦门市志》采访主任。

陈通(克舒)(1889-1965)

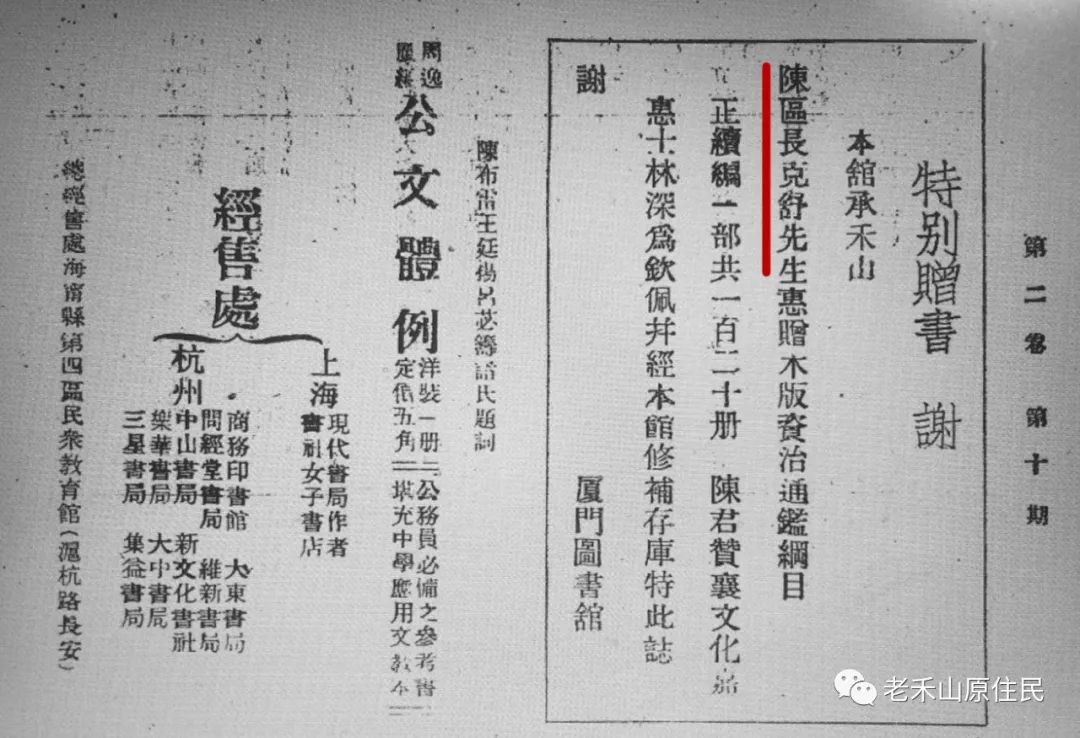

陈克舒曾为厦门图书馆赠书(《厦图之声》)

手握实权的禾山海军办事处处长林振成根本看不上小小的区长。1934年10月,思明县县长委任他“兼任禾山保甲区区长”,三个区都在他的掌控之下。

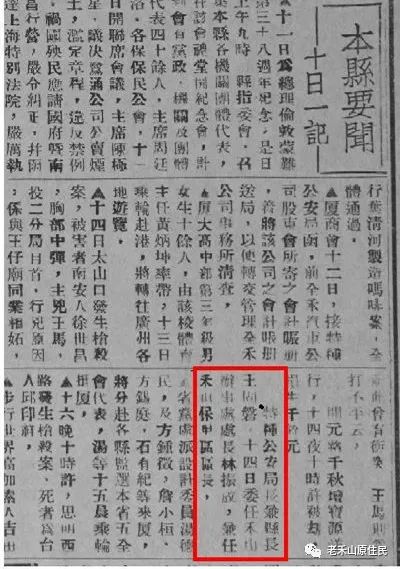

海军禾山办事处处长林振成兼任禾山保甲区区长(《禾山旬报》1934.10.21)

民国24年(1935年)2月,厦门设市,同时撤销思明县,禾山特种区取代了禾山保甲区。也许是该称呼深为禾人所熟悉,以至于在十多年之后,1946年9月22日的《星光日报》还称“禾山保甲区第九保”云云。

禾山保甲区消失十多年后还被报道(《星光日报》1946.9.22)

留存至今的殿前民居门牌“思明县公安局禾山保甲区 第四十二保 殿前社 192(号)”,就是这段历史的物证。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复