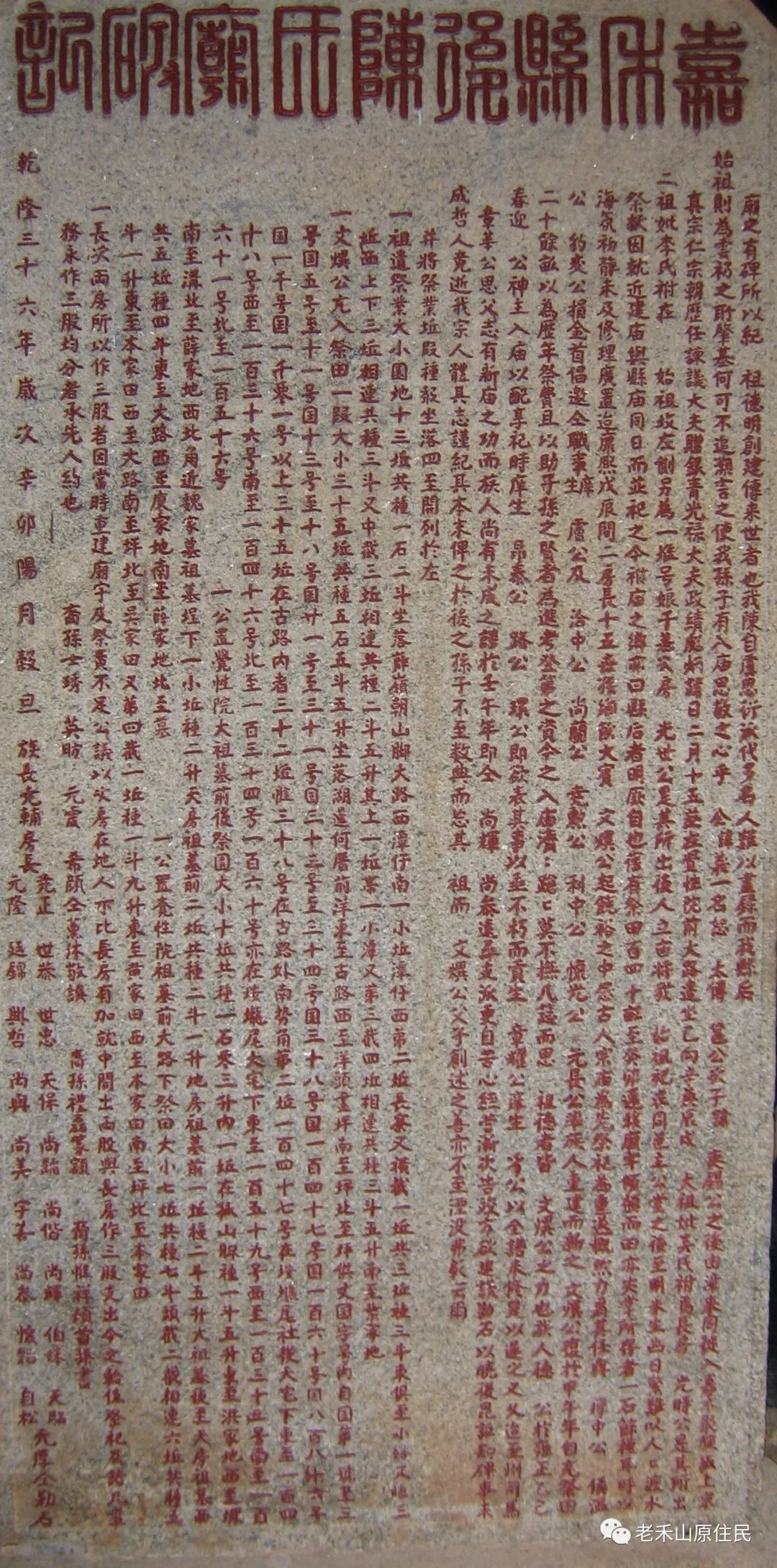

今禾山街道所辖的县后、坂上、围里、墩上、下忠5个村落,都是陈姓聚居,都源于同一个先祖,号称“五户陈”。其共同的祖祠为县后“崇本堂”。乾隆三十六年(1771年)的“嘉禾县后陈氏庙碑记”,在禾山街道的碑铭中年代最为久远、体型最大、保存最为完好。洋洋1600余字的楷书碑文,老到工整。

位于县后的五户陈氏宗祠“崇本堂”(2007年)

此碑清楚地记载了“我县后始祖公讳义,一名恕,太傅邕公次子讳夷锡公之后,由漳来同,徙入嘉禾,聚族坂上”。《嘉禾陈氏族谱》载,“五户陈”开基始祖陈义其世系为:南院陈(南陈)始祖陈忠—陈邕—陈夷锡—陈义。可见,“五户陈”是“南院陈”(又称南陈)的一个支派。开基祖陈义墓葬今在觉性院。

觉性院后面的陈义墓

今天所见的县后陈氏宗祠经历了无数风风雨雨,依然还保持着300多年前的样式和规模。陈氏族人依然还是在开基祖陈义的忌日(农历二月十五日)和冬至日,按照习俗在宗祠举行春祭和冬祭,各宗支代表齐聚县后崇本堂隆重祭祖。

2016年,崇本堂重光

重光后的五户崇本堂香炉

除了县后崇本堂这座“五户陈”共有的宗祠外,同属“五户陈”的围里还有分祠陈姓宗祠“继善堂”,里面的“继善堂碑”碑文清楚地表明“吾乡(即围里)自县后大宗分支”。“五户陈”繁衍式微的是下忠一支,陈氏宗祠也相当低调。

围里陈氏宗祠“继善堂”

下忠陈氏宗祠

“五户陈”位于厦门岛的最北部,远离街市,稻作农耕、蔬菜种植一直是他们生活的主体。宗族的族产最主要是农田。此碑以很大的篇幅详细记载了陈姓“公田”大大小小共计65处。这些公田的收入,除了供家族祭祀所用之外,“且以助子孙之贤者为进考、登第之资”。以今天的话来说,就是助学所用。家族公产助学,是旧时中国农村重视教育的传统。

“嘉禾县后陈氏庙碑记”是禾山碑铭中体型最大、保存最为完好的,洋洋洒洒1600余字,详细记载了65处陈姓“公田”

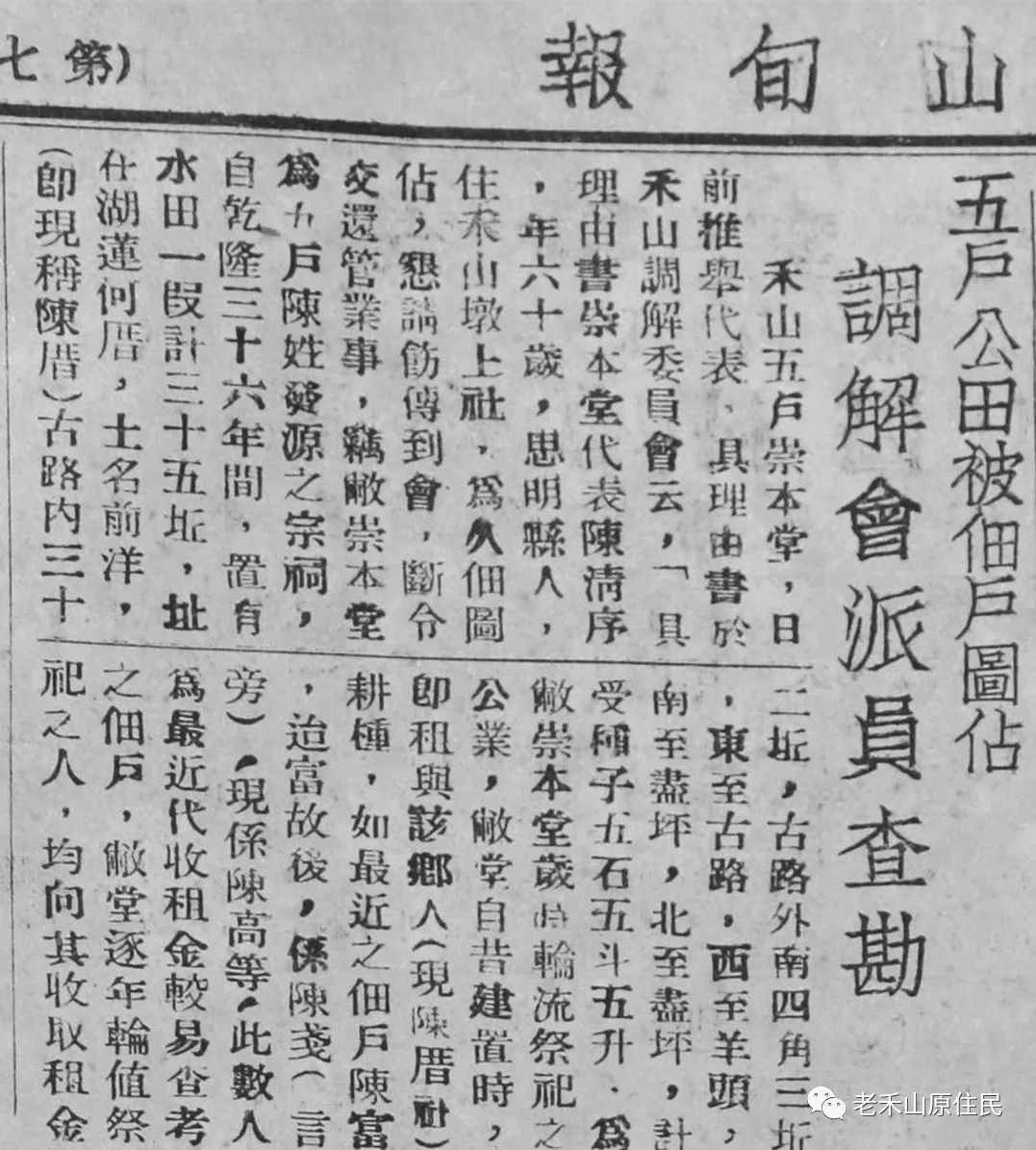

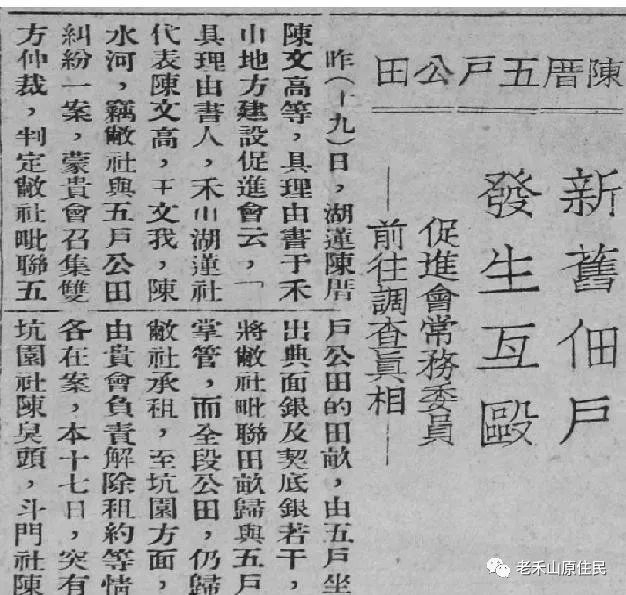

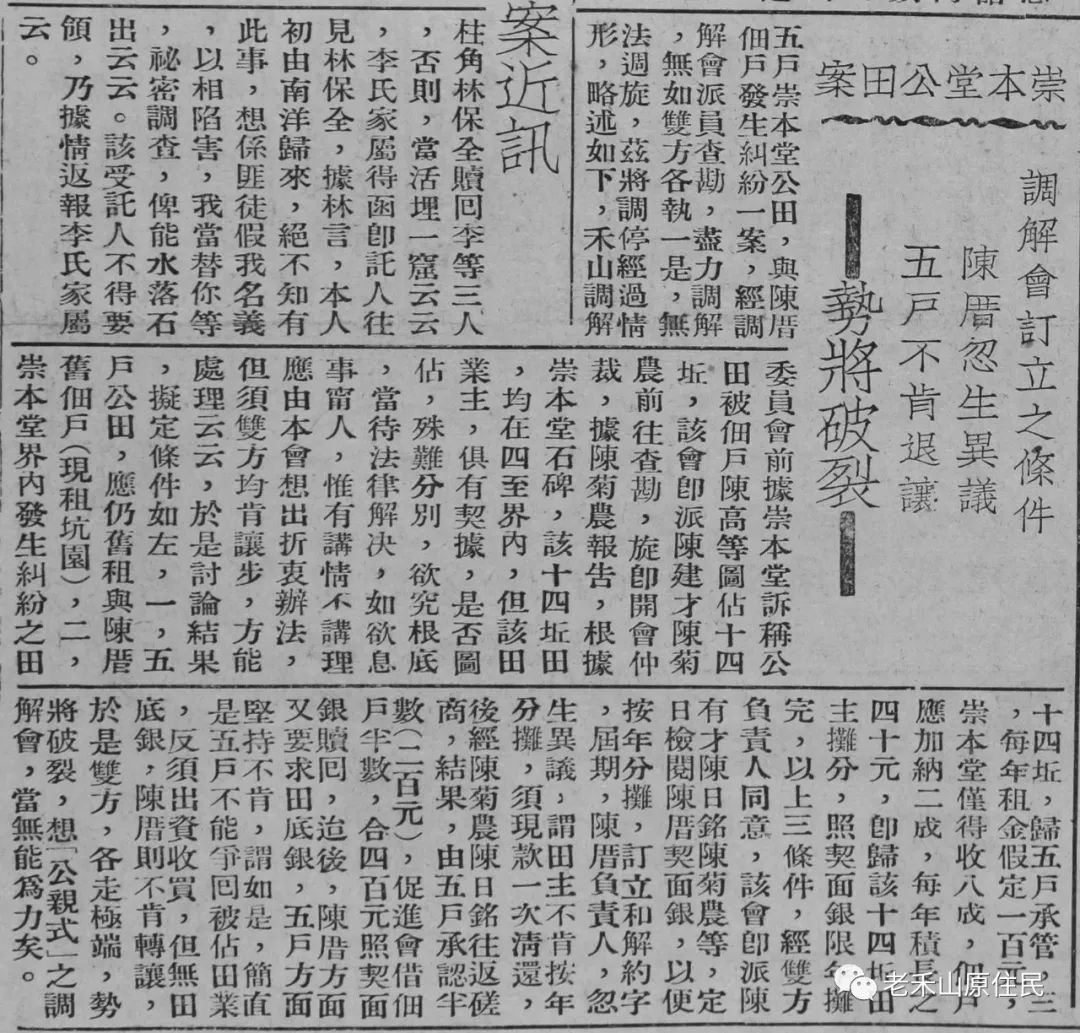

其中,位于后莲保的公田,长期为陈厝社的农民所租种。上世纪30年代,“五户公田”的归属问题竟起纠纷,引发了一场诉讼官司。当年的《禾山旬报》做了许多报道。事情起因是:“五户公田”经过百多年,前后的租户也经历了好几代,到了民国,主政禾山的海军办事处进行测量土地,心有不端的租户谎报了一些田地在各自的名下。“五户陈”主事者便收回出租公田,改由坑园社民租种。为了此事,陈厝社、坑园社的租户竟然互殴至伤。当时的“禾山建设促进会”派员调解不果,双方闹上法院。最后在“促进会”大佬的斡旋之下,“化干戈为玉帛”,陈姓租户还登报感谢。

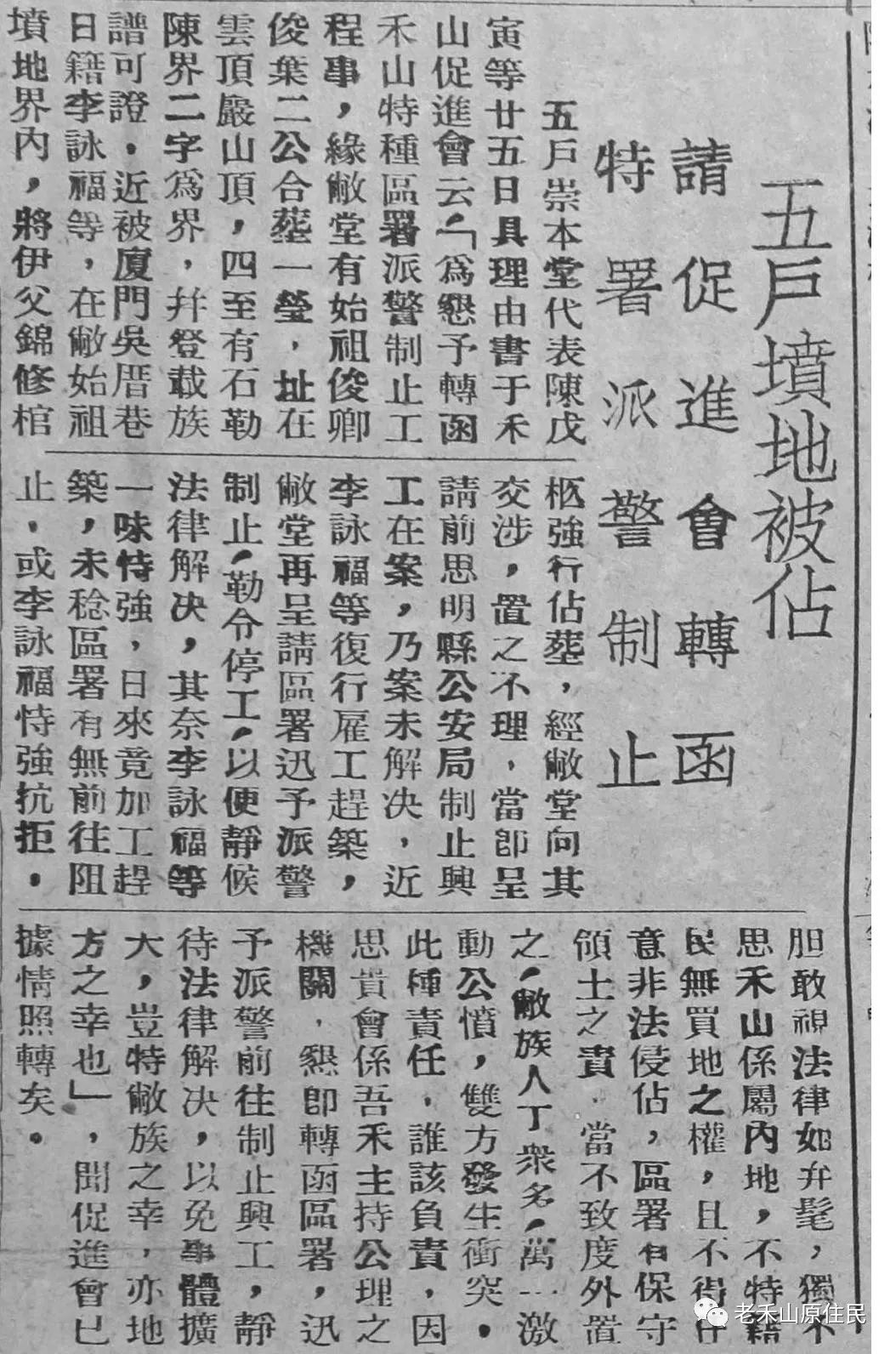

《禾山旬报》(1934.11.1)

《禾山旬报》(1935.1.21)

《禾山旬报》(1935.2.1)

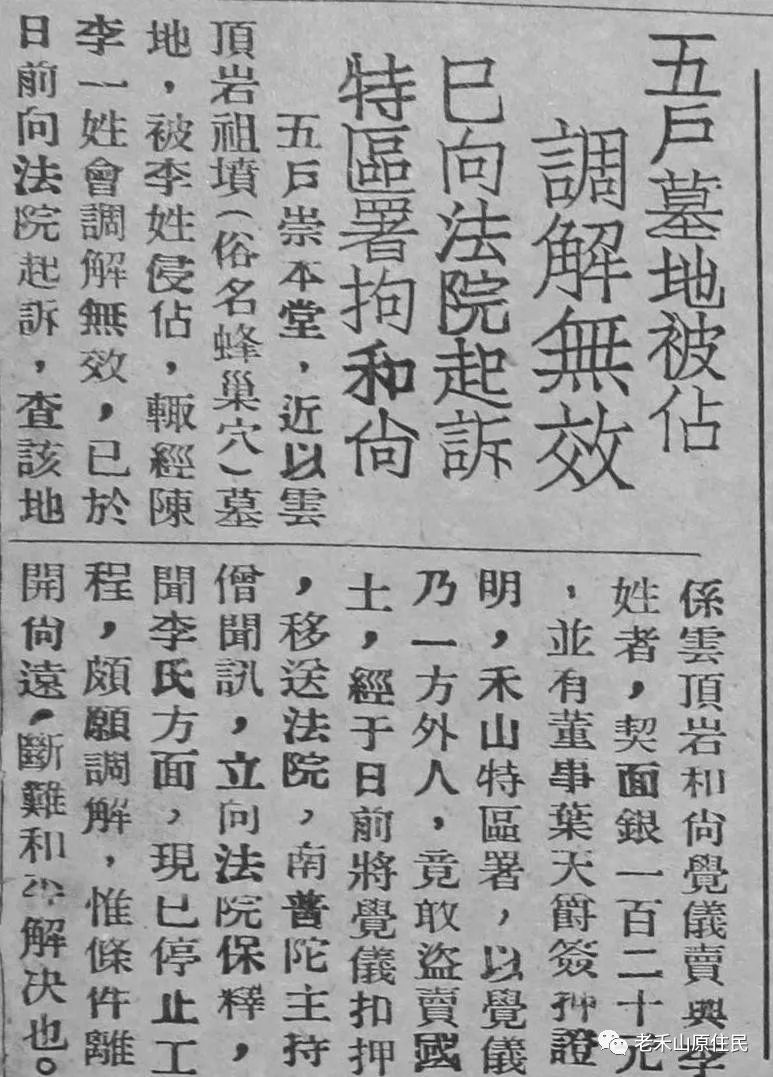

过了不久,“五户陈”位于云顶岩的祖墓墓地被李姓所侵占,又闹出一场风波,虽经据理力争,但此事不见有果,以至于质问禾山特种区政府:“敝族人丁众多,万一激动公愤,双方发生冲突。此种责任,谁该负责!”

《禾山旬报》(1935.6.1)

《禾山旬报》(1935.6.11)

所说的“激动公愤”“发生冲突”,并非是空穴来风。贫瘠之地,人多地少,勤勉刻苦,勇于开拓,山海之交,性格倔强,平时也许有所内纷,遇外侮时一致对外,正所谓一方水土养一方人,“五户陈”这些鲜明的特质,已然是他们性格的基因,世代相传。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复