朱熹,闽南民间尊称为朱熹公。朱熹作为南宋著名的理学家,同安是他“朱子学”的开宗圣地,在他担任同安主簿前后4年(1153-1156年)期间,朱熹倡理学,办学堂,兴科举,对同安文化教育起到巨大的推动作用。同安留下许多朱熹所题的石刻并建有文公祠。厦门旧属同安,那时还只是孤悬海上的嘉禾屿,关于朱熹的记载为数极少。

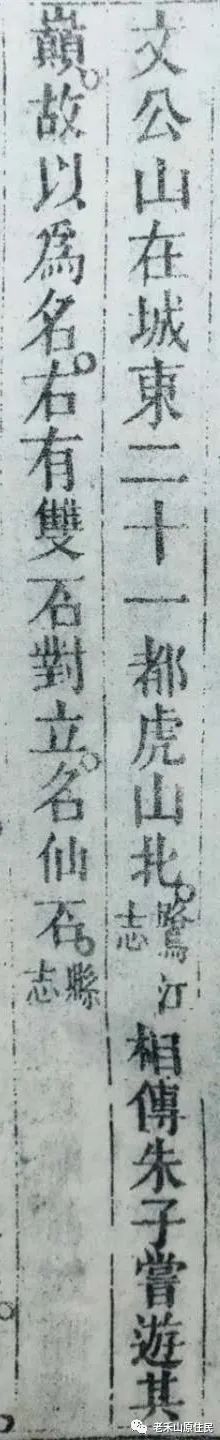

乾隆《鹭江志》中有:“朱公山,在二十一都,虎山之北。朱文公曾游其岭,故名。”道光《厦门志》也载:“文公山,在城东二十一都虎山北。相传朱子尝游其巅,故以为名。”民国《厦门志》“山川”载:“虎仔山之水分二,一由朱公山过高林出东埭而入于海。”

朱熹,号晦庵、晦翁,谥文,世称朱文公,文公山即朱公山。本区西村《柳塘孙氏族谱》载,孙氏先祖“筑石室于朱公之山”,“葬朱公山下”。

朱公山因朱熹曾经游历而得名。相传朱熹到此山时,脚力见乏,躺在松树下一片香附草(本地俗称涂豆香)上休憩,香附草像绿绸子一般柔滑,他竟然睡去。忽然一阵风来,吹落树上的松蕾打在朱熹身上,惊醒了美梦。朱熹不禁感叹,香附草惹人喜爱,子子孙孙生生不息;松蕾扰人,松树虽说傲然屹立,注定形影孤单。

朱熹(1130-1200)

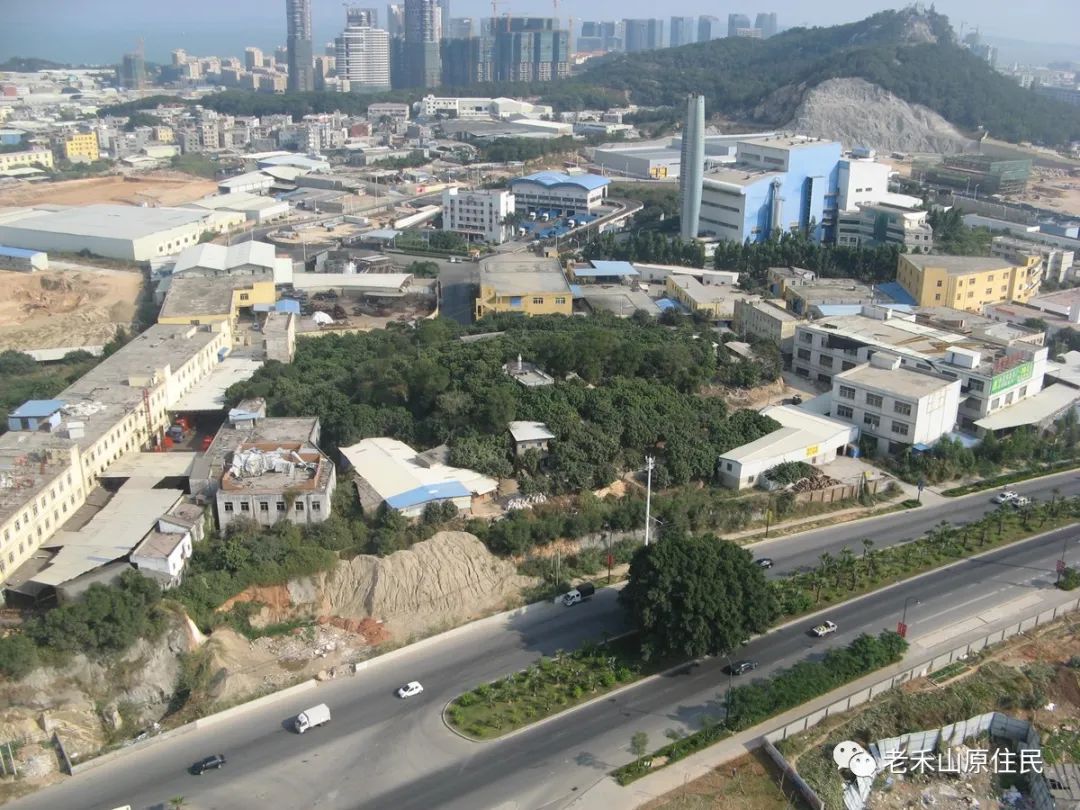

朱公山,在虎仔山西北,湖边和高林的交界处,海拔50.4米。原先山上露出的是风化严重的乱石,山顶有数块大石散布,间有贫瘠的薄土,乱石之间长着相思树、马尾松和茅草、刺莓,难于耕作。农耕时代,“朱公山”被乡人叫成当地谐音“猪哥山”,流露出对于此山的不屑。“猪哥”在此地是粗俗之语,这一不雅的叫法却以讹传讹,以至于人们都忘记了它文雅的本名,当然也就不解其蕴意着的文化内涵。《大帽山紫云黄氏族谱》称,本地黄厝黄姓的先祖在明万历年间“公妈合葬于‘珠岗山’”,这也仅是朱公山的谐音而已。

朱公山残存的山顶(2010年)

然而,这样一个很有历史渊源典故的山名,在地图上却标成“钟山”,谁也说不清其原由,惟一可以解释的说法是“朱公”二字的谐音就是“钟”。

1975年的地图上朱公山标为“钟山”

1980年的禾山公社地名图上朱公山也是标为“钟山”

上世纪六十年代之前,朱公山上原有小径,是五通、高林一带乡民到龙湫亭、金鸡亭上香礼佛的捷径。朱公山上原有大石,上有数米天然的凹槽,上山拾柴放牛的孩童常把石槽当为滑梯玩耍,叫“溜尻川(屁股)石”。朱公山表面有的山石风化严重,当地人称“石散”,是用于替代粗砂的很好的建筑材料。

从金山路看朱公山

俯瞰朱公山(2011年)

在两岸对峙的年代里,朱公山也挖了深深的战备洞,至今尚存。山脚下挖出又宽又深的壕沟,据说可以防范坦克的进攻。在“农业学大寨”的时代,高林青年突击队在山的东侧和北侧硬是平整造出几十亩山地,用来种植桃树,当地人称“桃仔园”。上世纪70年代,高林大队在此地建有“牛奶场(乳牛场)”喂养数十头乳牛。上世纪八、九十年代,高林村在朱公山上建有骨灰室。

朱公山西侧曾有不小的塘潭,湖边人称之为“塘里”。这里还流传着“虎咬猪公(虎仔山、猪哥山)”“猪公月夜吸潭水”的传说。

朱公山(2011年)

如今,朱公山东南,垃圾处理场高高的烟囱象一支巨大的火炬标志;西面耸立着成群数十层的湖边小区的高楼;南面是新修不久的释门寺,寺后的观音造像就矗立在朱公山残留的山顶;北侧是湖里万达商城崛起的一片商务楼宇。朱公山早已不再冷清寂寞,担心的是,说不定什么时候有人要把它开肠破肚或者干脆从地图上抹掉。真是如此,就是毁掉了湖里文化本就不多的历史留存。

“山不在高,有仙则名。”要知道,湖里诸多山体中和名人有关的仅仅是朱公山了!如果这样一个稀缺的历史遗存也难逃堙没在滚滚红尘之中的命运,留下的可不止是遗憾和扼腕。

2011年的朱公山,图中左上角是虎仔山

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复