旧时,禾山向来文化不兴,农民只有在神诞庙会才能看得上“社戏”,总要吸引十里八乡人们。请来的要么是漳州的戏班,要么是市区的剧团,交通不便,价格不菲,本地剧团应运而生。

上世纪30年代,庵兜(安兜)社是禾山的“模范村”。庵兜的芗剧爱好者曾创办一个“农友芗剧团”,这是禾山本地农民剧团留下的最早记录。40年代,还有殿前的“农友业余芗剧团”、坂上的业余剧团、前村、莲坂、埭头等农民业余剧团,所演出的都是歌仔戏(芗剧)。

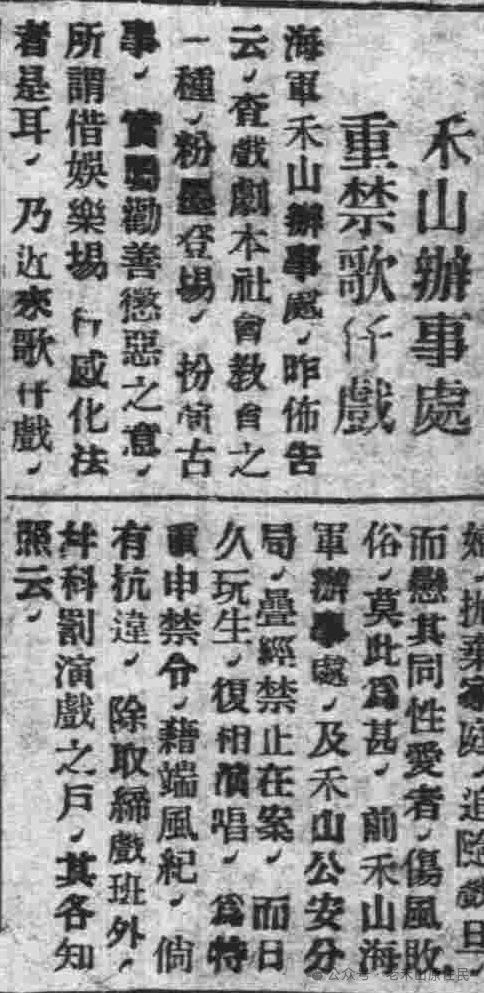

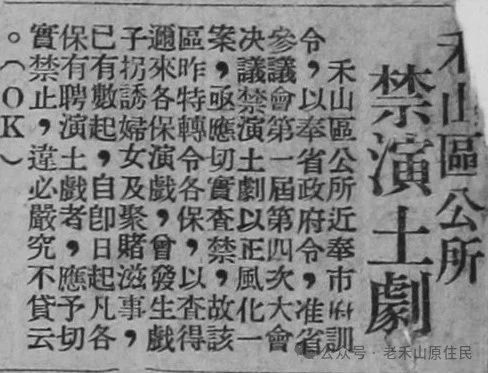

从上世纪30年代到40年代,禾山当局海军禾山办事处、禾山区薯,认为演出的“土戏”是“淫词滥调”,一贯加以禁演打压。“禁止各乡社演唱伤风败俗之歌仔戏”,“尚有抗违。除取缔戏班外,并科罚演戏之户。”

上世纪30年代执政禾山的海军禾山办事处重禁歌仔戏(《江声报》1934.5.25)

禾山区公所禁演歌仔戏等“土剧”(《江声报》1948.6.24)

但是,上头禁归禁,乡村还是我行我素,照演不误。

解放后,一派国泰民安,欣欣向荣,翻身的农民当家作主,禾山农民剧团纷纷成立。禾山农村比较活跃的有钟宅、何厝、五通、高林、湖里、曾厝垵等农民剧团。

解放初,湖里乡成立“五星农民剧团”聘请市区剧团师傅教授,所演的剧目广受欢迎,每次演出总是人山人海“棚顶棚脚,闹热趋趋”。

钟宅业业余剧团建于1951年底,团长钟文沙。50年代钟宅剧团十分红火,演出的主要剧目有《沉香扇》《血手印》《秦香莲》等。1959年钟宅剧团编演的现代戏《母子英雄》参加厦门市郊区调演获创作演出奖。1962年,钟宅剧团停止活动。

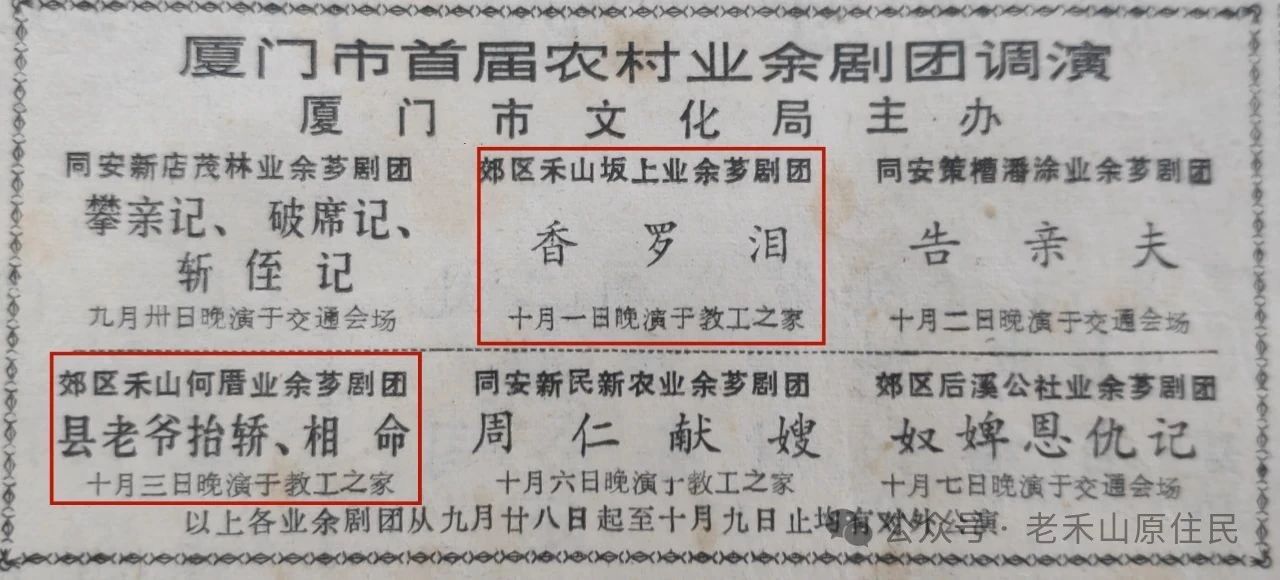

解放前,在市区歌仔戏演员的带动下,坂上社农民自发学戏唱戏,那时候在村子的中厝角有专门学唱戏的地方,大家称为“戏馆”,演出古装折子戏。解放后,坂上剧团受芗剧泰斗邵江海及其弟子洪炳煌的调教传授,兴盛一时,所演出的《李妙慧》《白蛇传》长盛不衰,影响遍及禾山、灌口。1983年国庆,他们所演出的由本地作家孙天才创作的新编古装戏《香罗泪》参加厦门市首届农村业余剧团调演,在市教工之家剧场演出,可谓是“农民进城”。

《厦门日报》1983年国庆前夕刊登的“厦门市首届农村剧团调演”的广告(1983.9.30)

1954年,塔埔社建立业余芗剧团,在老辈演员的调教下,许多年轻人热衷于学戏、唱戏。塔埔芗剧团在文革停止活动。1977年8月,何厝大队在这个基础上组建何厝业余芗剧团,主要排演现代戏和芗剧小演唱,为周围村社和部队无偿演出。1980年后,何厝业余芗剧团除了在本地演出,还赴同安、龙海、安溪、南安、晋江等地演出。改革开放后,何厝业余芗剧团所演出的现代戏《阿巧招亲》《县老爷抬轿》获市戏曲调演的演出奖。1983年12月,何厝剧团排演的由本地作家孙天才创作的新编古装戏《香罗泪》到福州参加全省省农村业余剧团调演获得演出奖。

何厝芗剧团演出《香罗泪》剧照(引自《孙天才作品集》)

解放后,随着新式文体活动在五通涌现,泥金和霞边相继组建业余芗剧团,演出“义民除霸”等现代戏,轰动了半个禾山。演员们白天劳动,晚上排练,外出演出靠双脚走路。剧团义务演出,还要自带汽灯照明。虽然辛苦,大家还是乐呵呵的。

霞边芗剧团最多的时候有三四十人,他们白天上工,利用晚上、雨天学戏,请来市区的老师教《狸猫换太子》《花亭会》。自筹经费,四处割龙舌兰卖,用于整汽灯,租戏服。他们还排演现代戏《补缸》《半夜失牛记》,后者参加郊区汇演。

1952年,由在漳州市芗剧团工作的安兜人林安翠先生组建“丰收芗剧团”,安兜社和林后社村民充当演员,利用晚间及农闲进行排练,配合政府扫盲工作和宣传新婚姻法。由于缺乏经费,敲出国民党碉堡的钢筋卖钱,添置剧团服装设备。“丰收芗剧团”后改名“安兜芗剧团”。排演的剧目有《安安寻母》《二度梅》《知县斩按司》《血手印》《雪梅教子》等,很受群众欢迎。剧团除在本村及禾山各村演出外,还受邀到同安、灌口等地演出。这些演出属半义演,收入微薄。文革期间停演,20世纪80年代初,恰逢文艺百花齐放的春天,安兜社再次组织起一个业余芗剧团,但维持时间不到2年,就销声匿迹了。

莲坂业余剧团在解放前后就很出名,后来剧团停演。主要演员叶桂莲去了厦门市芗剧团,成为该团的主要演员,后来担任厦门市歌仔戏剧团副团长。1954年,叶桂莲参加华东首届戏剧观摩会演获得演员奖。其唱腔灌成唱片,广为流传。

除了以上这些,上世纪5、60年代,湖边、前埔、前村、埭头、岭下、高林等地的农民剧团也方兴未艾。

改革开放之后,禾山农民剧团重现繁荣。1995年,禾山镇集中各个大队歌仔戏剧团的优秀创作人才和表演人才,成立禾山镇歌仔戏剧团,在全市调演中多次取得创作奖、演出奖。歌仔戏说唱《禾山晨曲》获得全市创作、表演一等奖,小戏《巷头门》参加全省比赛,获二等奖。

这时候,禾山农民剧团以何厝、坂上、湖里、曾厝垵较为出名。

禾山农民剧团经历了解放前的零星存在,到上世纪五六十年代“百花齐放”的兴盛,却遭受文革冲击停止活动,到改革开放后恢复发展的几个阶段。进入市场经济年代,禾山农民剧团竞争不过龙海等地剧团而偃旗息鼓。前前后后半个多世纪,禾山剧团不仅丰富农村文化生活、还培养了许许多多农村文艺人才。除了莲坂叶桂莲,还有大家所熟悉和称赞的如殿前陈子敬、黄厝陈天福等等。

而如今,先前以芗剧(歌仔戏)、高甲戏为主的禾山农民剧团已经销声匿迹,只剩下尚忠艺辉木偶剧团一枝独秀。20多年来,剧团呈演了上千场的布袋木偶戏,奉献出数十种演出剧目,传播和弘扬了闽南传统文化的布袋木偶艺术。艺辉木偶剧团赶上好时光,被选上非物质文化遗产代表性项目。

尚忠艺辉木偶剧团舞台(黄爱辉 提供)

在老禾山,几年来还能偶尔在泥金、霞边、墩上看到自拉自唱的存在,那是当年农民剧团的余音未绝。《安安找母》、《三家福》、《桃花搭渡》等曾经为禾山老少所熟悉的唱段,如今还有谁能哼出几句?远去了的乡音社戏,再也听不到回响。

当年霞边剧团的老人还聚在一起自拉自唱(2012)

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复