陈天福是地地道道的禾山农民,他凭一把琴一支笔,会弹唱会编词会写大字而为大家所熟知,有人叫他“弹琴陈”有人亲切地叫他“陈的”,有人还直称他“陈仔天福”。不管大家怎么称呼他,他都迷着眼笑呵呵地应着。

陈天福老家在同安,出生于1917年,长得高高瘦瘦,那个时代的人注定有许多曲折的人生。年轻的时候,为逃避匪患,陈天福来到禾山谋生。逃过了匪患却没有逃过兵患,30年代,他被抓壮丁。新兵在归队途中哗变,陈天福就近避难,被一户中医药铺人家收留。他凭着勤快和灵光,还略识一些文字,赢得了主人的赏识,并成了快婿。因祸得福,似乎应证了他的名字“天福”。

陈天福回到禾山后住在黄厝社(今金林社区黄厝),他开过“益安药铺”、办过“复兴柴草店”,解放后又进了禾山防保院从事防疫工作,在年富力强的时候奋力地打拼,支撑了家庭,培养了众多的子女。可惜时运不济,天不降福,辜负了他的名字,时近天命又回到生产队做农民,种地、戽水、拉车。

陈天福有着传奇人物的诸多因素,曲折的身世,多舛的命运,生死的危机,变换的角色。

陈天福又始终拥有执着的信念,特立独行的性格,他乐观、爽直、豁达,又随意而安。世道给他磨难,他却回以善良;好运并不眷顾,他却热情奉献。曾经的颠簸,劳动的艰辛,生活的不易,让他从琴声里得到解脱安慰,自娱娱人到了痴迷的程度。

陈天福弹得一手好月琴。那是一把简单得不能再简单的琴,满月形的面在右手弹拨的位置已被手渍沾染,2根尼龙丝的弦,一粗一细,绷得紧紧。不管多么劳累,一有空闲,他总提着心爱的琴,找个有人的地方,和大家共享他的琴声。他迷着眼,埋头在自我弹唱的曲调中,如痴如醉,如怨如诉,动情处眼角不由地湿润,琴声似乎在述说着自己的心声。

陈天福弹的就是这种月琴

不仅弹琴,陈天福还富有戏剧天分,他会演戏,在芗剧中扮演老生的角色,最让人难于忘怀的是他扮演《三家福》里的苏义先生,一开口一投足,形神具备,苏义的正直义举、善良忠厚,简直是他自己的化身。陈天福还擅长编说唱词。在防保院从事防疫工作,他编了“血丝虫,是坏人,亲像地主剥削人”等唱词,下乡宣传,生动形象,广受欢迎;在大队的毛泽东思想宣传队,他编了“歌颂红太阳”,为群众喜闻乐见;在引水工程指挥部,他写了许许多多歌颂先进,鼓舞干劲的说唱曲,通过广播传遍整个工地。“某某人,不输成,大风大雨拢毋惊,板车一车sua 一车。”几十年过去了,他编的词还有人记得。

陈天福记忆力好,思维敏捷,在工地上和民工下棋娱乐,他一人可以对数人。在广播室,他看了广播稿,可以现场编词边弹琴边把好人好事在话筒前唱出来,现场“直播”出去。

陈天福手书黄氏宗祠对联

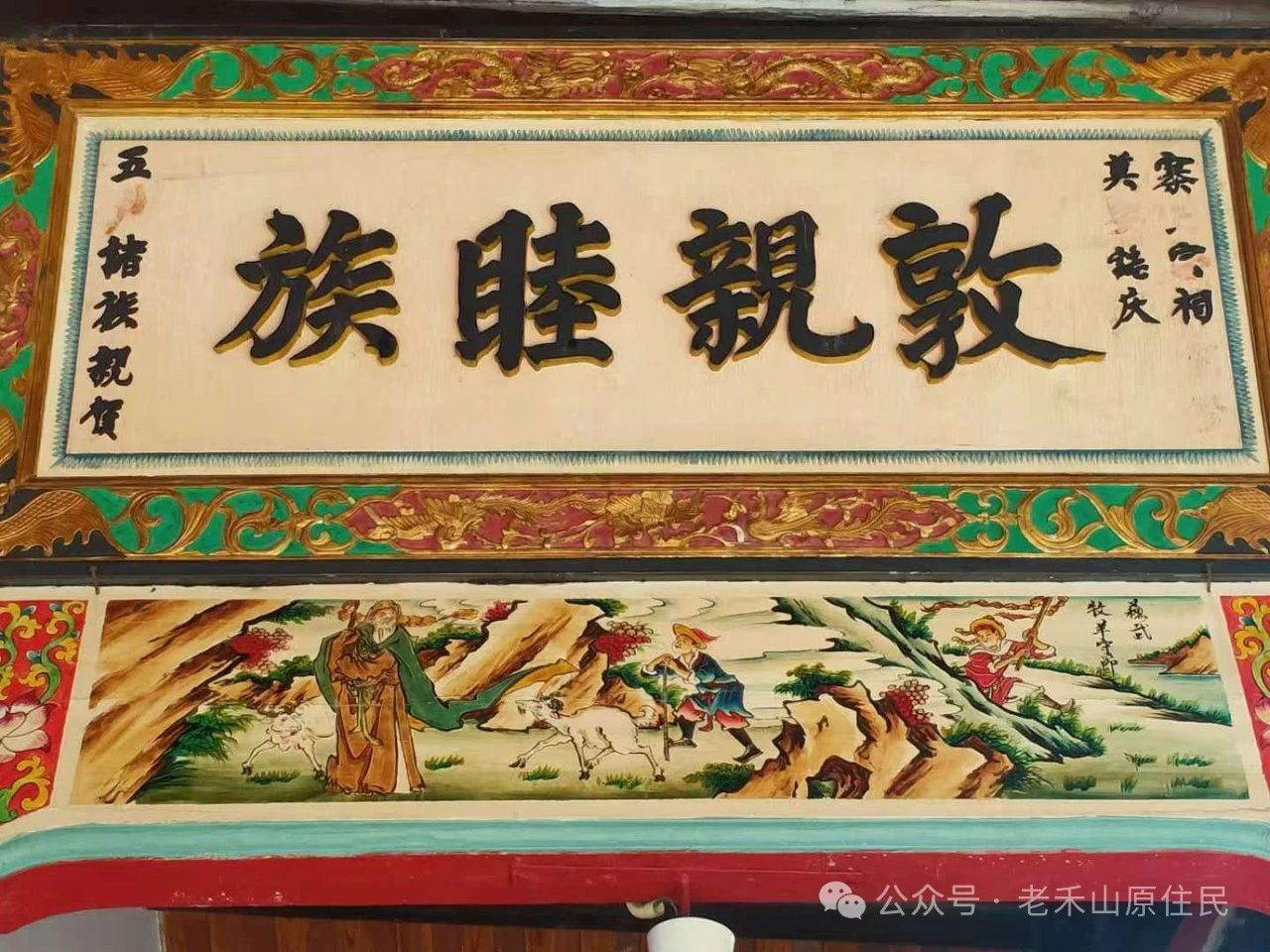

陈天福手书五户赠寨上陈氏宗祠贺匾(1992年)

陈天福年轻的时候临过字帖,写得一手好字,这在禾山的农民中非常难得。在村子里他总是热心地为人代写家书,不取分文,春节前为乡邻写春联,废寝忘食。他写的字,书法毕恭毕敬,中规中矩,苍劲有力,端正如人,浦园、昭塘、黄厝、乌石浦的祖厝、宫庙不少留下他的笔迹。如今,斯人已逝,再也听不到他那如歌如泣的月琴声,偶而看到陈天福工整苍劲的笔迹,他那高大清瘦的身躯,矍铄的神情,可亲的笑脸,好像伴着顿挫悠扬的琴声,穿越时空,从模糊到清晰,渐次浮现。

图/文 老禾山原住民黄国富

陈天福二三事

陈天福是厦门禾山高林黄厝社人。在厦门的“东势角”乃至整个禾山,上世纪50年代至90年代,说起陈天福,人人皆知,有口皆碑。他心地善良,乐于助人。更可贵的是他知书达理,性格乐观。弹得一手好月琴,自编自唱,是禾山仅有的一位草根文化艺人。人们称呼他“陈仔天福”。

我第一次遇见他是在上世纪60年代初。那时我才十二三岁,与我姐从同安回五通老家。前来接应的人因为车误点没能接上。我挑着一大担行李摇摇晃晃在路上艰难地颠着。我姐背着孩子帮不上忙。我们从江头下车走到后院埔时天已经大暗。正当我有气无力地在路旁歇着,身后来了一位中年人,说他要回高林黄厝是同路人,便接过我的担子。到了黄厝路口我本应接过担子,但他见我这般模样,还是坚持要送我们到家。到泥金家时连一口水都没喝就转身走了。后来我才知道他就是“陈仔天福”。因为他组建过芗剧团,并主演《三家福》当中的苏义先生,所以,有人也因此叫他“苏义先生”。后来,看他那身材高高瘦瘦的还真有点儒雅之气。我虽然没见过他演的《三家福》,但我相信他一定是所有扮演苏义先生角色中最好的一位。

上世纪80年代中期,农业学大寨,厦门从江东引水,禾山公社成立了“引水指挥部”。陈天福被调到指挥部负责宣传工作。他充分利用当时有线广播的条件,编写工地上的好人好事,较广播员学唱,他弹琴配乐,把整个工地的气氛搞得红红火火。春节期间工地休息几天,他都带着播音员从这个大队到那个大队利用有线广播拔芗剧送进千家万户,改善当时极为单调的文化生活。

80年代末,陈天福听说在禾山镇的三八联欢会上有一位妇女竟然能唱“歌仔调”。他如获至宝,找到她家,说要教她唱芗剧。谁知道他的一番热心都不能被人理解,而是被人拒之门外。

90年代初,我从集美文化馆调回禾山文化站工作。这时,陈天福年纪已经大了,但仍不忘初心。我协助他办了一个“文化室”,有录像、台球、图书等。当时许多人都利用文化室赚钱,可他却仍把社会效益摆在首位。春节期间组织灯谜等游艺活动还协助村委会搞篮球赛。文化室就在庙边上,他特地设立一个宣传专栏,宣传科普知识。其中有一期是“妈祖的来历”非常吸引人。前来庙里拜拜的信男信女恍然大悟,原来他们所信仰的神是这样来的。

也许是他演过“三家福”,苏义先生的品格牢牢扎根在他的脑中。他的一生以助人为乐,以社会为己任,为追求群众文化的真善美,到了如痴如醉的程度,为此付出毫不在惜,从不计较个人得失。当我回禾山文化站时把一次外出学习的机会让给他时,他“受宠若惊”,回来时见人就说“这辈子从事群众文化活动,值了。我到了上海、南京、苏杭,我值了!”

他去世时,我代表镇政府文化站给他送了花圈,寄托哀思。至今,我仍在后悔,我在文化站工作时为什么没有给他更多的机会和方便,让他更好地发挥对群众文化工作的满腔热情。

文:孙天才

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复