数据显示,本地海域海水盐分较高,适宜晒盐。

清代道光《厦门志》 津澳 载:“下尾火烧澳 有盐埕,今在此晒盐。”说明至迟在清代,本地就有盐场(埕)。该盐场位于埭辽湾,这片滩涂早在清代就围垦造地,形成的田地称义仓埭田。

食盐是一种必需品,有很大的盈利空间,国家承袭历史上对盐业专营的长期做法。禾山盐场一直延续到民国二年(1913年),民国《厦门市志》载:厦门盐务,清末为包商制度。民国成立,设局官办。由公家给价收买,禾山盐场全部铲除。

林后安兜一带有人贩运私盐被查获 (《江声报》1948.10.27)

上世纪70年代,前线公社组织人力在埭辽进行大规模的围海造地,称埭辽围垦,无奈所成的田地盐分较高,只好改做盐田晒盐,称埭辽盐场,属于公社办的集体企业。可以说,埭辽盐场是清代盐埕的延续。1994年,埭辽盐场才彻底停产。

规模较大的是钟宅盐场。

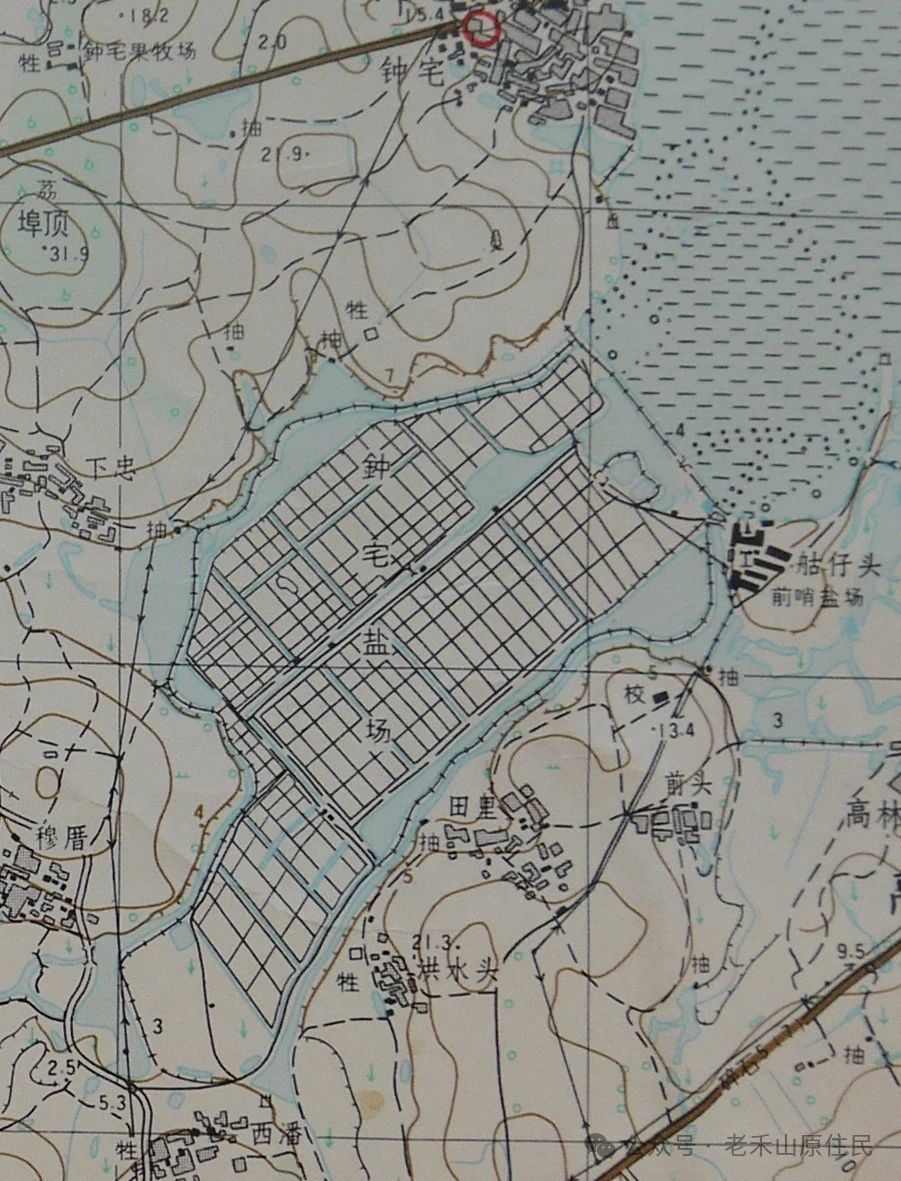

1958年5月,在当时“大跃进”的背景下,厦门市第二轻工业局组织力量在钟宅湾的内湾修筑大坝,围海造地。大坝从钟宅的沽仔头修到对岸的汤屿,同年国庆节,大坝完工。建成大坝长530米,高程9.5米,坝顶宽6米,两侧建有排洪、排淡、纳潮的长沟,并建相应的孔闸。把钟宅湾内的田里、洪水头、西潘、穆厝、下忠5个村落的沿海滩涂,围出的土地0.75平方千米(约1120亩),实际做成盐田面积5500公亩(约820亩),年产海盐5000吨。

和海浪搏斗中 钟宅盐场外堤堵口成功(《 厦门日报》1958.6.26)

钟宅盐场是化工原料基地(《厦门日报》1959.3.11)

越年,钟宅盐场的大坝在“8.23”特大台风中决口,后来在驻军的紧急支援下才得以修复。钟宅湾口朝向东北,在东北风中,喇叭形的海湾助长了海浪的威力。台风过后,又是9月天文大潮,大坝经不起海水冲击,出现险情。幸好又得到驻军的支援,连夜加高加宽了危险地段,才避免了崩坝。

抢修钟宅盐场大坝 (《厦门日报》1959.9.10)

钟宅盐场选址在钟宅湾的南半部即内湾,这里有从云顶岩、虎仔山等流下的溪流,湾底的部分并不适合做为盐田,所以盐场另辟有农田70亩,种植耐咸的糯米稻,所产粮食作为盐工口粮补贴。

钟宅盐场因建于钟宅湾而得名。“文革”中的1967年,改为“前哨盐场”,1980年10月才又复名钟宅盐场。

1975年地图上的钟宅盐场,周边5个村落历历在目

钟宅盐场的场部起先设在田里白楼,属厦门二轻局管辖。盐场和田里“工农联盟”,盖了工人宿舍、公共厕所、小花园,田里社在当年成为闻名全市的“卫生模范村”。

为了使生产出来的盐更少杂质,盐场在盐田铺设陶瓷片,这让周围的农民大开眼界。农民们更在意的是,能够通过关系让他们到盐场中铲除“盐疕”(混进杂泥的盐巴),那是用在番薯、甘蔗上很好的肥料。

《颂钟宅盐场》发表于《厦门日报》1959.3.11

1960年,钟宅盐场场部迁至汤屿办公,有干部职工300多人。二轻局又在汤屿建了一批仓库、厂房、办公室、食堂、机修车间等。70年代,钟宅盐场还接纳了部分来自莲坂、双涵的“知青”,算是到这里“上山下乡”。

1978年,禾山公社钟宅大队在钟宅盐场大坝外1.5公里处又进行围海造堤,从钟宅的港仔水库堤头建一条长1650米大坝,直抵对岸仑后、霞边之间的海岸,围出海地1.3平方千米(约1950亩),做出盐田800亩,称钟宅大队盐场,另有部分海水养殖场等。

照片中的右侧就是钟宅大队盐场(照片来源:钟宅社区)

三个盐场-禾山公社地名图1980

上世纪七八十年代间,五通大队在浦口与泥金之间筑堤围海造田。海堤修好后发现种不了水稻就改为晒盐,修了一些盐田也没多大经济效益,就搁在那里不了了之。

改革开放后,土地资源愈发宝贵,这些盐场先后消失在开发建设的热潮之中。从清代到现代,本地数百年的盐业生产历史最终画上了句号,所有的盐场往事都封存在岁月的深处

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复