最早进入厦门的基督教是美国归正教会。1842年2月24日,雅裨理牧师到了厦门,3月3日,由鼓浪屿渡厦门作第一次布道。其时厦门未设教堂,他只好在住宅或者露天演讲,并经常往禾山、同安等地布道。基督教的罗嘉雨牧师,在新街堂连任8年牧师,经常到郊外进行布道,先后协助建立湖边、江头、林后、前村等教会。1868年冬(咸丰七年),他往禾山、湖边布道时得病,医治无效,于1870年5月去世。(见高令印《厦门宗教》)可见,早在清末,基督教会就在厦门市郊禾山进行布道。《湖里区志》载:“清光绪年间,基督教漳泉大会厦门宣教区开始派人在江头传教。”

光绪二十六年(1900年)江头礼拜堂建成。这是禾山基督教堂最早的纪录。美国人毕腓力著的《在厦门50年:厦门传教史》载,上世纪初,“江头、桥头、曾厝垵有归正教会有联系的小礼拜堂。”

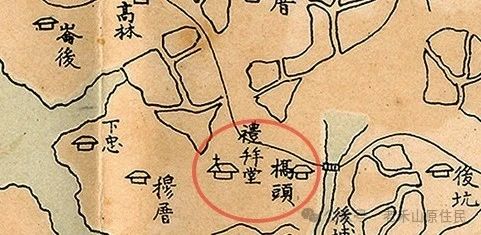

1898年日人手绘厦门岛地图(紫日提供 局部)就标有“桥头礼拜堂”并在建筑物上划出“十”字。如此说,该教堂建立时间比江头教堂还要早。

位于江头陈盏礼拜堂,为禾山第一座教堂,不久倾圮,成为废墟。1911年7月,江头礼拜堂迁建于江头街尾,1950年曾有修缮。礼拜堂沿街建有围墙,礼堂为三角形屋架,覆盖片瓦,大概仅有2间教室大小。礼拜堂的钟挂在边上一座2层小楼,小楼住着牧师夫妇和几家无房的信徒。教堂毁于1959年的特大台风。后来,江头居委会加于整修,充当集体企业车间。改革开放后,江头礼拜堂在原址得以重建。

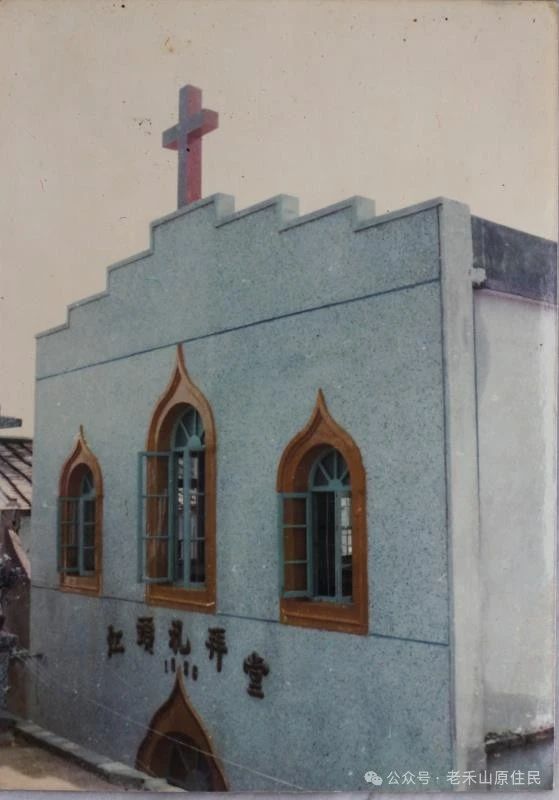

重建于1986年的江头礼拜堂(叶进忠提供)

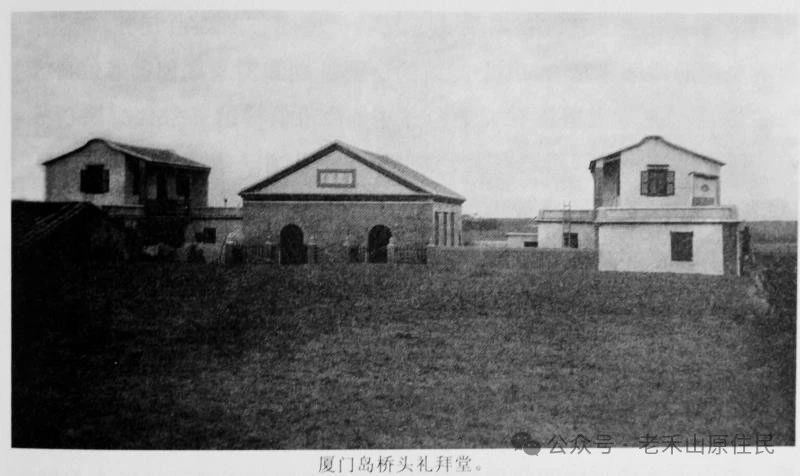

早时,金山脚下有著名的黄水桥,桥的东头上形成街市,称桥头街。1867年,传教士到达湖边传教,在桥头街租一店铺做礼拜。后来得到美国归正教部分捐款,在桥头街北高处建礼拜堂。礼拜堂有教堂、牧师楼、附楼宿舍,都是用粗厚的熟甓砌成,以白灰勾缝的外墙,围墙内栽种着龙眼、刺桐。在当时,桥头礼拜堂是禾山东部基督教徒聚会的场所。厦门沦陷期间,教堂部分被日机炸,宿舍被焚。解放后,桥头礼拜堂停止宗教活动,被当为公产,做过民兵队部。修建湖边水库的时候,指挥部就设在教堂。到了上世纪60年代,教堂牧师楼是后坑大队的卫生室。2003年修建仙岳路时,教堂才拆除。

1930年代的桥头礼拜堂(资料图)

早在1868年,禾山尚未有教堂之前,基督教新街支会的湖边堂会、江头堂会就联合成立“湖江堂会”,在禾山颇有影响(见《从湖江堂走向新区福音堂》)。而后,湖江堂会又增加林后堂会。

林后礼拜堂设立于1930年之前,是林后以及附近枋湖、坂上、县后、安兜的基督教友活动的场所。

林后教堂坐北朝南,大门尖顶拱形,高约7-8米,砖木结构,教堂内两大卧架横梁采用南洋进口木料,铁钉都无法钉进,面积约100多平方米,可供200人做礼拜。另有附属建筑100多平方米,供牧师、传道人员生活居住。还有水井一口。1958年停止宗教活动,以后改作生产队仓库,1968年生产队改作菇房种植蘑菇。1985年,因无人管理年久失修,最后坍塌,后来村民在原址建住宅楼。此地名还叫“礼拜堂”。

林后礼拜堂旧址建起了民居(2020)

“基督教寨上堂”是厦门一所历史悠久的教堂,以其优美的建筑和深厚的宗教氛围而闻名。

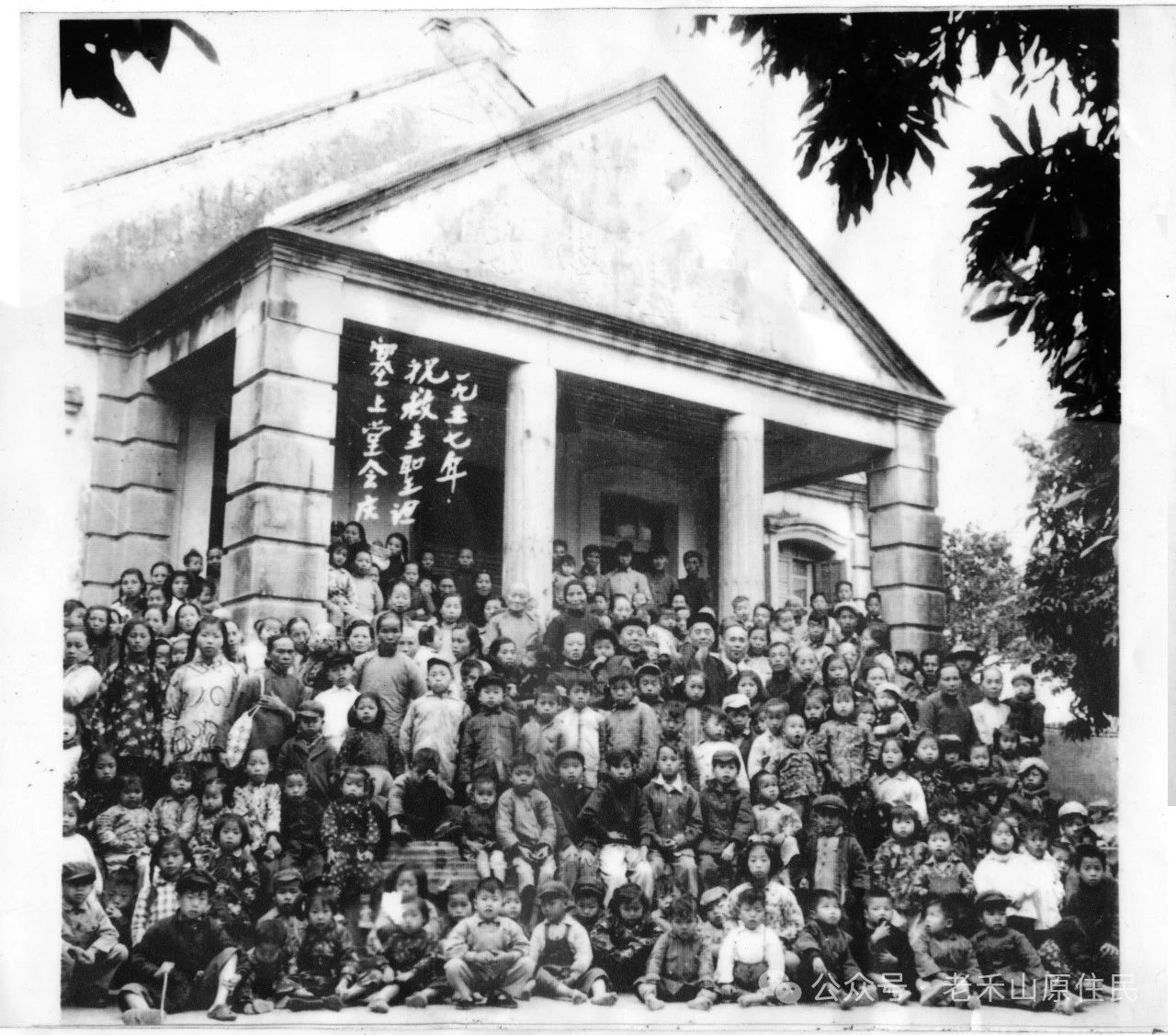

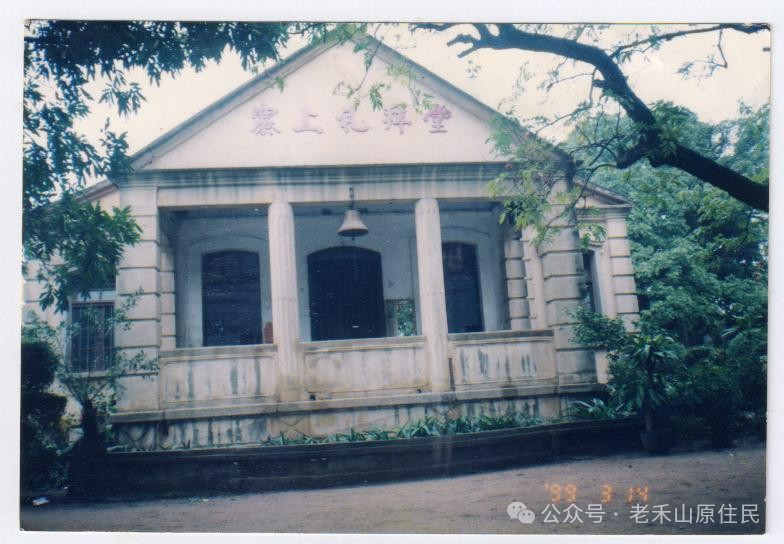

光绪二十四年(1898),来自于基督教厦门竹树堂的传道者在寨上租用民房,进行传道。1900年,开始在寨上设立聚会点。1918年,厦门竹树堂出资以及众教友捐款,开建寨上礼拜堂,2年后寨上礼拜堂落成,并建有一列平房。最初称为厦门竹树脚基督教会支会寨上礼拜堂,位于寨上东社。那里地势较高,礼拜堂那粗大的四方节立柱,简约的尖顶,还有弯拱的走廊,形成独特的标志,在寨上社低矮的红砖民居面前,特别显眼。2002年3月2日,寨上礼拜堂新堂落成,外观一改原本的模样,显得挺拔俊朗。

1920年寨上礼拜堂落成(寨上礼拜堂提供)

1957年圣诞节时的寨上礼拜堂(寨上礼拜堂提供)

1999年的寨上礼拜堂(寨上礼拜堂 提供)

寨上礼拜堂附设的一列平房(2008)

重建的寨上礼拜堂(2016.8)

1948年,基督教闽南大会为纪念中华第一圣堂建堂一百周年,在各区会统计中,本地有:湖江礼拜堂4所,会友86人。寨上礼拜堂1所,会友37人。其中的“湖江礼拜堂4所”,含江头礼拜堂、桥头礼拜堂、林后礼拜堂、前村礼拜堂。

前村礼拜堂位于前村社西侧,是一座设有钟楼的教堂,1936年2月建成并举行隆重的典礼。解放后,教堂停止活动。经受炮战、台风,以至颓圮。后来社人在该地建造房屋,“礼拜堂”的地名依然存在。

前村礼拜堂旧址建起了民居(2022.3)

改革开放后,宗教活动得以恢复。1984年,江头礼拜堂复会,1986年在原址翻建,高大的面墙上设计了圆拱形门窗,门窗的外沿水滴尖顶造型的框特别醒目,面墙上部是台阶式收成尖顶,最高初立着十字架。为配合江头街改造,江头礼拜堂拆除,所在位置如今是江头公园的一部分。江头礼拜堂重新择地于禾东路(后来的仙岳路)靠近浦园一侧,1994年4月奠基时即改名为“新区福音堂”。2年后。基督教福音堂落成,其外形在夜幕中如同诺亚方舟,很有特色。

江头“新区福音堂”(资料图片)

江头“新区福音堂”(资料图片)

夜晚的“江头福音堂”诺亚方舟的形象(资料图片)

1987年,旅菲华侨信徒钟武芳在家乡钟宅建造民居,将底层献给教会作为聚会点,其位置在钟宅社西侧的“车头”。此外,尚有设在南山路仙岳隧道口附近的基督教南山聚会点。

基督教钟宅堂(2019.1)

基督教南山聚会点(2023.10)

近年来,在湖里区金湫路新设立的“厦门东区教堂”,其建设进程有些周折,但已雏形乍现,不久将比肩于边上的宝龙一城,成为新的地标建筑。

厦门东区教堂已现雏形(2023.10)

鲜为人知的是,1926年,厦门基督教会所办的闽南神学院的前身“圣道专门学校”的校舍就设在崩坪尾,今湖滨北路的狐尾山下。将近100年前的事,从没见过踪迹或描述。

宗教信仰自由是宪法赋予公民的权力之一。单就教堂的建筑来看,体现了本地的文化多样性,更何况应该了解、尊重,从而和谐共处。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复