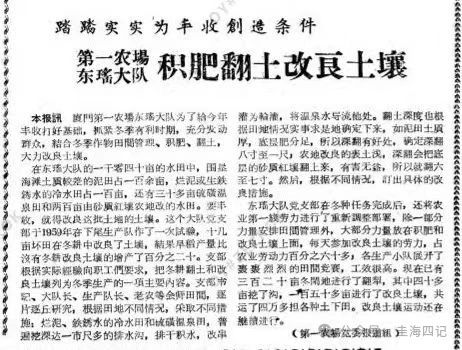

《厦门日报》1961年1月17日

踏踏实实为丰收创造条件-第一农场东瑶大队积肥翻土改良土壤

厦门第一农场东瑶大队为了给今年丰收打好基础,抓紧冬季有利时期,充分发动群众,结合冬季作物田间管理、积肥、翻土,大力改良土壤。

在东瑤大队的一千零四十亩的水田中,围垦海滩土质较差的泥田占一百余亩,烂泥或生铁锈水的冷水田占一百亩,还有三十多亩硫磺温泉田和两百亩由砂质红壤农地改的水田。要丰收,就得改良这批土地的土壤。这个大队党支部于1959年在下尾生产队作了一次试验,十几亩坏田在冬耕中改良了土壤,结果早稻产量比没有冬耕改良主壤的增产了百分之二十。支部根据实际经验向职工们要求,把冬耕翻土和改良土壤列为冬季生产的一项主要内容。支部书记、大队长、生产队长、老农等会师田间,逐片逐丘研究,根据用地不同情况,采取不同措施:烂泥、铁锈水的冷水田和硫磺温泉田,普遍挖深达一市尺多的排水沟,排干积水,改串灌为轮浚,将温泉水导流他处。翻土深度也根据田地情况实事求是地确定下来,如泥田土质厚,底层肥分足,所以深翻有好处,确定深翻八寸至一尺,农地改良的表土浅,深翻会把底层的砂质红壤翻上来,有害无益,所以就翻六至七寸。然后,根据不同情况,订出具体的改良措施。

东瑶大队党支部在冬种任务完成后,还将农业第一线劳力进行了重新调整部署,除一部分力量安排田间管理外,大部分力量放在积肥和改良士壤上面,每天参加改良土壤的劳力,占农业劳动力百分之六十多,名生产小队展开了轰轰烈烈的田间竞赛,工效很高。现在已有三百二十亩冬闲地进行了翻犁,其中四十多亩挖了沟,一有五十多亩进行了改良土壤,共运了四万多担各种土下田。改良土壤运动还在继续进行。

(第一农场党委报道组)

点评:

此条记录提到东瑶大队水田的组成结构,详细到具体数量和比例,对于识别东瑶旧时农田分配和围海状况有相当参考价值。

备注:此报道内容,由银同吕瑞哲读报截取提供。

本文内容由:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复