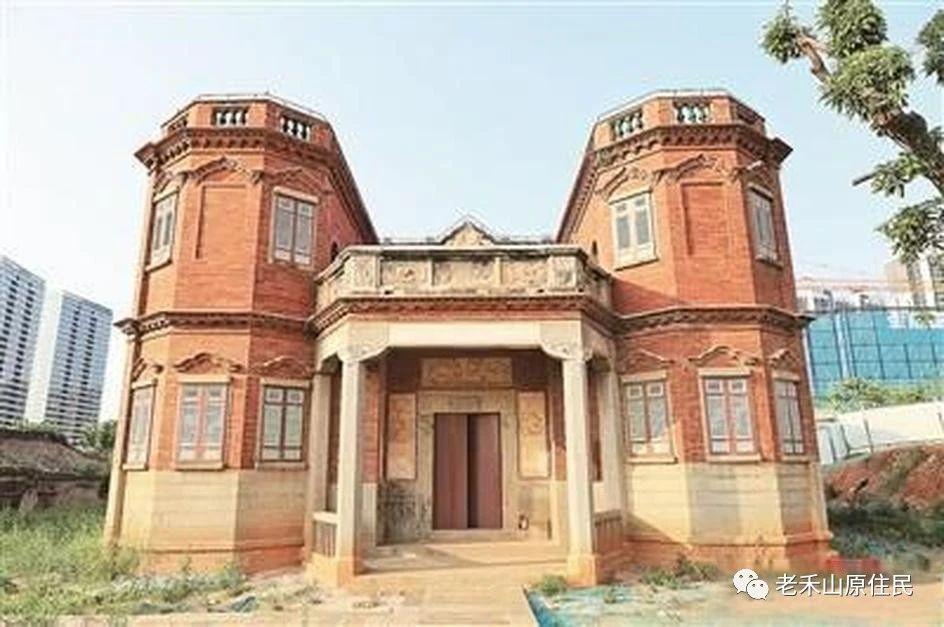

五通崙后(今写成“仑后”)社有一座“番仔楼”,窗台之上,清一色的红雁子砖砖清水砌到顶,不见一丝砖缝,精致而严谨。楼体通红,称红番仔楼。

这是一座在闽南传统的“四房四春脚”“前廊过水龙虎门”基础上叠盖而成二层楼房。楼的大门前的加盖了突出的门亭,上面的女儿墙有许多花鸟和动物的灰雕。左右“春脚”的前部做成了外凸三面的“突规”。这样的变化不仅避免了大片墙体的呆板,又显得相当气派。楼的屋盖是隆起的四面坡“庑殿顶”,显得相当大气。那素砖一字形屋脊,楼顶的绿色琉璃葫芦通透连杆,还有墙体上的石框铁栅立窗及窗楣,以及廊前的红砖立柱拱券,这一些“西洋因素”,使得整座楼愈发庄重。

仑后红番仔楼原貌(2008年4月)

红色的雁子砖立柱拱券,绿色的琉璃葫芦连杆,白色的压顶石

有趣的是一楼的正面左右各有3个立窗。到了二楼,当中的立窗却特地用红砖封了起来,只留下窗的轮廓。这可能是为了讲究门窗之对的避讳,但也使得楼的正面有了更多的变化。

红番仔楼的楼冠有泥塑花卉四柱,两旁塑双寿(鹤)双禄(鹿)吉祥图,中间尖突的主图是双狮护镜,绕有花瓣和祥云。

仑后红番仔楼楼冠

厅门两侧的照壁和门楣上方特别用不同图案的西洋瓷砖进行装饰,两旁饰绯红八角“八吉”纹样和深蓝六角龟寿纹样,形成绝妙的中西合璧。

厅门两侧的照壁和门楣上方用不同图案的西洋瓷砖装饰(2008.4)

一楼的中堂是红砖砌成的屏,正中瓷砖贴面,嵌成紫玫瑰花束连方图案。隶书对联“身坐南山观自治,面临北海睹和平”。显示楼主人那时的闲适和淡泊之情。

一楼屏风正中瓷砖贴面,隶书对联“身坐南山观自治,面临北海睹和平”

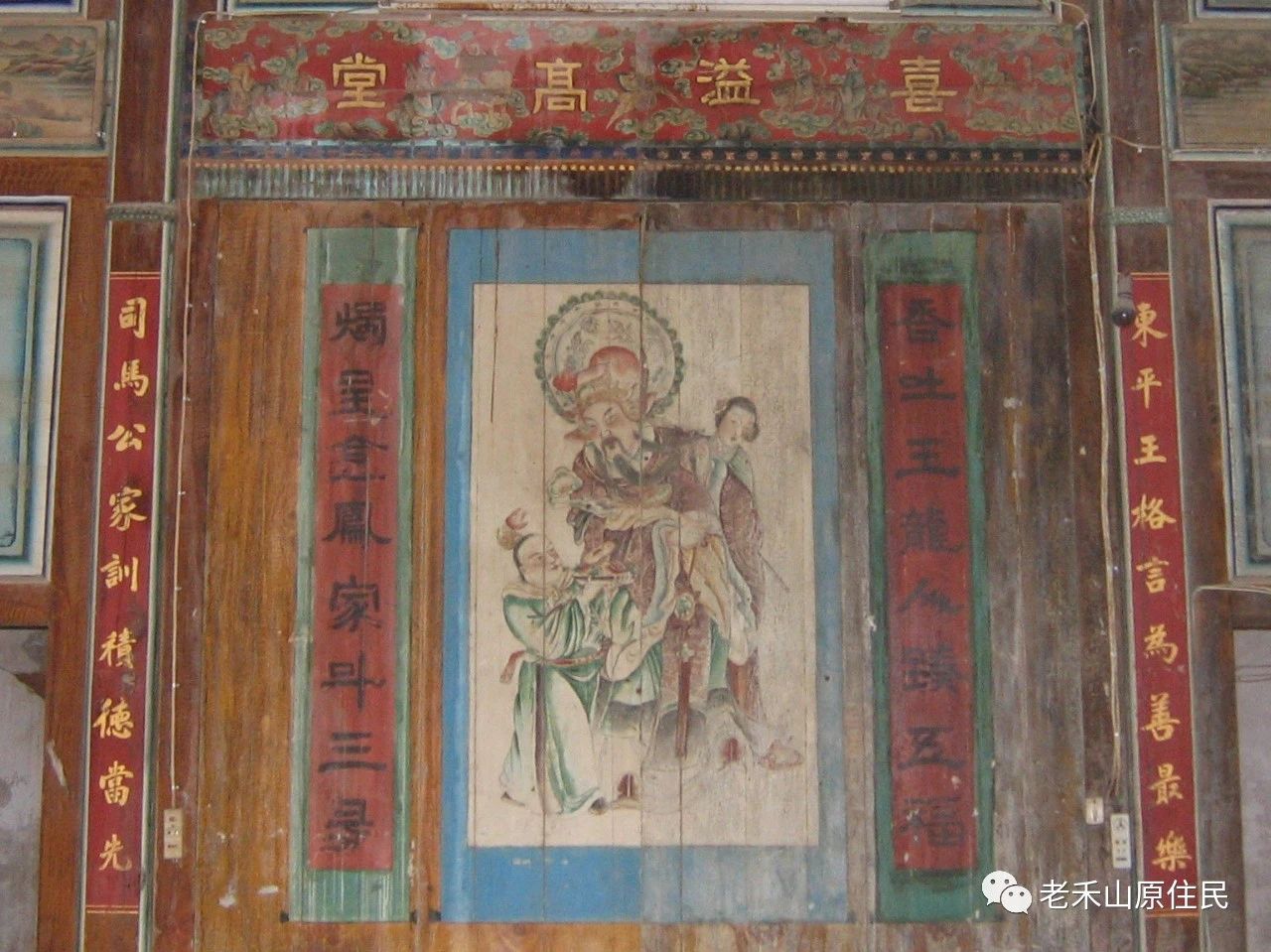

二楼中堂的木屏风上有大幅彩绘,画着手执如意,身着金冠红袍,长须凤眼的贵人,前有童子献灵芝,后有侍女持扇障。画面线条流畅,人物表情逼真,构成“如意献瑞”的吉祥隐喻。两边的楹联写着:“香吐玉龙人臻五福,烛呈金凤家叶三多”。寄托着楼主人对家道兴旺,平安富贵的美好企盼。屏风上还有一幅金粉字的楷书联:“东平王格言为善最乐,司马公家训积德当先”。细观此联,与穆厝48号红楼的如出一辙,甚至字体也似乎出自同一人之手,都是用东平王和司马公两个著名的典故训诫和鞭策后人。可见当时乡绅建造房屋时所要表达的文化内涵和传递给子孙的精神信息,竟然是如此相同!

装饰精美的二楼中堂屏风

两边的楹联“香吐玉龙人臻五福,烛呈金凤家叶三多”

“东平王格言为善最乐,司马公家训积德当先”

红番仔楼建于1931年间,建造者王氏兄弟是地道的仑后社人。大哥王清仕稍长随族人出洋经商,辗转于菲律宾群岛。后来,他经营布匹,贩运到岛上交通不便的社区,获利颇丰,遂成白手起家的富贾。他每每回乡总忘不了给邻里送米送油,派发红包,以表示不忘乡梓、答谢乡亲的情意。事业有成之后,王氏兄弟在家乡购得数块旱地,请人设计并建造了围墙里有花园水井,前后有大片果林的红砖楼。

仑后红番仔楼侧面

仑后红番仔楼外立面装饰细部

灯梁和中脊橼上精美的彩绘

红番仔楼落成后,王清仕亲自种下桃、梨、荔枝,还有从南洋带回的杨桃、芒果,又在楼前楼后遍植数十棵龙眼。盛夏时树荫浓密清凉,果实丰盈累累。“去红番仔楼摘龙眼”是村子里许多上年纪的老人至今还津津乐道的童年往事。

红砖楼落成之后,王清祥在这里操持完儿子的婚事,便携一家大小“过番”去了。后来,太平洋战争爆发,日寇占领南洋诸岛,王清仕因为加入美国国籍,备受牵连,被日寇囚禁并连遭毒打,不久便英年早逝,屈死于囚牢之中。

1938年,日寇侵略厦门,“红番仔楼”默默承受着侵略者的蹂躏。刺刀铁蹄之下,楼主人原先的积蓄和珍藏不能幸免,被敌人洗劫一空。临解放,国民党军据守村子边的海岸,以修工事和烤火为名,把搂外围的木头门窗悉数拆光。解放后,人民解放军进驻红楼,围墙门楣上依稀可见的“迎接亲人”4个大字,还透着当年的喜悦。

围墙门楣上依稀可见的“迎接亲人”4个大字透着当年的喜悦

2013年,红番仔楼有幸成为湖里区不可移动文物,受到保护。后来,仑后社整村拆除,唯独留下了它。为了给将来的建设挪出位置,也为了日后的民俗文化园聚集人气,2021年,年满90岁的仑后红番仔楼(时称王清祥楼)采用整体平移的方式,从仑后移到了坂美,成为全省文物整体平移的成功案例。

红番仔楼从仑后平移到了坂美(资料图片 2021年)

红番仔楼从仑后平移到了坂美(资料图片 2021年)

如今,面对五缘湾边上越盖越近的楼群那些伟岸的身躯,“红番仔楼”一点也不会感到卑微。数十年来它和散落在这片土地上许多“番仔楼”一起,以特有的庄严和雍容诉说着许许多多或荣光或磨难的往事,见证那一代华侨艰辛的奋斗和造福家乡造福后人的拳拳之心。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复