「第108记」

海沧打手考

遍观中国古代历史,真正能称得上“帝国水军”称号者,大概只有“大明水师”一个。清末洋务运动后,尽管清朝也参照西方制度设置了北洋水师、福建水师和南洋水师,但是在战绩上却乏善可陈,甚至还演绎了一段充满屈辱和落魄的闹剧。

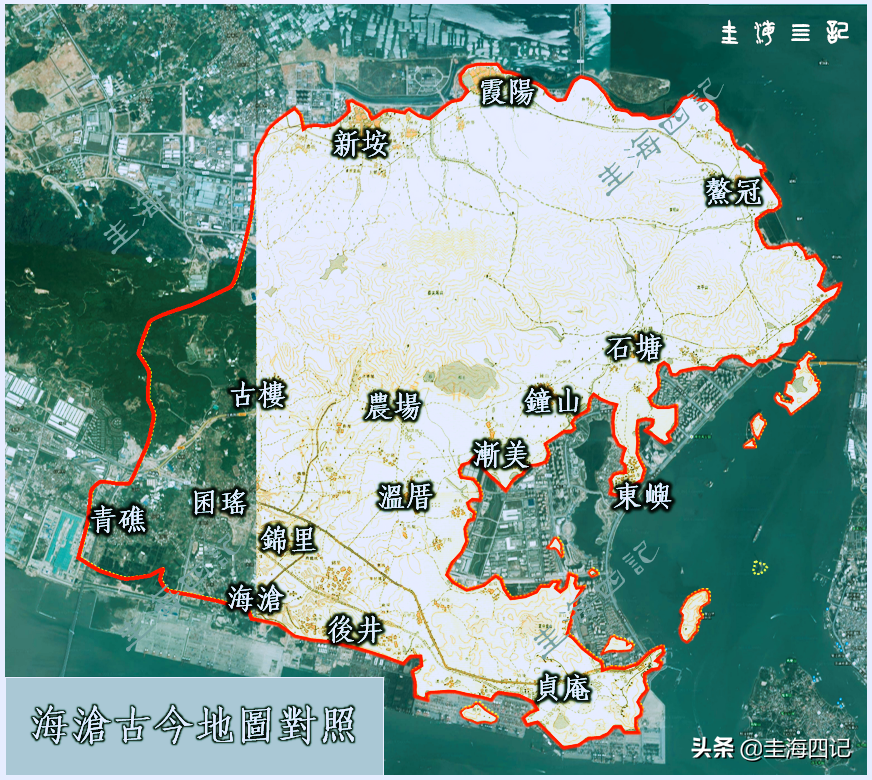

从古到今从未与海分离的海沧

从古到今从未与海分离的海沧

与之形成鲜明对比的是大明水师,从朱元璋时代的巢湖水师开始,到郑和宝船,戚继光的戚家军,抗倭援朝的海军,再到郑成功的郑氏海军,无不是当时世界上最具战斗力和影响力的水上军队。

几乎横贯整个明朝,包括船舶制造、航海技术、海上贸易、火炮技术等与海洋有关的一切活动,福建人都引领了明朝的潮流,可以说,执明朝水军牛耳者非福建莫属。而除了软、硬件外,承担水军主角的水兵,同样有福建人活跃的身影,其中闽南人占有不可或缺的一席之地,甚至还是全国各水军,特别是海军的中坚力量,时称“海沧打手”、“海沧兵”或“海沧水兵”,诚如其名,他们便是来自以漳州龙溪县海沧(今厦门海沧)为中心的九龙江出海口两岸,即后来隆庆开关的海澄月港沿海之民。

海沧兵盛于明正德、嘉靖年间,隆庆以后随着海澄县的建立及月港商贸的繁荣而渐渐消失,这与当地百姓经商致富而弃伍从文有直接的联系。

月港航标晏海楼

月港航标晏海楼

一、大明“水兵”的温床

从五代开始,以泉州为中心的闽南地区,在闽王团结疍民、招揽外番双重政策的鼓励下,开始从陆地走向海洋。闽南人的海洋意识和海上活动经营能力也因此不断深化和提高,渐渐地,闽南沿海甚至山区的百姓也掌握了熟练的驾驭海洋和利用海洋的本事。

从明代执行海禁开始,闽南人并没有立即掐断其海洋习性和营生,仍延续着海洋的一切活动,只是他们再也没办法光明正大的参与其中,只能以隐秘的方式铤而走险。正是在这样的背景下,闽南沿海人逐渐养成了轻生、好斗的性格,特别是泉州晋江的安平,漳州龙溪的海沧和月港,漳州诏安的梅岭等地,更是以其港湾深浅不一、港叉繁多而成了走私通番的大本营。

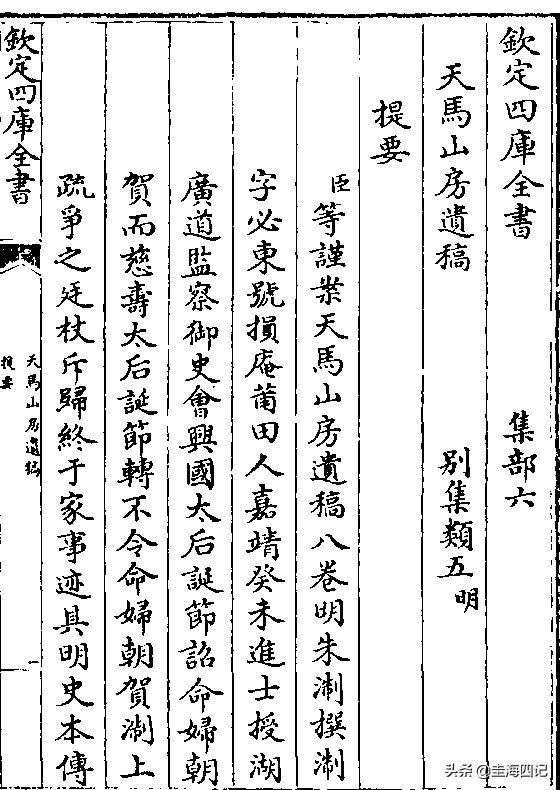

朱淛著《天马山遗稿》

海沧之所以成为海洋活动的“重灾区”,大部分人的解读与朱淛在《海沧社学记》中的描述雷同,“海沧,清漳澳区也,岛屿鲸鲵,劻勷弗靖…僻左髦士得游于郡邑之学者无几人,科目久荒,弦诵绝响,童孺之所见闻无非风帆浪楫、跳踯陆梁、震撼击撞之事,其俗尚武骁悍狞犷,喜乱好争骜。”

也就是说,海沧所在三面环海的地理环境以及淳朴尚武的民风,练成了海沧人从明初以来善驾舟、习水性、好争斗的技能和性格,因而成了大明征募水兵源源不断的人才库。

二、海沧打手的崭露头角

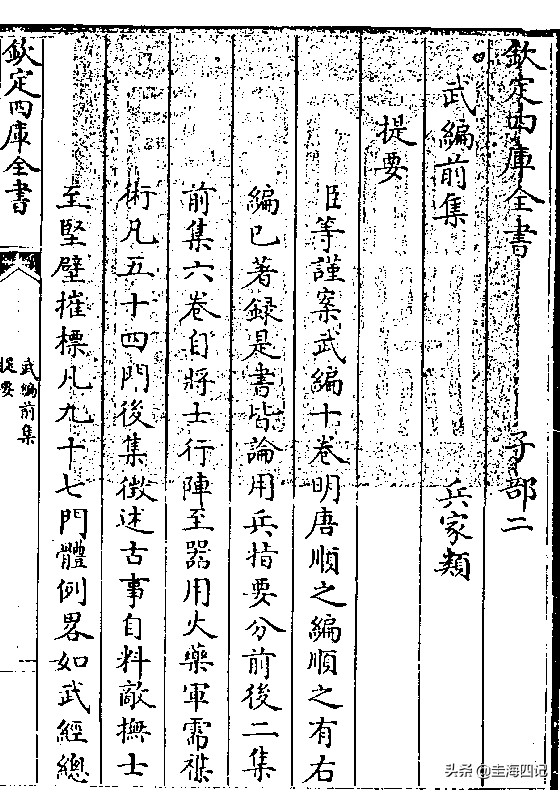

唐顺之在明嘉靖中期编著的《武编》中,罗列了当时大明王朝最犀利的所有地方兵种,其中福建的部分有客家人组成的上杭赖家兵和闽南人组成的漳州海沧兵,他们与广西狼兵、少林僧兵、广东藤甲军、青州长枪手、北直隶长箭手等并列为大明帝国的制胜秘密武器。

武编

此时,戚家军还未成型,漳州海沧兵这支以海沧人为主体的水陆两栖部队成为当时明王朝最重要的水上力量,而他们在历史上第一次崭露头角则要追溯至王阳明坐镇江西之时。

明正德初年,闽、粤、赣三省交界爆发大规模农民起义,朝廷委派王阳明前往镇压,他在部署三省兵防时,已经见识到海沧兵的威力。在《案行广东、福建领兵官进剿事宜》中,王阳明大加肯定福建的兵力部署,“照得福建军务,整缉既久,兼有海沧、演城、政和诸处打手,足可济事。”

事后,宁王朱宸濠又在江西发动叛乱,王阳明根据探报,认为逆党在向南昌移动的过程中,必然没办法攻下防守紧实的南昌,只能退守九江,届时可能要与之在鄱阳湖和长江发生水战,于是他赶紧发出《预备水战牌》向福建求借海沧水兵助力,“为此牌仰福建布政司即行选募海沧打手一万名,动支府库,不拘何项银两从厚,给与衣装、行粮,各备锋利器械,就仰左布政使席书、兵备佥事周期雍自行统领”。

王阳明《王文成全书》

至朱宸濠被擒时,王阳明为感谢福建官兵的多方及时协助,特撰文《犒赏福建官军》提报奖赏,从中我们发现时任福建按察司整饬兵备兼管分巡漳南道佥事的周期雍在调兵遣将时仍以前文述说的两支福建劲旅为主,“起取上杭等处军兵五千余名,分委指挥刘钦、知县刑暄,及起取漳州府海沧打手三千余名,行委通判李一宁等管领”。

之所以王阳明会青睐福建官军,除了其强大的战斗力外,还在于他们的行动力,“福建漳南相距江西省城约计程途有一千七八百里之遥,该道乃能不满旬月调集官军快八千名之众,首先各省而至,足见本官勇略多谋,忠义之诚,足以感激人心敏捷之才,足以综理庶务,故一呼而集兼程赴难。除另行旌奖外,及照调来官兵冲冒炎暑远赴国难,忠义既有可嘉,劳苦尤为可悯,合加犒赏以励将来”。

三、声名远扬,中途懈怠

随着闽西、赣南战事和缓,大明王朝在嘉靖年以后的战略防线开始向东南沿海转移,海沧地方既然能以百姓勇敢好斗、擅长水性而成为帝国的水兵之选,同样也可以因为民风彪悍而频生海盗,以致地方不靖。

海沧形势图

“嘉靖九年,都御史胡琏以奸民多䦨出通番者,请置安边馆于海沧,委通判一员驻理”,同时也在漳州设置巡海道副使,以加强闽南沿海的海防力量。但可惜的是,虽然上层在策略上增加了海沧周边的海防,但实际上却没能抑制当地的通番行为,反之,因海沧通番人本身与“海沧兵”有着难以说清的裙带关系,他们很快地将安边馆发展成他们通番的保护伞,以至于以海沧为中心的漳泉附近县,如泉州的同安,南安晋江交界的安平,以及漳州的漳浦、龙溪等地,成为明朝通番的中心和重灾区。

“(嘉靖)二十五年,都御史朱纨用副使柯乔议,欲以海沧、月港等澳耆民充捕盗备倭”,朱纨的这一举动,如果放在正德至嘉靖初年,本是一项非常正确的举措,因为那时的“漳州海沧兵”仍是明帝国最强的水兵,以之作为捕盗军队再合适不过了。而且就在不久前的嘉靖庚子(十九年)年,“安南有逆臣之变,命三省兵讨之,议就闽募水战士,羽书夜驰,当道檄漳州别驾周公南募海沧兵,时公辍安边还郡已久,闻檄投袂去。既至馆,所部豪杰感公恩信,不数日得胜兵千余人”。且时任广西钦州知州、福建同安进士林希元在《走报夷情请急处兵以讨安南疏》中也阐述了当时的通识,“海上之兵,则福建漳泉为上,广东东莞南头次之”,这也是朱纨和柯乔意欲就近用海沧兵的原因,自在情理之中。

然而,都指挥黎秀却提出异议,他立即向巡按御史金豪打小报告到:“日本倭夷,先年内犯,朝廷屡下备倭之诏,及委重臣以督海防,是以海洋又安。今承平日久,军民趋利忘害,而各处轻生之徒攘臂向前,私通贸易,向尝缉絶,今复启衅,若不预行究,治恐祸患日深,卒难禁制也”,之后又继续上告:“近署安边馆,乃益知奸民曲折,其船皆造于外岛,泊于外澳,或开驾以通番,或转售于贼党,而嵩屿、长屿、渐尾、海沧、石码、许林、白石等澳在在皆贼之渊薮也,不亟穷治,恐益滋蔓”。

海沧地图

黎秀反对使用海沧兵作为捕盗官军的原因是,海沧附近百姓近来频繁通倭,已经导致整个闽南地区乌烟瘴气,百姓只知通番谋利,不知倭寇对中国的危害,如果还继续用这些人充当官军,那么可能会导致通倭行径从民间走向官民合作,如此,则无法断绝通倭反而助其形成规模,有百害而无一利。

尽管黎秀积极走动吆喝,但并无人愿意听他半句,最终朱纨还是征召月港、海沧百姓,而黎秀却被弹劾免官。直到嘉靖末年,“倭患大炽,沿海数千里生灵靡不荼毒,人始服黎逺览而惜其寃”。

海沧兵消失的原因之一是科教的兴起于奏效

海沧兵消失的原因之一是科教的兴起于奏效

其实,黎秀之所以有这番举动,并非空穴来风。海沧人从明初开始,并未中断通番的行动,只是那时的海沧人以赚取微薄的利润确保家中妻儿温饱,并未生出太多的故事。但自从嘉靖二十三年开始,因漳州海舶被海风吹至日本,意外获得丰厚的贸易利润,从此漳泉百姓趋之若鹜地走私日本,从而使得闽南地区趋利之心大涨,诚如黎秀所言。这段经历,在《钦定续文献通考》卷二十六中也有记载,“日本原无商舶,乃西洋原贡诸夷载货舶广东之私澳,官税而贸易之,既而欲避抽税省陆运,福人导之改泊海沧、月港,浙人又导之改泊双屿”。

四、重振旗鼓,响彻海疆

尽管海沧兵在嘉靖中后期因海沧百姓通番的频繁化、恶劣化而备受微词,但其作为大明最强水兵的地位却依然巩固,仍然吸引了诸多地方的青睐,这自然有整体策略的考量。

“岛夷之入寇也,月港、海沧之民啸聚而附焉,而诸峒不逞之徒又角起而为之翼,是与闽为敌者半闽人也”,郑开阳另于《福建守御论》中认为,“御贼之道曰守、曰攻、曰抚治。直以守治,浙以攻,皆因地度势而为之也,若治福之法贵于抚而已矣”。

海沧湾,紫日拍摄

海沧湾,紫日拍摄

福建海岸线的曲折度为中国沿海诸省之最,如果要治理福建沿海的寇乱,以征剿的方式所费官军数量和时间是不可估量的,因此郑开阳认为招抚是最佳之选。“漳之诏安有梅岭,龙溪海沧、月港,泉之晋江有安平,福宁有桐山,各海澚僻远,贼之窝向、船主、喇哈、火头、舵公皆出焉”,要根治福建沿海寇乱问题,便是完成以上地方的招抚,而招抚之后,可以将这些擅长驾船的人员转为明军所用,达到弱化敌人,强化自己的目的。

这种指导思想,后来被“俞龙戚虎傅蛟龙”贯彻执行了。

戚继光在抗倭中,对水军的建设曾提出这样的假设,“水兵人技皆次于陆兵,设使将水兵敎练遴选亦如陆兵,而后登之舟中,则比陆战加一舟险,其功倍于陆兵必矣,司寄者何惮而不为哉”,只是他起兵所赖的义乌兵并不能实现这个愿望。但俞大猷却做到了,俞大猷云,“错以步战,乃中国之长技,今钩刀虎叉二手随时教阅充用,惟藤牌手出在福建漳州府龙溪县,土名海沧、许林、嵩屿、长屿、赤石、玷尾、月港、澳头、沙坂等地方”,这支建立在海沧水兵基础上的陆兵能力之全面,绝对满足戚继光的设想,“此兵可以御北虏,而吾广产藤宜依其制以代挨牌,若征海冦俟其登陆用之”。

海沧兵的来源之一,东屿已经拆迁

海沧兵的来源之一,东屿已经拆迁

可见,到了嘉靖末年,海沧兵已经发展到水陆两用的高度,而其军饷也基本有了定额,“每名月给工食银一两五钱,行粮四斗五升,俱自家起行之月为始,又每名另给衣装器械养妻子共银二十两,若至军病死给棺木银六两,阵亡给埋葬银一十二两”。

由此可知,装备了广东藤甲后的海沧兵已经成为抗倭官军的一个王牌,一定在抗倭过程发挥过不朽的功绩,而这些海沧兵唯一留给我们的一点念想,大概就是他们在海沧时设置的诸多石寨、土楼和土堡,以及嘉靖倭乱结束后,大量涌现的海沧籍武举人和武进士。

五、海沧兵与“海沧船”的设想

有人,是不是应该有船,毕竟海沧兵的真正优势在于水,而水又以海为最险,海沧兵与战船又该如何结合呢?

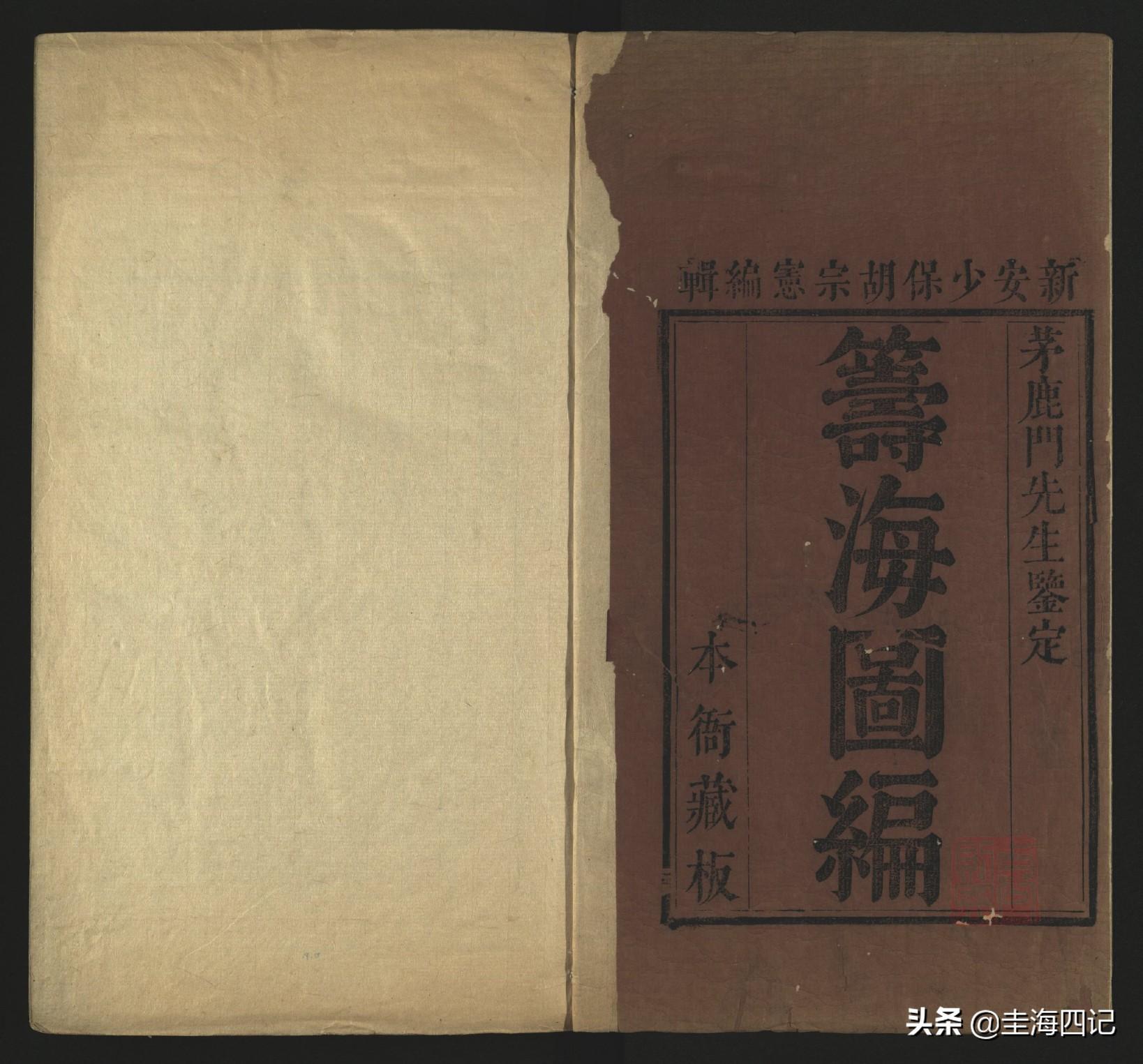

筹海图编

筹海图编

戚继光在《筹海图编》中,将海上船只分成三大类,一为福船,二为海沧船,三为苍船。福船髙大如城,驱动全靠风力,势如破竹,但进入较浅海湾则毫无用处,于是海沧船派上用场。海沧船比福船稍小,除了风力可驱动外,也可以依靠人力行驶,二者主要靠碾压倭寇小船达到制胜的目的,但为了割下敌人首级,则需要苍船这样机动力强、完全依仗人力掌舵和驱动的小船,而与倭寇直接海上短刀香向则只能依赖水兵的战斗力了。

福船

福船

依此观之,海沧藤牌手所被看重的便是在苍船上的战斗力,但因海沧兵向以习水性和航船技巧高超闻名,因此福船和海沧船的驾驭和火炮发射等关键位置也基本以海沧兵为主。

这里就有一个疑问,戚继光所描述的海沧船来自哪里呢?会不会同海沧兵一样来自海沧呢?这个并无史书典籍明确记载,海沧从宋代以来便是漳州最主要的海防要寨,早在南宋时期,漳守李勋便在海沧设置宁海寨,淳佑九年漳州守章大任造巨雕、巨鳌二船,可见海沧地区是有营造大船的基础的。

而同时,嘉靖二十三年以后,海沧一带百姓在外贸上与佛郎机建立了紧密的联系,他们从中掌握了佛郎机炮的使用和制造技巧,这些最终都被应用到福船、海沧船之上,甚至呢,海沧兵以及他们所掌控的海上战船的一切技能,都可能被海沧青礁人颜思齐带往台湾,并通过政权转移,由郑芝龙传于郑成功,从而促使了明朝末年,一支东南沿海最强大的郑氏海军的诞生。

海沧船

海沧船

戚继光在《纪效新书》还详列了海沧船的固定配置,“大佛狼机四座,碗口铳三个,鸟嘴铳六把,喷筒五十个,烟罐八十个,火炮十个,火砖五十块,火箭二百枝,粗火药二百斤,鸟铳火药六十斤,药弩六张,弩箭一百枝,弩药一瓶,大小铅弹二百斤,钩镰六把,砍刀六把,过船钉鎗十根,标鎗八十枝,藤牌十二面,宁波弓二张,铁箭二百枝,灰罐五十个,大旗一面,大篷一扇,小篷一扇,大橹二根,舵二门,椗三门,挽篙十根,大索四根,小索四根,缭后手索二根,扳舵索一根,椗四根,绞椗索四根,铁锅二口,水桶二担,花碗五十个,铁锹二把,铁锯二把,幷号带每根长十五丈,每根长二十丈,幷灶盖铁钻二把,铁斧二把,薄刀一把,铁凿二把,更皷一面,小皷二面,铜锣一面,五方旗五面,灯笼四盏,木梆铁铎一副,备用大小松杉木五株,火绳三十六根,绳五根,铁蒺藜八百个,捕盗自备用钉三十斤,油四十斤,麻四十斤灰二担,各兵自备用篾盔一顶,腰刀一把,随身钉鎗一根重五斤。”

如此零零种种的新式武器,不是每一个地方的水兵都能轻易掌握的,因此我们可以推断,这些操作者,很大一部分便来自明军招抚的海沧,即俗称的海沧兵。当然,所谓的海沧兵,定然不会只是海沧,应是以海沧为中心,分布在九龙江口周遭的沿海百姓,否则以海沧弹丸之地,如何如承受的了大明帝国接二连三的征兵和招抚。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复