金山街道金林社区的莲山头社,是莲花山东麓的一个小小的山村,却有一座大大的番仔楼。此楼外墙通体使用红色雁子砖清水砌成,人们称“红番仔楼”、“红楼”。

莲山头红楼“双桂堂”(2014)

莲山头红楼“双桂堂”(2023)

楼的建造者是旅居马来亚(今马来西亚)的华侨林勇。林姓是福建大姓,唐代,莆田林披有九个儿子,后来都做了州刺史(州牧),世称“九牧林家”,其后裔林默娘是妈祖的原型。林披成为“九牧林”开派始祖。林披的次子林藻于唐贞元七年(791)应试《珠还合浦赋》,辞彩过人,进士及第,是福建举进士第二人。林藻与其胞弟林蕴都以善书闻名,成为唐贞元时期著名名书法家和文学家。兄弟二人都以书文著世,世称为“双桂”。因而此派林氏祠堂常用“双桂家声远”为联,族谱的谱头也都会有“双桂流芳”的字样。林姓族人以先祖的高光为荣,红楼中醒目之处有“双桂遗芳”的匾额,故称此楼为“双桂堂”。

门额上的“双桂遗芳”匾

清光绪年间,从这个小山村远渡南洋马六甲的林勇,通过种植、经销橡胶,成为一方巨富,在海外辛劳半生后回到祖地建造了这座宏大的红砖洋楼。

这是是一座面南,外墙清一色雁只砖的二层楼房,通红鲜艳。在楼顶用雁只砖叠涩出6层出挑的滴水檐。屋顶是四面倒水,边为平顶,围白石压绿琉璃葫芦柱连杆。

楼顶用雁只砖叠涩出6层出挑的滴水檐

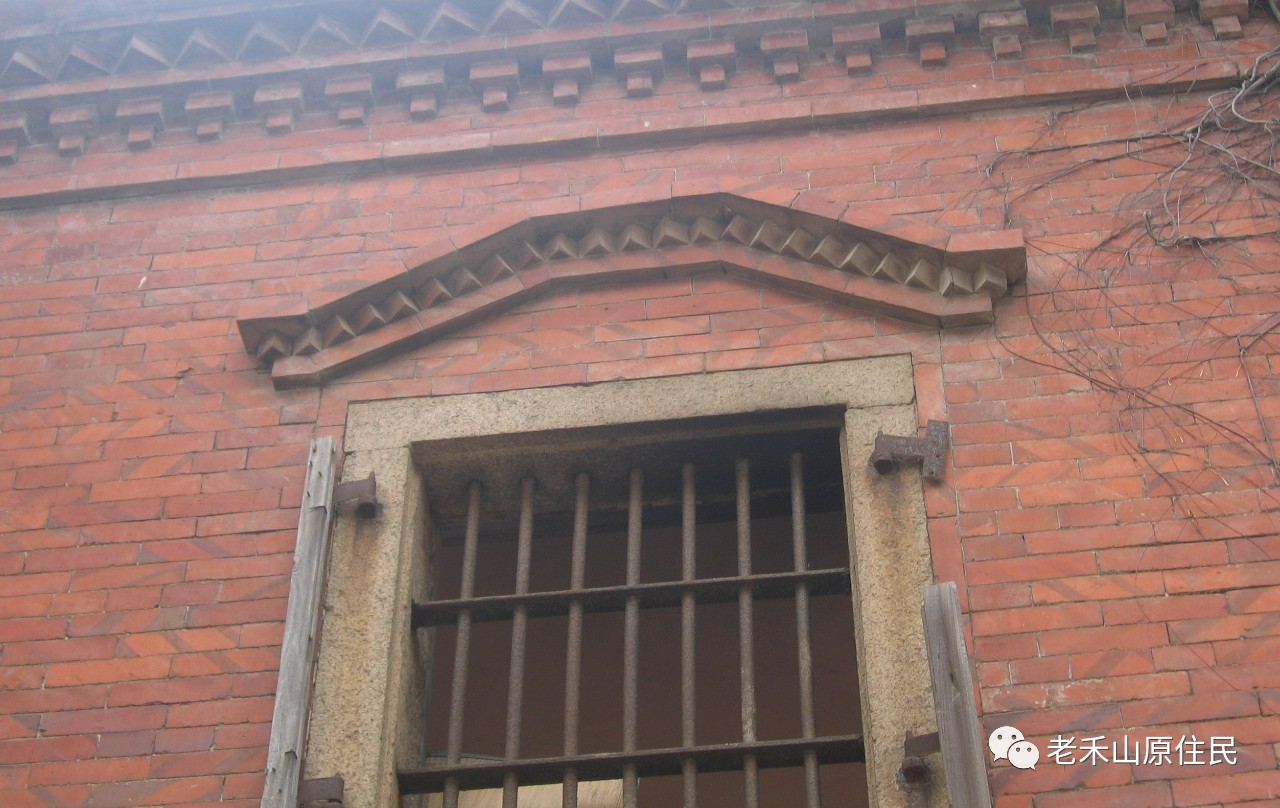

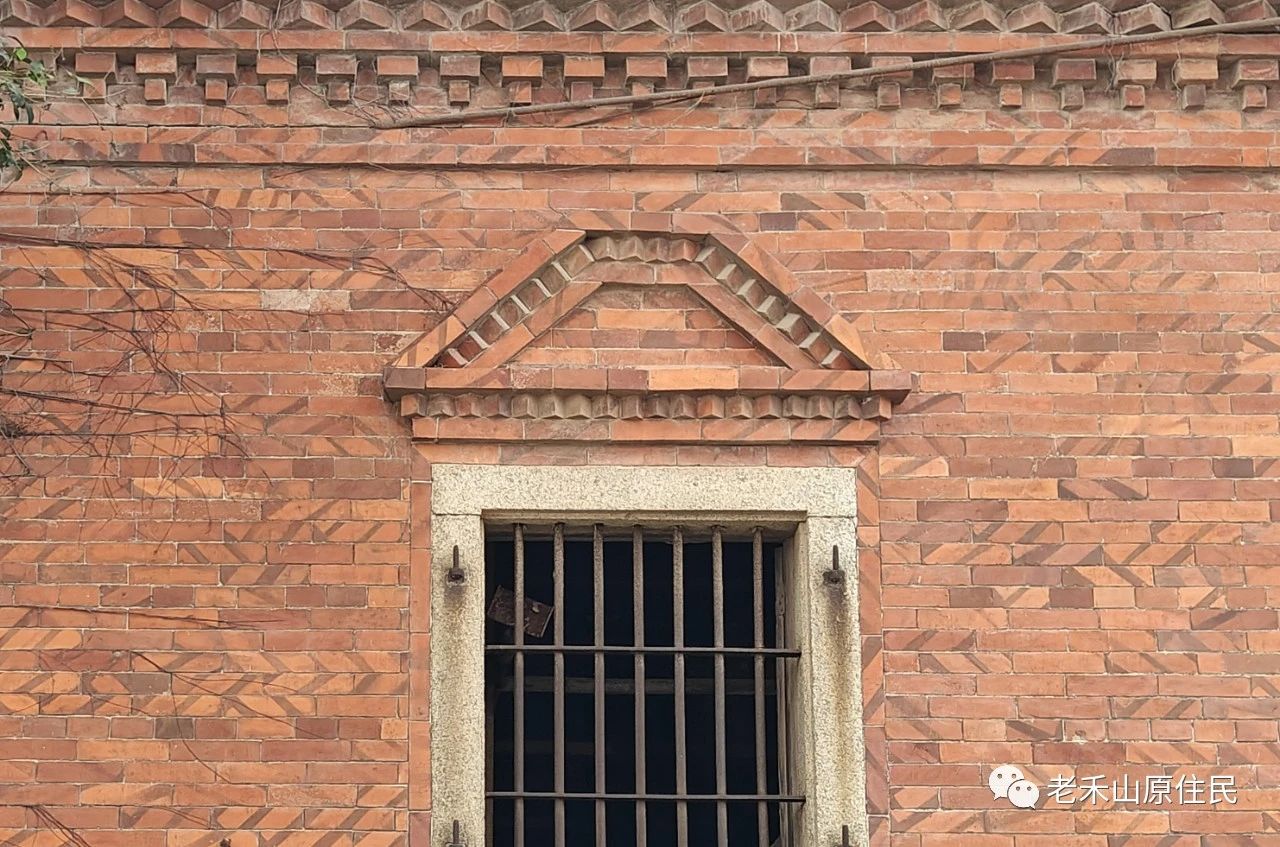

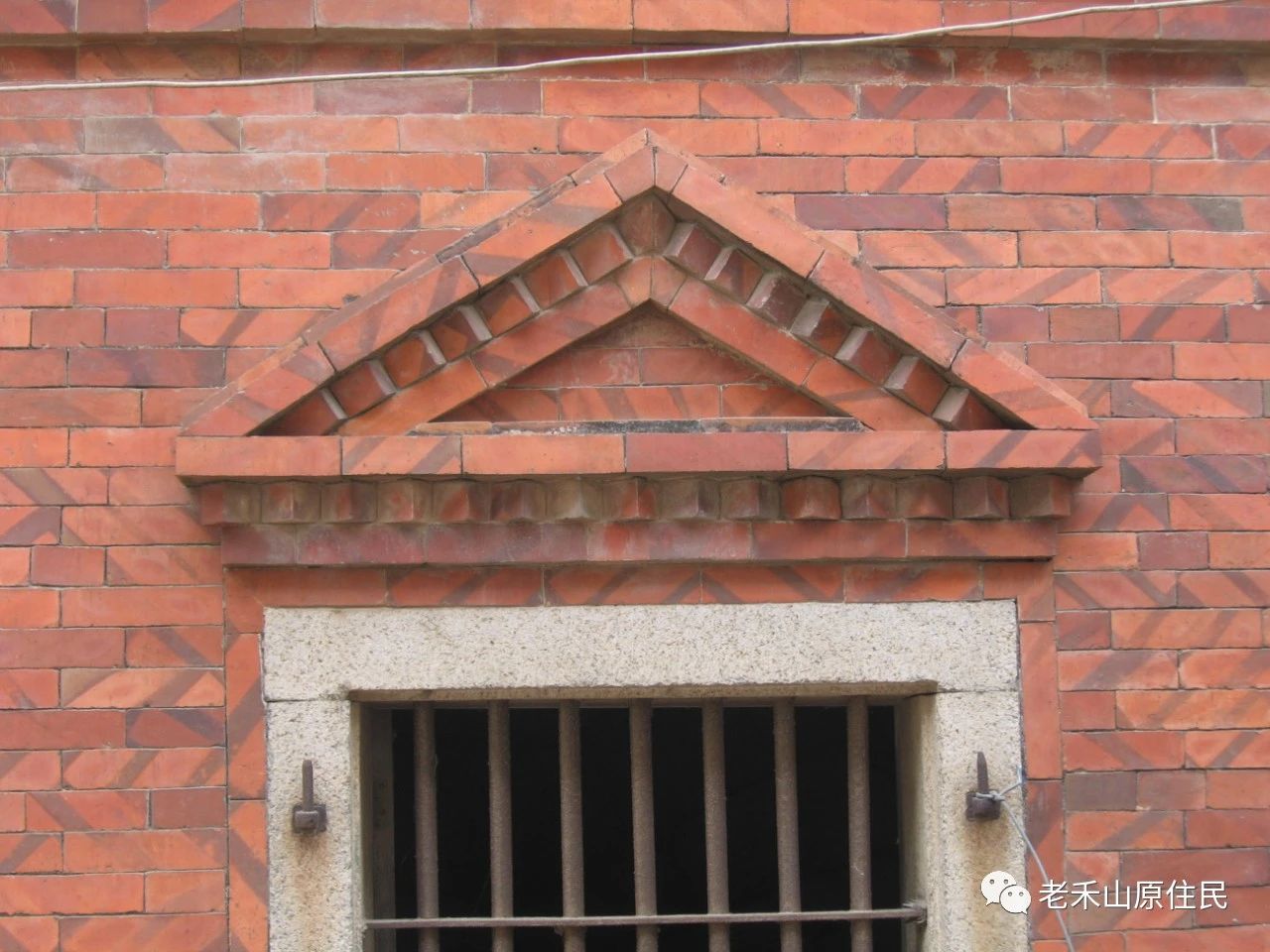

大楼外墙最有特色的是用雁只砖出挑做出窗楣,其形状有展草、三角、折帽、弯栱、梯形等七八种形状。

各式各样用雁子砖砌出的窗楣(1)

各式各样用雁子砖砌出的窗楣(2)

各式各样用雁子砖砌出的窗楣(3)

各式各样用雁子砖砌出的窗楣(4)

各式各样用雁子砖砌出的窗楣(5)

各式各样用雁子砖砌出的窗楣(6)

各式各样用雁子砖砌出的窗楣(7)

各式各样用雁子砖砌出的窗楣(8)

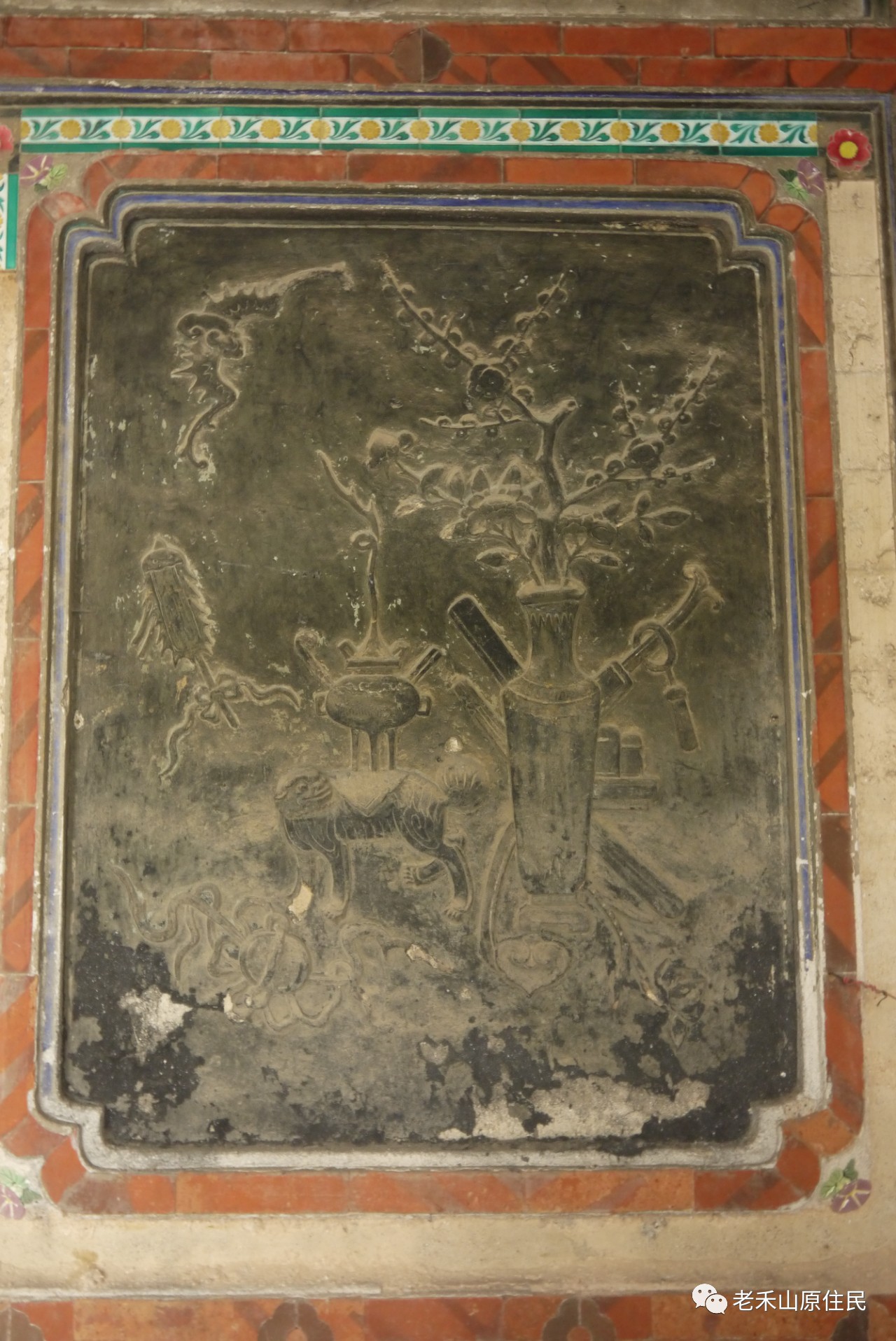

主楼有前后厅,后厅4房,前厅有过廊前房突出。4支雁只砖方柱,支撑起三个拱卷,柱头叠涩出挑。前廊宽阔,正中有九拜石,两侧的廊道墙上是红色雁只砖隔堵,与天花板交界处斜角出挑。前房墙堵是灰色泥塑画,见有“蝙(福)炉(如)瓶(平)鞍(安)”,图边上用彩色瓷砖做框。厅堂呈现的是一派纯中式格调,木屏风上满是金粉图案和“金玉满堂”,对联:“地近名山半就苍苔茅屋,门无俗客一庭明月梅花。”屏风梁柱上描金线画,有“风帆远行图”、“秋山明夜月”等,表现出一派淡泊清远的意境。

灰色泥塑堵

不仅如此,楼主人用了许多笔墨书画文字,营造了这座外观“洋装”内中浸透着中国文化的“中国心”。

中式厅门上有“存忠孝心,做仁义事”对联,两个过廊前房上方用彩色灰泥塑分别雕琢了石榴和佛手,衬托着“乐天”、“知命”的镌刻。房门的门扇上都有5字对联,如:爱人须以德,知我莫如天;地卜樱花胜,家传经书香。翼燕堂誇肯构,迁莺人奋题桥等。过道门对联是:苔痕上阶绿,草色入簾青。二楼厅门边廊道墙上是喜鹊鸣鹿的砖雕,厅堂内寿字纹半厅红。过廊前门的门匾为“勤能、补拙”,左右各有智叟、仕女图。整座楼的装饰无处不设书、画、雕,散发着浓郁的文化气息。

精美的砖雕堵

精美的砖雕堵

彩色灰泥塑衬托着“知命”二字

彩色灰泥塑衬托着“乐天”二字

房门边的泥塑对联

房门边的泥塑对联

楼主人特地在附楼最南突出了一间,上为平顶露台,在这里可观虎山,可望明月。正如楼上那幅对联写的:“龙虎山前第宅,水云村外人家。”看来他身在海外,心却惦念着家乡,向往山前村外的宁静生活。

双桂堂鹤立鸡群般地矗立在小山村,注定有不寻常的际遇。这其中既有民国初年的雅集和排场,更有日寇铁蹄下的屈辱和无奈。1938年5月日本侵略者从五通登陆入侵厦门,沿路烧杀抢掠,进入双桂堂洗劫之后,点燃了堆放在楼边的柴草,好在坚强的双桂堂没有被毁,但是墙面留下了烟熏火燎的痕迹。

两岸军事对峙时期,对岸的炮火不时落到莲山头,也在红楼边上炸开,弹片飞溅,双桂堂的外墙上留下了许多小洞,记录了那段炮火纷飞的岁月。

外墙上留下了许多弹片击打的小洞,记录了那段炮火纷飞的岁月

很长的一段时间,这座红楼无人打理,任由拾荒者堆放废品,任由鸟榕在她身上扎根,满目疮痍,可惜了“双桂堂”这个美好的称呼。

如今,双桂堂被列入湖里区不可移动文物,巨大的钢架罩住了这座红楼。人们只能期待假以时日能看到她洗去灰头土脸,容光焕发地出现在一片拔地高楼的面前。

双桂堂楼上长出的鸟榕须根像瀑布飞下(2020年)

巨大的钢架罩住了这座红楼(2023年)

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复