闽南人的信仰,道非道,佛非佛,概以“民间信仰”称之,其间神灵种类之丰富远超人们的想象,单单漳州一市就多达四五百种,厦门市也有两百余种 。这些神灵并非都是专属于某个宫庙,他们往往同庙共祀,或居主位,或享配祀,有的重复度极高,有的仅为孤例,若无大数据支撑,谁也没办法摸清闽南民间信仰的脉络。

而闽南宫庙之多,也堪称中华之冠。据不完全统计,整个闽南建筑面积10平方米以上、有登记在案的宫庙计约10,373座,数量与隔海相望的台湾全省相当,其中厦门有2,014座(2005年厦门民宗局统计),漳州2,806座(段凌平、张晓松《漳州地区民间信仰调查与研究》),泉州5,553座(2005年泉州市宗教局统计)。

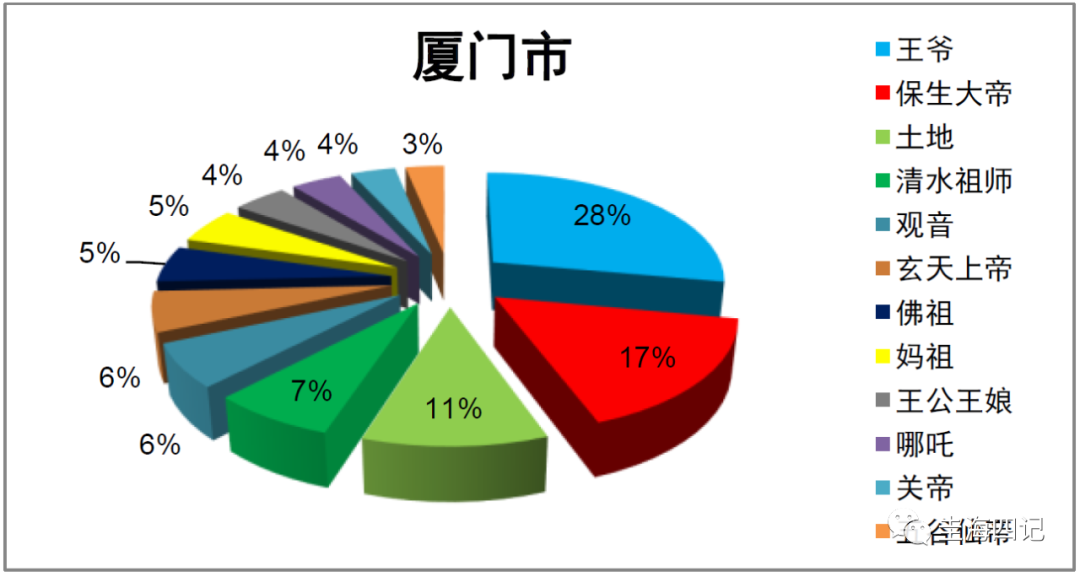

图4- 1 厦门市民间信仰分布图

于厦门市 ,按各主祀神灵的宫庙数量排序,由高到低依次为王爷(406座)、保生大帝(240座)、土地公(153座)、清水祖师(104座)、观音菩萨(91座)、玄天上帝(84座)、佛祖(77座)、妈祖(75座)、王公王娘(64座)、哪吒(60座)、关帝(53座)和五谷仙帝(46座),这十二种神灵占全市宫庙总数的72%,其集中度之高远超漳泉两市,这也可以看出厦门市民间信仰传播的集中性和代表性,与其不漳不泉的特色尤为相符。

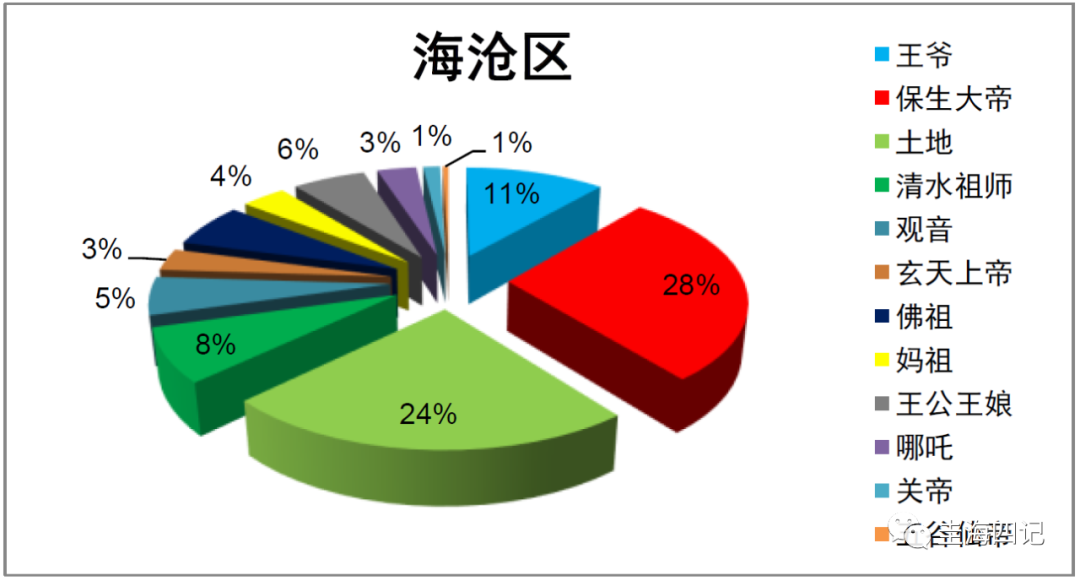

厦门市以岛屿、半岛、海湾地形为主,人口也多分布于陆海之交,从明代以来,这些地方便深度参与各类海洋活动,王爷信仰以明显的数量优势位居第一,出乎大部人意料,但与事实相符,这和王爷信仰历来的神秘性和民间自发性有紧密的联系。旧属同安县的白礁慈济宫和现属厦门市的青礁慈济宫作为保生大帝的两个祖庙,从古至今都与厦门这块土地有着直接的关系,其信仰规模位居第二合情合理。

至于土地公、观音菩萨、佛祖、关帝等传统汉人信仰位居前列也是意料之中。清水祖师作为带有浓厚安溪特征的信仰,在厦门广泛分布应归因于清末迄今大量安溪移民的入住,特别是与安溪有土地接壤的同安、集美两区及海沧区的东孚街道,受此影响最大。令人不解的是,妈祖信仰的宫庙数量与其日常的名气并不太匹配,除了厦门岛内妈祖数量位居第一外,其他岛外各区数量并太占优,究其原因,可能是妈祖靖海功能与王爷重叠而缺少了民间基础,而岛内因历来是官府军事前沿,作为官方鼓励的海洋信仰,妈祖更容易在岛内得到推广。

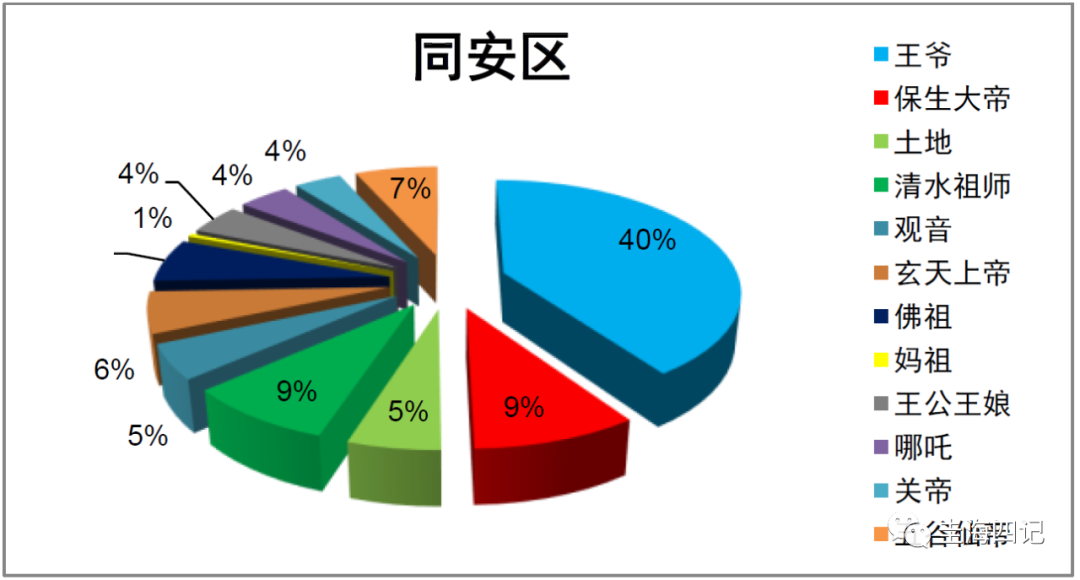

图4- 2 同安区民间信仰分布图

需要特别说明的是,同安区、翔安区的王爷宫庙不仅在数量上领先于各区,而且在各自辖区内的占比也高达三四成。从全市和各区宫庙的分布规律上看,同安、翔安当之无愧为“王爷之乡”、闽南王爷的发源地之一,就好比集美、海沧的保生大帝信仰所体现的祖地影响那般。与该数据相匹配的是,翔安区马巷元威殿池王爷为闽台及东南亚大部分池府王爷的祖庙,而池王爷又是各姓氏王爷中数量最多的一个;同安区吕厝华藏庵则是吕王爷的祖地,据说分炉也多达一两百处。是什么原因,让厦门的王爷成为闽台、东南亚王爷信仰中不可忽视的力量,这需要从王爷信仰的属性说起。

历史上的中国王朝,均以农业立国,其文明本质均以农耕为基础,因此在这种大环境下所萌生的海洋文明有且仅有存在于沿海地区,并且只能以区域性文明的形式存在。而闽南正是历史上农耕文明和海洋文明共存共发展的典范,也因此,在闽南就有机会发展出介于二者之间的文明现象,王爷信仰便是其一。

图4- 3 海沧区民间信仰分布图

从隋唐开始,中国传统道教系统里便已有负责祛瘟的瘟王,而更早些时候,有些临水地方已有驾舟或驱舟逐瘟的做法,更多时候更多的地方是用燃烧纸制船只或器物的方式寄托除瘟的希望。随着中国人口由北及南扩散,伴随着人的生产活动而产生的瘟疫也开始由北及南发展,至少在明代及以前,福建的瘟疫仍主要发生在闽北和闽东,也因此福建的瘟王信仰多分布于闽江流域,这与汉人南迁和文明南渡的趋势是相符合的。

与中原文明所不同的是,南方早期文明在沿海的部分则主要体现为亲水性,他们往往兼有海洋和陆地两种生活、生产方式。在长年累月与海洋交往的过程中,产生了祭祀海洋的仪式和习惯。如送彩船、祭海等祈求航海平安、超度亡灵的方式也常见于中国东南沿海及太平洋各南岛语族居民中。

在元代以前,中国王朝多持包容的心态,海洋活动尚被认为是合情合法的,人们在驾舟南下时,多遵循古法举行相关的祭祀活动,彼此间相安无事。但到了明初,朝廷突然执行禁海之策,那些因条件限制只能依靠海洋获取日常所需的沿海之人,则只能采取铤险的方式进入海洋,特别是成弘以后,闯海通番的闽南人尝到了暴富的滋味,更是驰骋于海洋不能自拔。在这种高风险环境下,人们用以平衡内心的方法只能寄托于信仰,此时世代传承的祭海之法便在航海的需求下发生变化,逐渐发展成“代天巡狩”这样要求释放权力、求心安、法力无边的信仰模式。

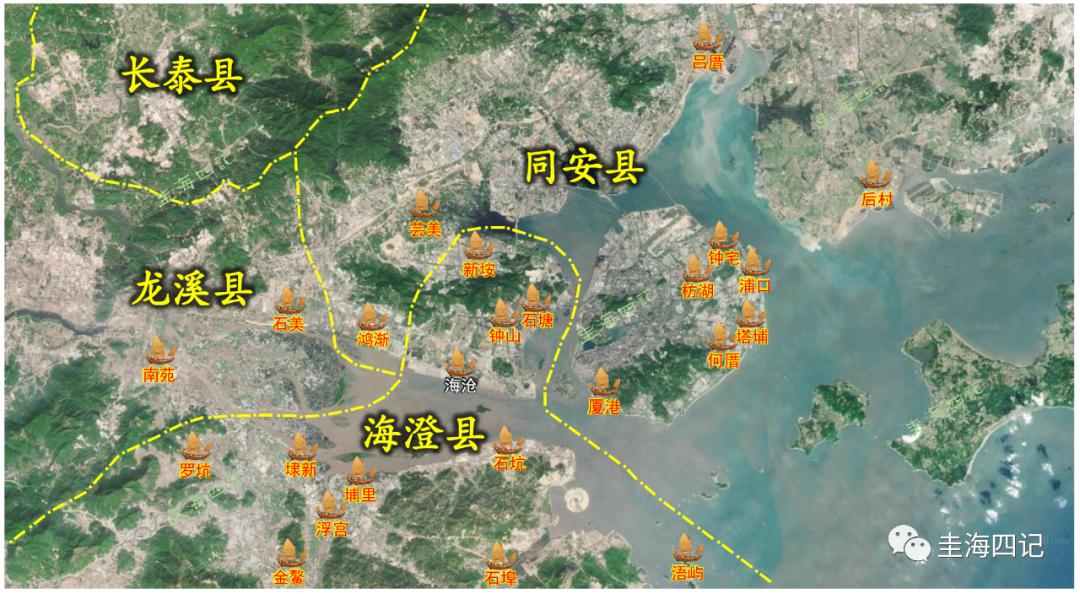

从目前王爷信仰的分布看,掀起通番高潮的九龙江口,应是“代天巡狩”信仰的发源地,其范围覆盖了龙同海三县,尤以能够造船、航海规模最大最集中的江口两岸为最大可能。

“代天巡狩”信仰的关注点,在于“代天”的权力,化非法出海为名正言顺、上天庇佑的行动,至于是谁来实施权力并不重要,其精髓在于传递信念,而其方式便以造船时的科仪为母本衍生的作醮仪式。这一信仰,带有浓厚的民间自发性和神秘性,深受当时从事海洋活动的沿海人喜爱,但同时也必然会受到官府的围堵,被认为是淫祀而采取相应的行政干涉予以制止。然而,越是有民众基础,就越能以燎原之势发展起来,结合当时通番下海的大本营及隆庆开海后受益的区域,“代天巡狩”的主要分布区南起九龙江流域,北达围头湾、深沪湾,即所谓的大厦门湾,其地理中心恰好位于同安县境,此即代天巡狩信仰的原点和中心。

图4- 4 九龙江口主要王爷庙分布图

然而,随着明末清初朝代的更替及人口的大爆发,从海外传入的瘟疫类型及规模开始超越北来的途径,福建的瘟疫中心也从闽东向闽南转移,闽南开始成为瘟疫重灾区。于是乎,瘟王信仰也随之从北向南传播,福州以南,从莆田到泉州,由密到疏,瘟王信仰已经很明显地出现在今王爷信仰的各个环节和地方,甚至开始成为清代王爷信仰大规模传播的主要推动力量。而同时,由漳州北上传播的“代天巡狩”信仰也传到了泉州中北部,二者因相似的信仰主体和方式,也在这一南一北的传播和融合中逐渐发展成兼有祛瘟功能和护航功能的“王爷信仰”,只是根据其最初的形态有所侧重而已。

与这种现象互为佐证的,还有不同地区信仰主神构成的差异。在地少人多的闽南地区,任何时候保证人的生存都是第一个要面对和解决的问题。

“生”指代生命,“存”指代延续,生命的保证除了出生和死亡之外,最大的精神支撑在于“保生”,延续则是关系工作、生产的稳定性和连续性。在王爷信仰尚未成熟以前,闽南北部作为妈祖信仰的发源地,在主要的生活来源-海洋活动上已有妈祖的庇佑,他们亟需生命守护神,所以瘟王信仰满足了这一基本需求;而闽南南部作为保生大帝的发源地,在维持生命方面游刃有余,而保证海洋活动方面则有迫切需求,于是与妈祖职能相似的玄天上帝和“代天巡狩”较之与以治瘟名世的保生大帝重复的瘟王更有市场。这种经济实用、符合人性的需求,便是王爷信仰在闽南不同地区不同侧重的根本原因,也体现了闽南民间信仰的功利性和创造性。

瘟王信仰与“代天巡狩”信仰结合的时间点,保守估算应该在明万历及以后,但不会晚于清顺治。这也是大部分与王爷信仰相关的传说多以万历年为背景的原因之一,当然也是因为隆庆开海后,月港经济在万历年间达到巅峰,从而使东西方交融趋于频繁,以至于大量瘟疫由海路传入、并随着人口经济往来交流频繁而四散传播,无形中也促进了王爷信仰的成型和扩大发展。

图4- 5 石塘送王船

钟山水美宫,从其地理位置、漳属行政归属背景及传习至今的仪式看,其最初始的信仰模式也是“代天巡狩”,特点与今龙海下半县的宫庙相似度更高。但是,与之同处一地的海沧各社区,则同时存在两种不同侧重的王爷信仰,与钟山相类似的,如新垵、石塘,他们也有以社、族为基本单元的送王仪式,节日气氛浓重,属于全社联欢的性质;也有如青礁、后井,虽然没有专属王爷的神位和宫庙,但每年他们也会举行“做粿戏”的活动,从其小法的咒语看,是属于祛瘟的内容 。显然,二者在传播的时间和目的方面,是截然不同的,尽管最后所呈现的信仰主神和有些仪式是一致的。

总之,王爷信仰从其发源开始,到今日已然成为人类非物质文化遗产的载体,其特征可总结为以下几点:

一、民间自发性,带有浓厚的社区与人相互联系的属性。

二、神灵广泛性,不管是瘟王系统还是代天巡狩系统,除了少数王爷信仰祖庙之外,大部分宫庙的主神都是不确定的,需要通过请王的方式确定王爷的人物身份,这种弱化神灵角色,突出信仰主旨的形式,是王爷信仰与大部分闽南民间信仰最大的差别。

三、深度包容性,王爷信仰从神灵角色到各环节的仪式,包罗万象,几乎每一种闽南文化的元素都可以被纳入到信仰体系中,甚至在送王仪式中也会引入各种民间信仰的神灵参与其中,并给予不同的职责,其包容性之广,堪称闽南文化万花筒。

四、富有神秘性,从做醮的仪式到王爷信仰的源流,不同的宫庙有不同的说法和做法,但他们都有一个共性:文字记载匮乏而口传历史丰富,究其原因,无外乎是历来文人对其不屑、百姓对其尊崇的反差所导致的结果,也导致今日的研究者可能会对送王或王爷信仰的认知产生偏颇。

图4- 6青礁万应庙做粿戏,@颜晨新

参考资料:

[1] 段凌平。闽南与台湾民间神明庙宇源流。北京:九州出版社,2012年:36页

[2] 圭海春秋公。厦门搜奇选“庙”,同安敬王爷,海沧重保生,岛内多妈祖。公众号《圭海四记》第一〇七记,原文引自段凌平《闽南与台湾民间神明庙宇源流》

[3] 根据颜晨新口述资料整理

本文内容由:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复