环绕着钟山居民区的外层,是充分印证钟山曾是海上半岛的“埭”。

图2- 5钟山分社、埭岸位置图

元代中期,钟山和石塘之间还是宽阔的钟林港,其间的林厝、铁赤后、马内坑、石塘等社仅挨着海岸分布,埭岸也基本与山麓边沿齐平。到了明成化年间,漳州知府姜谅在海沧主持了一次规模宏大的埭岸重修,涉及埭岸计29处,总长度达3,977丈,每处埭岸高1.5丈,厚1.8~2.0丈 ,其中位于钟山社内的有钟林尾埭岸和后埔埭岸两处,临近社的有陆坑埭岸(芦坑)、暂尾埭岸(渐美)、赤石埭岸、长屿埭岸(东屿)等。后埔埭岸护卫的是钟山的东侧,为林厝所在的后埔角,与石塘、埭头相望;钟林尾埭岸位于钟山西侧的四芽,与暂尾埭岸相连并直面海沧内湾腹地。这次重修,也顺势将钟山的埭岸向钟林港延伸,钟山东、南侧的滩涂及海岸线因此正式成型。

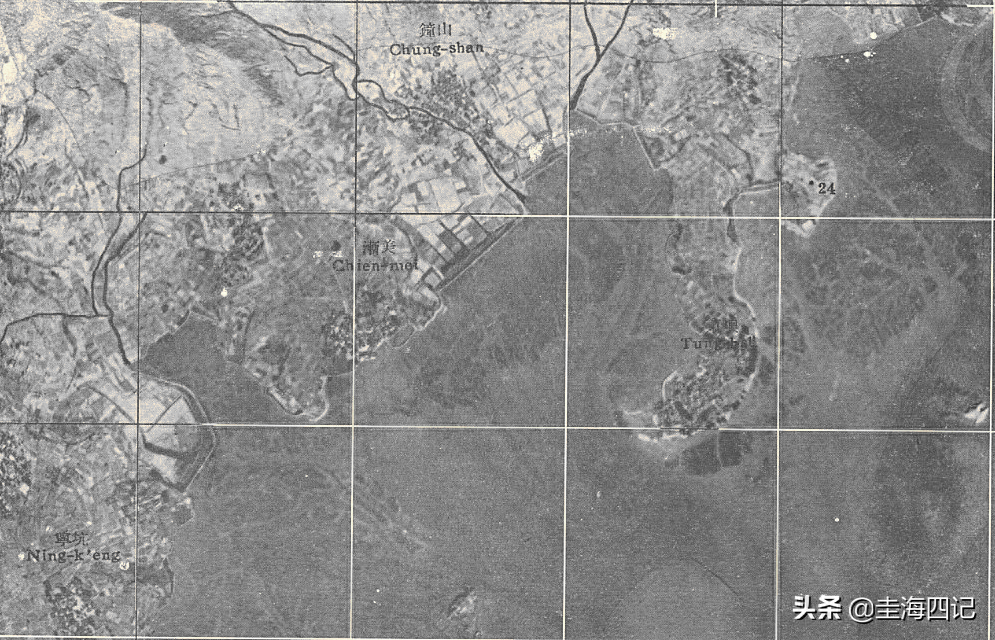

图2- 6 1955年钟林港航拍图,钟山溪流清晰可见其脉络演变

尽管钟山的埭岸在外人看来只分东西两片各予以命名,但在钟山人眼里它却是三个相对隔离的分块,埔尾西南侧与蔡尖尾山呈平行分布者称前埭,即今海沧文化中心一带;埔尾以东称后埭,今海林路以东海林社区;介于二者之间并伸向后埔腹侧者称中埭,今海沧新城枢纽附近,石塘村埭头社的名字大致也源自此时。以前埭、后埭为基础,钟山在明清以后仍在不断地修建埭岸,如位于今交警支队附近的燕窝埭,系二房后山派蔡燕窝在清中期独资围海建成的埭,故称燕窝埭,公社化时期该地因靠近渐美而划给了渐美;在滨湖北路附近,有一处猪哥埭,系公社化时期钟山大队新围的埭岸,工成之时,大队杀了一头猪犒赏大家,故该埭俗称“猪哥埭”。

有了埭,就有了良田。从蔡尖尾山流下的溪流在水网沟引之下慢慢浸润埭岸以内的土地,便形成了可供种植的水田,为了保证灌溉、生活用水充足有效,钟山人在埭田内有意或无意造就了诸多湖泊。和大部分闽南人一样,钟山人称湖为“河”,称河为“溪”或“流”,故而凡是以河为名者,皆是湖泊。如位于后埔者,称“后埔河”;位于破埭之下者,称“大河”,盖其面积最大;位于知青楼附近者,称“蜊仔河”,或曰“流仔河”、“漏仔河”,为近海湖,易盐碱化且不易保水,故名;位于海福广场附近,称“水积河”,盖其下游转变为水田后,中下游日积月累便成了湖泊。这些湖泊,通常都是溪流的某个节点,属于活水,它们最终还是要流向钟林港的,故而在一些埭岸连接处,还需开口供溪流入海,这些开口有的在新一轮的填海中消失,便成了“涵沟”、“埭沟”等地名了。

图2- 7漳贰守沈公惠民泥泊德政碑,@柯大侠

因修埭成就了农田,因农田需要而遍布了水网,因往来沟通便有了桥。钟山境内多是小桥,如中社的石板桥,原系钟厝、林厝往来四芽的必经之路,也是海沧新商道的组成部分,后来便成了钟林尾四个角落互相交流的枢纽,绝对的社中心;前埭坑流之上、大小冢坡之间的条石桥,两墩一跨,上铺数吨重的条石两块,此地是钟林尾半岛向海延伸的末端,也曾是沟通两个埭岸的必经之道,抗战时期的王船埔便位于此地;在若干石桥中,以介于钟山、东屿之交的“三杠桥”规模和影响最大,该桥为三墩二跨的石桥,桥面铺以三根长长的大石条,故名,1949年解放海沧时,解放军曾驱使大炮从桥上经过,不小心把其中一跨的一根条石压断,以至于之后三杠桥便有一半成了二杠小道了。

三杠桥是钟山和东屿两社象征性的地标,始建者为东屿柯姓先人,早先桥头尚有重修碑刻,七十年代后才消失,该桥在很多人的脑海里印象深刻,九十年代后毁于海沧生活区的开发,其地点大致在海富路与沧林路交叉处偏东屿方向。

在错综复杂的向海要地过程中,钟山人也逐渐养成了靠海吃海的生活习惯。蔡姓作为后起之秀,想必在极早时便从当地人(如钟林社的钟、林二姓)的经验中学会了操纵海洋之术,从第一世蔡景福参与修筑埭岸开始,至迟到嘉靖年间,蔡姓便已经将近海滩涂作业作为其日常生产经济来源之一了。钟山人传统的滩涂作业区域位于钟林港,其大致范围我们可以从邻近的芦坑、东屿的记载中些许还原。

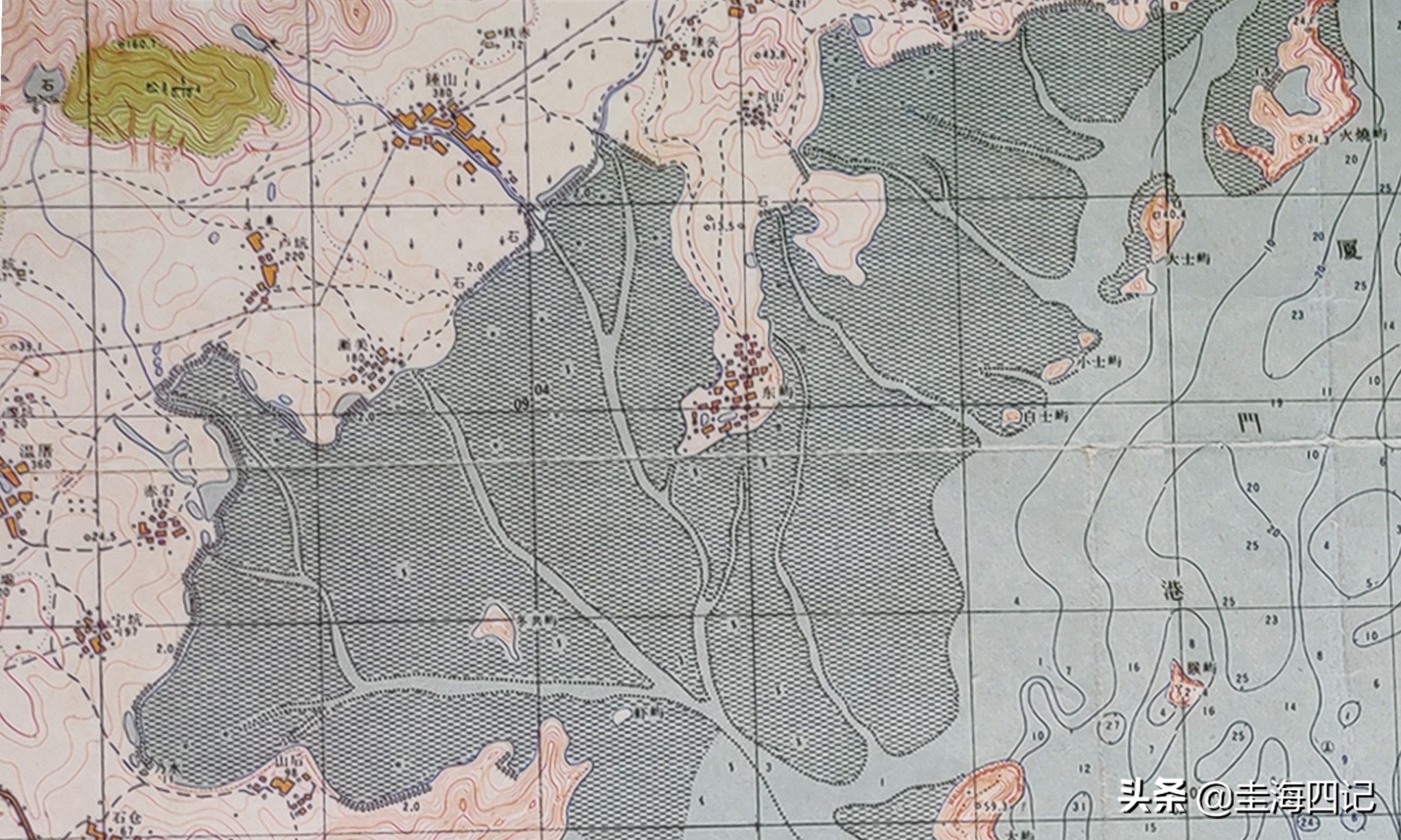

图2- 8 钟林港滩涂及港道分布图,钟山路头为主要港路之一,@1958年地图

东屿柯挺在万历四年的《漳贰守沈公惠民泥泊德政碑》中将东屿的滩涂范围描绘为“自大埭迆逦而南至陈公屿” ,大埭的极东即三杠桥所在地,其北为钟山界;芦坑谢宗泽在万历末期所作的《邑令刘公惠民泥泊碑》中确定了卢渐美港的四面范围,“界东抵钟林港,西至屿兜,南与长江毗限,北则渐之民有也” 。由此推断,南面从三杠桥向东到陈公屿(又写作冬共屿,即俗称的癞疴屿),西面由芦坑坪、燕窝埭直线到达东屿,东面由石塘、马内坑航道至三杠桥,所包围的海域即钟林港钟山滩涂的范畴。

从成化年间开始,钟山蔡氏人口开始呈现大爆发趋势,到了嘉靖年间,钟林港及附近的田地已经无法负荷日渐增长的人口了,于是他们开始了“野蛮”的扩张行动,这也是后来水美宫得以扩大发展的内在动力。

图2- 9 海沧各社及道路分布图,钟山处于海沧商道枢纽,地少不足耕,@漳厦铁路地图

在滩涂方面,他们向东南进入了东屿界内,向西进入了渐美界内,从而促发了前述柯挺和谢宗泽两方碑记的诞生。位于东界的故事,首先从蔡姓的蔡汝洞开始,他倚仗着背后人多势众的蔡氏家族,擅自进入东屿滩涂界内,“长民巽软,莫彼何”,之后来自林厝的林先春也抢占了东屿中洲的滩涂,以至于东屿人生计受到极大的影响。一直到万历四年前夕,柯挺在第一次参加进士考试失败而还乡时,才受到乡民委托把钟山人侵界的事告到了官府,最终通过官府的力量解决了侵界之争。而在不久后,钟山人又改向西侵入渐美界内,无奈此时的芦坑出了江西参政谢宗泽,在他的前后张罗下,海澄县令刘斯[土来]将来犯者绳之以法,并为两社彻底勘界,其定型的结果可能与至今尚存于芦坑谢氏宗祠的那块谕示碑记相近 。

然而,田不足耕,粮不足食,对于钟山人来说,仍是不得不面对的现实问题。在官府多方干预之下,通过出卖体力劳动获取基本生活所需的方式已经无法适应不断增长的人口对衣食住行的基本要求,于是钟山人也和大部分龙溪沿海人一起,加入了走向海洋向海洋谋取生活、生存所需的队伍中。

明景泰三年,因应福建海防内缩的需要,原本扼守厦门湾出海孔道的浯屿水寨内迁至厦门 ,加之海防官兵在海氛澄清的长期浸染下萌生的腐败行为作祟,整个九龙江口掀起了轰轰烈烈的通洋贩番浪潮。海沧第一位有史可载的通番人邱弘敏来自新垵,时为成化七年,他除了在南洋进行易货交易外,还曾假冒大明使者到暹罗拐骗,后来被官府发现,被抄了家,当时的邱弘敏不仅家财万贯,而且还养有大批死士和黑奴 ,俨然一方霸主。在这样的氛围下,海沧其他村社也成了大明王朝颇感头疼的“海盗窟穴”。

海沧人通番的高潮出现在嘉靖年间,其促发点有二,其一,正德十三年葡萄牙人意外驶入九龙江口,完成了一次受益颇丰的交易,从而开启了漳州通贩佛郎机的大门 ;其二,嘉靖二十三年漳州人的船队被风吹至日本意外取得了日本贸易的高额利润,从而掀起了闽南人全民下海的高潮 。

也差不多在该时期,海沧人中涌现出大量的亦商亦盗的海上团体,如朱纨笔下的“长屿等处惯通番国林恭、林乾才、林参由、林弘仲” ,林希元笔下的“今日林益成,即前日之李昭卒、李益进、马宗实辈”,以及“剧盗蔡容明辈,为患海上,远及长江,震惊畿辅 ”。这些人都是在明朝海禁下驰骋于海洋的一代枭雄,官府政策宽松时则上岸为贸易海商,海防收紧时则演变成出没不常的海盗,此即明代中后期司空见惯的“进则受抚为明臣,退则下海为海寇”。其中蔡容明即来自钟山,而诸多林姓魁首也有不少来自钟山的林厝。

如果说嘉靖朝的钟山人尚且游离在明朝的政策之外,那么自隆庆开海后,钟山人便扳正为正直的大明子民,进则步入科举仕途,退则贩卖东西洋。正途的来源可分成两种,其一为嘉靖朝为乱海上的剧盗,如蔡容明等通过接受招安的方式成为明朝军事将领的一员,迁徙他乡镇守一方,其二为通过文武举或征辟的方式成为官吏,如官至儋州知州的蔡思震原本是本邑的吏员 ,后来因功逐渐升至同知、知州,达到了非科举出身文职的至高职位。而那些未能在官场上有所成就的人,则悉数投入到经营海洋贸易的各个环节中,有的奔波于全国各地寻觅适合的出口商品,有的跟随船队四海为家,有的专做货物转移的船舶接驳,有的则种植经济作物或经营各类手工业和配套服务业,总之,万历年间的钟山人,凭借着清明的时局和勤劳的付出享受着富足而恬静的海滨生活。

图2- 10 蔡肇庆进士牌匾

万历十一年,钟山蔡氏第九世、诏安岑头第六世蔡肇庆考中进士,并被授予翰林院编修之职。衣锦还乡的他给钟山的蔡氏宗祠带来了彪炳荣耀的旗杆和进士牌匾,并促使了正门门额由“宗祠”升级为“家庙”。当时,除了蔡肇庆之外,由钟山本社走出去的名士,尚有以吏员身份一步一个脚印做到了儋州知州的蔡思震,这对于重视科举出身的明代来说,简直是官场的奇迹。也因此,蔡氏家庙在万历年间进行了至少一次规模宏大的重建、重修,从而奠定了家庙的规模和形制,庙中的楹联“派自光州固始,家奠圭海钟山”就是那时候写下的。海洋贸易上的受益,科举仕途上的荣光,让钟山蔡氏在明万历年间达到了有史以来的巅峰。

然而,短暂的月港辉煌在昙花一现之后便很快就进入了崩溃的边沿,大明王朝也在清军的铁蹄蹂虐下走向了灭亡。当高举大明旗帜顽强地在金厦两岛坚守的郑成功遇到了如日中天的清军时,可怕的焦土政策便在整个东南沿海燎原开去,这当然也包含了钟山在内的整个海沧。那些原本在此享受田园之乐的钟山各姓居民,从顺治十七年开始,陆续被迫迁徙到莲花-龙屿一线以内,钟山人的安置点以田里、龙田一带为主。除去被动迁徙的一部分人,那些原本就操持着海洋贸易或者拥有海外联系的一批人则趁势向东依附了郑成功并因此东向入居台湾,或向南漂洋过海来到了南洋,在荷属印度继续着曾经擅长的买卖。

图2- 11马来西亚诗巫第一位闽南华人来自钟山

康熙十三年 ,清军在对付郑军方面逐渐掌握了主动权和军事优势,于是他们开始放松了对界外的武力管控,一部分钟山人得以回迁故土重新生活,该年他们重修了水陆北宫,但因资金不足,只能重兴后殿而将前殿虚位以待,水美宫也在该时期得以恢复。二十余年后的康熙三十七年,清王朝彻底完成了全国统一,国内形势也趋于稳定,那些在康熙初年逃到南洋的钟山人终于有机会回乡探望,当时一位荷属印度某埠的甲必丹便捐了白银三百两重修了水陆北宫前殿,并施舍缘田以供后续祭祀之用,由此可知钟山人出洋规模及成就之大。

又根据《钟山蔡氏二房律轩公支谱》记载 ,仅柱仔内支派在康熙年间出海定居的便有6人,其中十一世的肇魁去往亚齐,肇调、肇清留居交留吧,十二世的国璋、国选也去了交留吧,国珍则去了台湾,之后历代均有不少人继续南下前往吉礁、马六甲、交留吧、槟榔屿等埠。显然,钟山人的出洋,并非像后来人们所认知的那样,因为贫穷而不得不在清末逃难南下,他们更多的其实是从明代中期开始便养成了的下海闯天涯的习惯,这种深深烙印在骨髓里的海洋基因,才是驱使钟山人一路向海不断驰骋的动力。这也为后来水美宫走向海洋、施展灵性提供了最基本的信众基础。

参考资料:

[1] 嘉靖《龙溪县志》卷一地理,埭岸。1965年,上海:中华书局,天一阁藏明代方志选刊

[2] 根据长江柯恒禹提供的电子档碑文摘录

[3] 陈瑛主修。乾隆《海澄县志》卷二十三艺文志之「记」,哈佛大学哈佛燕京图书馆藏本

[4] 许金顶编著。《海沧历史文化资料选编》上册之芦坑崇祯碑。广州:花城出版社,2019年

[5] 蔡少谦。浯屿水寨内迁厦门与厦门海洋文化的孕育。“海洋·非遗文化(厦门)”论坛学术论文集,2021年

[6] 《明实录宪宗实录》卷九十七,成化七年冬十月乙酉条

[7] 蔡少谦,黄锡源。《走向海洋:从刺桐港到月港》。厦门:鹭江出版社,2020年

[8] 洪朝选《洪芳洲先生文集》之「瓶台谭侯平寇碑」。北京:商务印书馆,2018年

[9] 蔡丹妮。明代漳州安边馆探析。卷宗,2014,4(6):501-502页

[10] 林希元《林次崖先生文集》之「上巡按弭盗书」。厦门:厦门大学出版社,2015年

[10] 陈瑛主修。乾隆《海澄县志》卷九人物志之「明文职」,哈佛大学哈佛燕京图书馆藏本

[12] 许金顶编著。《海沧历史文化资料选编》上册。广州:花城出版社,2019年:第33页

[13] 廖艺聪。《守望海沧》,2011年,厦门:厦门大学出版社

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复