石碑刻是历史的见证,每一方石碑刻都留下一个特定的历史记忆,都是当地的文化遗产。

湖里长期处于农耕社会,民国及之前存世的石碑刻本来就不多。解放后政治运动中毁之,平整土地和修建公物利用之,大拆迁大建设遗弃之,残存下来的如今只有寥寥37方而已。

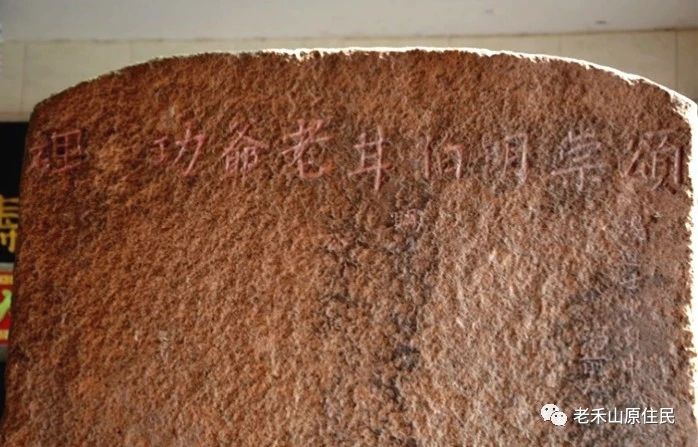

其中年代最为久远的仅是南明永历年间(1658年)高崎的“颂崇明伯甘老爷功德碑”,此碑在50年代为孩童丢掷弹壳取玩,字迹已损,文革期间翻倒在地,用于铺设晒谷场,碾大麦、打大豆,待重新竖立时,字迹已经严重被损,碑中所载史料残缺及半。

高崎“颂崇明伯甘老爷功德碑”(局部)字迹大多已漫漶

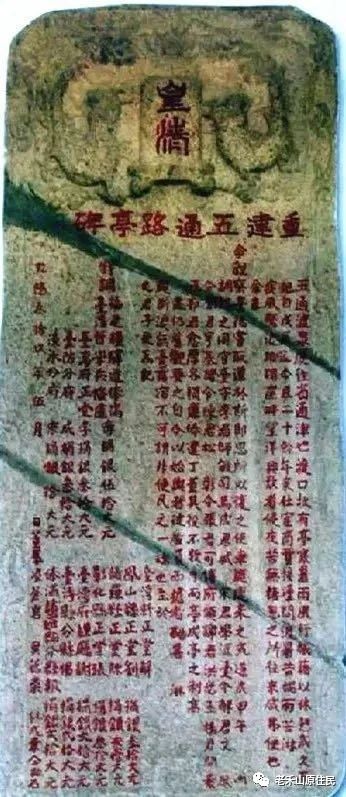

五通古渡口边上,原有记载南宋小皇帝登陆的“此地曾迎天子辇”的7字石碑,日据时被毁。乾隆年间的《重建五通路亭碑记》1982年被发现时弃置于古渡海边上,已断裂为三段。此碑是厦台关系最直接的物证之一,已经为市博物馆所藏,堪称是湖里区范围内的碑刻中最为珍贵者。

珍贵的《重建五通路亭碑记》断为三截,现为市博物馆藏

墩上光绪十三年(1887年)的“重修龙泉宫碑”,破坏更甚,该碑曾被翻倒,长期用来铺路,经过车辆碾压,字迹能辨认的不及十分之一。

破损还不算是最坏的命运。史上龙湫亭多次重修,所立碑记依墙一列,其中应有明万历甲戌年(1574),永历丙申年(1656),嘉庆乙酉年(1765)、道光乙巳年(1845)、光绪壬寅年(1902)等。龙湫亭在1958年炮战中被震塌,墙体的石料和这些石碑后来都拉去修建湖边水库。剩有同治十三年(1874年)“重修龙湫亭碑序”,被纵剖为两半,放在部队营房当成石椅。该碑已经归还龙湫亭,算是那种特殊年代的一个见证。

幸存的“重修龙湫亭碑”曾经被剖开当作营房里的石椅

下湖社福庆宫前曾立有石碑,修水库时石碑被当为石料用了,空余一个硕大的碑座。

昭塘宫前曾有3方石碑记,文革中被社人砸断其中2块当为盖房子的地基,现只剩一碑。

汤屿边上的埭涵洞侧曾立有石碑,约一人多高,是修建高林埭的记事碑。此碑当地称之为“碑牌”,边上的大埭就叫“碑牌后”。70年代修筑埭的堤岸,被推倒用在涵洞上,不见天日,今已无从找起。

民国《厦门市志》载“神道碑,在塘边社口,为清林尚甫暨配洪氏立”,又载“神道碑,在寨上垵里崎,为清陈厚泽暨配萧氏立”。塘边林尚甫神道碑早就废了,寨上陈厚泽的神道碑在在原郊建四队处的路边,今悦华宾馆东门对面,人称石基牌。

旧时塘边通往湖里的马路南侧,立着一块大石碑,石碑高约2米宽约1米,上面无刻字或者字已湮没无迹,称其“无字碑”,也叫石基牌。传说这块石基牌栓着牛公岭那头大牛精,免得它到处危害。边上的园地也叫石基牌,其位置在今湖里大道消防中队大门的对面。这两个“石基牌”,都在特区建设初期被毁。

钟宅“车头”沿公路向西,北侧的一片杂草丛中原竖有2米来高的石碑,字迹已经风化难辨,边上的园地叫石碑仔,其位置在社区办公楼附近。前些年开发此地时被移走,不知下落。

后院埔的陈氏祠堂“上柱国祠”(后迁建在石头皮山),前面原有巨大的石牌,上世纪60年代被推倒,石碑太重了,便请石匠从中剖开,扛去架设在后坑前、后社之间的水渠上当过路桥,后来了无踪影。

还有,寨上华侨陈有才民国三年(1914)捐资创办湖山小学的石碑、江头的振威将军邱联恩墓边上的墓志碑,也都是在“文革”中被毁。

湖里社南有南山横亘,隔断了到东渡渡口的交通。乾隆四十一年(1776年)监生杨升等人捐银从南山北麓的渔翁石修筑一条二百丈的石堤,大约到今海天路和华昌路相交处,留下了《南山石堤记》碑。特区建设初期此碑还在,后被移走不知下落。

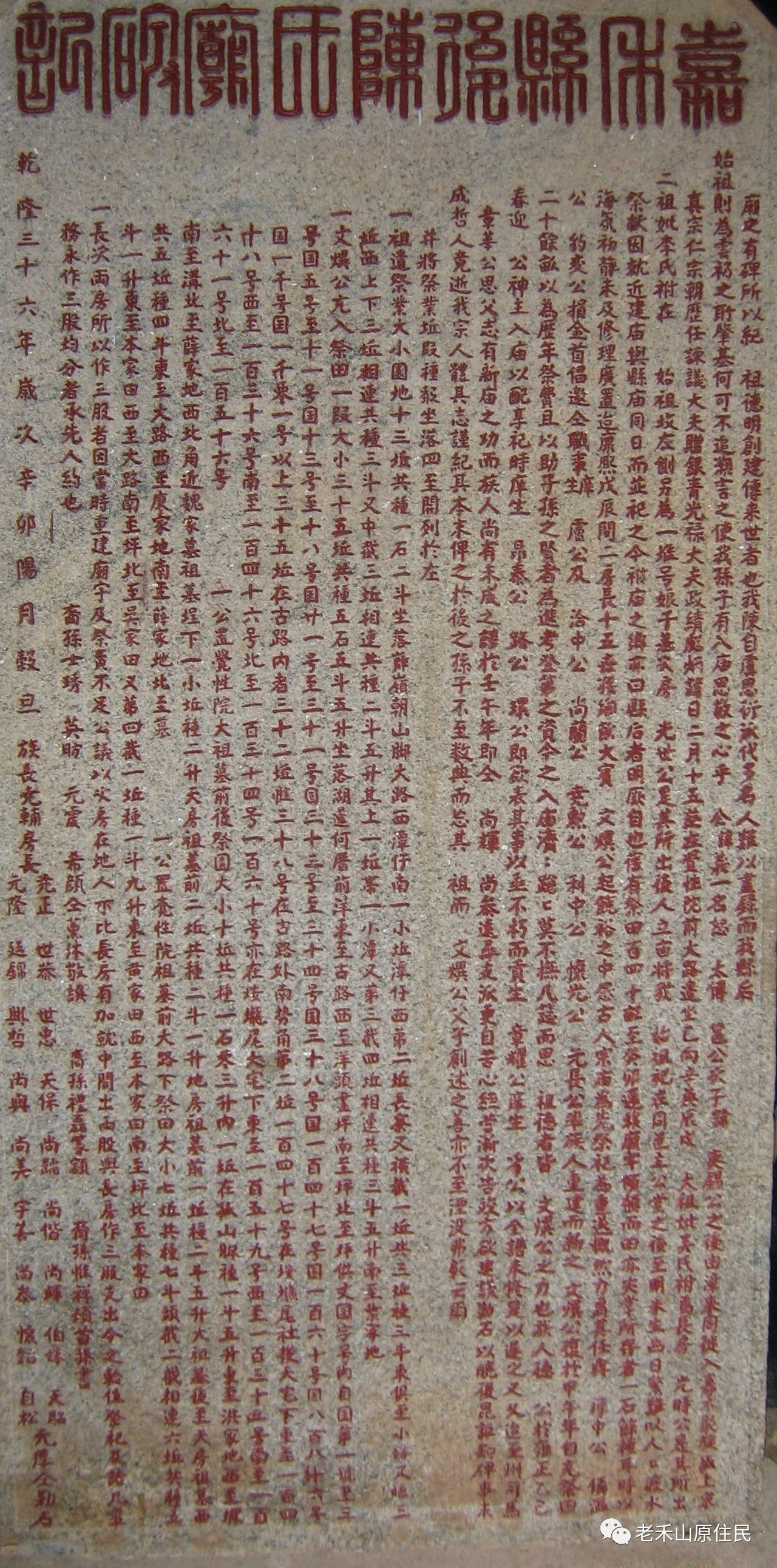

县后陈氏崇本堂里的《嘉禾县后陈氏庙碑记》

本区保存最好体量最大字数最多的碑刻当属县后陈氏宗祠崇本堂里的《嘉禾县后陈氏庙碑记》,而大多逃不脱被毁、被丢弃、被埋没、被遗忘的命运。面对这些恶意、无知、愚昧,只能是扼腕、痛惜、无语。况且,这样的事情还继续在发生。

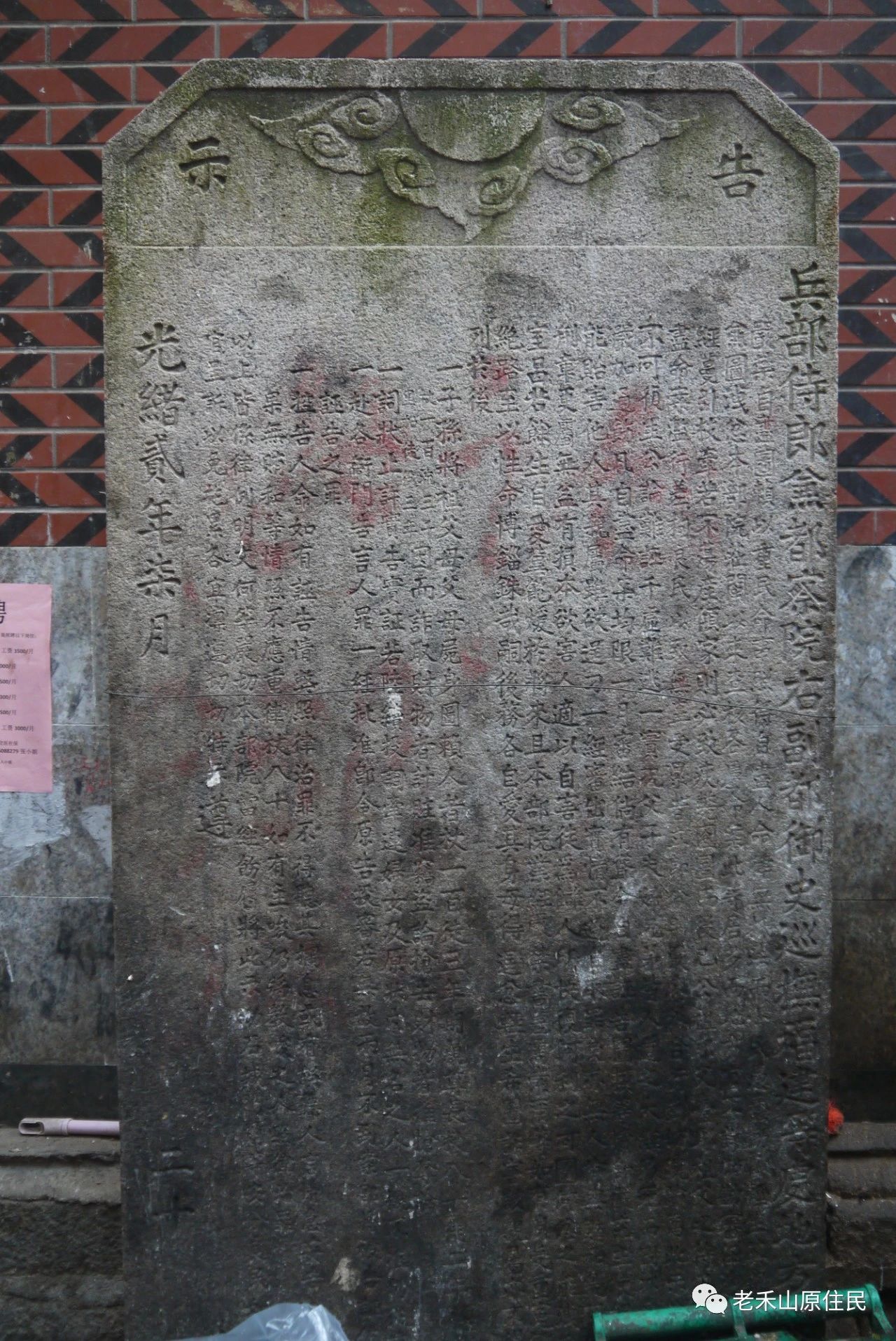

殿前十字街头的光绪二年告示碑任人涂鸦,污秽不堪

江头广源宫边的咸丰十年示禁碑被妥为保护

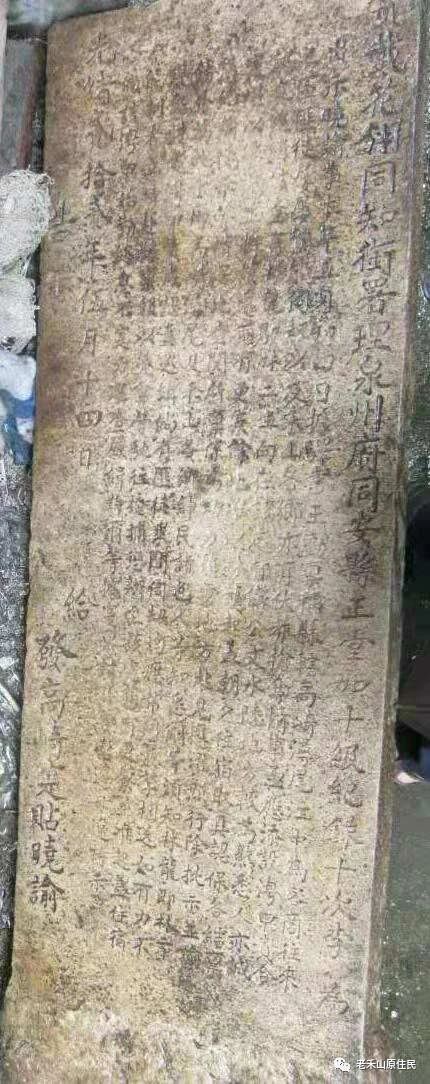

几年前,高崎林姓家中发现一方清代石碑。该碑高156厘米,宽46厘米。由于收藏者曾经使用它作为搓衣石板,部分字迹已残损难辨。此清代告示石碑的发现,对于研究厦门当时的社会建置以及驿道历史,都有很多参考价值。

高崎近年才发现的光绪廿二年告示碑

历经大拆迁大建设,一百多年前的这方石碑还能有幸得以保存下来,实属不易。本区历史记载和实物向来稀缺,幸存的愈加弥足珍贵,祈望今后还会有类似这方石碑所带来的惊喜!

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复