「第73记」

“送王船”是这么来的

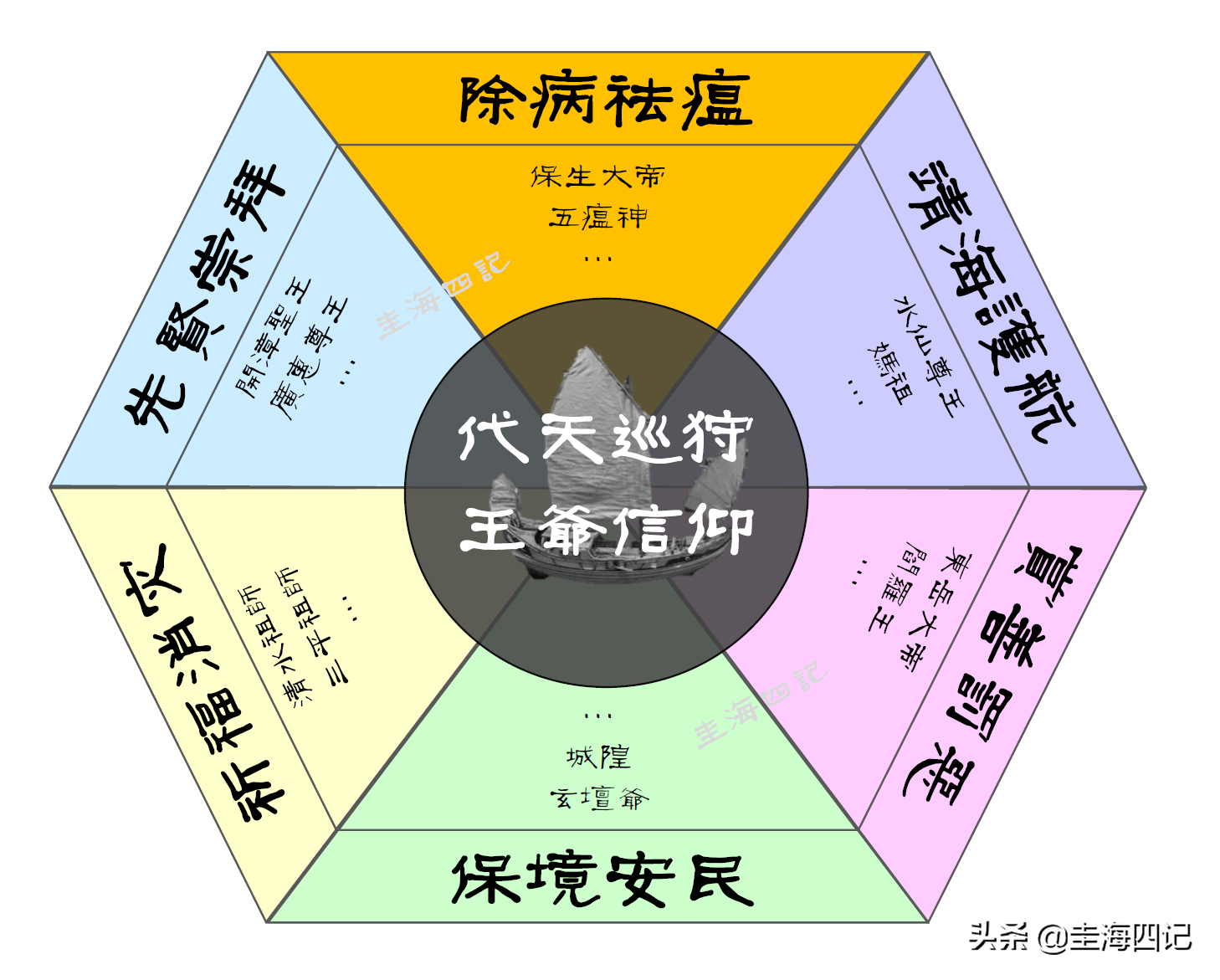

“送王船”作为闽台、东南亚华人圈极具影响力的民俗活动,几乎囊括了当地民间信仰的大部分表现形式,可谓是闽南文化万花筒,而其信仰的载体“代天巡狩王爷”发展至今,更是成为了保境安民、禳灾祈福的全能神灵。

“王爷”有别于闽南信仰圈儒释道的各类神灵,其特点显著:主神众多、仪式复杂、功能齐全、影响深远、传承隐秘等,在百姓祀奉需求上,既涵盖了闽南民间信仰的通用范畴,又适应时代、地方发展持续演变,在适应性、实用性方面尤为突出。

王爷信仰的功能

王爷信仰的功能

从发展演变轨迹看,王爷信仰定型于明代中期的闽南沿海地区,是在明代家族式社庙或社祠基础上,吸收了靖海护航、祛病消灾、保境安民、先人崇拜等本地传统神灵或其功能、科仪的内容,最终杂糅、消化而形成的一套颇为讲究的“送王船”或“王醮”仪式,至于其主神的形象根据庙宇初始来源或中途发展的渠道不同而有所区别。

第一阶段:家庙与社祠的萌芽

今日福建在全国范围内,仍以民间信仰多样、祖先崇拜至诚闻名,究其根源,除了闽地历来尚巫传统外,主要受两宋以来程朱理学的深刻影响。

闽南人的家庙

闽南人的家庙

《礼记·王制》载:“天子七庙,诸侯五庙,大夫三庙,士一庙。”在北宋以前,家庙、宗祠仍是上层社会的独有,与封建帝王的封赐紧密相关,寻常百姓只能在自己的家中立牌简单祀奉先人,轻易之间绝不敢僭越礼制。随着宋王朝政权重心南移,为抵抗北方的武力压力,宋王朝频繁尝试各种加强内部向心力的统治手法,而二程和朱熹创立的忠孝理学便十分契合这种需求,而福建更是成为该理论的发源地与中心。

于是,在朱文公的倡导下,福建上至达官贵人,下至山海樵翁,从府县内城到山野僻壤,家庙四起,修谱成风,从而掀起了聚族而居的流行之风,这在当时也彻底解决了宋代福建客户数量超过主户的矛盾问题。

宋代理学的发展,让统治者尝到甜头,当朝代进入明代时,更是将忠孝礼义要求发展到极致,大明王朝开始在聚族而居的里社中推行社祠制度,“里社,每里一百户立坛一所,祀五土五谷之神…专为祈祷雨旸时,若五谷丰登…遇春秋二社,预期率办祭物,至日约聚祭祀。……祭毕就行会饮,会中先令读抑强扶弱之誓”,其目的为增加帝国基层行政单位的凝聚力,以避免同一宗族过于强大形成一致排外的共识影响帝国根基,诚如江西“义门陈”的拆解,鼓励以社为单位的各族协同发展,是明朝反思宋元发展教训总结而出的经验。

如此家庙与社祠制度的推广,使得福建百姓在信仰方面有了最基本的观念和环境、思想基础。

第二阶段:瘴与瘟的威胁

福建,号称中国与海最近的省份,从其出世开始,便充满了山海的神秘感。

五代以前,福建处于移民输入的欠发展阶段,当时北人南来,对这片新土最担心的便是“瘴疠”,其源头除了水土不服外,还包括亚热带地区湿热、细菌等环境因素影响,于是人们对生存的期望便是除病祛瘟,如保生大帝在两宋时期的扩张便是瘟疫问题在医术方面的体现,而对于医术匮乏的地区,则以送瘟仪式以代。

送王船像烧王船的发展,便有送瘟的意义

送王船像烧王船的发展,便有送瘟的意义

如明代《五杂俎》所说,“闽俗最恨者,瘟疫一起,即请邪神,香火奉事于庭,惴惴然,朝夕拜礼,许赛不已,一切医药,付之不闻”,明嘉靖《清流县志》亦云,“正月上元,十三、四、五日,各家门首悬灯,各里造纸船以送瘟鬼”,明代《武陵竞渡略》,“今俗说禳灾, 于划船将毕, 具牲酒黄纸钱, 直趋下流, 焚酹诅呪疵疠夭札, 尽随流去, 谓之‘送标’”。

可见,在南中国,送瘟甚至替代了求医成为一方的主流,而其形式亦多种多样,如屈原的故乡便以划龙舟的形式将象征瘟疫的“桃符、兵罐二物”投掷于江中,借龙舟的滑行将瘟疫带离居住区,只是之后这种送瘟方式成了“赛龙舟”,而被忽视了背后的送瘟本质。而在福建,送瘟则和中国传统类似,以折、糊纸船的方式将瘟疫随船送入水中顺流而去,这种方式便是王爷信仰“送王船”的滥觞之一。

第三阶段:航海时代的传统礼仪

成书于南宋绍兴的《忠穆集》对福建海船的描述是这样的,“南方木性与水相宜,故海舟以福建为上,广东船次之,温、明船又次之”,福建从陈洪进献土赵宋王朝后,开始进入经济文化发展的快车道,与海外贸易相关的一切事物瞬间跃居宋朝的尖端,因此但凡与海有关的朝贡、出使、贸易等,都多少受到福建人的影响。

王爷信仰的王船,实际上便是传统的福船

王爷信仰的王船,实际上便是传统的福船

北宋徐兢所撰《宣和奉使高丽图经》中便提到了航海过程 “祭海“的相关细节,” 每舟各刻木为小舟,载佛经、粮糗,书所载人名氏,纳于其中,而投诸海,盖禳厌之术一端耳“,以舟承载祭物投入水中的方式,与西门豹为河伯娶妻的做法类似,这种中国民间传统的祭祀方法与今日”送王船“游地河基本一致。

《宣和奉使高丽图经》还另外提到了对淹没于大海中的亡灵超度的方式,“舟行至此,则以鸡黍祀沙,盖前后行舟,遇沙多有被害者,故祭其溺水之魂云”,在福建沿海,常有临堤小庙,内中或牌位,或瓮,或桶,神灵称“伯公”,其真实身份便是漂泊海上的“落难者”,而渔民一旦遇到变回打捞上岸统一放置在伯公庙中接受四季祭拜,而在“送王船”仪式中也有“普度”的环节,其目的也是祭奠亡灵,不管是来自陆上还是海上。

航行过程如此,海边更是,元代汪大渊《岛夷志略》载当船舶到达灵山时,“船人斋沐三日,具什事,崇佛讽经,燃水灯、放彩舶,以禳本舶之灾,始度其下”,明代张燮《东西洋考》在灵山的记载上与《岛夷志略》相同,还另外发现广东界内的乌猪山也有同样的风俗,“上有都公庙,舶过海中,具仪遥拜,请其神祀之,回用彩船送神”,明代马欢《瀛涯胜览》在爪哇国也看到了类似的仪式,“亲朋邻里以槟榔、荖叶、线纫草花之类,装插彩船而伴送之,以为贺喜之礼(婚礼)”。

似乎,早在明代及以前,在整个南海的周边,都存在“送彩船”的仪式,或送神,或送礼,或祈福,不一而同,但却都是一种美好的期望,与内陆地区的送瘟截然不同,而彩船的制作,或木、或纸,大多规模不大,重在颜色鲜艳,内容详实,这与今日“送王船”纸糊彩纸、饰以彩灯、龙头等十分相似。

第四阶段:民间航海时代的兼容并蓄

“送瘟”、“出海”、“社祠”功能是闽南民间信仰的三大基础内容,分别衍生出今日闽南民间信仰、道教体系的主流神灵,“送瘟”以保生大帝为代表,“出海”则为妈祖、龙王等,至于“社祠”最早发生变化,一般体现为一方境主,可以是祖先也可以是先贤,甚至祖先的原乡保护神,来源最是广泛,如泉州的广泽尊王、漳州的开漳圣王、广惠尊王等,也有闽南原生的佛教得道高僧,如泉州的清水祖师、漳州的三平祖师等,这些发源于宋代的神灵,都有共同的属性,那便是接受朝廷的正是赐号,由地方保护神升级为官定神灵,拥有官祀的支持。

家庙至今仍是香火鼎盛

正因为其官方背景,限制了他们的分布范围。

特别是从明代永乐以后,海禁政策得到全面执行,福建沿海,特别是闽南地区蓬勃的民间贸易取代了原来泉州市舶司的作用,一种由民间主导的海上活动成为当时当地社会发展的主流。基于心安及大海的畏惧,沿海百姓急神灵的呵护,于是王爷信仰开始出现,并隐秘发展。

清代漳州蓝授世在《瀆神私议》中将这种变化描述的十分清楚,先是民间对王爷之神的来源阐述为“五行之气与时偕行,木春、火夏、金秋、水冬,本诸阴阳,根于太极,后之人因行而为之著姓,水曰池氏,金曰白氏等类”,从而产生了池王爷、白王爷、朱王爷等神灵形象,而其作用除了替代社祠的功能“即本社神明祈之,如祈谷、祈麦、祈年岁丰熟、人物阜安,至秋报之人朴而礼质意诚而神享”外,更主要的是“察善恶”,以达到信众“冀免罪”的真实目的,“是王徇人情而违帝,破法也”,故而民间给与王爷“代天巡狩”的权力,以便能“解民疑以安民心”,这种述求便是根源于明代民间走私活动的心理暗示,希望通过官方未认定的神灵“王爷”来执行“代天巡狩”的保境安民、靖海护航职能,并能免除“铤而走险下海贩番”之罪,而其仪式则继承了“社祠”和“出海”的内容。

但,明代大航海时代造就的“民富”,却无意间让“王爷信仰”发展壮大,“古之时,其送神也,存其意,舟车夫马以纸为之,东西南北惟其所之斯谓明器神明之也”,“然则造船亦非乎?古者送神以纸为舟,后易之以布,今易之以木”,民间资本的注入,使得原本以“纸船出海”,却渐渐地变成了“布船”,乃至最后的“木船”,如此变化,是费用的增加,也是仪式的扩大,故而在明清两代,“王爷信仰”因“送王船”仪式的盛大而被官方定义为“淫祠”。

社庙在闽南的地位至今仍然稳固如初

清乾隆《龙溪县志》载,“俗信巫,或假为王爷之号,以惑众,岁敛钱至数十万,糜费坏教此其尤者。夫俗奢示之以俭,俗俭示之以礼,友朴还淳是在化民成俗之君子耳”。清乾隆《海澄县志》亦载,“近滨海村民不明事理,每二三年间倡为造王船之说,其百端耗费,穷极佻巧,动敛数百金。在平时一文难舍之人,视此等事,疑鬼疑神,踊跃布金,而不知其暗于大义”。道光《厦门志》载,“有所谓王醮者,穷其奢华,震鍧炫耀,游山游海,举国若狂。扮演凡百鬼怪,驰辇攒力,剽疾争先,易生事也;禁口插背,过刀桥、上刀梯、掷刺球,易伤人也;赁女妓,饰稚童肖古图画,曰台阁,坏风俗也;造木舟,用真器,浮海任其所之或火化,暴天物也。疲累月之精神,供一朝之睇盼,费有用之物力,听无稽之损耗,圣人神道设教,而流弊乃至于此,犹曰得古傩遗意,岂不忧乎”。民国《同安县志》载,“请王爷莫稽所自, 往往三五年举行, 大书代天巡狩。先期盛设仅仗帐幕, 近海者造龙舟, 名曰王船。橹、桅、篙、樯俱备, 旗帜悬挂如总督阅操, 依筊去定期, 行有日, 居民以牲醴致祭, 演剧, 并备器皿柴米各物, 满贮船中。届期将船挂帆, 乘风送出海洋, 任渔船搬取。其船飘流到何乡, 该乡则迎祀之。筊择期, 乃送去, 每一次费不下万金”。

经明代发展,“王爷信仰”最终成型,但因为其违背了“俭、正”的执政理念,而一再被官府“绞杀”,清乾隆《海澄县志》载,“(明嘉靖初年)适其地淫祠颇炽,公撤之,得木材若干,复于长屿釐籍没之产,得白金若干,上记当道,即分署为安边之馆”,柳暗花明又一村,在发展缝隙中,“王爷信仰”却迎来了另一种生存的方式。

第五阶段:“瘟疫”肆虐的另一种姿态

自古以来,瘴、瘟无时无刻不威胁着古人生命,而福建又是当时中国的重灾区,既有温热环境的因素,又有因东西洋交流引入的各种外来疫情。根据李颖《明代福建瘟疫述论》研究结果,终明一代,福建共发生163县次瘟疫,平均每年0.6次,以明万历年为例,邵武、福宁和福州发生次数最多,占总数60%以上,兴化和汀州最少,漳泉再次之,因此以送瘟为主体目的的“王爷”多来自福州地区。

九龙江口的送王船风俗分布图

如明末清初《榕城纪闻》载,“二月疫起,乡例祈禳土神,有名为五帝者,于是各社居民鸠集金钱,设醮大傩…继作纸舟,极其精致,器用杂物无所不备,兴工出水,皆择吉辰…出水名曰‘出海’,以五帝逐疫出海而去也”。五帝,《三教源流搜神大全》称“此是五方力士, 在天上为五鬼, 在地方为五瘟,春瘟张元伯、夏瘟刘元达、秋瘟赵公明、冬瘟钟士贵、总管中瘟史文业”,可以说福州的王爷事实上就是传统道教的瘟神,其仪式大体上也是历史传承,台湾的王爷信仰有一部分便深受其影响。

发展至清代,瘟疫肆虐日趋严重,根据李颖、王尊旺《清代福建瘟疫述论》载,清代福建瘟疫次数已增加至434县次,远远高于明代的水平,且瘟疫的种类也发生了变化,带有明显的域外元素,如霍乱和鼠疫,更重要的是,瘟疫重灾区明显南移。以霍乱为例,从道光二十三年(1843年)到1949年近一百年时间里,厦门共发生17年次,报告病例1845粒,死亡892人;从光绪十年(1884年)到1946年,福州共发病1646例,死亡400人。至于鼠疫则严重度更高,从光绪二十一年到二十六年的6年里,晋江发生大规模鼠疫,发病77558例,死亡71363人,可谓惨重。

因瘟疫规模宏大,而受制于当时的医疗水平,闽南地区,乃至福州、兴化等地,百姓所能采取的措施只有两条,一为离乡背井四处逃难,二为向神灵祈祷祛除瘟疫,故而东南亚及台湾成了闽人趋之若鹜的新天地,而“王爷信仰”因形式上与传统的“送瘟”仪式相近而广为传播。

王船上的神龛

清康熙五十五年《诸罗县志》载,“召巫设坛,名曰王醮。三岁一举,以送瘟王…相传昔有荷兰人夜遇船于海洋,疑为贼艘,举炮攻击,往来闪烁,至天明,望见满船皆纸糊神像,众大骇,不数日,疫死过半”。康熙五十九年《台湾县志》载,“台尚王醮,三年一举,取送瘟之义也,附郭乡村皆然。境内之人,鸠金造舟,设瘟王三座,纸为之,延道土设醮”。康熙六十一年《赤嵌笔谈》载,“三年王船备物建醮…上帝敕令五人巡游天下,三年一更,即五瘟神”。乾隆二十八年《泉州府志》载,“里社禳灾,先日延道设醮,至期以纸为大舟及五方瘟神,凡百器用皆备”。道光年间《乌石山志》载,“闽中乡社多奉五帝,五六月间,昼夜喧呼,奉神出游,有所谓‘请相出海’”。光绪末年《泉俗激刺篇》载,“有病药不尝, 用钱去贡王, 请跳童, 目连傀儡演七场, 资财破了病人亡…纸船送王行。送王流水去, 锣鼓声动天, 吓得乡人惊半死, 恐被王爷带上船”。

借“送瘟”名义,“王爷信仰”渐渐摆脱淫祀的困境,并开始疯狂地扩张传播,根据朱天顺《闽台两地的王爷崇拜》描述,1918年台湾以王爷为主神的庙宇计453座,至1934年增加至550座,到了1960年更是达到730座,一跃成为台湾最大的主祀神庙,以至于时至今日,闽台大部分的王爷庙宇被标记上“瘟神”的烙印。

因此,王爷与瘟神的挂钩,约莫起于明代万历末年,于康乾时期形成统一的科仪模式,最终在光绪年间达到爆发式的扩散,这主要受隆庆开关后,闽南沿海民间贸易受到官方认可,东西洋各类新事物规模性进入福建,并以五口通商以后达到巅峰,与之同时的是域外瘟疫的入侵,使得王爷信仰也同时蓬勃发展。

王爷信仰的历史发展简图

当然,随着传播方向的差异,王爷信仰也随所在地的实际情况发生了些许适用性的变化,如台湾地区的王爷信仰,增加了郑成功的传说,如连横在《台湾通史》的观点,“唯台湾所祀之王爷,自都邑以至郊鄙,山陬海澨,神宇巍峨,水旱必告,岁时必祷,尊为一方之神…其言代天巡狩者,以明室既灭,而王(郑成功)开府东都,礼乐征伐,代行天子之事。故王爷之庙,皆曰代天府,而尊之为大人,为千岁,未敢昌言之也”,甚至后人将王爷中的最大类朱、池、李王爷与郑成功、郑经、郑克塽祖孙三人一一对应,以“朱”为国姓,以“池”为闽南语郑音,甚者,以朱池李三姓王爷的黑、红、白脸附会至郑氏三人的辈分。

至于南洋地区,则以祖先崇拜和原乡保护神为主,如槟城姓陈桥的“开漳圣王”和浮罗地滑济阳堂“水美宫”辛柯蔡三姓王爷,均是祖先演变成王爷,这也有别于闽南原乡的神灵形象。

不管怎样王爷信仰以及“送王船”的形式,在历史发展中,以“家庙”、“社祠”为基础,以大航海时代民间出海靖海护航为需求,发展而成的“代天巡狩”里社信仰,随着明清两代瘟疫的肆虐,又加入传统送瘟的内容,加上民间道教科仪而成为完整“送王船”或“王醮”习俗,并最终壮大成为普遍的全能神信仰。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复