「第72记」

揭开“送王船”的神秘面纱

1958年,毛泽东同志“读六月三十日《人民日报》余江县消灭了血吸虫,浮想联翩,夜不能寐。微风拂煦,旭日临窗,遥望南天,欣然命笔”,写下了《七律二首·送瘟神》:

其一

绿水青山枉自多,华佗无奈小虫何。

千村薜荔人遗矢,万户萧疏鬼唱歌。

坐地日行八万里,巡天遥看一千河。

牛郎欲问瘟神事,一样悲欢逐逝波。

其二

春风杨柳万千条,六亿神州尽舜尧。

红雨随心翻作浪,青山着意化为桥。

天连五岭银锄落,地动三河铁臂摇。

借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧。

2016年厦门钟山烧王船

诚如毛泽东同志所说,“借问瘟君欲何往,纸船明烛照天烧”,一把火把象征装有“瘟疫使者”的纸船烧掉,便是当时及之前国内消除瘟疫的通用办法,而这种广泛流传的方式也一度成为人们对“送王船”的唯一印象。

然而,作为福建,特别是闽南文化覆盖区所特有的“闽台送王船”却并非如此简单。

国家级非物质文化遗产——闽台送王船

国家级非物质文化遗产——闽台送王船

闽南民间信仰种类之丰富、仪式之讲究、奉祀之虔诚,远超想象,不同于西方人的信仰模式,闽南人更倾向于多神论,提倡信仰的百家齐放,至于其中缘由,除了传统儒学教育对信仰的包容性外,更多的是根据信仰者生存、生活环境的需要选择、创造、改进自己信仰的生态,以至于,在闽南人的信仰中,往往亦道非道,似佛非佛,各种儒释道兼容渗透,而王爷信仰便是其中的典型。

开漳圣王、保生大帝、妈祖等闽南常见神灵,本都是活生生的现实人物,或将、或医、或寻常百姓,他们因生前、死后的功绩、灵异显著,逐渐被闽南人引为地方守护神,继而通过地方官绅的奏请获得封建王朝统治者的封赏和赐号,从而由地方守护神摇身一变成为执掌一方的“官有”神灵,如此经儒到道的“升级”,既实现其地位从民间私祀到官方认可的跳跃,又奠定了发展壮大的基础。

1919年马六甲勇全殿王船巡境,来源:石奕龙,东南亚马来西亚等国闽南人的王船祭

而王爷信仰却另辟蹊径,不经过官方的认定,单凭民间百姓的拥护和崇祀竟也发展到与之相近的规模,而正是这种百花齐放的发展模式,才使得王爷信仰的主神出现百家争鸣的状况,这也间接造成了各地王爷庙在仪仗、配享、功能等方面出现不统一的现象。

王爷信仰在归类上,容易与开漳圣王、广惠尊王、广泽尊王、水仙尊王、龙王、瘟王等同样带有“王爵”的神灵混淆,求同存异,可通过三个特征予以区别,如旗号“代天巡狩”、仪式“送王船”和神灵称谓“王爷”。

一般情况下这三个特征兼而有之才是狭义的王爷信仰,有些地方受财力限制或传承的中断,“送王船”仪式可能以其他形式呈现,如进香、“结彩楼”等,叫法也可能多种多样,如“王醮”、“烧王船”等,因此在不考虑信仰的目的和功能,单纯从表现形式便可简单予以辨别。

“送王船”事实上只是“王爷信仰”诸多科仪中的一项,只因其作为信仰的高潮表现模式,往往直接被当做代表一概论之,要搞清送王船的真谛,自然要从“王爷”的身份说起。

2013年厦门钟山送王船

2013年厦门钟山送王船

“王爷”到底指代何方神圣,历来争议极大。

福建最早的记载来自明末清初的《榕城纪闻》,当时福州疫起,百姓祈禳“五帝”,并作纸舟出海,意为“逐疫出海”,同时又作“纸糊五帝及部曲”,“旋绕都市四围”,百姓“执香随从者以数千计”。而闽南地区最早的记录则来自台湾,清康熙五十五年陈梦林纂修的《诸罗县志》,其描述与《榕城纪闻》大体相近,只是更接近今日闽台送王船的面貌,“召巫设坛,名曰王醮,三岁一举,以送瘟王,醮毕,盛席演戏,执事俨恪跽进酒食;既毕,乃送船入水,顺流扬帆以去”。

如果纯粹以现有文献追溯“送王船”及对应的“王爷”,或许很容易得出统一的结论:瘟王。但这个结果,却很容易得到绝大部分的王爷庙宇主事者及信仰者的一致反对,特别是原漳泉两府及东南亚各国。

马六甲勇全殿1933年的王船,来源:石奕龙,东南亚马来西亚等国闽南人的王船祭

的确,从目前尚存的“送王船”文献来源看,除了出自福州外,绝大部分来自台湾和厦门,其年代均在清康熙及以后,而从其中的描述看,这些记载存在比较明显的引用印记,其源头大多指向漳泉两府,只可惜我们很难能找到漳泉两地更早的明确记载。

根据“送王船”习俗,王船的最终流向分“游天河”和“游地河”两种,前者如毛泽东同志的诗句所述,以火焚之,称为“烧王船”;后者如《榕城纪闻》和《诸罗县志》所载,送入河中或海中随波逐流,称为“送王船”。随着时代发展,放入水中的方式因涉及水手引渡、影响航运、当局干涉等诸多因素影响渐渐更改为以火烧之,以至于我们无法想象王船漂流过海到达台湾的壮举,根据台湾嘉义县朴子镇镇安宫的记载,其来源为“闻于前清咸丰五年(1855年)乙卯孟冬之晦, 神以小木舟横渡重洋而抵草港…邻近七村居民共趋迎建坛奉祀”,而这只王船则来自福建泉州府南沙坑寮(即今晋江市深沪镇镇海宫)。

台湾开发较晚,其民间信仰基本来自福建闽南,而其中便有不少王爷信仰是通过王船靠岸的方式获取,消灾去瘟本是“送王船”的功能之一,当王船在台湾沿海靠岸,当地百姓内心的担心是必然的。

南鲲鰰代天府,来源:胡迈,台湾的王爷信仰

南鲲鰰代天府,来源:胡迈,台湾的王爷信仰

《安平县杂记》载“间有王船停滞他庄海岸,则该庄亦要禳醮。不然,该庄民人定罹灾祸,此有明验也”,更有甚者,如《诸罗县志》载,“相传昔有荷兰人夜遇船于海洋,疑为贼艘,举炮攻击,往来闪烁;至天明,望见满船皆纸糊神像,众大骇,不数日,疫死过半”,如此以讹传讹,使得“送王船”采瘟王说在台湾广为流传。

与之经历截然不同的是东南亚的王爷信仰,他们多为漳泉先人从家乡携带神灵异地重建,或许是因为远离故土,东南亚的王爷信仰带有浓郁的故乡情结,特别是祖先崇拜与乡土王爷信仰的结合更增加了华侨华人的家国之思,如马来西亚槟榔屿浮罗地滑和湾岛两处水美宫,本来为朱、池、李三府王爷庙宇,前者后来变成辛柯蔡三姓王爷的宗祠。

2016年厦门钟山水美宫送王船

2016年厦门钟山水美宫送王船

东南亚的“送王船”民俗在形式上与闽台并无区别,只是在神灵的功能上,更突出保境安民、祈求风调雨顺的作用,至于瘟疫的相关内容,则基本不可见。

因此,从目前各地王爷庙的传说及研究结果看,王爷的身份来源可总结为五种:一为古代死于非命的进士或儒士(朝代有秦、唐、明之别);二为以身试毒的义士(如王爷中数量最多的池王爷);三为由海上漂流上岸的人或写有名讳的物件(或木牌、或木船、或尸体);四为隐喻及纪念的抗清义士(如郑成功及其部将);五为由祖先或历史人物演变而成的神灵(祠庙合一的祖先崇拜)。

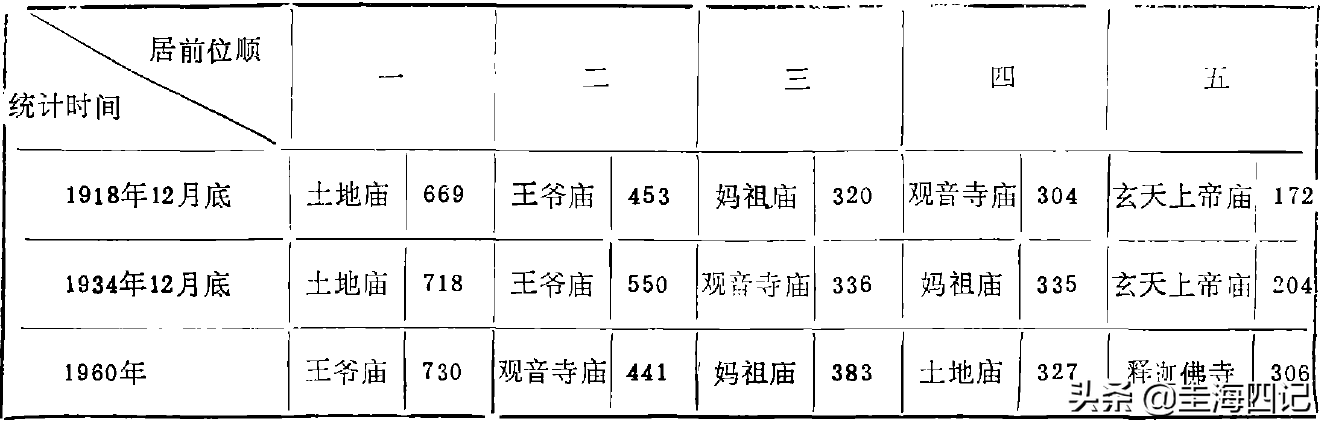

台湾寺庙主祀神数量统计表,来源:朱天顺,闽台两地的王爷崇拜

台湾寺庙主祀神数量统计表,来源:朱天顺,闽台两地的王爷崇拜

根据台湾地区的统计,目前已知的王爷姓氏至少包括:李、池、吴、朱、范、温、康、关、马、赵、张、钟、刘、史、谢、连、苏、施、许、袁、萧、崔、卢、潘、郭、邢、姚、金、岳、雷、伍、罗、黄、洪、蓝、白、纪、蔡、沈、余、俞、于、虞、陈、包、薛、林、杨、徐、田、谭、封、何、叶、方、尹、高、甘、郑、吕、章、耿、王、武、华、夏、楚、秦、鲁、齐、越、周、殷、韩、魏、陆、唐、陶、宋、胡、狄、骆、韦、欧、侯、柯、万、江、荣、邱、孟、董、戴、吉、聂、龙、云、游、尤、莫、干、程、倪、丁、元、潘、廉、石、玉、清、将、帅、兵、士、寇、冠、抄、平、顺、琼等姓。

正因为王爷的来源众多且广泛,至今仍未有统一的说法对王爷信仰进行全面的定义和宣扬,以至于在相当长的历史时期,王爷庙一度被当做“淫祠”看待而惨遭破坏,本着“求同存异”的原则,我们依然可以从闽、台及南洋的信仰现状中找出王爷庙产生的初衷以及存在的目的,那便是与“海”相关的一切美好期望与明代“社坛”公祭的共同作用。

永福宫2009年巴眼亚比王船祭的王船巡境,来源:东南亚行客——龚泉元的博客

《明史》及《明会典》载,“里社,每里一百户立坛一所,祀五土五谷之神”,“若五谷丰登、每岁一户轮当会首”,“遇春秋二社,预期率办祭物,至日约聚祭祀”,“祭毕就行会饮,会中先令读抑强扶弱之誓”,明代的闽南在朱熹理学影响下,家国观念日重,加之社会安定百姓和乐,以姓氏为纽带的家族聚居开始成为当地的主流,因此朝廷钦令设置的社坛或社庙便自然而然成了同姓宗族的信仰、聚会中心。

很大一部分的王爷庙便来自明代的社坛、社庙,只是随着信仰需求的扩大,社庙开始朝着不同的方向演变,有的延续宋代传统成了保生大帝庙宇,有的则是三清大帝,不一而同。

之于王爷信仰,在全国乃至全世界的分布,均与闽南民系息息相关,主要位于古代的漳泉两府、台湾西海岸、马来西亚及印尼沿海等,而漳泉两府又以九龙江、晋江的下游及出海口为密度最高。

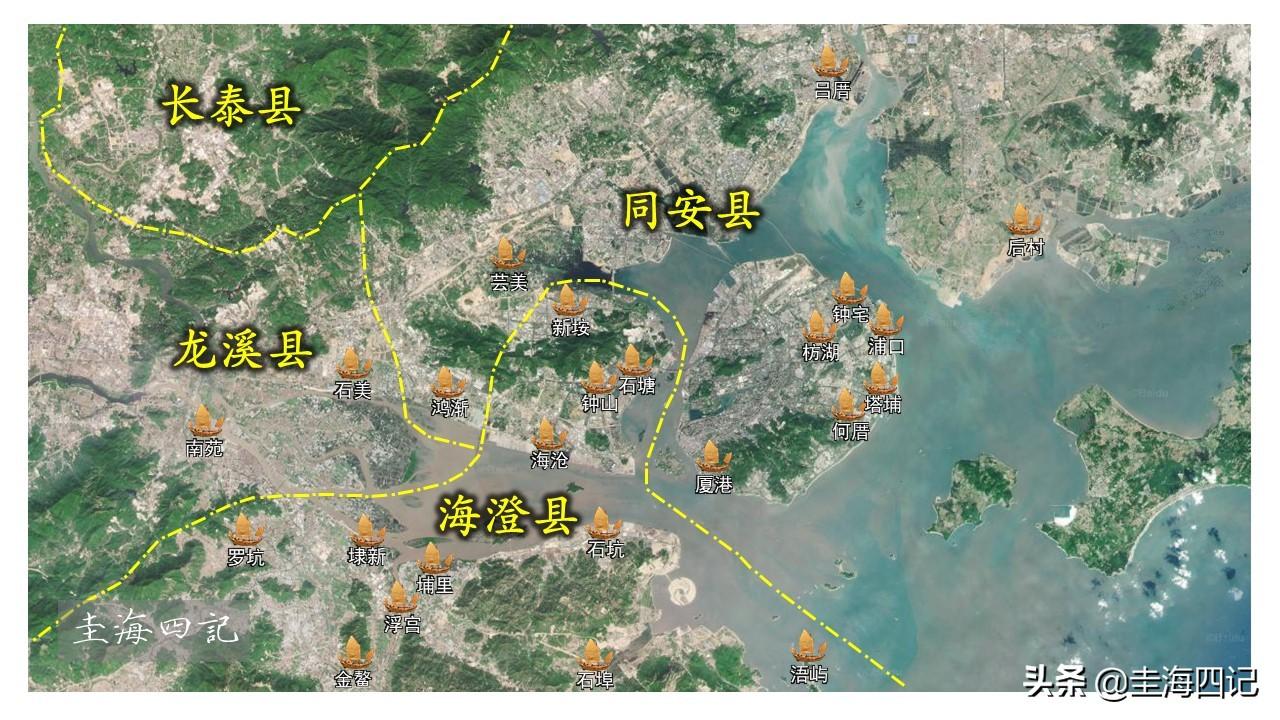

九龙江口送王船分布图

九龙江口送王船分布图

根据对九龙江口现有“送王船”或“王醮”仪式的统计显示,位于江口北岸的海沧半岛、厦门岛,南岸的海澄、浮宫、港尾等地的王爷信仰最发达,而这片区域历史上便是月港的核心及辐射所在,显然,王爷信仰的发源、壮大与月港的职能有着不可分割的关系。

绝大部分漳泉王爷庙的口传或碑记记载,其肇始年代从明初到明末不一而同,因其地处沿海的尴尬境地,在康熙初年的“辛丑播迁”以及明代地方官员整顿海疆“废淫祠”的双重作用下,王爷庙在实物保存上均存在非常统一的“记忆流失”,这也是造成如今资料溯源不便的主要原因。

但从口传历史及送王船仪式中,我们依然可以大胆猜测,王爷信仰与明代闽南沿海发达的民间海外贸易有些非常紧密的联系,从九龙江口送王船分布图中,我们可以发现,送王船的分布区域主要集中在海湾、江流下游等渊蔽之地,而这些地方正是明代文献中提及的“通番”密发之地,这里的百姓在隆庆开关之前便做起了海外造大舟、北上东洋、南下南洋的冒险尝试。

马六甲怡力勇全殿正殿,来源:石奕龙,东南亚马来西亚等国闽南人的王船祭

马六甲怡力勇全殿正殿,来源:石奕龙,东南亚马来西亚等国闽南人的王船祭

如此的冒险,一来要防范大明海军的缉捕,二来要关注海上风雨波涛的威胁,前者尚且可通过某些手段处理(如海沧安边馆的沦落),后者除了预知的航海技能外只能听天由命,于是,响应强烈需求,一种颇具象征意义的信仰模式便就地产生。

这种信仰在社庙的演变过程中,所要具备的功能已然不是当时当地已有神灵所能覆盖的,他们需要的不仅仅是镇船神灵,更需要一场仪式从心灵深处予以强大支持,而“送王船”的仪式及王爷的日常功用似乎都满足了这种需求:保境安民、祈福消灾、普度众生、护航保生。

正因为地处偏远的海疆,以海为田、以舟为马的自然条件注定了沿海百姓只能靠海为生,而在明清两代,严厉的海禁政策已然对他们的生活产生了巨大的影响,甚至威胁到继续存活下去的可能,沿海百姓强烈需要一种能给予他们继续活下去,甚至活的更好的力量,于是,依托想象,不管是人间的皇帝还是天上的玉帝,“问天要权利、要勇气、要理由”的“代天”权力便成了他们展开大海行动的凭借,这或许就是“代天巡狩”的源头力量。

厦门钟山水美宫王爷的行宫——福仁宫

厦门钟山水美宫王爷的行宫——福仁宫

但显然,这样的冒险下洋以及对应的信仰模式自然不会受到官方的认可,他们只能依靠民众的力量偷偷进行,最终一种与海洋密切相关的“送王船”仪式便形成了,只是后来随着明清两代瘟疫在福建的肆虐,与“送瘟神”形式相近的“送王船”活动便被寄予去除疾病的功能,甚至在后来发展成全能神灵,而事实上,“王爷”只是 “代天巡狩”的权力象征,拥有至高无上的法力,是百姓日常生活、下海谋生的保障力量,真正在“送王船”时,船上仍有诸如妈祖、大道公、哪吒等其他神灵,这更像是一场盛宴,极致各种法力的仪式。

因此,“送王船”的目的并不仅仅只是祛病消灾,更有庇佑国泰民安、风调雨顺的全能作用,甚至可以说是闽南民间信仰的百科全书亦不为过。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复