在厦门岛的东部,洪济山的余脉到了这里,呈现出一片由南向北的埔地,这就是前埔。云顶岩下来的水和一条由西向东的溪流,滋润着这片土地。这里向东就是面向金门烈屿的海岸,海风送来的海腥味,弥漫着整个村落。数百年来,人们辛勤地劳作,从地里到海里,守望着自己的家园,也少不了远赴南洋谋生的闯荡。

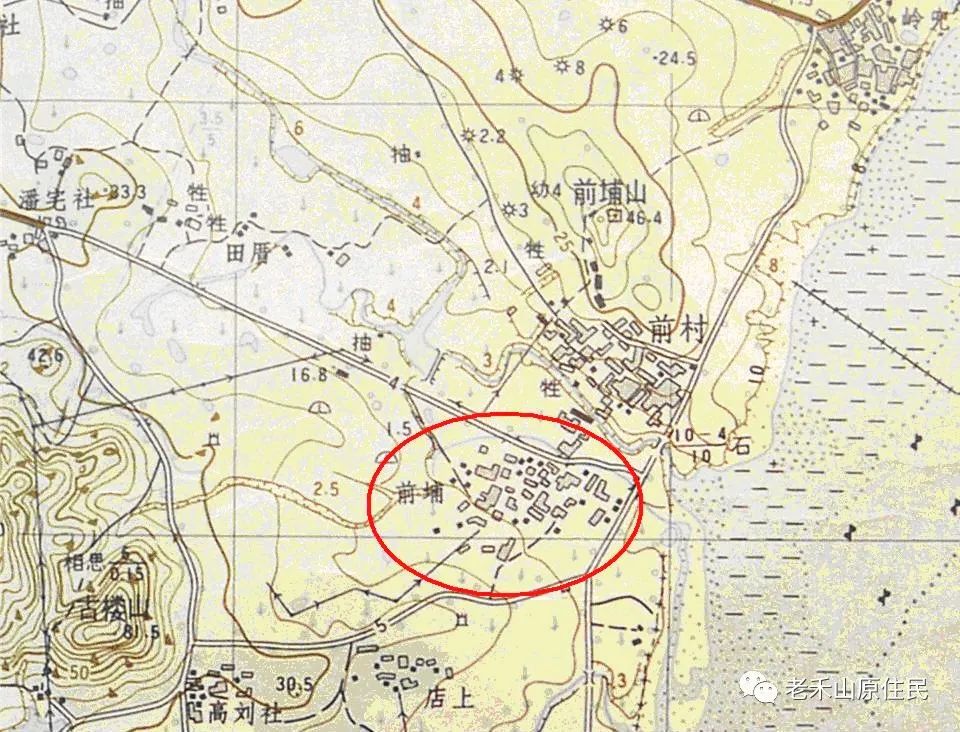

1929年地图上的前埔

1975年地图上的前埔

聚居在前埔的林姓,可以远溯到西晋永嘉年间的中原,他们尊入闽的晋安郡王林禄为“开闽始祖”。其后的“阙下”林氏衍派,在唐代出了金紫光禄大夫林珊,由永春移居安溪莲兜美。其裔孙林美宗于宋理宗时移居同安亨泥(今同安潘涂),为金紫入同始祖。长子林真虎传十世至林仙荣,明初卜居嘉禾里今前村埔,算起来至今也有近600年的历史。

苦难少年

林姓在前埔繁衍,到了“国”字辈,已经是清末时光。同治五年(1866年),这个辈分上的一个男孩在前埔呱呱落地,家境虽然贫寒,父母却为他取名“国梯”,希望能登攀长进,出人头地。此时的清朝已经到了风烛残年,瘟疫、灾荒、匪乱,一再光临。小小的国梯,只过了几年安稳的日子,上了没有多久的私塾,显露了聪明的质地,大名改成了“云梯”,寄意“青云之志”。不过,命运对他太不公平,林云梯10岁时,父母却相继身亡。小小的云梯没有依靠,尝尽了辛酸,流尽了泪水,改不了灵光善变的机灵个性,改不了的还有再苦也要顽强地活下去的信心。那一年的盛夏,为了填饱肚子,他跟着别人的身后去人家收成后的番薯地里,翻找遗漏的番薯,好不容易翻到一条大的,被人家说是偷的。把又黑又瘦的小云梯绑在井边汲水的“乌柱”上,可怜骄阳似火,但他没有低头,他有口难辩,只能坚守内心的清白。他转而流落厦门街头,叫卖油条为生。

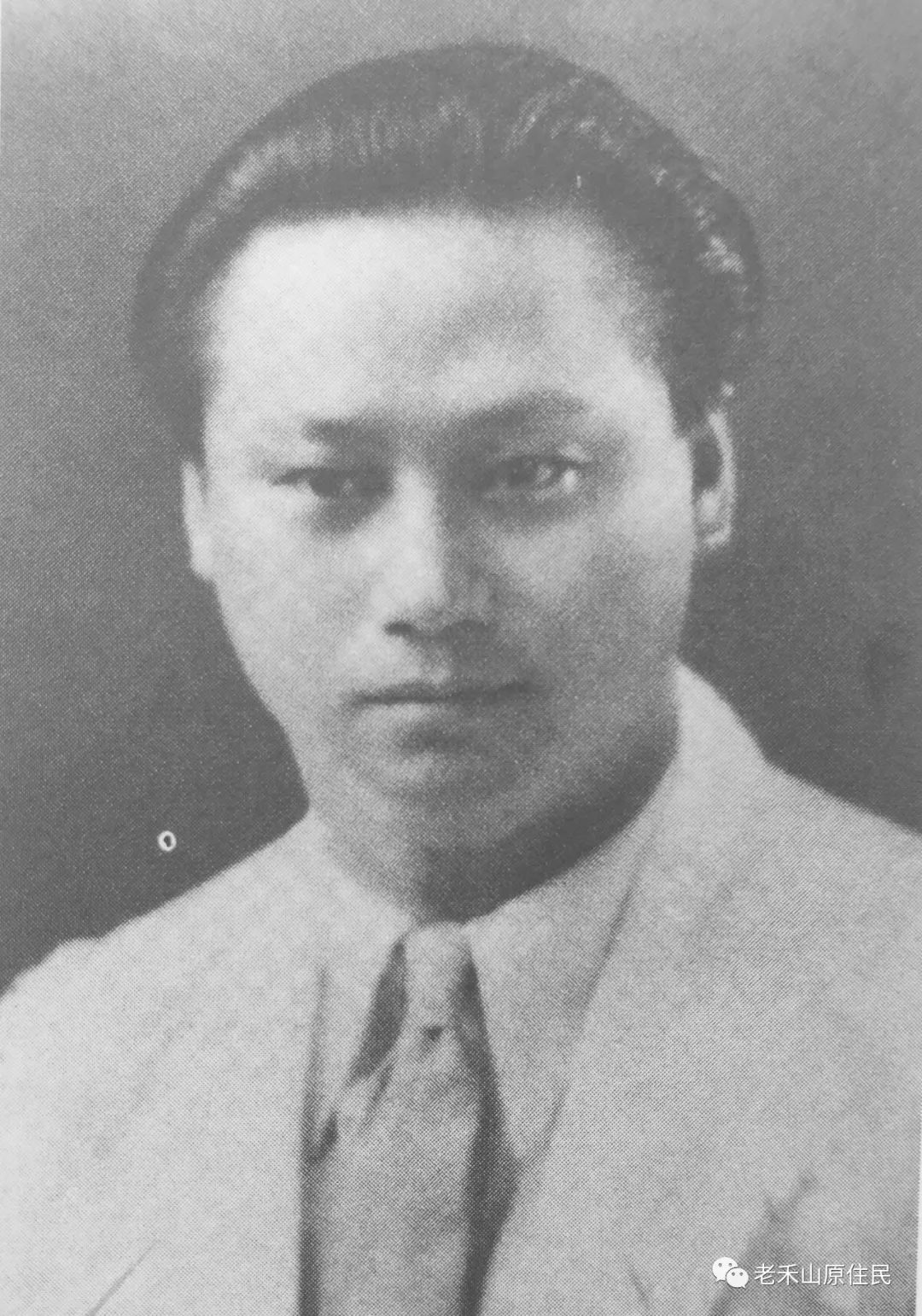

林云梯(1866—1918)

林姓族人有抱团取暖的传统,更何况是云梯的堂亲,看到小云梯如此境地,在他13岁那年,就把他带出家乡去南洋。他含着泪水,掉头回望这块生长的地方,这个锤炼他的意志承载他的苦难和屈辱的土地,心里默默地发誓——发达了,回来起大厝!

还有另一种传奇说法,小小的云梯到停泊的轮船上卖油条,船要开的时候他正好腹泻没及时上岸,急得走投无路之中,船上一位华侨商人收留了他,把他带到南洋(见《同安华侨史略》)。

“棉布大王”

到了菲律宾,林云梯先在马尼拉的一间布店当伙计,从打扫、进货、堆栈做起,到待客、记账,十分勤劳本分。机敏的他从中学到了一整套经营的门道。十多年后,林云梯自立门户,传说他转卖红糖阴差阳错发了财,这也许是老天对他的补偿。然后,他以全部积蓄投入布匹经营,逐步发展,在马尼拉唐人街(洲仔岸)开设“胜泰布庄”。林云梯属虎,顽强、果敢、当机立断是他驰聘商场的特色。赢利之后,他开大型菜场,投资房地产,事业飞速发展,成为菲律宾著名的华侨富商。

跟那个年代的所有华侨一样,凡是事业成功后的头等要紧事,就是在家乡兴建宅第。清光绪二十三年(1897年)林云梯先是在前埔建了一座二落的红砖大厝,中规中矩,只是告诉人们:当年那个穷苦孩子回来了!这座大厝盖完,林云梯的生意更加顺风顺水,越做越大,“马尼拉有整条街都是他的店铺”,成为马尼拉棉布业翘楚,赢得菲律宾“棉布大王”的美称。如今,前埔人把这座房子叫着“旧厝”,尽管破旧不堪也不拆掉,那是林云梯在家乡的第一座建筑。

清光绪三十二年(1906年),林云梯在先前盖的二落大厝右侧兴建起的三落大厝落成。几年来,林云梯延请了当时最好的建筑师傅,采购了最好的石料、红料,前后用了数年的时间,建造了堪称禾山最精美的民居大厝。

如日中天的事业,首屈一指的宅第,就如当地的民谚所说的:“有林仔梯的厝,没林仔梯的富;有林仔梯的富,没林仔梯的厝。”

爱乡重教

林云梯一向重情重义,为人豪爽,乐善好施。发家致富之后,林云梯以“乡侨”的责任和热心,捐助和参与许多教育事业和社会福利。辛亥革命志士陈仲谨为启迪民智、宣传革命,在泉州创立学堂,因学校地处城西,故名西隅学堂。1906年创办之初,就受到林云梯的大力捐助。

林云梯捐助的泉州西隅学堂今貌

1914 年 12 月,菲律宾华侨教育会在马尼拉成立,旨在发展菲律宾华侨教育。林云梯踊跃参与,慷慨捐输,担任华侨教育会董事。

1916年,在福建从事反袁活动的惠安人王泉笙,失败后奉孙中山之命,往菲律宾协助办理教育,发起创办马尼拉普智学校并任校长,还成立普智书报社。林云梯捐资襄助,在所不辞,并担任普智书报社董事。

林云梯还捐助泉州华侨叶青眼创办的马尼拉华侨公学;捐款赈济民国华北灾民等等。他还任菲律宾善举公所董事,以维护华侨合法权利,颇受当地华人尊重。

林云梯出身贫寒,懂得人间冷暖,致富后不忘家乡穷苦人,对于前埔和周边邻里,逢年过节,一定慷慨解囊,救济孤寡老人每人大米2斗、银元2元,让他们过年。如果贫苦老人身亡,就施棺一具。前埔人亲昵地称呼他“林仔梯”

林云梯心心念念的莫过于在家乡禾山前埔创办学校,振兴教育。他在建造的三落大厝里,表达了对“文章华国、诗礼传家”的希望,畅想着洋溢“书声”“剑气”的景象。可惜,天不假年,1918年,斯年52岁的林云梯在马尼拉逝世。

云梯故居里的“书生剑气”匾

林云梯有9个子女,其中6男分别是珠文、珠生、珠香、珠光、珠来、珠彪,尤为疼爱和器重的是四子林珠光。林云梯留下了巨额的遗产,还有在马尼拉和香港的许多房屋、商铺。林珠光果然没有让他父亲失望,就在林云梯逝世后的第三年,还不到20岁的林珠光就继承了父亲的遗愿,携巨款回到家乡,并和厦门教育界名人马侨儒成了莫逆之交。1920年,林珠光捐助刚刚创办不久的厦门“双十商校”买地扩建,奠定了之后双十名校发展的基础。此后,林珠光长期担任双十学校董事长,常年办学经费大部由他捐助。与此同时,在马侨儒的帮助下,林珠光在前埔建造了禾山规模最大、最为现代化的学校,并以其父亲的名字命名为“云梯学校”。云梯学校涵盖了幼儿园、小学、中学和职业教育,一律实行免费教育,在禾山独树一帜。这是林云梯对出生地“摇篮血迹”的眷念和反哺,是建造在故乡前埔的精神纪念碑。多少寒门学子在云梯学校完成了学业,走上了更加广阔的天地。有的成为革命志士,有的是爱国侨领,有的在解放后担任了领导人。

厦门双十中学首任董事长林珠光

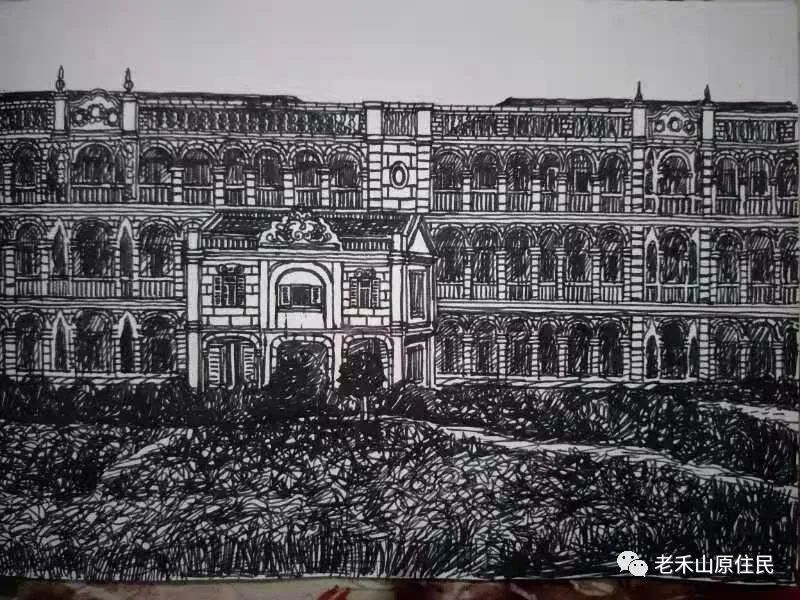

前埔人画笔下的云梯学校(黄雅香作)

云梯学校的名气太大了,以至于云梯就是前埔的代名词,去云梯就是去前埔。1926年,海军禾山办事处与侨资组成的全禾汽车公司签订合约,以专营权为交换条件,由后者负责修筑禾山公路,其中就有林珠光参与出资的厦门大学至“云梯岭”一线。1928年,全禾汽车公司在林珠光的资助下从另一个方向开辟了市区—吴(梧)村—前埔的公交线路,就叫着“云梯线”,当时还有汽车租赁专门到云梯的线路。这一年,离林云梯逝世已经整整过了10年,“云梯”的名字深深留在了这片土地。

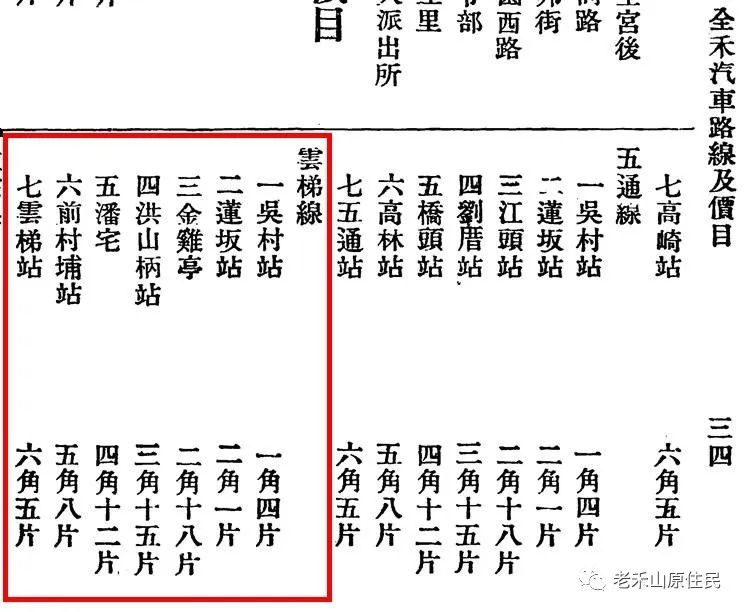

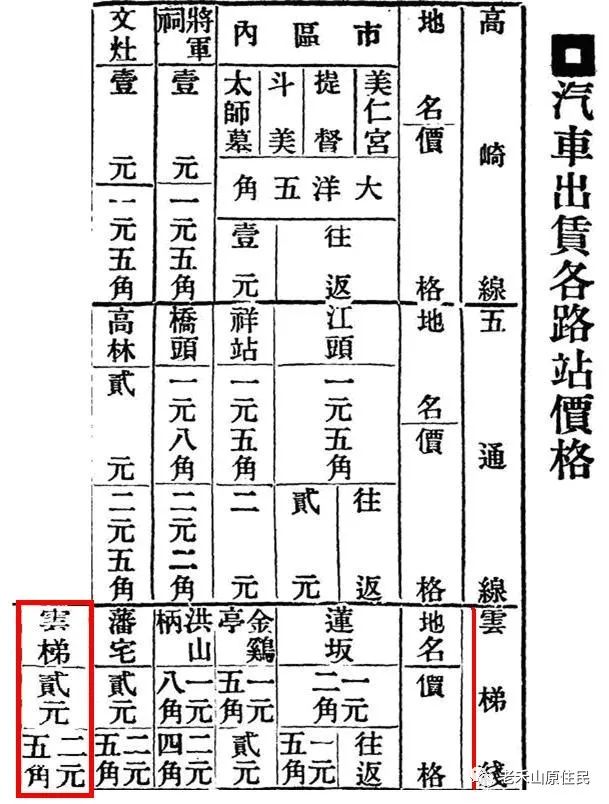

1931年全禾汽车公司云梯线(转自《厦门指南》)

1931年厦门汽车租赁中的云梯线(转自《厦门指南》)

为了家园

留在前埔的不仅仅是“云梯”的名字,还有几代前埔人不怕强敌,敢于牺牲的精神。林云梯的同乡林能隐,少时也是到菲律宾谋事经商,深受到前辈林云梯的影响,壮年后毅然回乡服务。“七七”事变之后,禾山成立抗敌后援会,分宣传、担架、医疗、义勇队等,林能隐担任组织武装壮丁进行军事训练。1938年5月10日,日寇从五通登陆,分兵一路沿海边进犯。林能隐率领壮丁队,在前埔一带截击日军。边打边撤,队员们弹尽溃散。林能隐到了上李社自来水池边时,遭遇敌军,他拔出驳壳枪独自抵抗,惨遭敌军机枪扫射,以身殉国,年仅38岁。这一年,离林云梯逝世整整20年。

抗战英烈林能隐(1900—1938)

1958年,战争的风云笼罩着海峡两岸,前埔处于对敌斗争的最前线。组织起来的前埔男女民兵个个都是好样的,他们一手扛锄,一手拿枪,白天种地、巡逻,晚上站岗、放哨。如果说前埔人林云梯建学校、办教育是用资金和恒心贡献给家乡的父老后代,那么,前埔民兵则是用青春和血汗,肩负起保卫家园的重任。在对敌斗争中涌现出来的“前埔十八好汉”是前埔民兵群体的光荣代表,这一英雄群体,再一次让前埔名扬厦门。这一年,距离林云梯逝世整整40年。

前埔“18好汉”苦练军事技术(谢国清摄 《厦门日报》1960.12.18)

林云梯逝世后,尊其遗愿,他的灵柩想方设法运回家乡下葬,叶落归根。林云梯墓葬在前埔社北,遥遥守望着他亲自建造的三落大厝。宽大的风字形墓体,隆起的龟寿墓身,立着青石墓碑。1998年,在林云梯逝世后80年,为了给市政建设让地,林云梯的后人把墓葬挖除,骨殖火化寄存在金鸡亭,用最后的行动把林云梯墓所占用的土地还给了他的家乡。

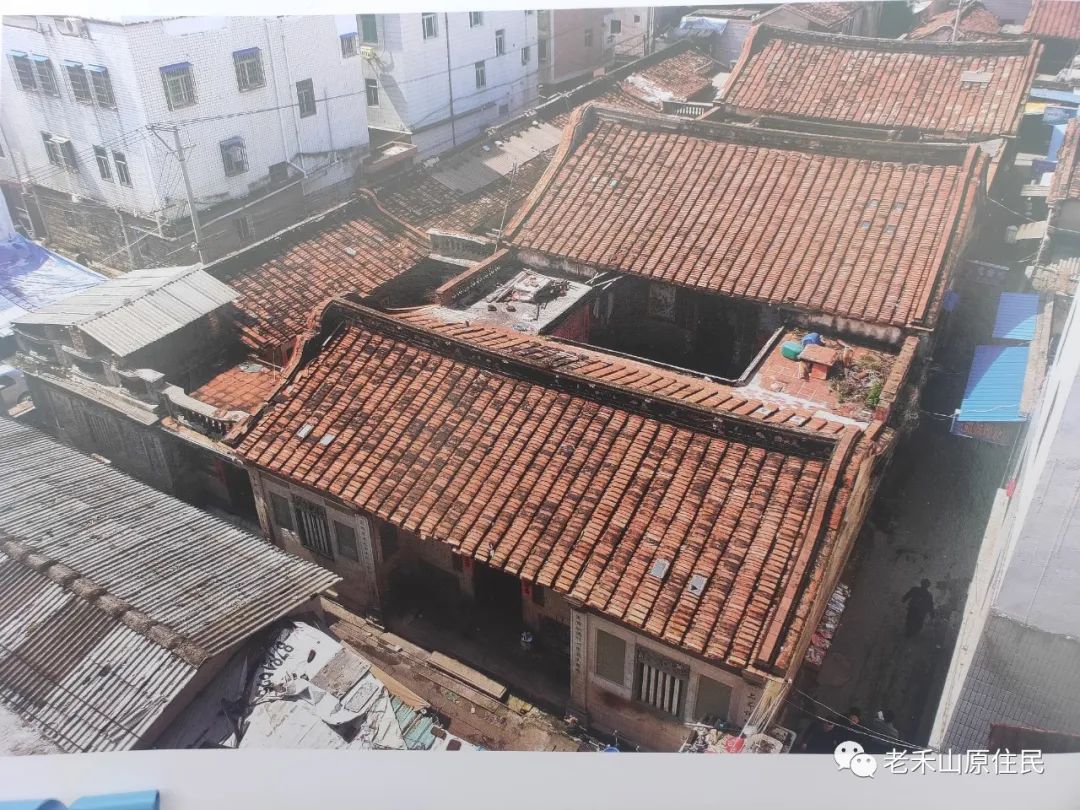

林云梯给家乡的最大纪念是那座叫“三落”的故居。1920年,林珠光在建造云梯学校的时候,在三落右侧加盖了一列护厝,使得整个故居更加宽阔宏大。在1953年、1958年二次和金门的炮战中,不少前埔人的房屋被炮火炸塌,三落成了他们免费安家的住所,林云梯故居庇护过许许多多前埔人,他们在三落娶亲生子成家,“住进三落”成了二代前埔人的集体回忆。如今,三落已经是政府保护的“不可移动文物”,经过维修,即将恢复精美绝伦的面貌和寓意丰富的文化气息,必将是前埔最著名的文化地标。

林云梯宅(转自《福建名人故居》)

建三落、办学校、通汽车,林云梯父子造福家乡的义举,跨越了百年时光的沉淀,愈加厚重。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复