「第56记」

海沧“闽台送王船”与闽南扯不清的那些事儿

“介漳泉之间,有沃壤焉,名曰钟山,地势砥平,襟层峦而带溟渤,钟灵毓秀,笃生异人,世世庙食,是为代天巡狩三府王爷。”

海沧,作为保生大帝信俗的发源地,各村社以保生大帝作为护村神灵应是理所当然、水到渠成的事情,令人不解的是,作为闽南地方信仰数量第一的妈祖,其管辖范围与保生大帝本无冲突,但在海沧却并不多见,这对于在闽南大环境下“以海为田,讨海为生”的海沧人来说,需求与现实明显存在差异。

代天巡狩彩莲队

代天巡狩彩莲队

然而,基于对讨海生活庇佑的强烈需求,海上神灵的空缺便落在了代天巡狩之上,而海沧的王爷庙也确确实实称得上是“海沧规模第二”的神灵,流传至今,已发展成保境安民的“全能神灵”,衣食住行、婚嫁求子,无所不能,无不灵验。

如石塘龙华堂、石囷玉石宫、海沧济津宫、海沧朝源宫、东屿下社王爷庙、东屿上社王爷庙、钟山水美宫、钟山福仁宫、新垵三神宫、马垄王爷庵、地头朝安宫、芸美通济宫、洪塘洪福宫、西塘龙兴宫等,其中尤以钟山水美宫“代天巡狩”之“朱、池、李三府王爷”影响最广泛、仪式最讲究、阵仗最完整。

一、何所谓“代天巡狩”

《孟子·梁惠王下》云:“天子适诸侯,曰巡狩。巡狩者,巡所守也。”

“代天巡狩”,字面上的意思,便是代替天子巡视四方,较为合理的想象可以是包青天拿着尚方宝剑,代表至高无上的“皇权”执行着先斩后奏的正派任务,抑或是钦差大臣奉着皇帝密旨到地方查腐杀奸,总之,这是一个在民众心里集合了万千理想的“青天”与“有为”,特别是居在边陲,心存的那点“被关注”与“被呵护”的念想与期望。

然而,事实是:越是没有的,越是心存感想。

彩莲仪式

彩莲仪式

代天巡狩,作为王爷庙的名号,其实有点类似梁山水泊的“替天行道”,从现有记录与传说看,大致产生于明朝大航海时代。

那是一个风起云涌的动荡年代,闽南人热衷于越洋贩番,即使海氛不清,依然铤而走险,弃生死于不顾,看似求财图利,却也道是当局不作为以致生计难以维持。

在这种复杂的环境下,闽南人一方面向往太平盛世、海疆澄清,另一方面又受海外贸易高额利益的诱惑希望既能保利又能求生,于是乎,一种兼具两种需求的神灵应运而生,它便是以“代天巡狩”为主旨的护航、保生:被赋予最高权力的同时,又具备强大的海洋神力,一人之下万人之上的“王爷千岁”或许便是最好的选择。

二、孰可谓“王爷”

既为“代天巡狩”,那么谁来承担这样的能力和责任,便显得尤为重要,可实际上,不同王爷庙的主神却大多不一,据不完全统计,闽台两地的王爷已经超过一百多种,几乎涵盖了我们所常见的姓氏,而其中又以“朱、池、李”三姓为最多,这也是为何钟山水美宫最具代表性的原因。

面对如此众多的“王爷”,我们不尽怀疑,到底这是基于何种目的而产生的信仰模式?时至今日,似乎也没有人能说的清楚,甚至,在其产生的那个时间段:明正德至崇祯年间,到底发生了什么事,使得闽南各地卷起了“代天巡狩”的信仰高潮。

福仁宫

福仁宫

有人说,王爷信仰是在影射郑成功的抗清壮举,因郑氏政权与名号在满清治下不便体现,故而民间王爷庙大多采用隐而不言的方式纪念他:以“朱”姓暗喻国姓爷的赐姓,“池”姓在闽南语泉州话发音中与“郑”相近,至于其他姓氏则可能是对参与了抗争而阵亡的一干志士的纪念。

或许,正是这样的苦衷,才使得王爷庙数百年来的初衷为人们所淡忘,而这种说法在台湾最为盛行,也是情有可原,事实也好,附会也好,不失为一种自圆其说的圆场。

更多的人认为,所谓的“王爷代天巡狩”是冤死的进士在皇帝垂怜之下的另一种发光发热的贡献方式,而这种传说也演变成各种版本的谈资,其年代最早可溯及隋唐,至迟为明代,其进士人数或360人,或36人不等,共同的说法均是读书于地下,惨招天师诬告而被作法致死,钟山水美宫的王爷来源便是采用此说。

这种说法,带有明显的以讹传讹印迹,姑且不说历史上并无此事,单单这些王爷的名讳便无法与历史上的各榜进士对上号,显然,这是民间百姓一厢情愿的自我说辞,或许只为对上典故罢了。

甚至也有人说,所谓送王船,其实就是去除瘟疫的一种形式,不得不说,王爷庙确实在瘟疫盛行时发挥了极大的功用,如白礁慈济西宫的西侧,也存在这么一座供奉代天巡狩的王爷庙“天赐东宫”,时为清末民初,白礁发生大规模的瘟疫,白礁人四处求神、求医均无果,最后从钟山水美宫分灵后,终于得以平息瘟疫之乱,故而有王爷庙之设。

白礁天赐东宫

白礁天赐东宫

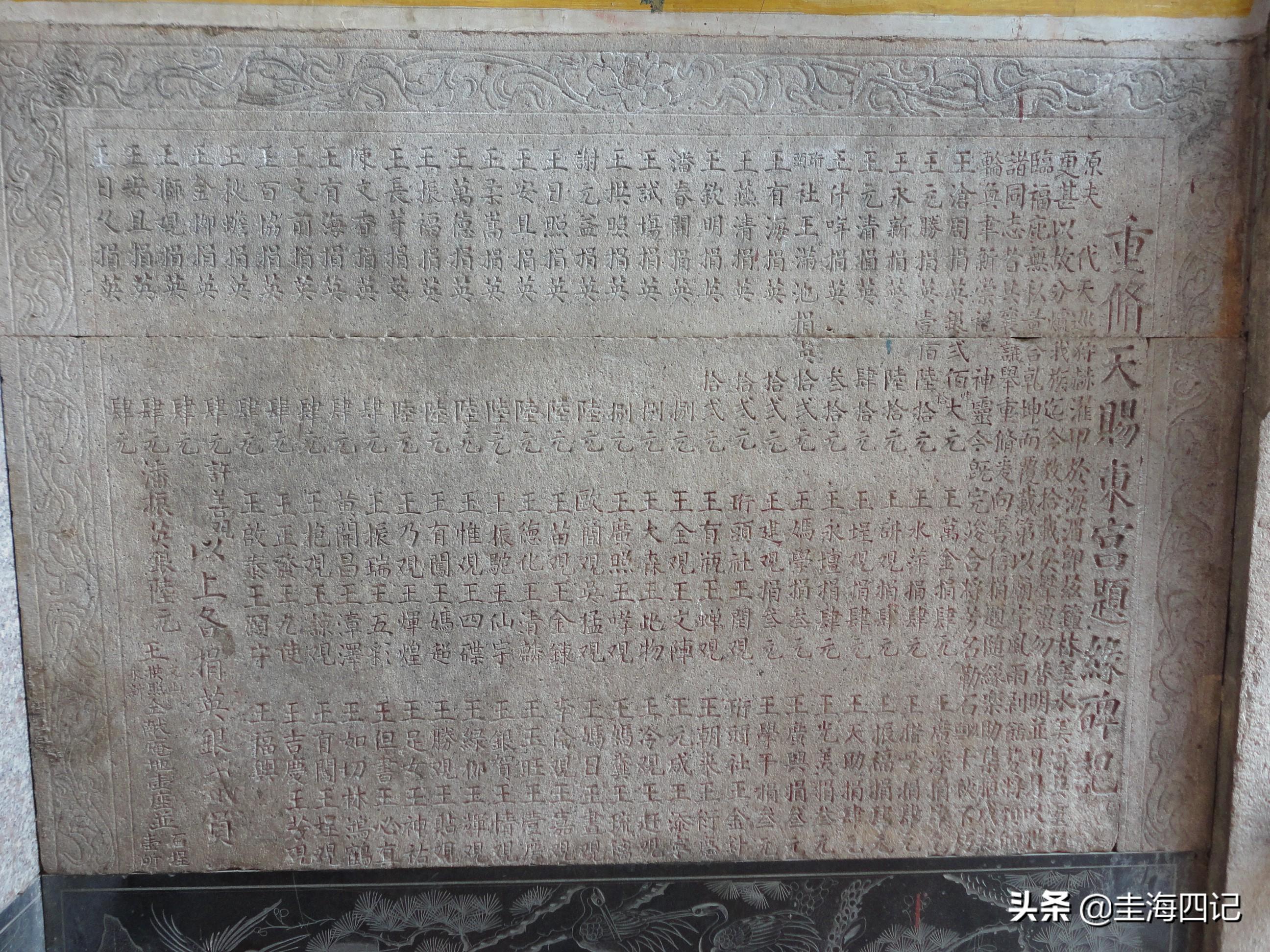

天赐东宫碑记

而代天巡狩的仪式“送王船”更是被赋予去除疾病的功能,王船以离去或火化的形式带走了瘟疫,此说在福州地区最受认可,而闽南也不乏案例。

按钟山水美宫送王船传习中心陈会长的说法,“送王船”的形式分两种:游天河和游地河,游天河的王船一般以竹篾和彩纸制作,仪式最后以火烧之;游地河的王船则以实木按实际船舶大小修造,送王时于船内装入柴米油盐酱醋茶等生活物质,直接放入海中或大江中任其傲游。

二者的区别除了“烧”与“送”外,更多的是本质内涵,前者代表去除瘟疫,后者则为对任期结束的王爷千里相送,并寄予合境平安的期许。

只是随着人们对海洋的认识提高以及对航行海舶安全的考量,“随波逐流”的王船便都改以“烧王船”的方式,以至于人们更加把代天巡狩与瘟疫敬畏联系在一起。

三、最具闽南精神的信仰模式

闽南人,在历史上存在两种截然不同的性格,元代以前是“此地古称佛国,满街都是圣人”,元代以后则成了“铤而走险,轻生好义”,而造成这种性格差异的主因在于时局政策的变化,对多山少田近海的闽南产生了毁灭性的冲击,以至于闽南人由“斯文学者”变成了“亦商亦盗”的顽民。

日本长崎烧王船

而这种现象,在漳泉之交的海沧表现的尤为突出。

北宋以前,闽南从蛮荒之地开始转变,逐步开化并进入中原文明圈,北人逐步南移,面对南方湿热天气,瘴气横虐的生命威胁,当地百姓除了寄希望于随迁家乡神灵外(如青礁的邯郸爷,新垵正顺宫的谢安谢玄),最迫切需要的便是如保生大帝这样的生前名医、死后神灵,故而当保生大帝信仰初步形成时,便能以燎原之势扩张而成为闽南一大神灵。

当闽南由人口迁入发展到人口输出时,年代便已经来到南宋末年,之后尽管经历了元代百年骚乱带来的闽南人口大规模流失,但因当时闽南在科教文卫各方面已然发展到自给自足的地步,使得百姓对疾病庇护的需求不再如北宋时那般迫切,他们需要的或许是从现状中突围的另种尝试。

接下来的元末明初,适逢倭寇侵扰以及随后的海禁政策,突然给闽南一个极大的打击,曾经的以海外贸易换取浙米广粟的日子似乎一下子就消失了,在生计的压力下,闽南人开始萌生出对抗的想法,久而久之,便开始弃文从武,逐步养成了好斗、激进的性格,这大概就是今日闽南人“爱拼才会赢”的性格来源。

然而,元代之前数百年的文化熏陶以及底子里那个忠君爱国、伦理道德的文人思想却时刻限制着闽南人渐渐壮大的闯荡的心,于是,一种全新的信仰模式出现了:它以皇权为依托,以海陆为平台,在陆地可保境安民、庇佑生灵,在海可保驾护航、平波靖澜。

石塘龙华堂代天巡狩

石塘龙华堂代天巡狩

这简直是闽南临海人的福音,既在心理上助长了讨海的决心,又在他们赚得盆满钵满的时候给予一个答谢的机会,诚如《海澄县志》所言:“近滨海村民不明事理,每二三年间倡为造王船之说,其百端耗费,穷极佻巧,动敛数百金。在平时一文难舍之人,视此等事,疑鬼疑神,踊跃布金,而不知其暗于大义,识者鄙之。”

以此观之,代天巡狩对于明代闽南人来说,是再适合不过的神灵信仰模式了,特别是临海之人,更是如此。

以钟山水美宫为例,其名本为“浦尾庵”,位于钟山溪流入海突出的犄角处,是钟山最靠近海的地方,在明代,凡村民出洋必从此处扬帆,而此处所在的港湾恰是明代弘治以来出海通番的大本营,村民在海外造三桅大船,然后藏在此处渊蔽之间,至于官府稽查,除了侥幸之外,大概凭的便是王爷庙的庇护。

以至于,在闽南的各处海边,王爷庙最为普遍,如泉州的富美宫与水美宫如出一辙,而同在厦门的钟宅、吕厝、厦港更是如此。

故而,当今日我们重新回首代天巡狩以及其承载的“送王船”非遗活动,想当然的把它当做是叶廷推笔下“识者鄙之”的封建迷信时,是否想到了这种信仰与闽南人从明代开始抗衡海禁、以自己瘦弱的肩膀显示自己顽强活下去的决心所付出的努力,而这种信仰,或许便是闽南人爱拼才会赢在精神方面隐隐透露出的一种声音,亦为不可。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复