祖地文化

圭海四记丨大明应天巡按,温如璋年表|二六〇记

温如璋,字孚德,号用廷,海澄县龙塘人(今海沧区温厝村),生嘉靖四十二年(1563),卒万历三十六年(1608),英年早逝,享岁四十六......

圭海四记丨温如璋为张孝女割股救父,上表旌奖|二五九记

万历三十年,原霍邱县知县温如璋,因政绩卓越,得于该年二月提拔为广西道监察御史,随后即奉命巡视中城兵马指挥等地方......

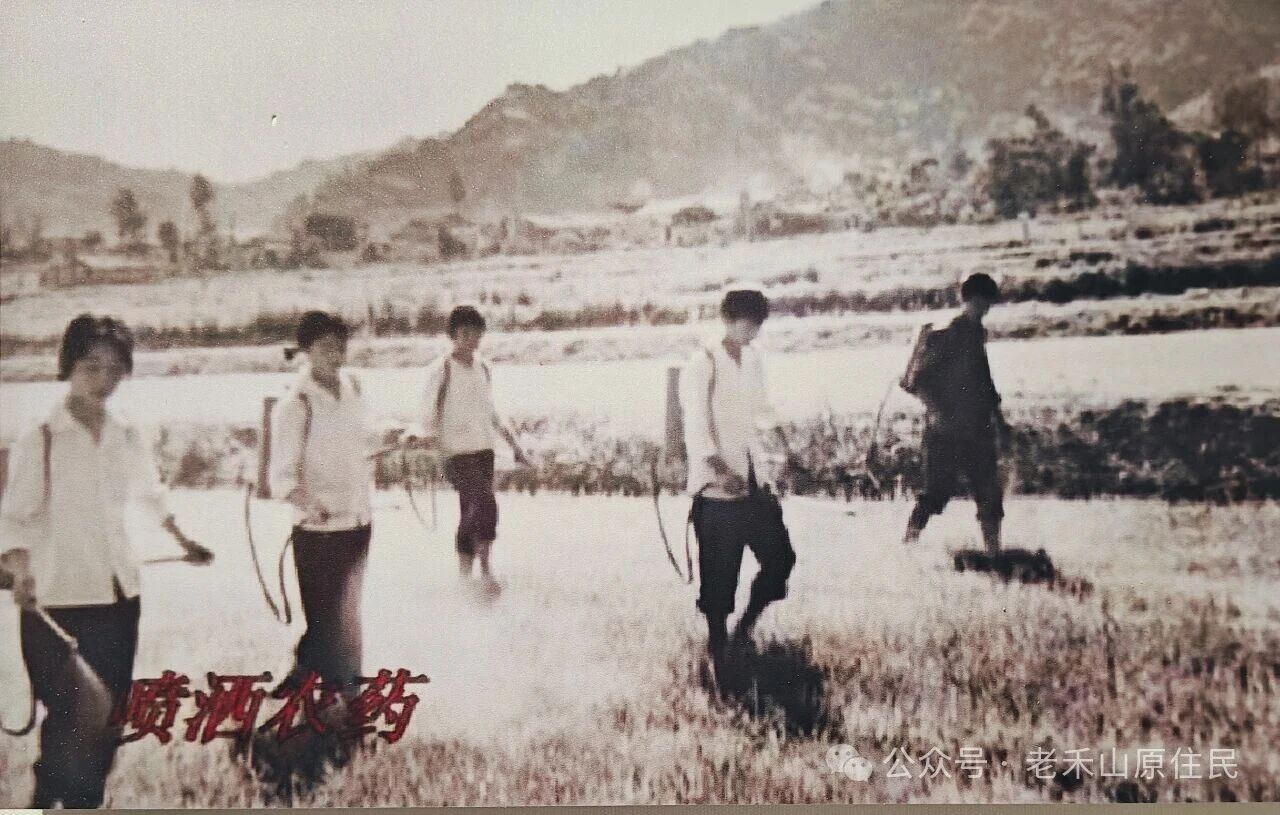

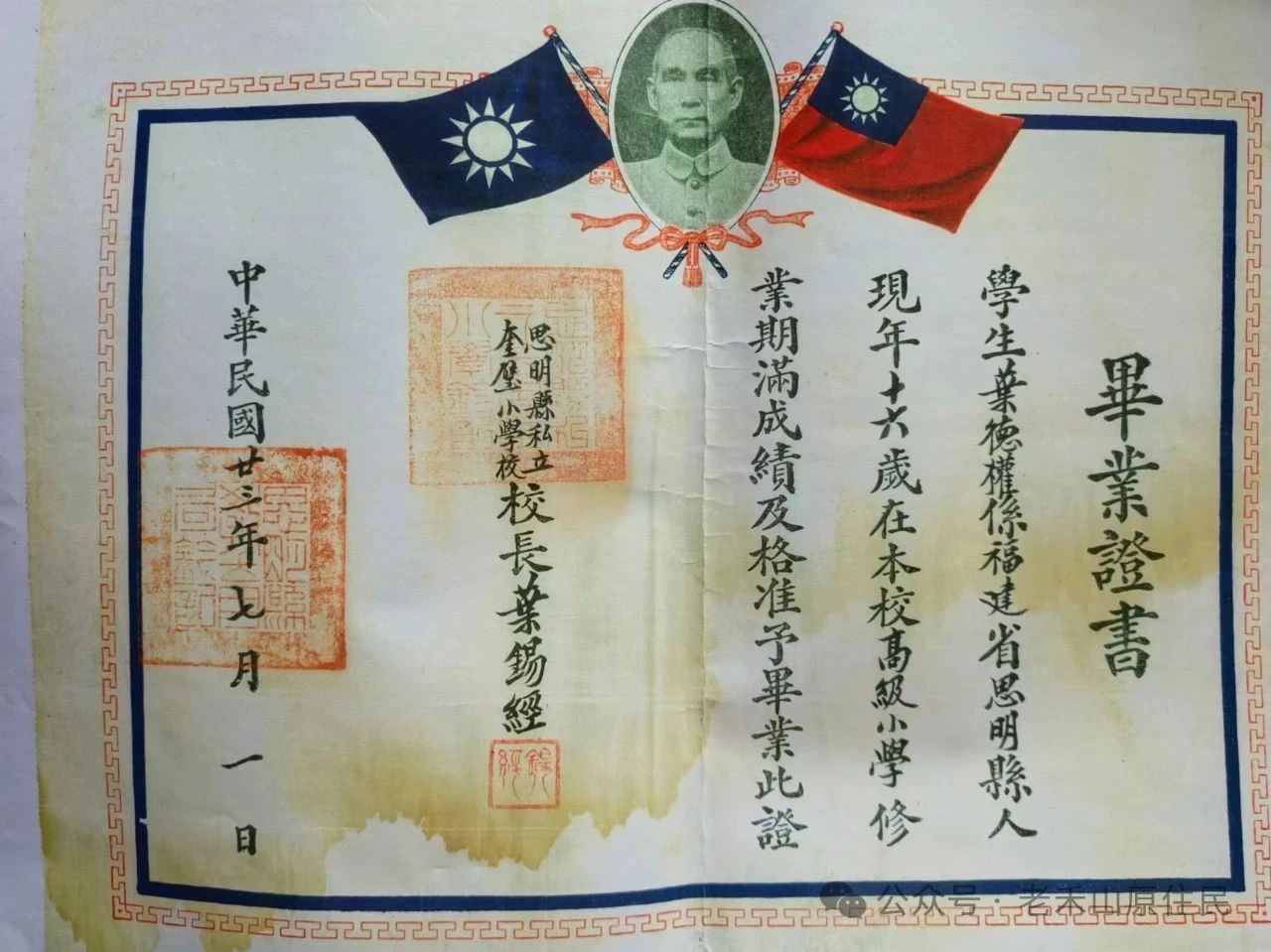

禾山掌故之25 莲坂奎璧小学

民国年间,华侨在禾山举办许多中小学校,兴学育才,在乡村形成一股新风。民国五年(1916),莲坂华侨叶添寿、叶永黎等人捐款11.6万港元,在莲坂创办奎璧小学。是禾山较早举办的完全小学之一......

圭海四记丨霞阳“上码”与马氏初考|二五六记

霞阳,旧称“下杨”,因杨氏聚居而得名。起初,笔者以为下杨的“下”,是针对上丘(或上曾)而言,毕竟新垵和霞阳组合而成的“新阳”,及邱、杨二姓......