「第34记」

盖棺定论“谥号”大讲究,那些被皇帝追谥的海沧先人们,你不一定会知道

《新五代史·王彦章传》:“彦章武人,不知书,常为俚语谓人曰:‘豹死留皮,人死留名。’”彦章是何许人,这并不重要,“人死留名”才是古人奋斗一生的目标,不管生前经历如何,忠孝者留取丹心照汗青,奸邪者遗臭万年,在盖棺定论后,文者武者凭谥号或光耀门楣或后代如过街老鼠。

谥号在古代可不是随随便便就能够获得的,不仅有苛刻选字次序,而且准入机制也非常严格,这种“子议父、臣议君”的方式备受历朝历代推崇,除了作为一种后世评论方式外也成了对生者道德约束的手段。

在海沧,曾经的先贤们,在历朝历代中,他们的谥号会是什么字眼?谁的谥号等级最高,请慢慢往下品读。

海沧人,在古代的王朝中是极其渺小的存在,雁过留痕,我们姑且按图索骥,缅怀一番这片土地在曾经的岁月里出现的那些人与事,有多少应该为我们所铭记、所学习、所发扬。

在这一干海沧先人中,死后皇帝赐予谥号的寥寥无几,以圭海君目前所知,共有三位,分列宋、明、清三朝。

南宋时青礁籍颜师鲁,官至吏部尚书(从二品),宝文阁学士(正三品),爵漳浦郡侯(从三品),谥“定肃”。

明代时后井周起元,官至太仆少卿(正四品)、右佥都御史(正四品),死后崇祯帝追赠为兵部右侍郎(正三品),追谥“忠愍”,福王时追谥“忠惠”。

清代时鳌冠吴升,原姓黄,从军后随施琅征讨金门、澎湖和台湾,因功累升浙江提督(从一品),恩加太子少傅(正二品),谥“勤恪”。

海沧人谥号高低,样本太少,我们试着以闽南为背景做个比较, 当是新知也好。

一、谥法基本准则

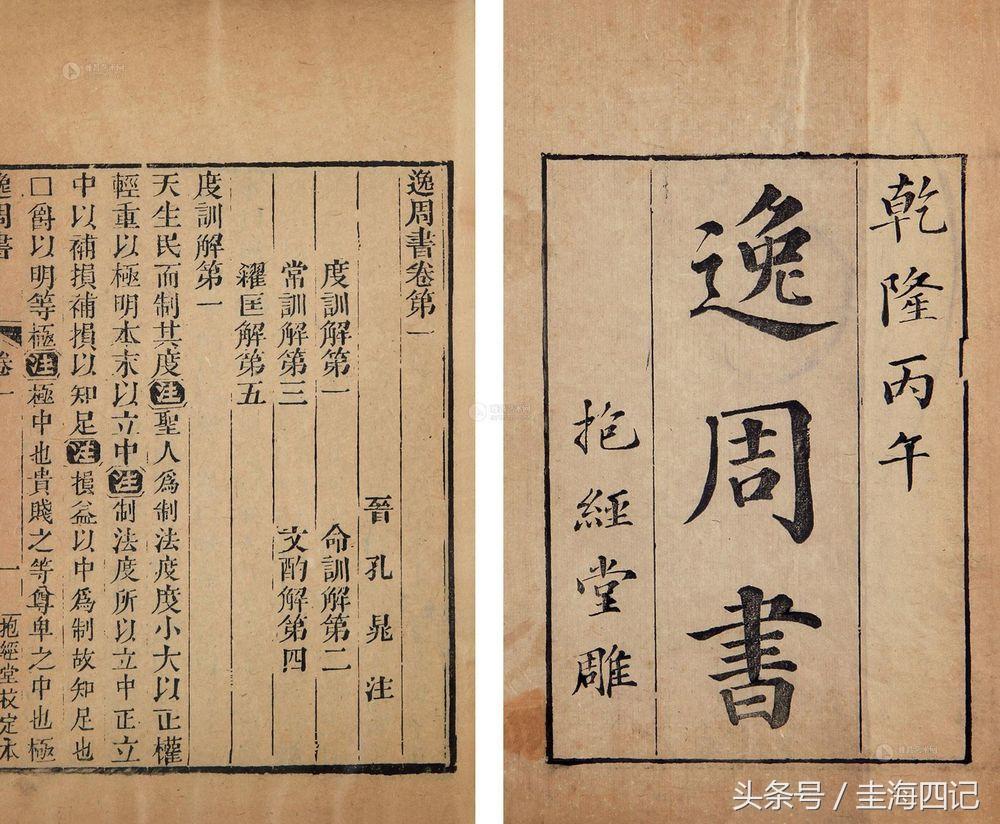

逸周书

谥号,最早的记载来自《逸周书·谥法解》,传说为周公所做,在历代史书中留存最早的记录为周文王和周武王,而“文”为各类谥号的最高等级,可见周武王的自谦以及对长辈的尊重。

相反的,曹丕追谥曹操为魏武帝,自己被儿子追为魏文帝,在孝道上就显得有点难堪,闲话少叙,先上谥号的上、中、下字类别(也称美谥、平谥和恶谥):

上谥法(一百三十一谥,用之君亲焉,用之君子焉)

神、圣、贤、文、武、成、康、献、懿、元、章、僖(釐)、景、宣、明、昭、正、敬、恭、庄、肃、穆、戴、翼、襄、烈、桓、威、勇、毅、克、圉(御)、魏、安、定、简、贞、节、白、匡、质、靖、真、顺、思、考、皓、显、和、元、高、光、大、英、睿、博、宪、坚、孝、忠、惠、德、仁、智、慎、礼、义、周、敏、信、达、宽、理、凯、清、直、钦、益、良、度、类、基、慈、齐、深、温、让、密、厚、纯、勤、谦、友、祁、广、淑、俭、灵、荣、厉、比、絜、舒、贲、逸、退、讷、偲、逑、懋、宜、哲、察、通、仪、经、庇、协、端、休、悦、绰、容、确、恒、熙、洽、绍、世、果、太

中谥法(十四谥,用之闵伤焉,用之无后者焉)

怀、悼、愍(亦作闵、湣)、哀、隐、幽、冲、夷、惧、息、携、恤、愿、儆

下谥法(六十五谥,用之歼夷焉,用之小人焉)

野、夸、躁、伐、荒、炀、戾、刺、虚、荡、墨、亢、千、褊、专、轻、苛、介、暴、虐、愎、悖、凶、慢、忍、毒、恶、残 奰、攘、顽、昏、骄、酗、湎、侥、狃、侈、惑、靡、溺、伪、妄、讟、谄、诬、诈、谲、诡、奷、邪、慝、蛊、危、圮、懦、挠、覆、败、斁、疵、饕、费。

二、宋代

宋朝的议谥有一套严密的程序,史籍记载:“按令文,诸谥王公及职事官三品以上,皆录行状申省,考功勘校,下太常礼院拟谥讫,申省议定,奏闻,所以重名实,示至公也。”

基本规则是:王公及职事官三品以上薨,才可评给谥号。

据《续资治通鉴长编》卷二四,宋太宗太平兴国八年(983年)在《逸周书·谥法》的基础上,“复增五十五字(美谥七十一字为一百字,平谥七字为二十字,恶谥十七字为三十字),凡一百五十字。”

文官杰出的人员,谥号以“文”字开头,武官杰出的,以“武”字开头 。

(宋朝得“文某”谥号者140余个,得“武某”谥号者20多个)

两字的谥号,文后第二字,按照高低顺序依次为:正忠恭成 端恪襄顺...... 武后第二字,依次为 忠勇穆刚 德烈恭壮......

另:文武臣得通谥者以“忠武”最佳,其次为“忠献”、“忠肃”、“忠敏”。

闽南宋代先贤举例如下:

1.泉州

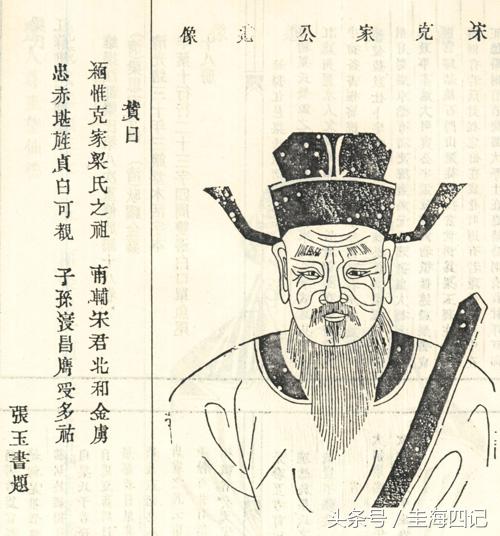

留正(忠宣)、曾公亮(宣靖)、梁克家(文靖)、吕惠卿(文敏)、傅伯成(忠简)、洪天锡(文毅)

2.漳州

颜师鲁(定肃)

3.厦门

苏颂(正简)

泉州状元梁克家画像

三、明代

据《明会典》,谥法一般分为文臣、武臣和文武兼备三类,每类分别以“文、武、忠”为第一字的谥号为例,第二字依序如下:

文臣:

文+正、贞、成、忠、端、定、简、懿、肃、毅、宪、庄、敬、裕、节、义、靖、穆、昭、恪、恭、襄、清、修、康、洁、敏、达、通、介、安、烈、和、僖、荣、愍、思。(唐只有“贞”无“正”,宋为避仁宗赵祯圣讳,始改为“正”字,元以后又恢复“贞”字,次第仅次于“正”)

武臣:

武+宁、毅、敏、惠、襄、顺、肃、靖、信、康、壮、恒、愍、烈、勇、僖。

文武:

忠+文、武、定、烈、简、肃、毅、敬、宪、节、贞、靖、襄、敏、安、僖、穆、介、威、端、壮、宣、裕、果、勇、愍、刚、惠、悫、怀、清。

闽南明代先贤举例如下:

1.泉州府

郭惟贤(恭定)、黄凤翔(文简)、黄光升(恭肃)、李廷机(文节)、黄克缵(襄惠)、王世实(忠勇)、俞大猷(武襄)

2.漳州

林钎(文穆)、黄道周(忠烈)、陈士奇(忠节/清追谥文烈)、林日瑞(忠简/清追谥文烈)

林釬中正和平坊

3.厦门

周起元(忠愍/忠惠)、林金干(文穆)、蔡复一(清宪)

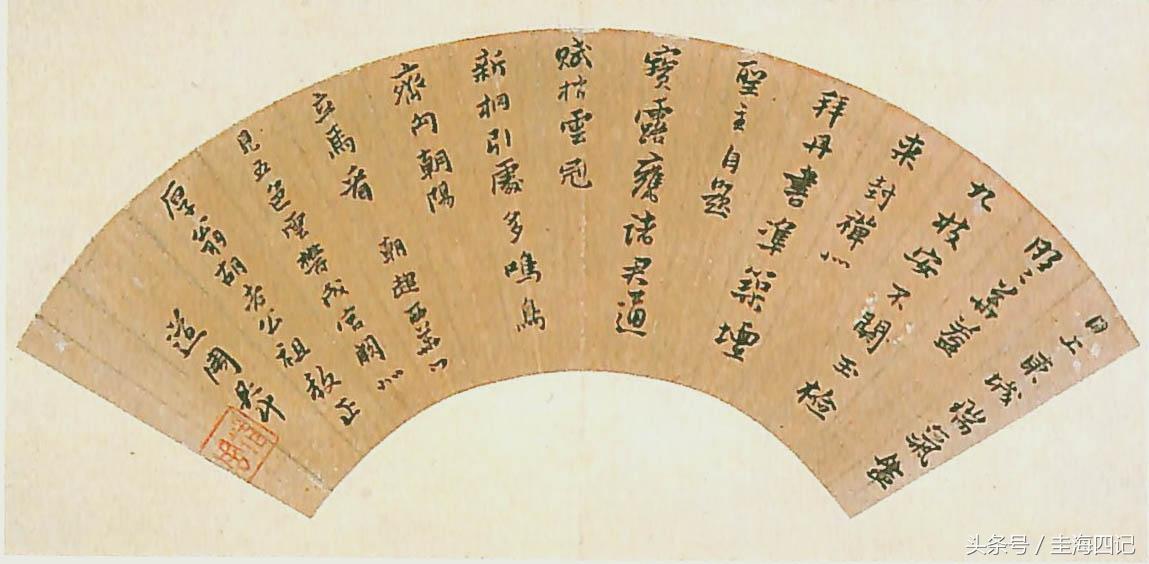

(明)黄道周 行楷《日上东城扇》 纸本

(明)黄道周 行楷《日上东城扇》 纸本

四、清代

清朝建立之初便大规模地尊谥前朝皇帝朱由检、朱允炆 ,并对明朝大臣给予专谥、通谥 。在中国二千多年谥法史上,这类加谥的案例并不鲜见 ,如明太祖朱元璋尊谥元代末帝为顺帝 ,明代追谥宋代名臣文天祥等 ,但从未有任一个王朝像清朝这样 ,通谥前朝大臣动辄成百上千。究其原因 ,主要是清王朝作为少数民族入主中原,将谥法作为笼络人心、巩固统治的手段。

清代谥法的基本特点是,给谥范围大大缩小,给谥的权力亦完全操诸皇帝之手。文武官员之谥,宋明以来 ,三品官以上者,按例可得谥,但是清朝定制 ,一品官员予谥,且须请旨批准。而后内阁拟定若干谥号,由皇帝圈定其一。同时,由翰林院拟写碑文,工部给碑价。

清廷反复强调,专谥与通谥是为了“崇奖忠贞,风励臣节”。应当特别提到的是,在整个专谥、通谥过程中,不仅有予以美谥的褒奖,也有指名道姓的贬斥。按谥法规定例应予谥者(延续明代规则),清代之谥大量的是由皇帝不按谥法之例而特旨给予的,称之为特谥。凡不符合谥法规定的谥号,均属此类。故清朝的赐谥一般不太能真实反映官员的表现,有点浮烂。

1.泉州府

施琅(襄庄)、洪承畴(文襄)、李光地(文贞)

2.漳州

蔡新(文恭)、蔡世远(文勤)、黄梧(忠恪)、黄芳度(忠勇)、黄芳世(忠襄)、黄芳泰(襄愍)、许良彬(壮毅)

3.厦门

陈化成(忠愍)、李长庚(忠毅)、邱良功(刚勇)、林君升(温僖)、黄升(勤恪)

五、闽南先贤谥号等级

各朝代谥号的规则,普遍重文轻武,其中“文正”为第一顺位,宋代基本上以当事人生前的贡献和风格作为评述的依据给予适当的谥号。

但从明代开始,谥号开始出现等级区分,不再以逸周书·谥法解的原义认定,甚至过程中也引入了党争、个人感情等主观评述,从整体上看明以前可信度还是比较高的。

进入清代后,完全是皇帝的个人喜好,以至于在后期凡是帝师都可以得到“文正”的谥号(除了曾国藩之外),因此结合以上变化,我们来分析闽南先贤的谥号到底有多少分量。

宋代重文轻武最为严重,因此以文为开头的谥号等级最高,三人梁克家(文靖)、吕惠卿(文敏)、洪天锡(文毅)中,按明人的排序,以文毅最高。

明代在不考虑人情追谥的基础上,文字开头为黄凤翔(文简)最高,忠开头为黄道周(忠烈)最高。

清代在不考虑皇帝感情的基础上,文字开头为李光地(文贞)最高,忠开头为李长庚(忠毅)最高。

另附:陈元光(忠毅、文惠),陈政(武烈),戴君胄(武毅),陈垧(文英)

综合考虑,则论文以泉州籍李光地(文贞)谥号等级最高,仅次于“文正”,对于文武兼备者以漳州籍黄道周(忠烈)等级最高。

因武字开头的可考无几,故再摘录唐代的人员,则以戴君胄(武毅)为最高(陈元光女婿,河南固始籍,随之入闽定居)。

而有部分人兼具文武,身后名也颇不错,如开漳圣王陈元光文谥和文武谥号两种,清代一等海澄公黄梧以忠开头,但却以文谥恪随附,可以说是位极人臣了。

李光地画像

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复