林在华,禾山塘边社人。光绪年间,只读过几年私塾的林在华随族亲下南洋讨生活。初时在橡胶园当工人,贫苦出身的林在华非常勤奋,很快就成了橡胶园的能手。后来,当局允许华人自己开荒种植橡胶,林在华转而自办胶园。农民出身的他,种植起橡胶来得心应手,连年获利,终于有了自己的第一桶金,奠定了产业基础。此后,林在华又兼做其他生意,逐步积累了丰厚的资产。林在华的生平十分传奇,有大难不死的故事,也有意外之财的传说。

林在华于清代末年返乡定居。时值灾荒,他慷慨解囊,救济灾民,朝廷赏以林在华顶戴花翎,并颁“急公好义”以示褒奖。

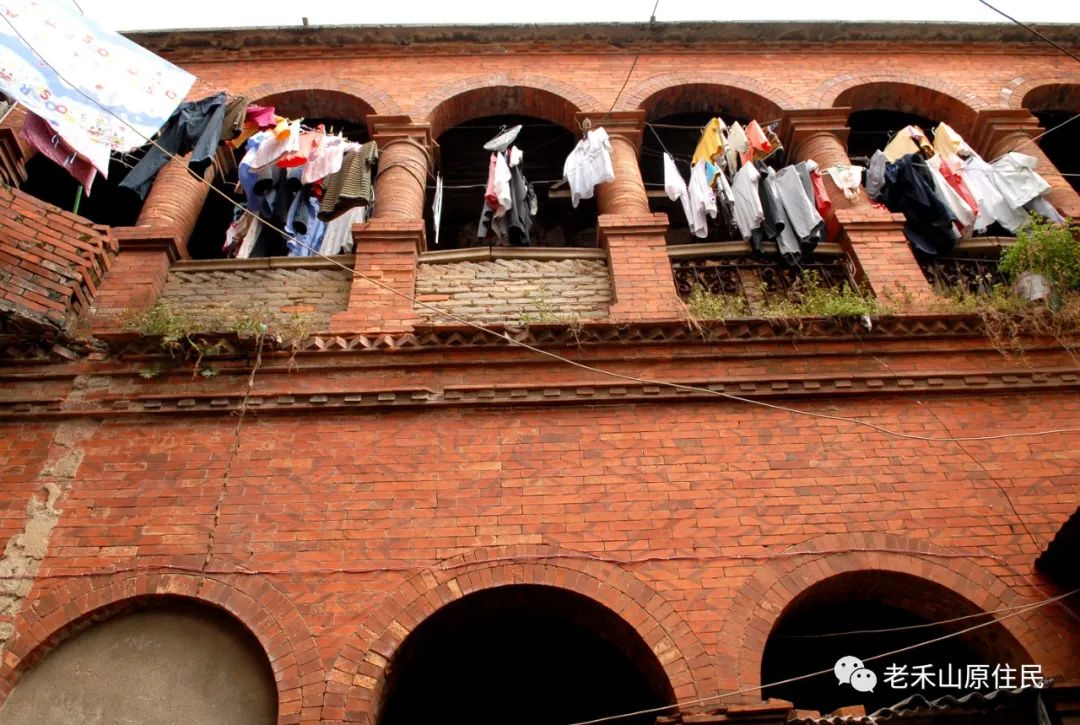

林在华在塘边建有中西合璧的红砖楼,称“珠光剑气”楼,历经一百多年的风雨,仍基本保存完好。

塘边“珠光剑气”楼(红楼,2008年)

这是一座建于民国四年(1915年)的二层楼房,面南,左右侧均有附楼。通体外墙是红色雁只砖清水砌成,因而俗称“塘边红楼”。塘边另外还有二座同一年代华侨所建的洋楼,以其外表的颜色分别俗称白楼和黑楼。红楼在这三者之中,规模最大,装饰最为精美,保存最为完好。

大厅的门额上“珠光剑气”4个大字,上方是“急公好义”青石匾

“珠光剑气”楼的主楼正面是上下对应5孔拱卷的通廊。拱卷的廊柱是特制的弯形雁只砖做成的圆柱,十分罕见,柱腰和柱头上叠涩四层出挑。走廊的连杆采用铁质卷花,白石压顶。巨大的厅门上斗做成弯栱状,上面雕出画卷,刻“珠光釼(剑)气”4个大字,其上方是块青石横匾,刻着林在华在前清所获的官衔以及“急公好义”4字。门斗、横匾的大字圆润端正,浑厚大气。

对看堵上的交趾陶“太平有象”

对看堵上的交趾陶“福报平安”

厅门两侧的对看堵是精美的交趾陶所塑的图案,分别是“太平有象”“福(蝠)报平安(瓶鞍)”。边上的过廊立面墙上集中做了许多彩绘泥塑图案,有奔马、牡丹、彩凤,猫蝶(耄耋),有白灰泥涩出的类似水车堵的长框,内中是泥塑楼台亭阁;长框的泥批上也做满了彩绘。墙堵则是红砖八吉图案。整个装饰手法细腻,色彩华丽,极具浓厚的闽南特色,使这座外表洋楼的内中充满浓浓的中国风。

面墙上有许多精美的彩绘泥塑

“珠光剑气”楼的的主体是1厅4房结构。外墙上长方形石框窗中规中矩,用雁只砖出挑拱形窗楣。大楼开围墙门,门上旧时建有枪楼卫护,依高临下,相当实用。

房门上方左右饰刻着花草,当中分别是“惜花”和“爱月”

进入大厅,内有通上二楼的楼梯,做得十分大气美观。两间相对着的花岗石房门做成弯拱形状,高大的门斗也雕出画卷,左右饰刻着花草,当中分别刻着“惜花”和“爱月”,足于让人称奇,也联想到连城培田古民居中所见的“可谈花月”四字。这位前清遗老所建的楼中竟有如此兴致,还有,林在华把楼命名为“珠光剑气”,珍珠与宝剑的光芒,比喻隐约显露的才华——不由地对他另眼相看。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复