陈伯甫(1900~1992年)殿前人,旅缅华侨,他的一生有许多成功的角色:教师、实业家、医生、侨领。陈伯甫的祖父、父亲都在南洋经商。民国10年(1921年)陈伯甫赴新加坡, 在华商银行任职,工余就读于南洋工商补习学校。

年轻帅气的陈伯甫

陈伯甫帅气、机灵,兴趣不满足于做生意。1923年,他奉父母之命携带2000银元回乡娶亲,但回国后却径直去浙江体育专科学校进修。暑假,他和一帮青年朋友回到殿前,办起义学,把结婚的钱用在办学。他召集几个志同道合的乡邻,组成学校董事会,从南洋募集办学资金。两年后,陈伯甫从浙江体专毕业,返回新加坡执教于南洋工商学校。期间,他出资并募捐了3万余元,在家乡建起了殿前小学的教学楼。

20世纪20年代,壮观的殿前小学教学楼

民国16年(1927年),陈伯甫移居缅甸敏建市,独立经商。后来,他建立肥皂厂,生产销售“瑞知”牌肥皂。民国31年日寇南侵,仰光沦陷,陈伯甫举家回国定居漳州。民国36年再往缅甸重整旧业,所生产的肥皂甘油质量被公认为超过英商与缅甸政府合资经营的产品。取得成功后他到仰光进一步发展业务,成为殷商。

陈伯甫(左4)在缅甸仰光(图片源自网络)

陈伯甫关心华人社会公益事业,积极参与社会活动。中缅建交后,被公举为缅甸华侨救济委员会主任,还担任缅甸华商会副会长、缅甸厦门联合会理事长、南洋中学、福建女师、华夏中学的董事长等要职。早在建国初,陈伯甫即汇入99万元巨款投资于闽、粤两省及北京的华侨公司,被福建省华侨投资公司聘为驻缅甸代表。60年代初,在国家三年自然灾害时期,他慷慨将多年积蓄的55公斤黄金,公价折让给国家。周恩来总理生前四次会见他,盛赞他的爱国热忱。

陈伯甫(右2)在国内的火车上(图片源自网络)

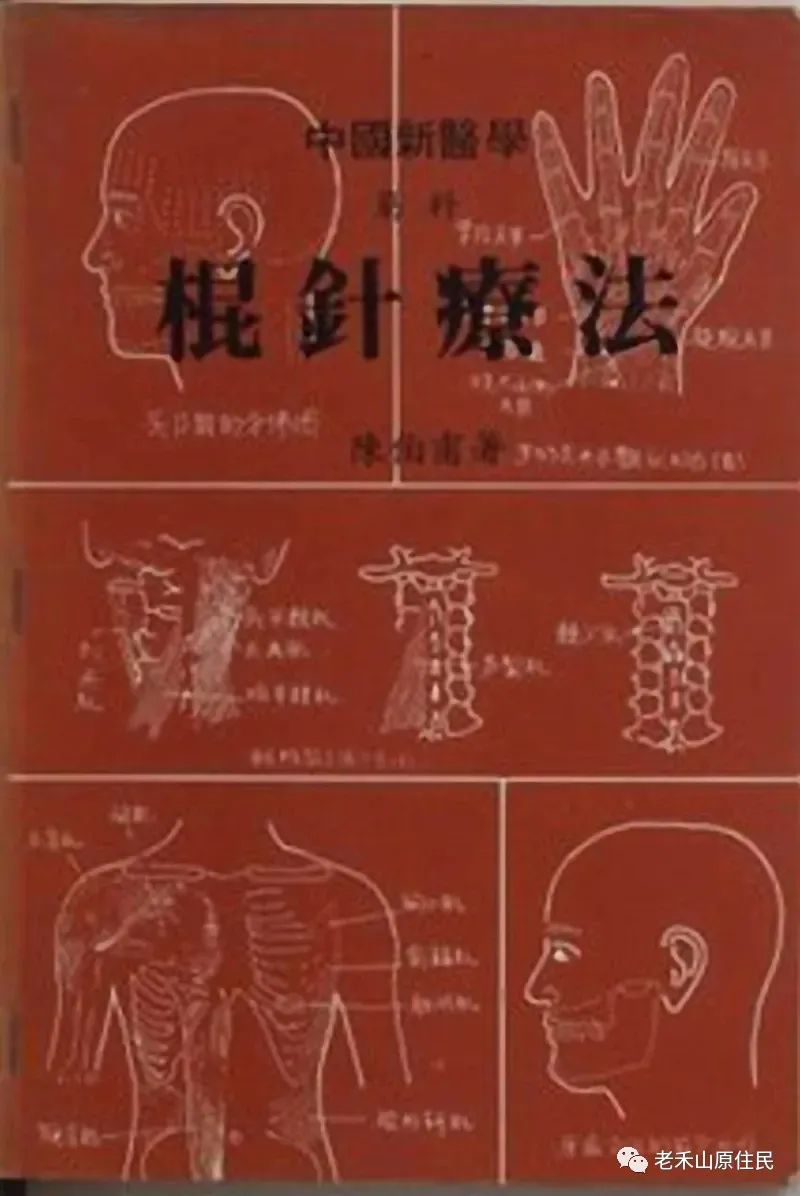

陈伯甫爱好医学,业余时间潜心研究“棍针疗法”,著有《筋科棍针疗法》。1979年,他迁居香港后,虽已届八秩高龄,仍不辞劳苦,辗转奔波于京、津、沪、宁、成、渝、粤、闽各地,免费为病人诊治,传授“棍针疗法”。1987年,他在殿前开设“陈伯甫诊所”。他还慷慨解囊,资助殿前小学、厦门四中、华侨大学等学校。

陈伯甫所著《棍针疗法》(1984年)

陈伯甫所捐建的殿前小学堪称当时厦门岛内最漂亮的小学之一,“乡村小学设备之最完善者”,除了教室、办公室,还有礼堂、舞台、图书馆。二层的教学楼简洁、宽敞,蔚为大观。上下各8间教室,一字排开,底层的中间是礼堂,二层的中间是大办公室。挺拔的方形立柱,宽阔的前后走廊,白石压顶的水泥花瓶连杆,突出的屋檐足于遮挡风雨,高大的窗户透着明亮的阳光。中部往外凸出的月台,特地采用圆形的罗马柱,除了更显得美观、大气之外,还能疏解学生集会时的拥挤之虞。走廊的顶上留出一溜的阳台,女儿墙采用和二楼一样的连杆,整体风格协调,显得精致而不乏味。中间最高处的楼冠是鞍形框面,上面写着“殿前学校”4字,校名之上装饰着冠状的山花。

1958年炮战期间,厦门三中曾借殿前小学上课这是当时的教学楼

这样的教学楼在当时普遍以庙宇、宗祠、民居做学校的广大禾山农村,无疑首屈一指。殿前小学庇荫了这个岛内最大的村庄无数学子。创办初期,她就是厦门乡村小学中的佼佼者,其规模和教育质量长期名列前茅。厦门沦陷前夕,教学楼曾经遭受日军轰炸,后走廊塌陷。陈伯甫还特地加以维修。

上世纪七八十年代开始,殿前小学迎来属于她的“高光时刻”。1978年,学校被确认为省重点小学;1993年被确认为省首批农村示范小学;1995年被授予“福建省文明学校”称号。

早在上世纪30年代,地下党员陈宽云就以教书为掩护,在殿前小学从事革命工作。

陈伯甫近百年前捐建的教学楼加盖了三楼,办起了启泰学校

近百年的风雨洗礼,当年华侨捐建的殿前小学教学楼依然挺着身躯,年复一年,听孩子们书声琅琅,看着他们天天向上。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复