在本地地名中,“下”指地势较低,如本区的下忠社、岭下社、路下社;还有如湖边社的下湖,坂美社的下石,县后社的下角,卢厝社的下脚。“尾”,表示“靠后或者较远的角落”,如“尾垅”,指土地的最后一处,后以本地谐音为“马垅”。如“坂尾”,处于五通靠海的坡地尽头;“崩坪尾”,位处狐尾山最靠海之处;“雀鸟尾”,在安兜山的边角;“狗尾埔”,在后埔靠龙山的角落。

下尾,作为地名,指的是地势较低的、靠后或较远的地方。本区曾有三处村社名为“下尾”,分别是埭辽边上的下尾、钟宅边上的下尾、西村边上的下尾,都是处于海边,地势较低、位置较偏的地方。

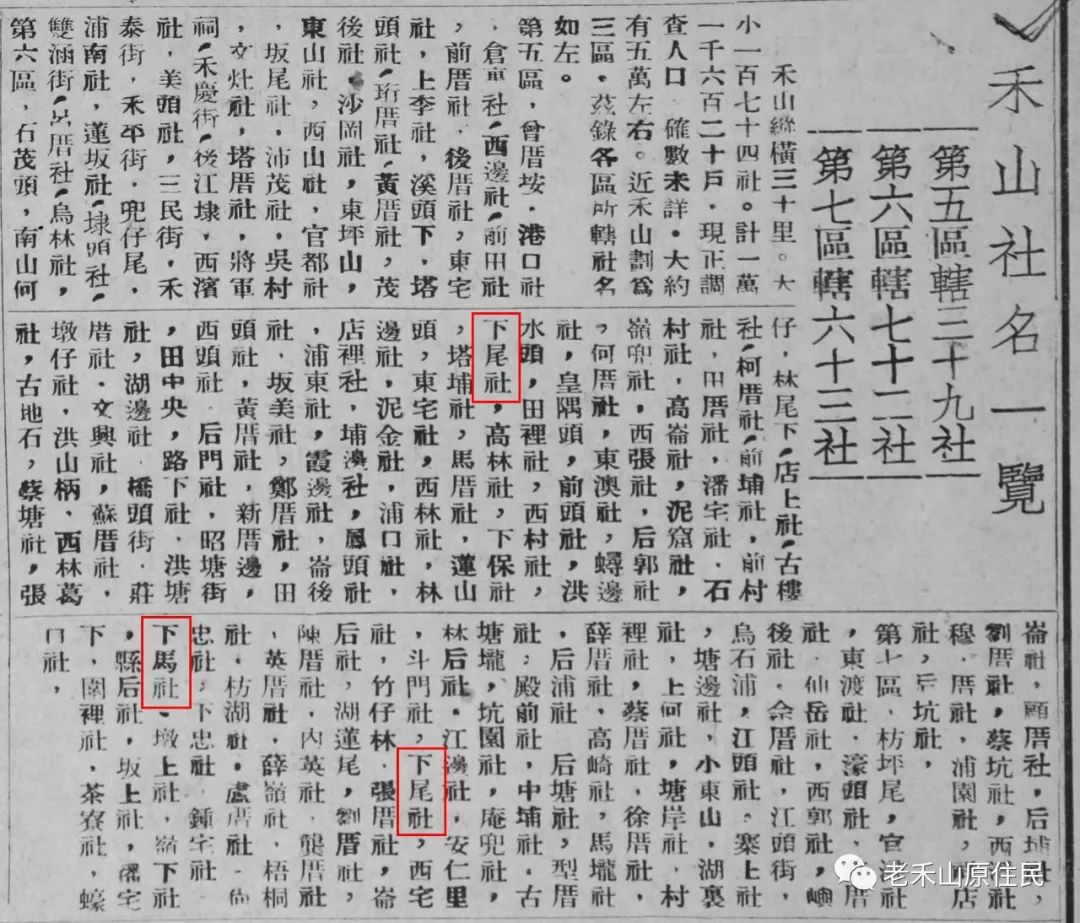

1934年的《禾山社名一览》中,三个“下尾社”都还存在

这三处“下尾”,由于各种原因都已尽废。

埭辽边上旧有下尾社。下尾社近海,居民除了打渔还用海蛎壳为原料烧制白灰,俗称壳灰。乾隆《同安县志》载,“下尾烧灰渔澳”,有“渔户十五户”,渔课“米十一石三斗”。道光年间在下尾附近围海造田,称湖莲保埭田,渔户消失。《厦门志》中载,“下尾火烧澳,有盐埕,今在此晒盐。”“下尾火烧澳”即今埭辽水库一带,旧有盐场,一直保留到近代。清顺治十二年(1655年)四月,郑成功拆除高浦所城的材料在下尾营建湖莲寨。湖莲寨和高崎寨成犄角状,扼守着厦门岛的北部海线,和五通寨组成重要的防御体系。民国《厦门志 山海志》记述小文圃山(即仙岳山)的山势“转北而至……殿前、高崎、后莲、下尾”。

民国《厦门市志 卷二十一》记载,倪琇于“嘉庆二十四年任兴泉永道,劝募绅商捐银叁万余两,建义仓于深田内之魁星河边,置埭田于湖莲保之下码社”。该“下码”指的是埭辽边上的下尾。义仓田直至民国时期还在,管理人在下尾建一座二层的白色小楼,人称“公馆”,俗称白楼。这个地方偏僻、靠海,临解放时,我地下党曾在白楼建立秘密联络点。

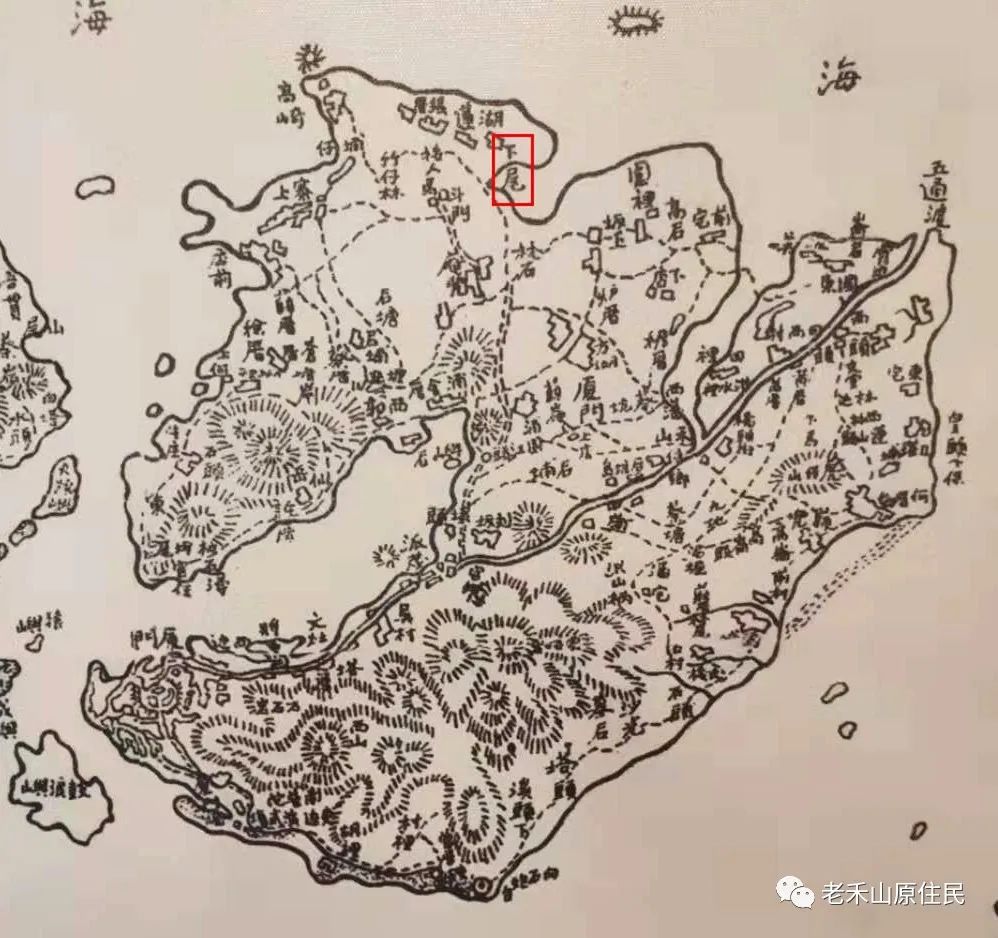

上世纪20年代厦门岛图上标出埭辽边上的下尾

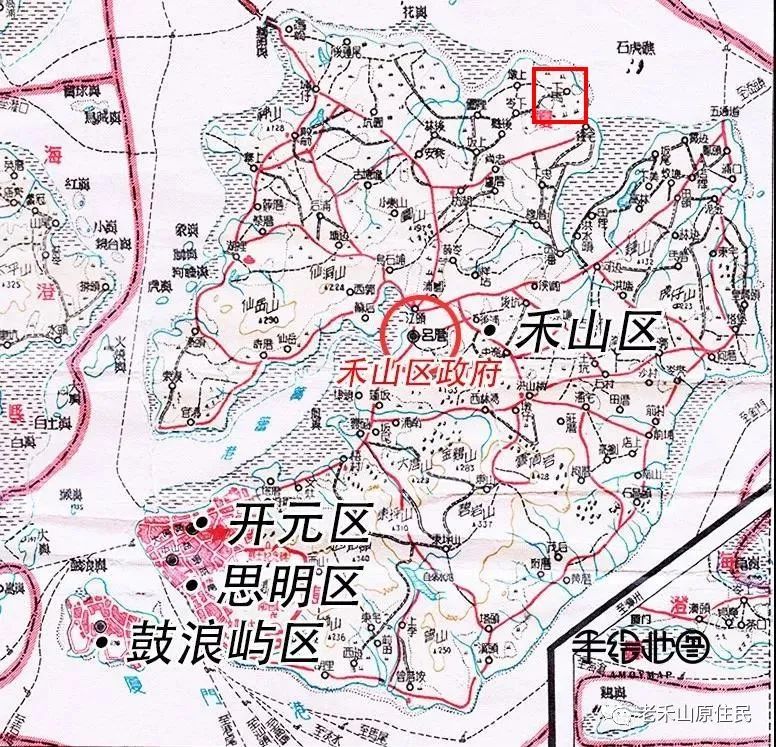

1950年代地图还标出埭辽边上的下尾(《厦门岛略图》杨羽翔 收藏)

下尾社,居民大多姓陈。上世纪30年代,陈日铭在下尾开办“务本农业场”,经营埭田。民国廿三年10月,禾山公产调查时,下尾社尚有“农林试验场”170亩,盐场200余亩。厦门沦陷后的1940年,日军强拆后莲14社做机场,下尾社也被拆了,社人大多迁居殿前、安兜。上世纪七十年代高殿大队在此附近修筑了下尾山水库。

钟宅社北也有一小下尾社,也是近海。道光《厦门志卷四防海略》称:下尾“旧设炖台。”炖台设于烟墩山上,烟墩山近下尾,即今骑马山。这个地方自古就是海防要地。

明末地图上的“下尾烽堠”,烽堠即瞭望的土堡

民国《厦门市志物产志》中,下尾社和钟宅社都是“海蚝出产区”。这个下尾社居民大都姓叶。下尾社不大,又近海,社人常常受到“过水”的强熕(强盗)骚扰抢劫,民不聊生,弃社而走,多数人迁入钟宅。下尾社大概在30年代末废,虽然1945年“厦岛全图”上还标有下尾,但只剩下空无一人的村落。下尾社附近有规模不小的砖砌的古墓,俗称砖仔墓,墓前有一对石烛,还有规模相当的石牌坊。到了上世纪六、七十年代,石牌坊上的石构件被拆去建造生产队的猪舍。下尾这么不起眼的小村社,竟然有如此规模的墓葬,还有难得一见的石牌坊,该石牌坊为何而立?志书上都没有记载,有待于进一步考证。

下尾社周边的土地和附近的海岸本地人也都叫“下尾”,其位置相当于现在的五缘学校一带。下尾有旧时的炖台,扼守海岸,遂为军事目标。临解放时,下尾驻有国民党军,在海岸上修筑工事碉堡。1949年10月15日,“人民解放军向神山、高崎、下尾等防线发起进攻”,以摧枯拉朽之势,横扫厦门守敌。

高林西村社北,也有一社名叫下尾,其位置在今五缘湿地公园水面的东岸。该下尾社也是近海,孙姓人家聚居,因“强熕”猖獗,频受骚扰,社人最终无法居住下去,遂迁往附近的西村、黄厝、后门等社,下尾遂废。至今这些村社的居民,还有不少是下尾孙姓的后代。下尾社废墟的残墙坡壁都是夯实的土墙,一直到70年代平整土地时才消失,留下了满地的瓦砾。

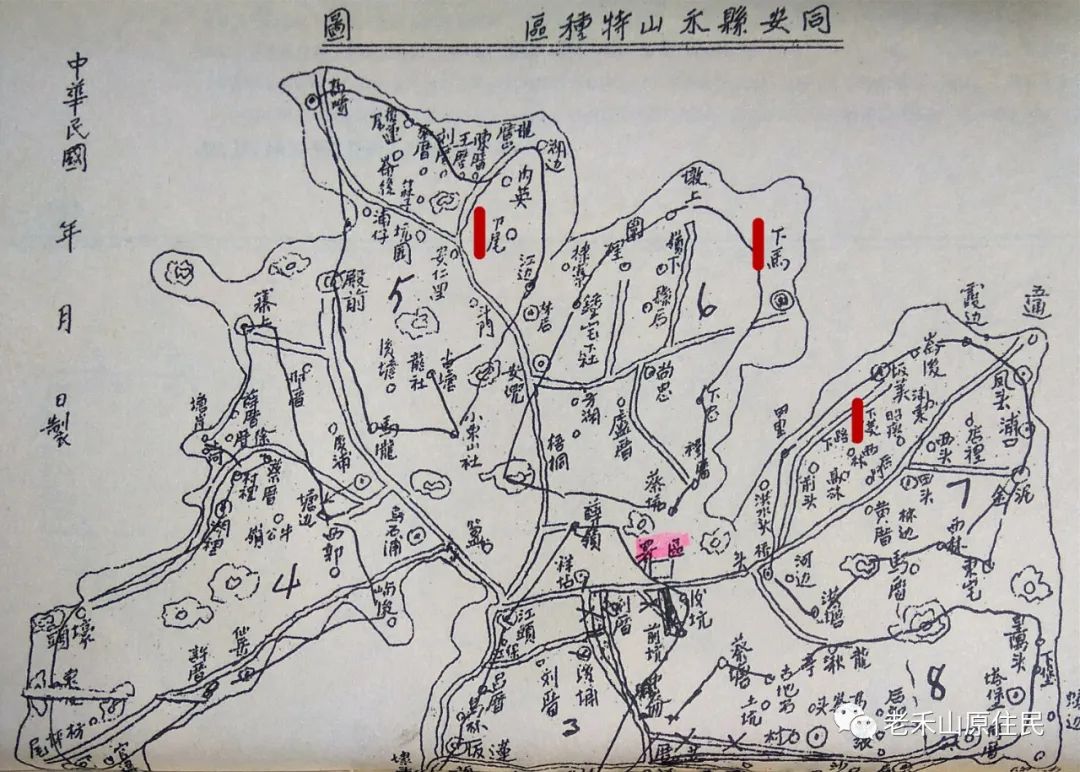

1935年禾山特种区图上,三个“下尾”同图,钟宅边上的下尾标为“下马”,西村边上的下尾标成“下美”

“下尾”的地名较为粗俗,常常依本地话音ei mie雅化,写成下码、下马、下美、霞美。

1935年4月,厦门市正式成立,厦门岛除厦门市辖区和鼓浪屿之外设立禾山特种区,名义上为同安县属,实际为福建省府直管。此时手绘的的“同安禾山特种区图”标注了当时禾山101个村社,其中,西村边上的下尾社标为“下美”。钟宅边上的下尾社标注为“下马”。《叶飞回忆录》中,写到解放厦门战役时,人民解放军“86师从钟宅、下马一线登陆”。显然,这里的“下马”即钟宅附近的下尾一带。

1947年厦门岛地图上,钟宅边上的下尾也是标成“下马”

民国36年的“强拆十四社充机场损失统计”中,有后莲保“霞美”的记录,此处即埭辽边上的下尾社。

如今,旧时这三个“下尾”之处,高楼林立,道路纵横,海岸尽已退去。“沧海桑田”的感觉不禁油然而生。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复