塘边半山土地公庙历史悠久,几经兴废,故事绵长。相传始建于宋,因位于塘边对面半山腰的岩仔内,俗称岩仔内土地公宫、半山土地公庙,乃塘边社及四周百姓所立。至明正德年间,年久失修,山忽生虎患,塘边诸社,户捐缘银重修土地公庙。仙岳山四周乡邻莫不争相膜拜,香火鼎盛,人潮喧哗,恶虎惊恐弃山而逃,众人传归功于土地公神威。

半山土地公庙在明万历、清同治及宣统年间屡有重修。同治三年(1864年),塘边社绅林经伍捐资铺筑山路石阶抵庙,香火炽盛,远近朝拜。

民国廿七年(1938年)5月13日,厦门沦陷,日寇屠村,藏身土地公庙的乡众则躲过一劫,土地神堪称为百姓的保护神。1959年的大台风把庙几乎夷为平地,此后香火凋零。文革后期,塘边张姓信女坚持上山收掇,一石一瓦,矢志不渝,竟成土地公安身之处。

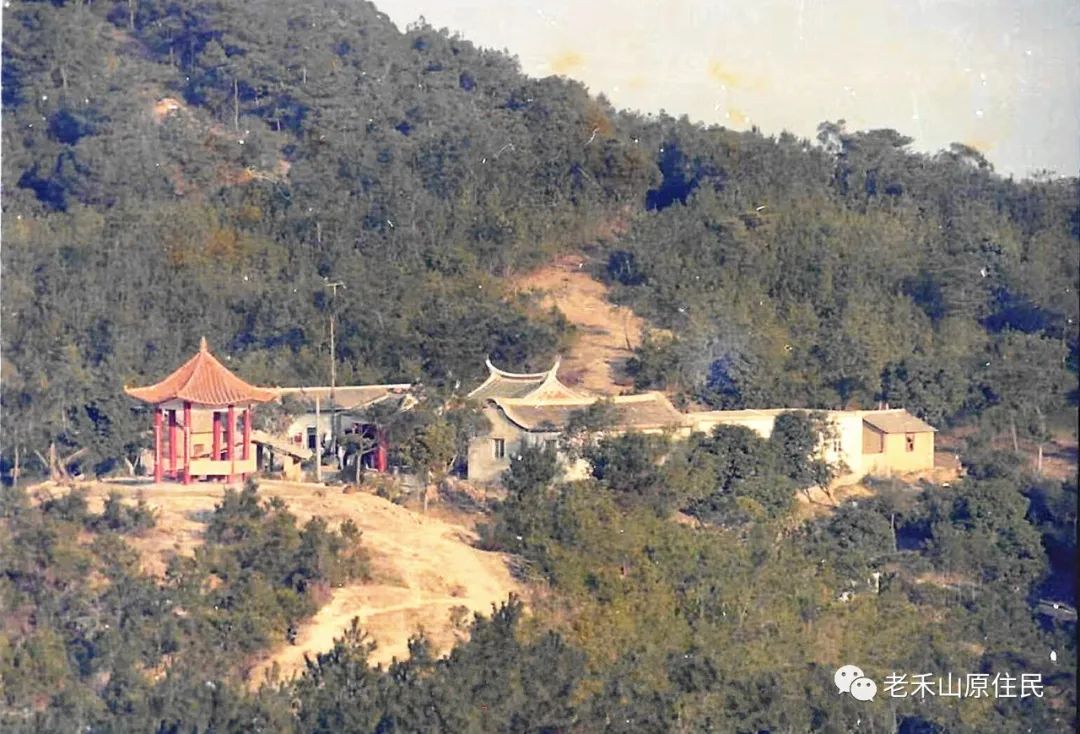

1995年的半山土地公庙全景(董成发摄)

改革开放后,乡民重拾断垣残壁,建起小庙,香火又渐日盛。那时有对联“南浦云遮仙岳月,山村雨送塘边舟”,极有文采,为半山土地公庙增色。山脚下,从台湾来的大型公司老板笃诚笃信塘边半山土地公,每月初二、十六都有许多香烛金纸奉送。附近工业园区的外来打工者也逐渐认同这一个消灾保平安的“地方官”,一束香,两包饼,几个水果就可以了却拜拜的心愿,于是朝拜者蜂拥而至,以至于到半山土地公庙拜拜顺便登山健身,几近是一种时尚。一时,半山土地公庙香火兴旺,惠及商家百姓,成为厦岛内最具人气的土地公庙。

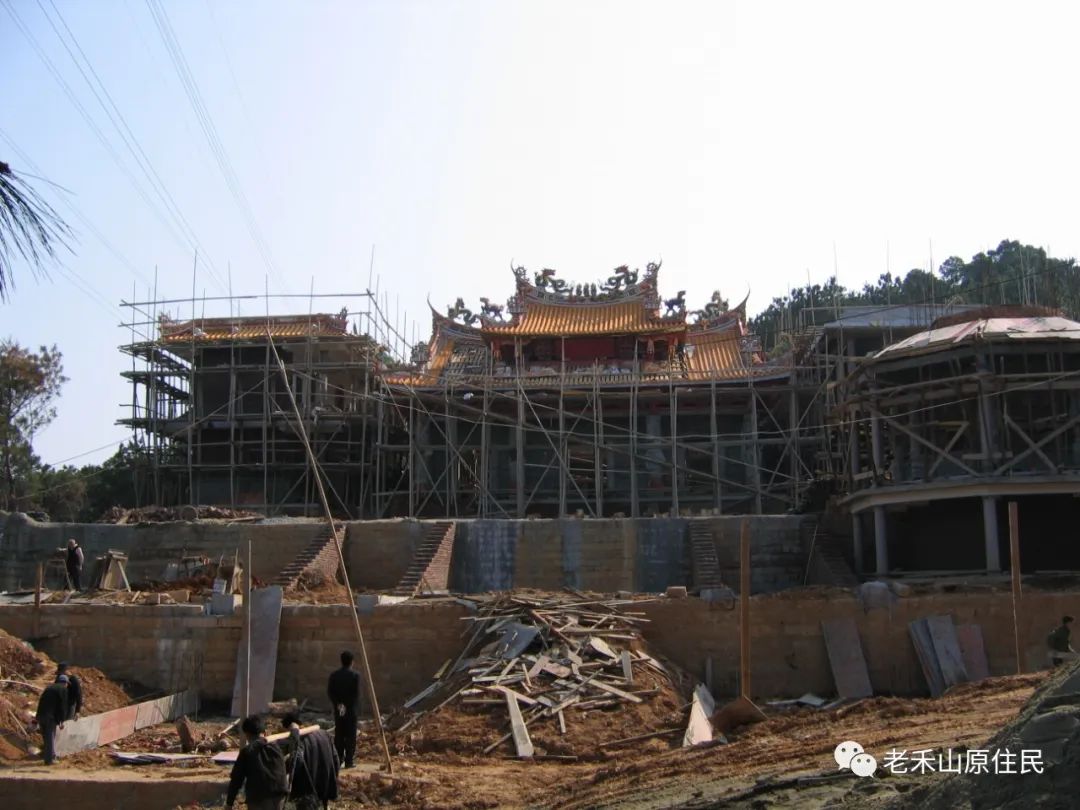

2006年冬,海峡两岸及海内外信众发起捐资,重建扩建塘边半山土地公庙,历经2年落成,并正式命名为“仙岳山土地公庙”。

2008年,大兴土木的仙岳山土地公庙

宏伟的仙岳山土地公庙建筑群(2008年)

仙岳山土地公庙建筑群含大殿、庑殿、侧殿、亭廊等,建筑面积近5000平方,气派恢弘,装饰华丽,文采万千,为闽台最大土地公庙。主殿奉福德正神,左右分别是文武财神。左庑殿奉观音菩萨、地藏菩萨和注生娘娘;右庑殿奉武圣关帝、文昌帝君和月老星君,诸神聚列,济济一堂。

仙岳山土地公庙集闽南优秀传统建筑工艺与根雕、彩绘、木雕、石雕等之大成,用料考究,其中尤以号称世界最大的整段樟木圆雕土地公神像和门神木雕最为独特,让人叹为观止。以仙岳山土地公庙为代表的闽南宫庙建筑技艺也由此列入市级非物质文化遗产。

土地公民间信仰是源远流长、极其宝贵的文化遗产,福德正神即民间所说的土地公,也是客家族群和东南亚国家俗称的“大伯公”,是海峡两岸庙宇最多、信仰最广、影响最大的民俗神。

2008年,仙岳山土地公庙落成当年,首届福德文化节在仙岳山举行,在隆重的祈福颂典仪式上,来自两岸多地的信众一起向土地公献礼,祈求风调雨顺、福泽百姓,以体现福德文化中祈祝和平和谐、敬畏土地、爱惜土地的文化内涵,共同见证“福泽两岸,文化同根”。2011年,仙岳山福德信俗被列入福建省非物质文化遗产名录。“海峡两岸福德文化节”已经连续多次被国台办立项,作为对台重点交流项目,并形成了湖里仙岳山、台湾以及东南亚地区轮流举办的机制,是海峡两岸民间文化交流的盛会,在海内外的影响日益增大。

在仙岳山土地公庙举办的首届福德文化节

在仙岳山土地公庙举办的第11届福德文化节

在仙岳山土地公庙举办的第13届福德文化节

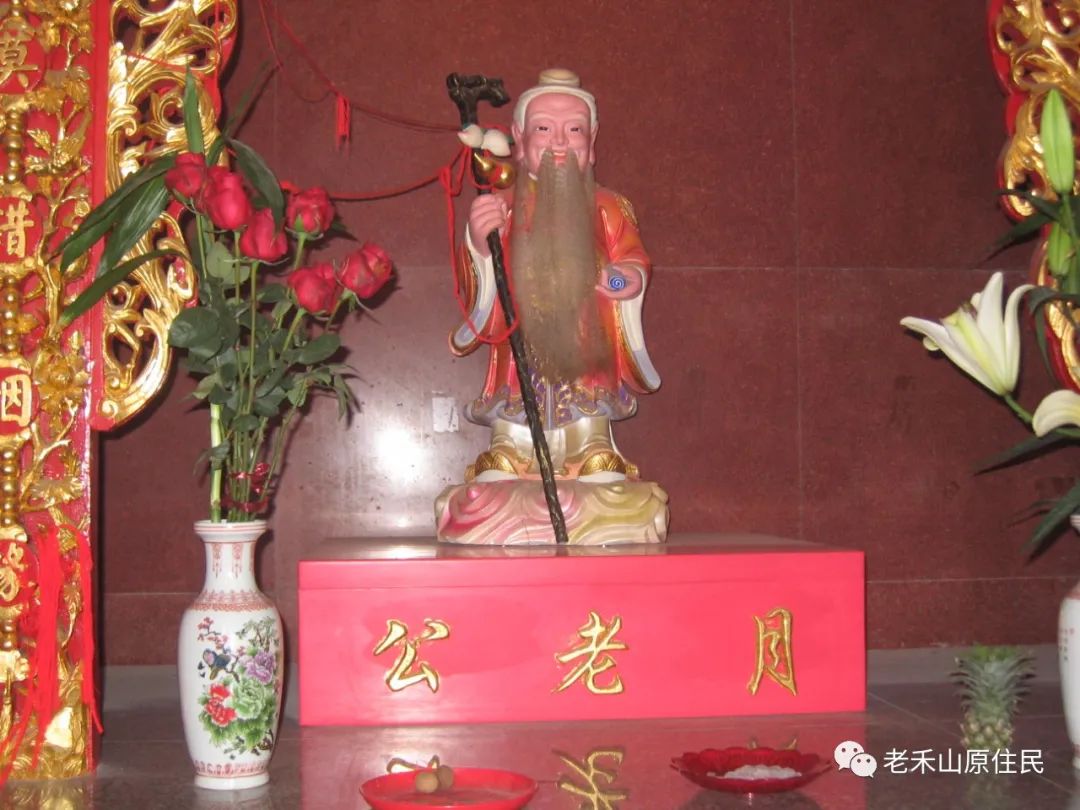

从只有数平方米的“半山土地公庙”到数千平方米的“仙岳山土地公庙”宏大建筑群,这样的跳跃式升华,还着实让人始料不及。土地公原本是一方小神,其栖身之处大都低调朴实,有的是“田头田尾”,有的是片石片瓦,在如此宽大堂皇的地方“办公”,似乎是簪越了,就像是社区居委会一下子搬进了政府大楼,显得有点空空荡荡,于是就附设了月老、文昌神,以期吸引求爱中的男女、赶考路上的读书人前来朝拜。不过,新设的神明也许是知名度不够,也许是法力还不济,影响毕竟有限。

仙岳山土地公庙的月老神像

仙岳山土地公庙的文昌帝君像

本地的农耕农作已经消失,土地公从护佑五谷丰登转向庇荫招财进宝,看看老人家手中捧着一叠的金元宝,明白了神明也是与时俱进的道理。

仙岳山土地公庙的土地公像手捧一叠元宝

一边是完成了从蕞尔小庙到宏大排场的跃升,另一边也在续写半山土地公庙的传奇。仙岳山土地公庙建成之后,旧的土地公庙里,1995年由台湾带来的土地公神像和横匾被信众带出,先是暂驻海沧东屿,后来辗转安顿在海沧鼓楼。2013年落地新建了“塘边半山土地公庙”,经过数年,赢得了越来越多的信众朝拜。2015年7月,这位土地公还“迎娶”了来自台湾宜兰的土地婆,一时间传为两岸神缘的一段佳话。

2009年,位于海沧东屿的“塘边半山土地公庙”(陈素惠摄)

海沧东屿的“塘边半山土地公庙”(陈素惠摄)

位于海沧古楼的“塘边半山土地公庙”(2021年)

位于海沧古楼的“塘边半山土地公庙”(2021年)

海沧鼓楼“塘边半山土地公庙”的织锦帷

2015年7月海沧“塘边半山土地公庙”的土地公“迎娶”台湾宜兰土地婆,传为两岸神缘的一段佳话

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复