碉堡,本地俗称炮垒、炮垒仔。本区沿海一线从东渡到湖里、寨上、殿前、高崎、墩上、钟宅、五通均分布着形形色色的水泥炮垒,连同一系列的制高点如石头皮山、石湖山、安兜山、圆山、骑马山、虎头山、薛岭山、金山、莲花山上,也有不少碉堡。这些碉堡是上世纪40年代末国民党军为防备解放厦门修筑的。仅是个人的田野调查,目前留存下来的还有73个之多。

石头皮山上的碉堡

圆山东侧的碉堡

虎头山最高点上的碉堡

在浦口、凤头、东宅海边,沙滩上的碉堡如今成了别样的风景。在五缘湾,岸边的碉堡是独特的地标。在东渡,湖滨北路路口的碉堡被改造成泡茶的水泥桌。惟一存留下来的双层炮垒,是在神山后的那个。神山是解放厦门第一面红旗插上的地方,近来辟为红色教育基地,这个碉堡成了“网红打卡地”。

凤头沙滩上的碉堡

浦口沙滩上的碉堡

在东渡,湖滨北路路口的碉堡被改造成泡茶的水泥桌

殿前神山脚下的二层碉堡

已经消失的比较有名的碉堡有:

高崎古渡边的三层炮垒,1955年海堤修建后炸掉了,在原址上建了纪念碑,上面是朱德的题字“移山填海”。

上何海岸突出一角的小山上有个二层半的碉堡,最上面是半截墙,人可以爬上去观察,因为较高,人们称“炮楼”。这个碉堡和今湖里公交场站后的高地上、原湖里居委会办公楼边上的碉堡互成犄角状并且一模一样,控制着那一片海面。这二个高层的碉堡在80年代特区开发时炸掉了。

老照片中,上何后山的双层碉堡历历在目(董成发提供)

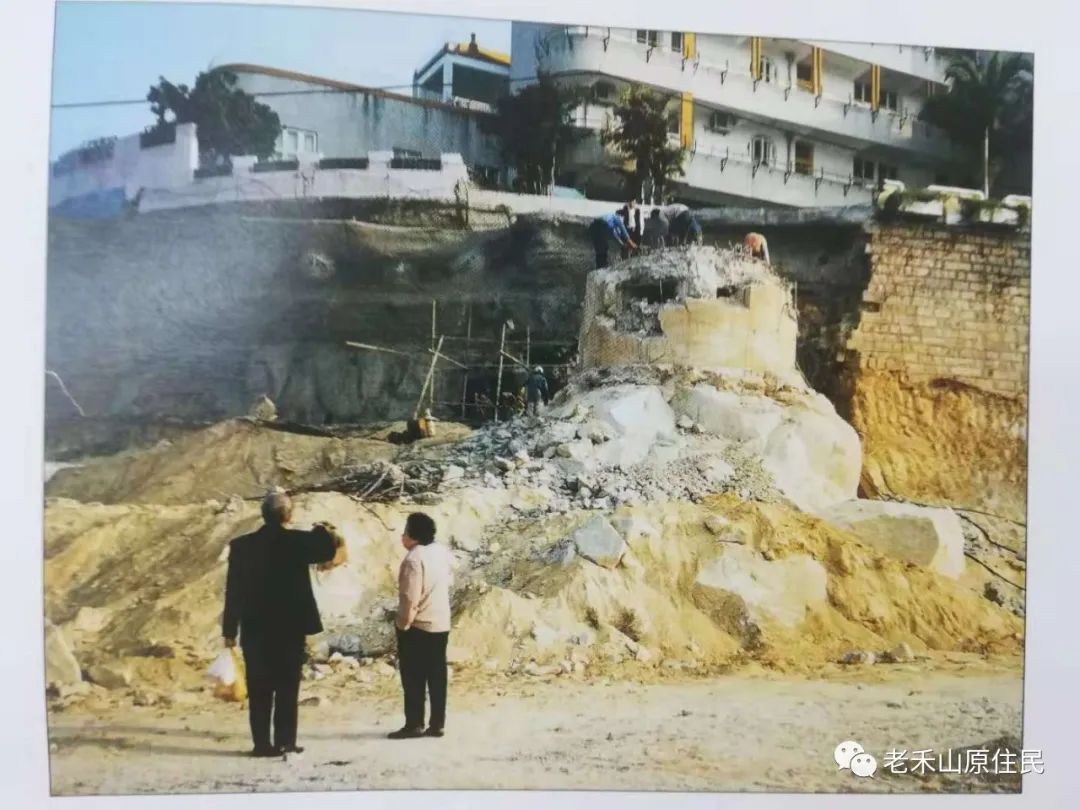

原湖里居委会办公楼边上的双层碉堡拆除之中(1985年), 照片《拆除》收入《厦门新貌》画册

日寇据厦期间,在墩上社后的海岸边叫雨水头的地方修建一个三层的碉堡,又在边上建日军的队部。1974年修建埭辽水库,这个碉堡还做过办公场所,位置相当于今墩上社北环岛路的路中间。

墩上海边的碉堡如今在环岛路内侧(董成发提供)

骑马山山的碉堡

现如今留存的碉堡,除了神山和环岛干道英蓝大厦工地边上的之外,都是半掩体式,圆形加方形的入口,外径大约近4米,壁厚约0.5米,顶部为拱状,非常坚固。碉堡的三个射击口分别控制三个方向,射击口都是扇形状,里小外大。碉堡的入口都和战壕联通,有的碉堡顶部还开了通气孔。

东宅海边,如今英蓝项目工地边上的碉堡相当醒目

薛岭山公园里的碉堡

马厝和莲山头之间莲花山上的碉堡

临解放的那几年,盘踞在厦门的国民党军为了巩固防御,在沿海海岸和军事要地上修筑了数以百计的水泥碉堡。

高崎战场遗址的碉堡修建于昔日的海岸上,从赤山坪、后莲坪,到盐垛、墓垵顶、城仔顶以及如今高崎的村巷中,大大小小还有13座规模与结构不同的旧碉堡。

高崎盐垛里的碉堡原来也是在海边

1949年6月6日(厦门当局)又接命令督迫民工打石子,构筑防御堡垒200余座。(据1951年11月7日厦门市公安局所作的《厦门解放前后敌我斗争一般情况》)

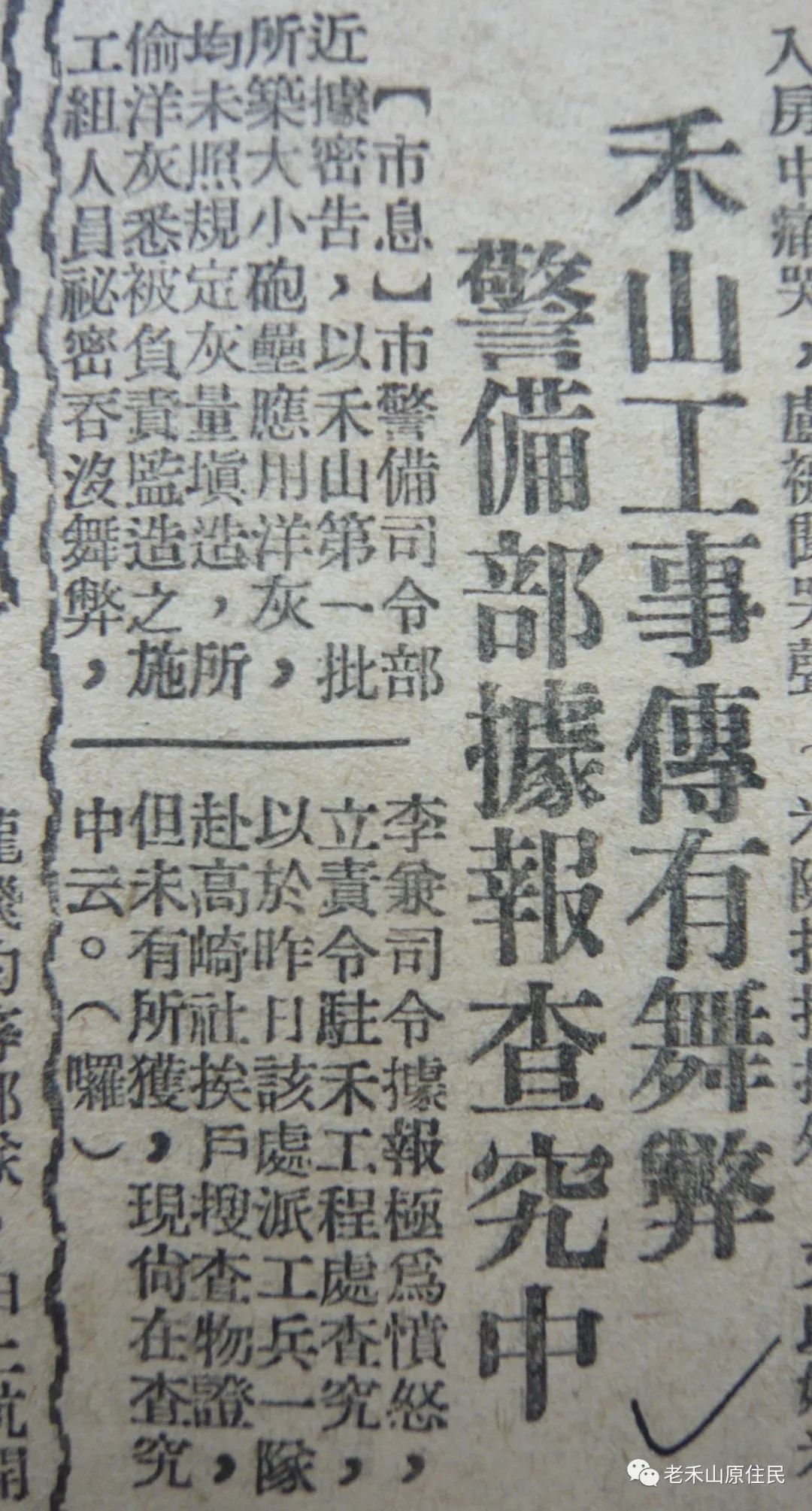

《江声报》1949.7.27的报道

1949年7月27日《江声报》报道:“禾山前由军事当局派工筑造全区炮垒百余座,经已完成。现为加强防御起见,复计划在禾山全区沿海曾筑炮垒二百余座,乃发动各保承包。”“各保所缴石子数量即以人口数为分配比例。决定八月一日起开始打石,限至九月五日竣工,不得延误,违者严办。”然而,围绕修建碉堡,强迫抓差、中饱私囊的故事多多。“禾山所筑大小跑垒应用洋灰,均未照规定灰量填造,所偷洋灰悉被负责监造之施工组人员秘密吞没舞弊,李司令极为愤怒,立责令驻禾山工程处查究,但未有所获。”(《江声报》1949.8.5.)

汤屿上的碉堡

金山顶上的碉堡

钟宅,环岛干道边上的碉堡

解放厦门那天,人们解放军“勇士们以猛虎扑羊之势,夺下了大碉堡,活捉了20几个敌人,乘胜攻上了石湖山顶。”(“厦门登陆先锋排”的回忆)这个碉堡见证了战士们的勇猛和敌人最终的失败。

石湖山上残留的碉堡见证了解放厦门的战斗

安兜山顶碉堡上留下的密密麻麻的弹孔,记录了那场战斗的激烈程度。然而,再坚固的水泥碉堡也无法阻挡人民解放军解放厦门的步伐,摧枯拉朽之后能够留存至今,倒是在提醒人们——不要忘记70多年前的那一段岁月。

安兜山上的碉堡

安兜山上的碉堡 布满密密麻麻的弹孔

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复