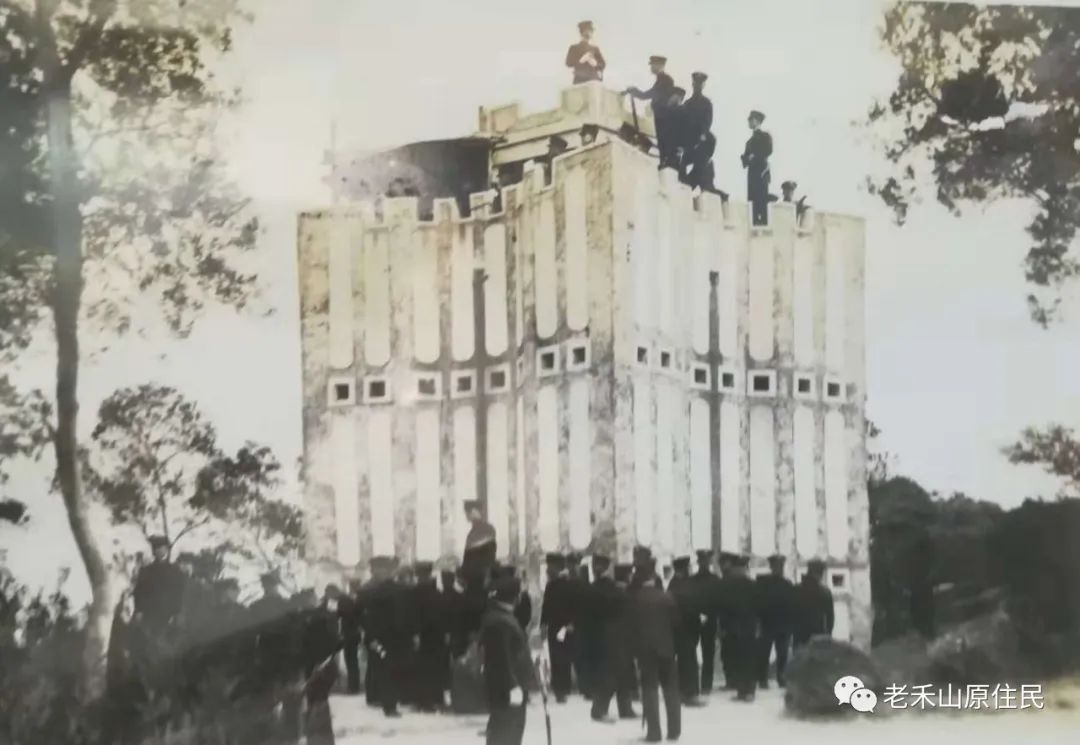

高崎地处厦岛北部海岸突出地,地形险要,扼守浔江海面,向来为军事要冲。清顺治十二年(1655)4月,郑成功拆除(杏林)高浦所城的材料在高崎北侧海岸营建高崎寨。据郑成功旧部杨英《先王实录》所载:四月,“筑丙州新城并高崎、五通、湖莲等寨,拆运高浦所城以成之,俱委冯工官督就。”军寨既成,郑成功派“铁人军”镇守此地。这支军队的士兵“披铁裙,戴铁帽,带弓佩矢,画朱绿彪文,佩斩马大刀,专立阵前斩马足,最为坚锐”(李禧《紫燕金鱼堂笔记》)。

老照片:高崎寨石墙

高崎寨东侧海面,曾是当年郑成功水师与清军鏖战的古战场。清顺治十七年 (1660年)五月初八,清军在总督达素带领下,调集数省水陆重兵前来进攻,从高崎寨东向的赤山坪海滩登陆。驻守高崎寨的将领陈鹏私下和清军约降,按兵不动。“其部将陈蟒不与谋,与殿兵镇陈璋挥众奋击”,将士配合郑军其他部队大败清军于赤山坪,“先登陆者被杀及溺水者不计其数……数日尸浮海岸万余。”此役史称赤山坪大捷。

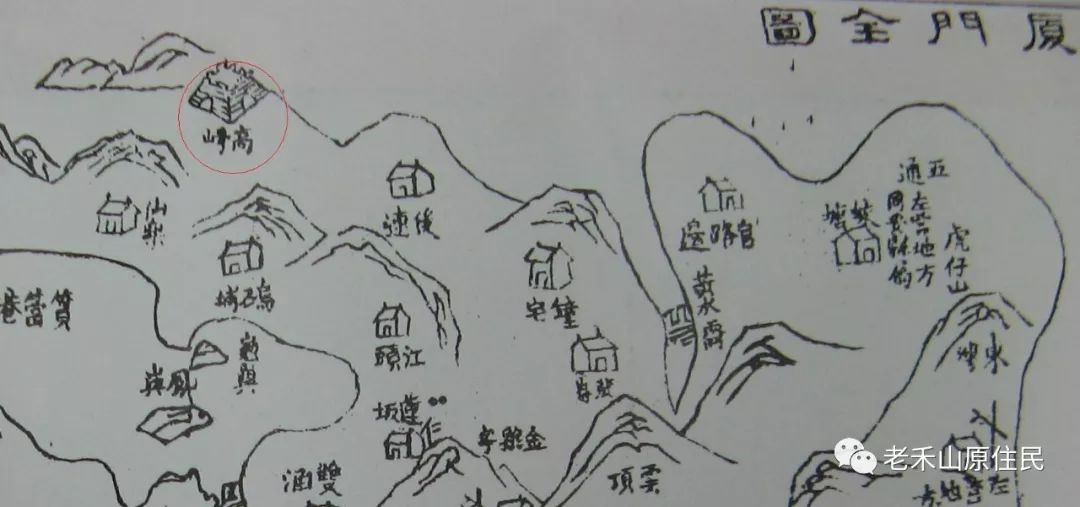

清代“厦门全图”上,高崎的标志便是城寨

清代乾隆年间,高崎寨设有炮台。道光《厦门志》载:“高崎寨,在厦门西北,临海。石炮台一座。乾隆二十二年(1757)设。”《泉州府志》:“高崎石炮台,在高崎,临海。”清代,高崎除了设有炮台、炖台、了望等军事设施之外,还设驻兵的机构称为“汛”,是厦门六个营汛之一,与白石头、玉沙坡、鼓浪屿、湖里、五通同“为厦门咽喉、出入要隘。”清军“分防高崎汛,外委一员,兵三十名。”(《厦门志·兵制略》)

高崎寨古炮

高崎寨古炮

日寇侵占厦门时,在高崎驻扎一中队日军,在高崎寨西侧的“城仔脚”今观堤亭处设二层碉堡,日军在堡垒上站岗,监视着整个海面,又看住了边上的高崎码头。在城仔顶、墓垵顶一带拆十几座民房和一座红砖楼设置炮台、探照灯及兵营(今高崎小学处)。此炮台中的大炮经常炮击对岸的集美、鳌冠等地的学校和民房。炮一打,震得高崎房屋瓦片乱掉、灰尘飞扬。还有一辆“白火车”,就是自己发电的夜间探照灯,灯光雪白,可以扫到海对面的集美。发“白火”的车,大家叫“白火车”。

1938年5月18日,日军从高崎炮击大陆

日军在高崎寨边上设立瞭望所(转自《福岛部队战功册》紫日提供)

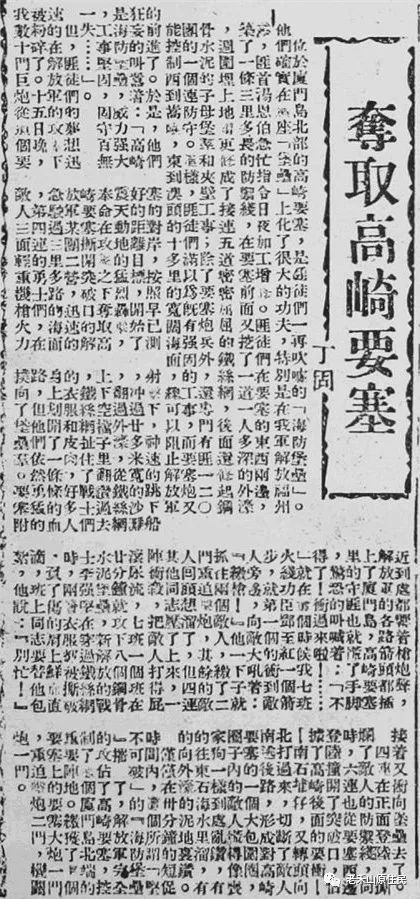

厦门解放前夕,高崎有国民党的重兵把守,号称“高崎要塞”。解放厦门的战斗中,人民解放军付出了巨大的伤亡,后来才迂回登陆后莲坪,包抄拿下高崎要寨,并一举攻占高崎机场。过后几天,从后莲和如今盐垛边的海滩和岸上收集了数十具烈士的尸体,集中葬在“虎当”边上。

《厦门日报》1949.10.26

社北的高地是高崎寨旧址,高崎人称为“城仔内”,1961年公布为市级文物保护单位。城寨平面略呈长方形,东西长约100米,南北宽约60米。寨墙还在,用条石纵列、竖排逐层交错叠砌而成,厚1米有余。现存东北残墙约100多米,南侧残墙约32米。在寨址南面,还留有一拱形石寨门,高3米,宽2米。此门是上世纪50年代开设的登寨阶梯。

高崎社北的高地是高崎寨旧址,当地人称为“城仔内”

今日高崎寨入口。台阶是为了方便古寨参观才加建的

今日高崎寨东侧石墙

沿着石阶登上城顶,极目四周,风光尽收眼底。相传当年郑成功在城寨下手植7棵榕树,人称“七猛”,高崎人由此以彪悍闻名,城仔下也因此叫着“七棵榕脚”。城仔内东北侧,今大锁匙雕塑和厦门大桥桥头原是海边的小高地叫公园尾椎。高崎寨西北侧耸立着朱德题写的“移山填海”的纪念碑以及观堤亭,这个地方旧时叫着炮台山,因高崎寨设有古炮而得名。如今,高崎寨北边建起了海堤纪念公园。

上世纪50年代,从高崎寨俯瞰修建不久的高集海堤

清代文人陈思敬作有《登高崎目屿》诗,其中有:

云雷开霁海氛清,日月重光关险解。

故老凋零往事湮,百年刀剑耕牛买。

1956年5月,厦门名士虞愚眺望高崎寨,抚今追昔,赋得七言绝句:

往事何须感逝波,昔贤戎马此经过。

风云故垒犹磐礴,光价弥天不可磨。

高崎古寨见证了前后300年每一次厦门岛和大陆的分离和对抗,先是明郑和清朝,再是厦门的沦陷,然后是国民党军的孤守。如今战争的硝烟早就散去,和平的阳光已然照耀在这片日新月异的土地,高崎寨像一个静默的老人安坐在大桥和海堤的端口之间,只要你走近了,就会听到它似乎在喃喃述说着那曾经的刀光剑影、故垒风云。

矗立在厦门大桥桥头的高崎寨标识

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复