初读林希元《金沙书院记》时,便对其结尾“侯以严治漳,以文章为教,吾知五澳之民将为文翁之蜀、昌黎之潮,强梗去而揖让兴,龙溪之民将易治而严可勿尚矣,此侯政之大者”中的“五澳”甚感疑惑。“五澳”是哪五澳?“五”是概数还是确数?

想必不会是明代福建沿海的五个水寨,否则仅因龙溪县金沙书院(今海沧)的建成,怎能辐射到福建沿海之民“强梗去而揖让兴”。想必,此“五澳”应仅限于龙溪县辖域,是导致龙溪县“福建八郡之民,惟漳称难治,漳州七邑之民,惟龙溪称难治”,“海居之不逞者,或挟舟楫犯风涛、交通岛夷,甚者为盗贼,流毒四方”的罪魁祸首。

关于龙溪县“五澳”的记录,近者如乾隆《泉州府志·卷二十五·防守要冲》引明万历《闽书》对厦门岛的描述,“厦门,在县(同安县)东南海中,广袤五十余里。<闽书>东抵烈屿、金门,南至大海担屿,西与海澄五澳合界,北至同安内港,与高浦相望。其形胜也。”由此可知,原龙溪县“五澳”自隆庆以后,已转属新设的海澄县。

若是能解开“五澳”的具体指代谜团,或许便能获得隆庆开海前“大月港”的滥觞所在。

缩小了“五澳”的目标范围后,约过了两三年,笔者终于在繁冗的文献中找到了“五澳”的具体记载。嘉靖初,巡按御史崔涯在奏疏《巡按福建亟陈要务以靖边患疏凡一十二条》(即所谓的《山海十二策》)中的“量抽选”策中写到,“看得漳州地方:海沧、沙坂、月港、嵩屿、长屿,名为五澳,乃番劫渊薮也,打造违式大船,为患已久”。如此明矣,所谓“五澳”,即九龙江口南北两岸的五个沿海地方,包含今漳州市龙海区海澄镇的月港,及今厦门市海沧区的海沧、沙坂(今后井村)、嵩屿、长屿(今东屿村)。

奏疏也提到了当时官府为了打压“五澳”的通番势力,特于嘉靖九年在海沧设置“安边馆”,“近年设立安边馆于海沧,每半年选委府佐贰官一员,轮流住札禁治,则海沧、沙坂二处顽蛮稍知畏法,此举之明验也。惟月港、嵩屿、长屿与馆隔远,而诸恶仍故,盖馆治孤立,止得龙溪县五十民兵听用,左右前后悉番徒盗贼,急之恐致他变,是故法之不能遍行,亦势有所不敢也。”

然而,上有政策下有对策,安边馆的设立,并未从根本上杜绝“五澳”之民通番的行为,反而使得他们将阵地铺满整个沿海。当佛郎机与“五澳”之民进行商品交易的“金沙公馆”被官府改做“金沙书院”后,“五澳”之民便将交易的场所转移至“五澳”进入外海的桥头堡浯屿,郑若曾在《海洋要害论》中便提到浯屿“乃五澳地方、番人之巢窟也”。

于是,浯屿渐渐成了中外贩海之人的天堂,先是佛郎机,后是倭寇,轮番上阵。嘉靖二十七年,提督浙江、福建海防军务朱纨正式向盘踞在浙江双屿的海寇发起主动进攻,随后海寇节节败退,一路南下。紧接着,朱纨又指派福建卢镗、柯乔出海收拾余孽,“擒夷王三人,白番十有六,黑番四十六,皆狞恶异状可骇,贼首贵等一百十二人,妇二十九,斩级三十余”,其后还特别谈到为这些夷、番等海盗提供器械资金者,竟是“资械等称是皆五澳宿贼骁黠者”,于是“并歼焉”,此举引得“漳人大恐,有尽室浮海者,日走往聚观诸俘,偶语藉藉,逾时乃定”。

在明正德以前,“五澳”之民是大明水兵“海沧打手”的主要兵源,随着明朝水军需求的日益萎缩,及闽南沿海人多地少矛盾的加剧,“五澳”之民转而向海讨生活,从而使海上通番走私的浪潮愈演愈烈,继而成了官府不得不解决的棘手问题。柯乔曾上奏称,“五澳顽民,重利轻生,公然泛海,交通接济夷船矣”,自双屿一战之后,佛狼机夷船在明官军的威慑下,轻易间便自动离去,而“五澳之人见利轻死,加以夷王统束,人心坚一,于是乎,诱之不动,挑之不出”,二十年间,竟成了东南沿海的最大障碍。

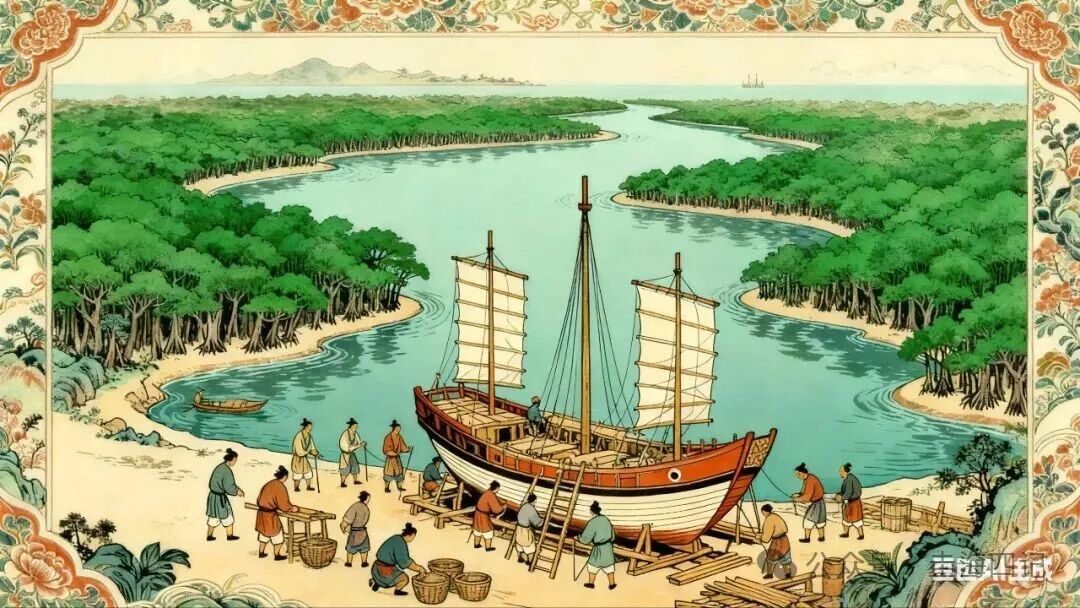

最终,在戚继光、俞大猷等抗倭将领的一致合作下,东南海乱得以平定,而朝廷为了让“五澳”之民安分守己,不再为乱,共采取两条措施,其一在“五澳”设县,以行政力量控管地方;其二,在“五澳”试点开海,同意“五澳”之民申请船引,在官府的监控下与外夷通商。就此,“五澳”所在的海澄县,便迎来明代最辉煌的“月港”时代,“五澳”的黑历史,也因此划了句号。

END

本文内容由:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复