解放后,“土改”让“耕者有其田”,翻身的农民迫切希望读书识字,脱掉“文盲”的帽子。

政府在农村大力开展扫除文盲运动,厦门市成立工农教育委员会和扫盲委员会,禾山区及乡成立扫盲委员会和扫盲领导小组,统一指导扫盲工作。

在禾山,青壮年男女对识字、扫盲的积极性最高,各种冬学、夜校、民校应运而生。

“冬学”是利用农民冬季农闲时间举行的短期识字班;“夜校”是利用夜晚举办的较为长期的识字班;“民校”则是较为正规的、常年举办的成人扫盲学校。

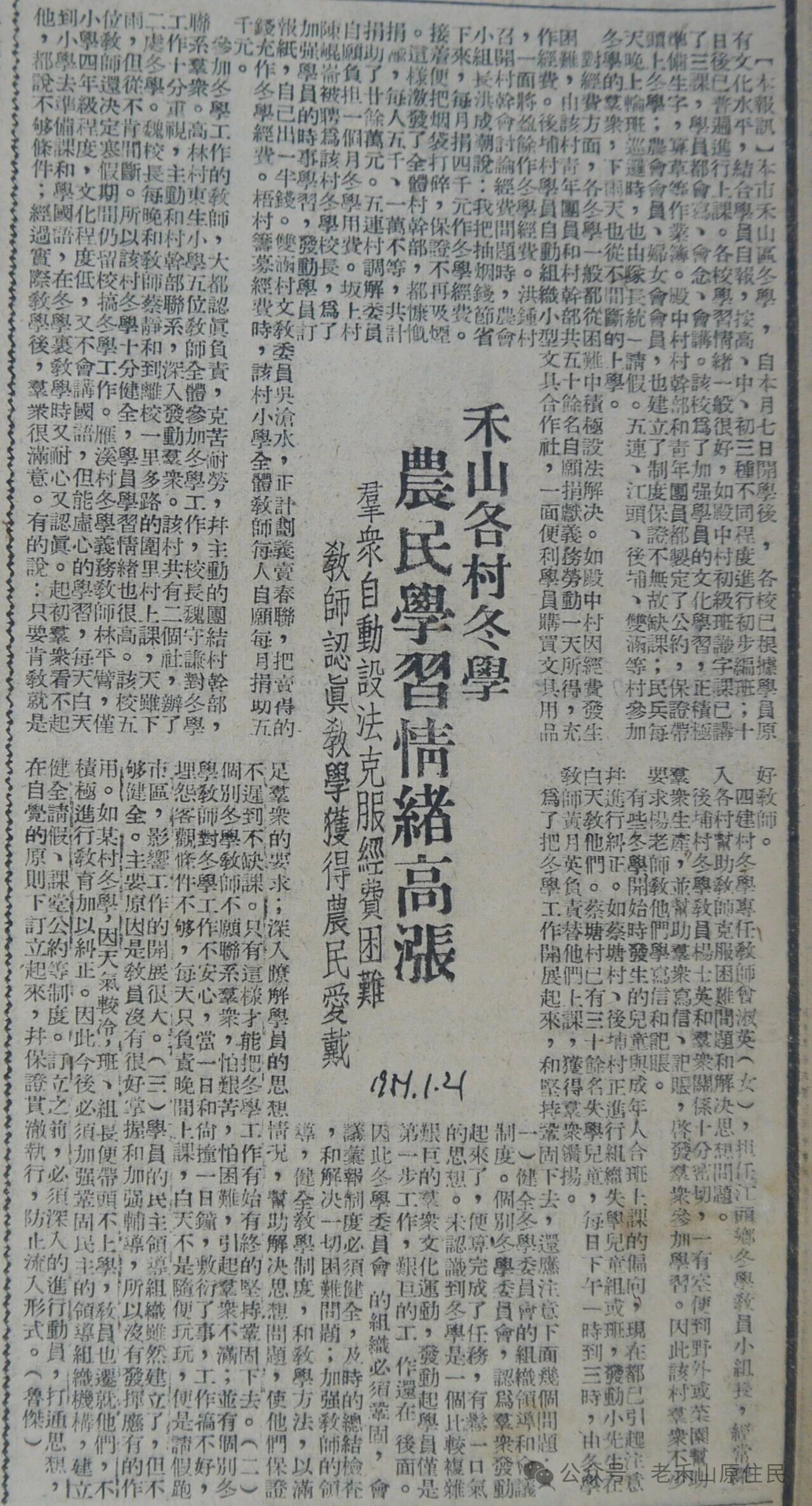

1951年1月7日,禾山最早的冬学开办了,全区37个建制村共举办了38所冬学,发动农民4924人入学。冬学按照高、中、初三种程度编班,青年团员、农会会员、妇女会员踊跃参加冬学。没有校舍就利用祖厝做课堂,自带煤油灯、小板凳;没有经费就发动自筹捐款,前埔前村决定把砍下的一棵大树所卖的50多元,全部作为民校的经费;教师不足,就发动乡村里的小学教师和有文化的年轻人自愿当老师。

《厦门日报》1951.1.21

《厦门日报》1951.1.21

霞边社张天宝当时只是一个小学生,却当起了“冬学”的“小先生”。他回忆道:

那年冬天,社里办“冬学”,就是后来的夜校。当时采取的是“能者为师”,那时我刚念三年级,也没认多少字,就被叫去当“冬学”的老师,教室就在林芳富家,学生有十几个人,都是二三十岁的农民。“冬学”没有教材,只有工作队写的生字表,什么农会、翻身、共产党、毛主席以及一些农具的名称。我把生字写在黑板上,我念一句,他们跟一句,先用普通话再用闽南话解释。一天教几个字,会认字就行,对写的要求不高。教完后写在小黑板上,白天挂在邻居张再添门口,正在路边,过路的时候看看念念。

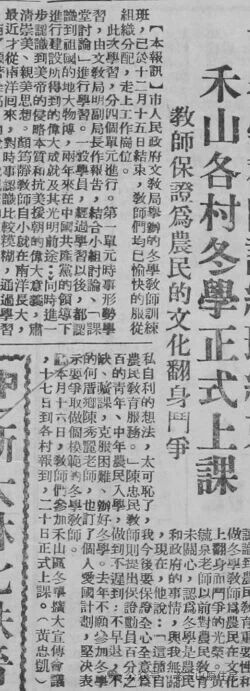

《厦门日报》1951.3.21

在扫除文盲的热潮中,乡里曾组织在交通要道上设“扫盲岗”,挂着小黑板,写上常用字,由学校的老师学生值班,检查来往行人认字识字。认得了,放行,认不得,当场教到认字了才放行。

经过二个多月的学习,第一期冬学在1951年的3月10日结束,初级班学员能识一二百字,高、中级班学员从写借条开始,到能写通顺的短文。

1951年底,禾山再次举办冬学,此时,推行“速成识字法”,农民入学识字的热情空前高涨。

《厦门日报》1951.12.23

后埔社在李姓祠堂内办了夜校。没有老师,就互相教,不论识字多少,“识一字,教一字”,年轻一些的教年老的,“四十九(岁)教五十(岁)”。全后埔几十个青壮年文盲都来识字。从此,祠堂里响起了朗朗读书声。他们坚持了好多年,许多农民在识字班里摘掉了文盲的“帽子”。数十年过去,李姓祠堂的墙壁上还留着当年扫盲识字的简陋的黑板和写着“大家谈”的壁报栏。

后埔在李氏宗祠举办夜校留下来的黑板(2008年)

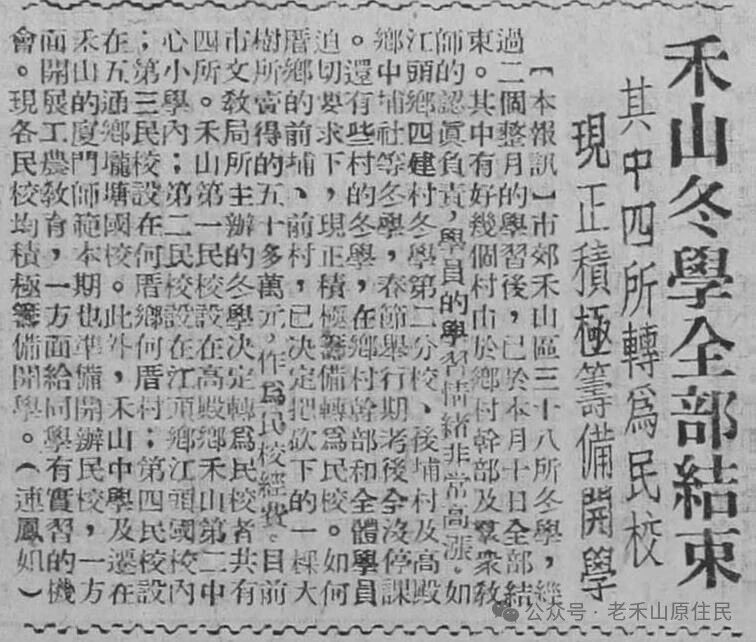

高殿、江头、何厝、五通4个乡,由于乡村干部及群众教师的认真负责,学员的学习情绪非常高涨,就把4所冬学转为常年民校。

禾山第一民校设在高殿乡禾山第二中心小学;

禾山第二民校设在江头乡江头小学;

禾山第三民校设在何厝村何厝小学;

禾山第四民校设在五通乡龙塘小学。

4所民校共有546名学员,每到夜晚,青年人聚在一起,读书、识字、唱歌、跳舞,非常活跃。

经过民校的学习,多数人能看懂报纸、书写便条,摘掉了文盲的帽子。

第四民校利用昭塘宫龙塘小学的教室,白天小学上课,晚上民校上课。吸纳了五通、高林两个乡一百多个青年男女农民。他们白天种地,晚上读书写字,很快就“脱盲”,摆脱“睁眼瞎”。教室在旧的“书报社”,办公借用一家药店的角落。第四民校由禾山区公所教育股杨炳裕指导。民校的教员一部分是住校或家住附近的龙塘小学老师,其他大都是乡村里的“读书人”。校长孙以明,昭塘人。为大家所熟知的民师有田中央的许元平、后门的黄铭川、黄铭炎,黄厝的陈天福。民校中基础较好的学员,如黄厝的黄天才,泥金的孙辉荣,返头教起低年级的学员,也做了民校的老师。

第四民校的校徽

民校除了上文化课之外,还请来了五通乡农会主任沈渐度讲授农业技术,传达时事政策和上级指示。民校还学唱歌、学跳秧歌舞、学打锣鼓、学“文明戏”、学当地喜闻乐见的小戏。如文明戏“王贵和李香香”、歌仔戏“三家福”、高甲戏“桃花搭渡”最受欢迎。至今人们还津津乐道于当年大家一起扭秧歌,唱“解放区的天”、唱“猪啊羊啊,送到哪里去,送给那亲人解放军”;还依稀记得孙丽霞主演文明戏《王贵和李香香》的热闹景象;还念念不忘“许元平的洞箫、陈天福的琴仔”;还能哼上几句《桃花搭渡》的曲,笑谈平仔饰的“渡伯”,宝玉演的“桃花”;还能记起《三家福》的对白:“(番薯)红心的是赤肉,白心的是肥肉”,记得戏中那位好心的苏义先生。

当时的农民能认识几个字,甚至“脱盲”,不少人迅速成长为村、乡干部,很多人是从民校开始的。

可以说,设在昭塘宫龙塘小学的第四民校,掀起了当地农村第一次教育普及运动,传播了丰富多彩的乡村新文化,为当年的五通、高林两乡培育了文化的种子。

70多年前的禾山农村,通过冬学、夜校、民校,让千百万农民摆脱了“睁眼瞎”。“土改”分到了土地,“扫盲”学到了文化,农民最讲实际,从实实在在的的好处中更加热爱解放后的新社会。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复