农村土地改革之后,“耕者有其田”,极大地激发了农民的生产热情。可是,大多数农民无耕畜、无犁耙等大型农具,迫切希望通过互助的方式解决。政府贯彻《中共中央关于农业生产互助合作的决议草案》按照自愿互利的原则,逐步实行农村互助合作。

1951年冬,禾山开始试办互助组,一种是季节性互助组,主要解决劳动力、耕畜、农具缺乏的困难,忙时互助,农闲单干。一种是常年互助组,不仅实行劳动互助,还进行耕畜、农具统一分配使用。常年互助组规模较大,劳力较多,可进行集体开荒造田、兴修水利等。1952年底,禾山农村参加互助组的农户约占40%。后埔张永水常年互助组被评为“华东一级生产模范组”。

1953年,禾山共有3216个农户参加互助组,占农户的46.6%。在此基础上,1953年底,以后埔张永水互助组为基础,成立禾山第一个农业合作社——后埔农业生产合作社(初级社)。

初级社实行土地评产入股,耕牛、大农具也进行评估使用,每一个社员参加劳动,记入工分手册,年底分红按照土地、耕牛农具、劳动工分进行分红。农民开始进行集体劳动。

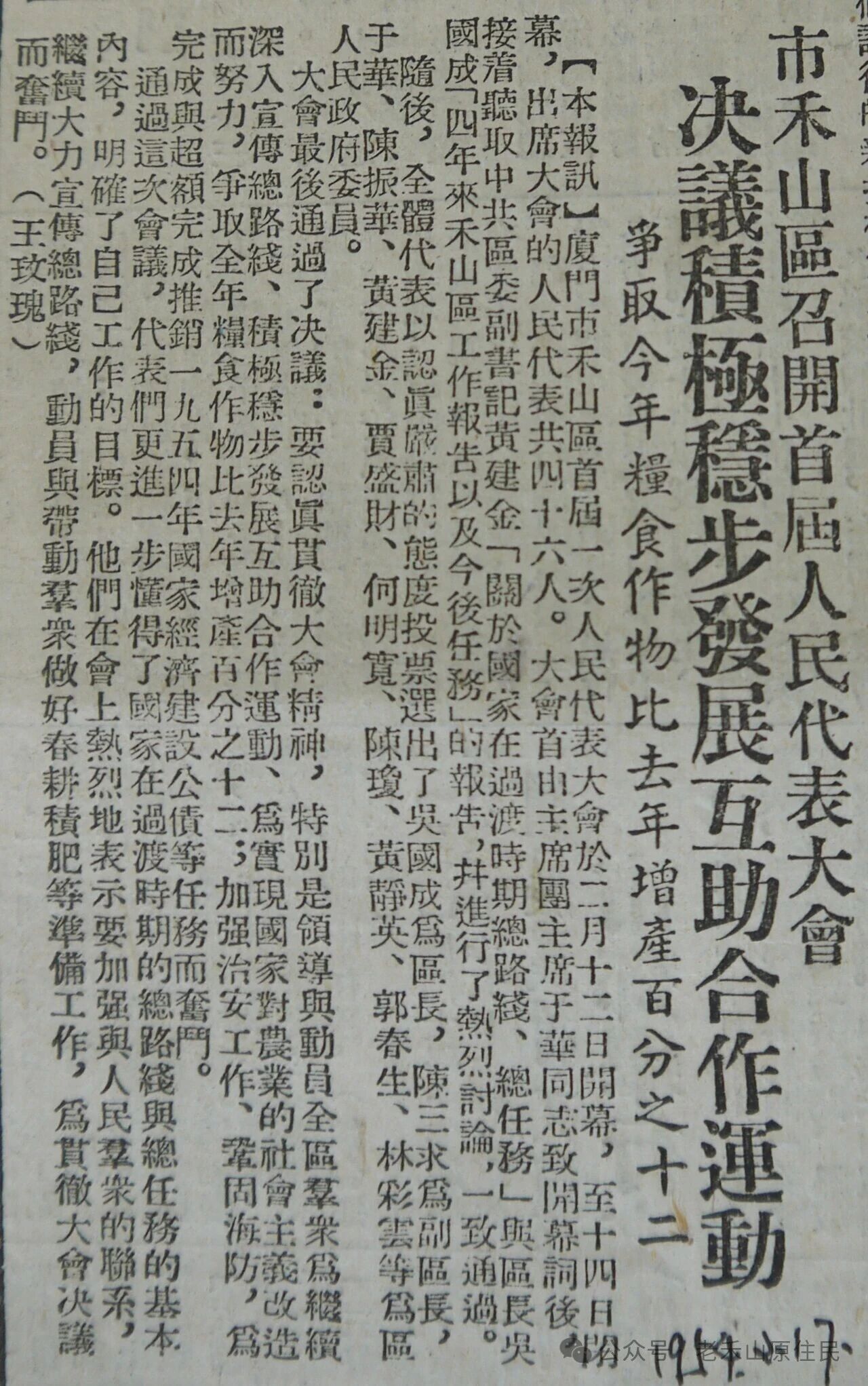

《厦门日报》1954.2.17

《厦门日报》1954.2.17

到了1955年12月,禾山基本普及合作社,共建立165个农业合作社(初级社)。

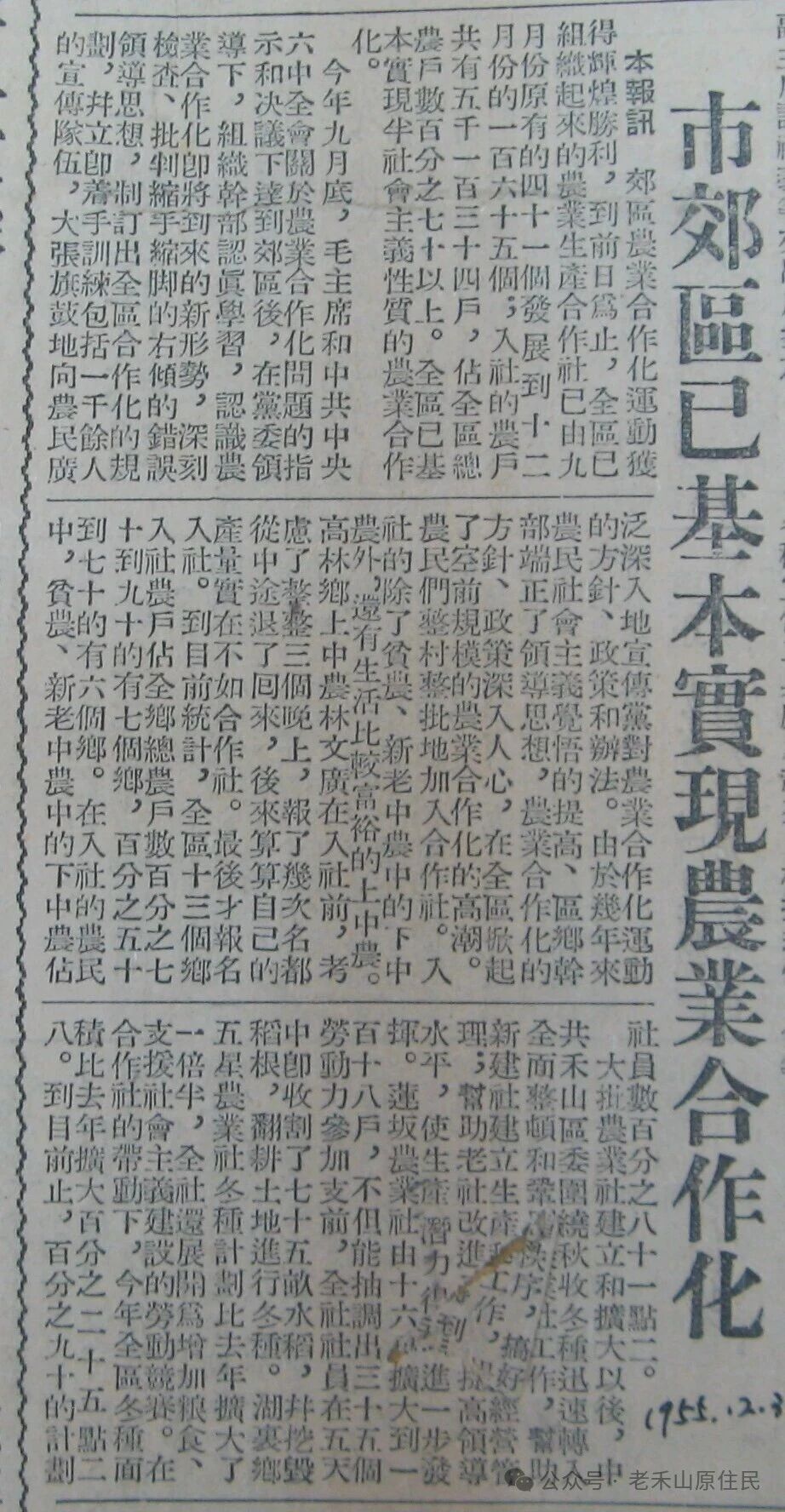

《厦门日报》1955.12.31

其中不少初级社的社名使用了美词或者政治名词,如:

五通乡的东方红合作社;高林乡的锦田合作社(田里)、前途合作社(前头);江头乡的信用合作社;枋湖乡的丰收合作社;前埔乡的前沿合作社;莲坂乡的勤劳合作社(东坪山)、和平合作社(东山)等。

1954年上半年,禾山新建12个农业合作社(初级社),有9个合作社采用了美词或者政治名词:火星(梧村)、前进、光明(湖里)、魁星、五四(何厝)、五一(后埔)、五星、红星、金星等。

1954年9月,曾塔乡成立了溪声蔬菜合作社、群星蔬菜合作社、金星蔬菜合作社。

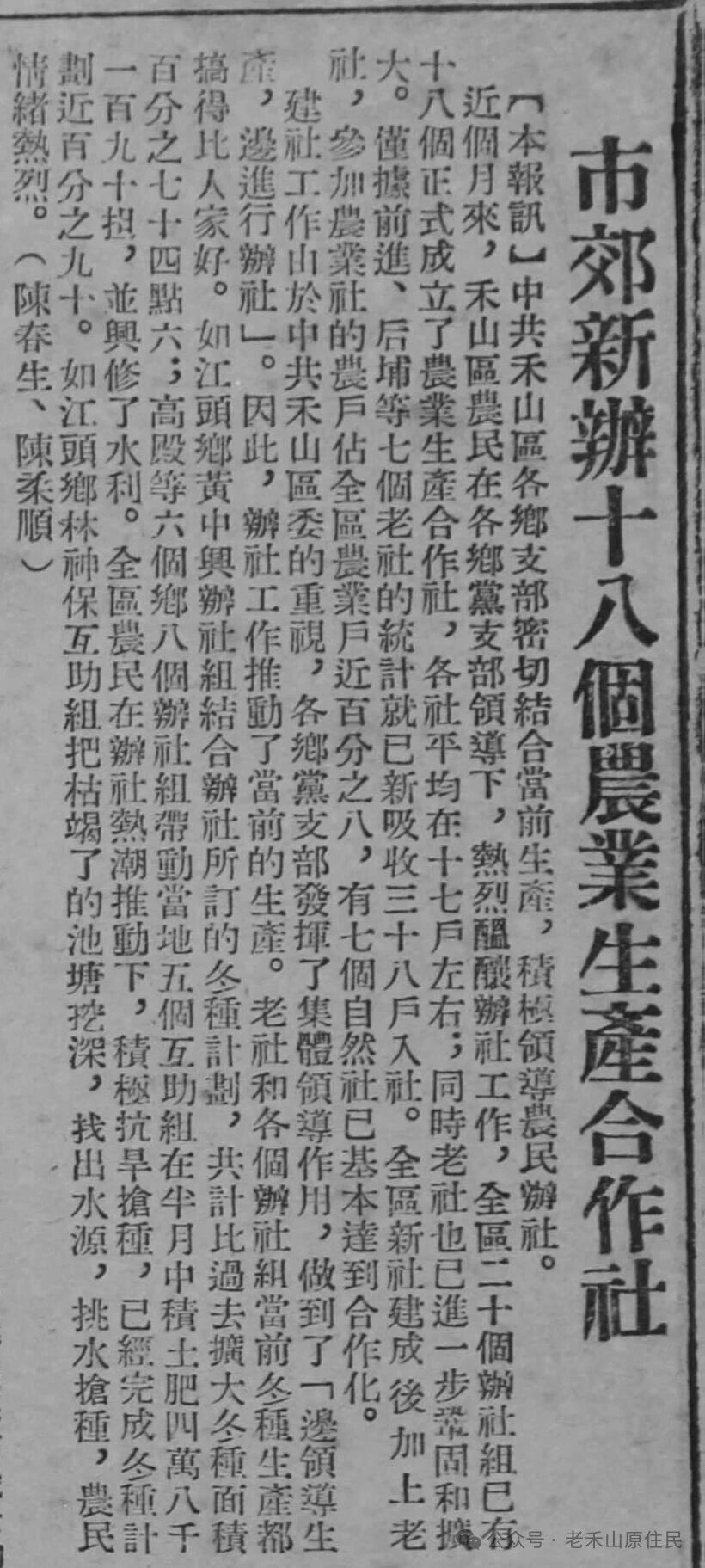

《厦门日报》1955.1.6

1955年底—1956年初,全国掀起农业合作化运动的高潮,禾山也加快了步伐。

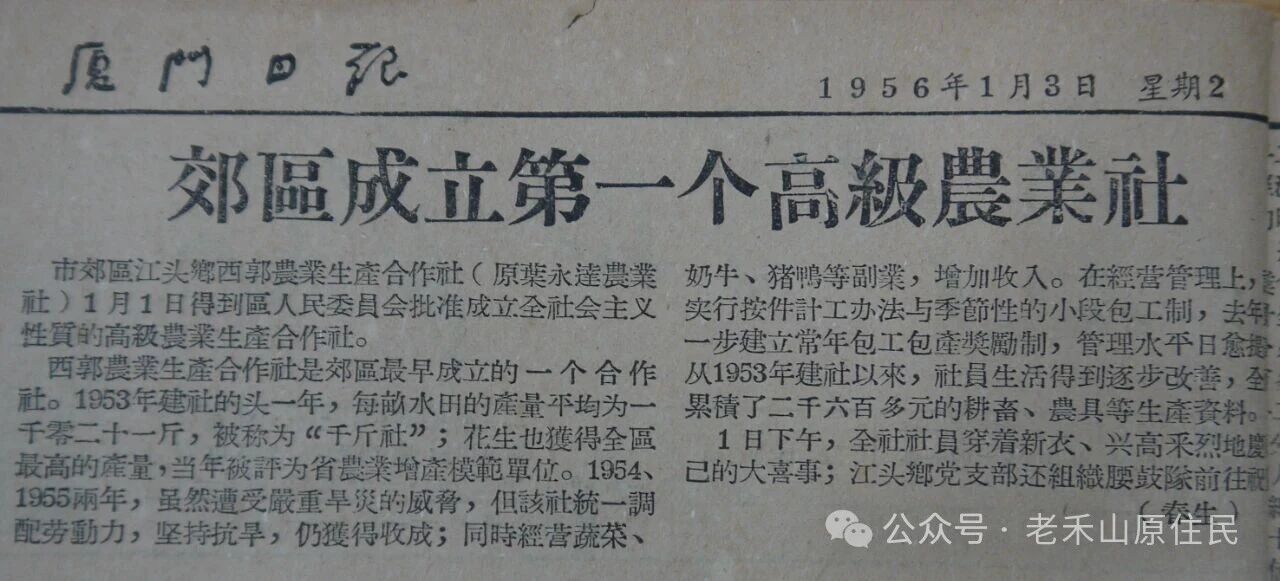

1956年1月1日,江头乡成立了厦门市第一个高级社——“西郭农业生产高级合作社”。此后,高级社迅猛发展。

28日,禾山165个初级社合并为13个高级社。30日,6000多名农民集体向中共厦门市委“报喜”,宣告“农业社会主义改造基本完成”——摆脱千百年来的农业生产单干,走上集体化的道路。

《厦门日报》1956.1.3

《厦门日报》1956.1.29

纵观本地的农业合作化道路,从组织起来,经过2年多的时间,普及了互助组。又用2年的时间,从互助组到建立初级社。进入1956年,元旦第一个高级社成立,一个月内,全部初级社合并为高级社。

禾山高级社规模很大,奠定了禾山农村行政的基本格局,演变为后来的生产大队、村、以至于如今的社区。

高级社分生产小队进行集体劳动,每个劳动力评级记工分,土地合并,耕牛、大型农具折价归生产队集体使用,上级下达生产任务,高级社制定生产计划。

禾山13个高级合作社,清一色是用美词和政治名词来命名,体现了鲜明的时代特点和政治热情:

五通东方红高级社

高林军民团结高级社

后坑幸福高级社

枋湖丰收高级社

钟宅海防高级社

殿前支前高级社

江头工农联盟高级社

湖里五星高级社

县后红星高级社

何厝前线高级社

前埔前沿高级社

曾塔群星高级社

莲坂和平高级社

禾山各乡农民代表到区政府领取高级合作社批准书(《厦门日报》1956.1.29)

通过农村合作化,农村土地从千百年来的私有制转化为集体所有制,为之后的现代化建设开辟了道路。在初级社向高级社转变的过程中,也产生了操之过急、强迫入社的问题。农业生产开始出现偏离生产规律,干部搞瞎指挥,上级下达高指标等倾向,为1958年的“大跃进”埋下了隐患。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复