解放不久,在禾山(当时也称郊区)开展的土地改革运动,是一场深刻的社会革命,打破了千百年来的封建土地所有制,实现了“耕种有其田”。

1950年6月,中央人民政府发布《土地改革法》,规定“废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制,解放农村生产力,发展农业生产,为新中国的工业化开辟道路。”

1951年的春天,土地改革(土改)因为支前、防空等工作而未如期进行。9月上旬,厦门市开始训练土改干部。

《厦门日报》1951.9.4

《厦门日报》1951.9.4

9月21日,厦门市政府按中央人民政府法令决定在郊区禾山开展土地改革运动,厦门市成立土地改革委员会,市人民法院成立禾山土改法庭。

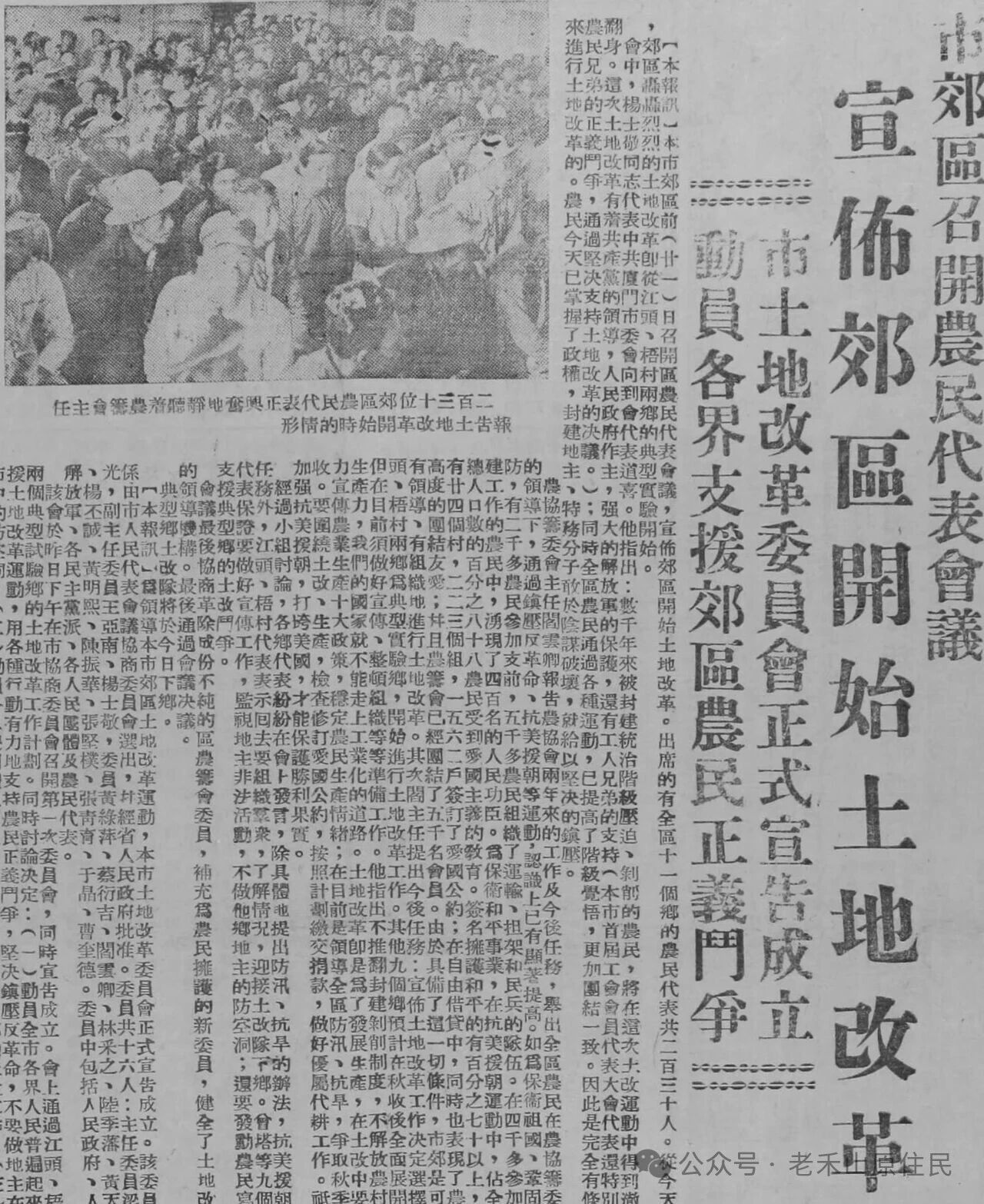

《厦门日报》1951.9.23

《厦门日报》1951.9.12

禾山的土改首先是在梧村、江头二个试点乡进行。9月23日,市政府抽调88名干部,49名积极分子共137人组成2个工作队,进驻梧村、江头二个试点乡。

土改工作队进驻各个乡村之后,广泛发动农民,组织农会,斗争地主,打击恶霸。农民通过诉苦,算地主阶级通过地租、高利贷、低价劳动力等三本剥削账,揭露地主阶级的罪恶,提高农民的思想觉悟,打击恶霸地主的嚣张气焰。

《厦门日报》1951.10.5

全场农民高呼“拥护人民政府,严惩不法地主”的口号(《厦门日报》1951.10.8)

在土改之前和土改之中,禾山镇压了恶霸地主,其中有殿前陈宝琦、田头孙嘉武、庵兜薛笃生、湖里何锦象、岭兜陈安晋、穆厝吴清湖、薛厝黄清泉、莲坂叶长荣、前埔林三兴等。

“划成分、分土地”是土改的二大中心工作。

划清成分,分清敌我。实行“依靠贫农雇农,团结中农,中立富农,有步骤有分别地消灭封建地主剥削”的方针,在农民中划分阶级成分。

没收地主富农多余的土地,分给无地、少地的农民。同时没收部分地主富余的房屋、农具、耕牛等生产资料,分给农民。

经过梧村、江头二个乡的试点,为禾山的土改积累了经验。

从1951年11月中旬开始,禾山土改在其他9个乡:曾塔、前埔、何厝、五通、后坑、钟宅、枋湖、高殿、湖里等、33个行政村全面铺开。

230位农民代表兴奋地听着农协会主任报告土地改革开始的情形(《厦门日报》1951.9.23)

《厦门日报》1951.10.18

市政府培训了土改干部乡村积极分子130人,军队派来干部120人,厦门大学师生126人,市区干部50人,组成400多人的土改工作总队,每个乡派出一个土改工作队。

到了1952年2月1日,历时2个多月的土改宣告结束,万余农民集会庆祝土地还家。

彼时,禾山区共11个乡,132个自然村,7527户,33002人口,全区耕地面积54432亩。总共没收地主土地13433亩,房屋2852间,贫农每人平均分得土地0.8亩,雇农人均分地1.41亩,中农自有土地1.56亩。

土改运动,深刻地影响中国社会的发展,广大农民实现了千百年来“耕者有其田”的梦想,激发了农村生产力的发展。土地制度的彻底改变,为之后的国家建设提供了坚实的基础。农民“出身成分”的划分,也给予了固化的身份标签,从1950年代划分阶级成分到1980年代取消阶级成分,30年间,无数人的命运与之息息相关,多少运气和不幸,多少前途和未来,多少个人和家庭,都取决于阶级成分、家庭出身。身揣红色的阶级成分,先天拥有了通行证;身顶黑色的阶级成分,意味着背负沉重的十字架,举步维艰。

关于这场轰轰烈烈的土地改革运动,从全国的视野来看,韩丁的《乡土中国》给予社会学调查,周立波的《暴风骤雨》给予小说描述。

美籍华人学者黄树民《林村的故事》封面

美籍华人学者黄树民《林村的故事》中,呈现了本地蔡塘土地改革的某些片段,用生动的事例来表现土改错综复杂的程度,用回顾和思考的对话揭示了土改对农村社会深刻久远的影响。

毫无疑问,这场已经过去70多年的土地改革,是一场伟大的运动;一场深刻影响社会的运动;一场改变无数人命运的运动。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复