史上,禾山占厦岛十之九几。上世纪20年代末,厦门组建“路政处”开始对市区进行市政改造。在主政厦门的海军支持下,路政处开发市区道路成功之后,把目光瞄向禾山。主责工程建设的周醒南以地处厦岛中部的后埔为中心画了一个圈,他雄心勃勃地写道:

今欲厦市发达,亟宜着手建设新禾山。首着整体划测完竣,下徂以后埔为中心,南联豆仔尾,北串五通,西临白石头,而展筑至鸟空圆,东出高崎湖莲,体廓已具,干道联贯,各乡村复接以支路,脉络相通,缝纫厦市,一气滋长。更拓耕植,生产发荣,新都奠立。斯而堪称为整美之厦门也。

民国十九年(1930年)3月21日,厦门海军司令部发出布告,欲以每亩35元收买禾山江头、浦园、后埔、吕厝、祥店五社,设立“海军农事试验场”,想以此迈出“建设新禾山”的第一步。

布告一出,立遭五社民众拼死反对,思明县党部及农会也极力反对。一片反对声中,在五社搞“农事试验场”已不可能,只得在洪山柄愣是把“农林试验场”办了起来。

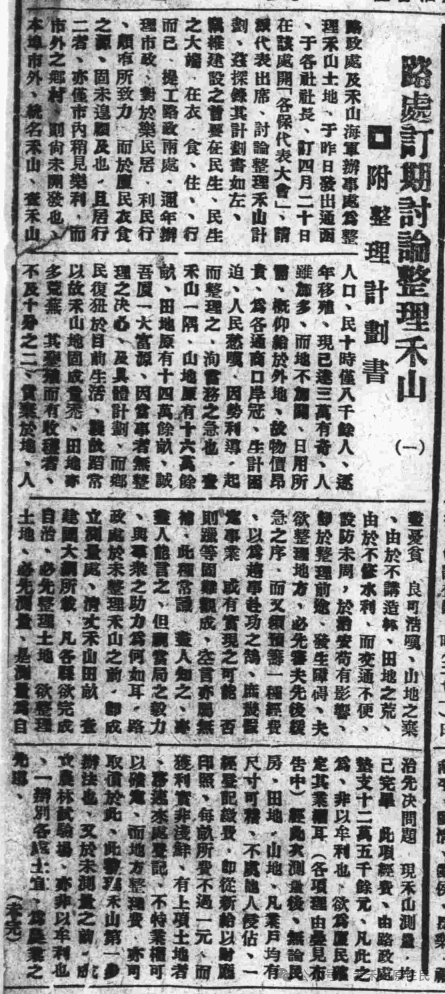

1932年4月,路政处公布“整理禾山计划书”,认为禾山土地广阔“诚吾厦之一大富源”,提出“山地之弃由于不讲造林,田地之荒,由于不修水利,交通不便,设防不周,影响治安”,修厦门港-(前埔)云梯并依次绕五通-钟宅-竹子林-湖里-崩坪尾-乌石浦道路8条,堪称环岛路;另筑洪山柄-茂后等10条;在洪济山、莲坂、文灶、东山、东边社筑坝蓄水;把厦门岛16万亩山地分8年完成造林等等。

《江声报》1932.4.1

此整理(开发)禾山的计划最为全面,提出的目标也很明确,经费来源要学市区开发的经验,先垫资征地、修路、修水利、造林,再卖地引资。

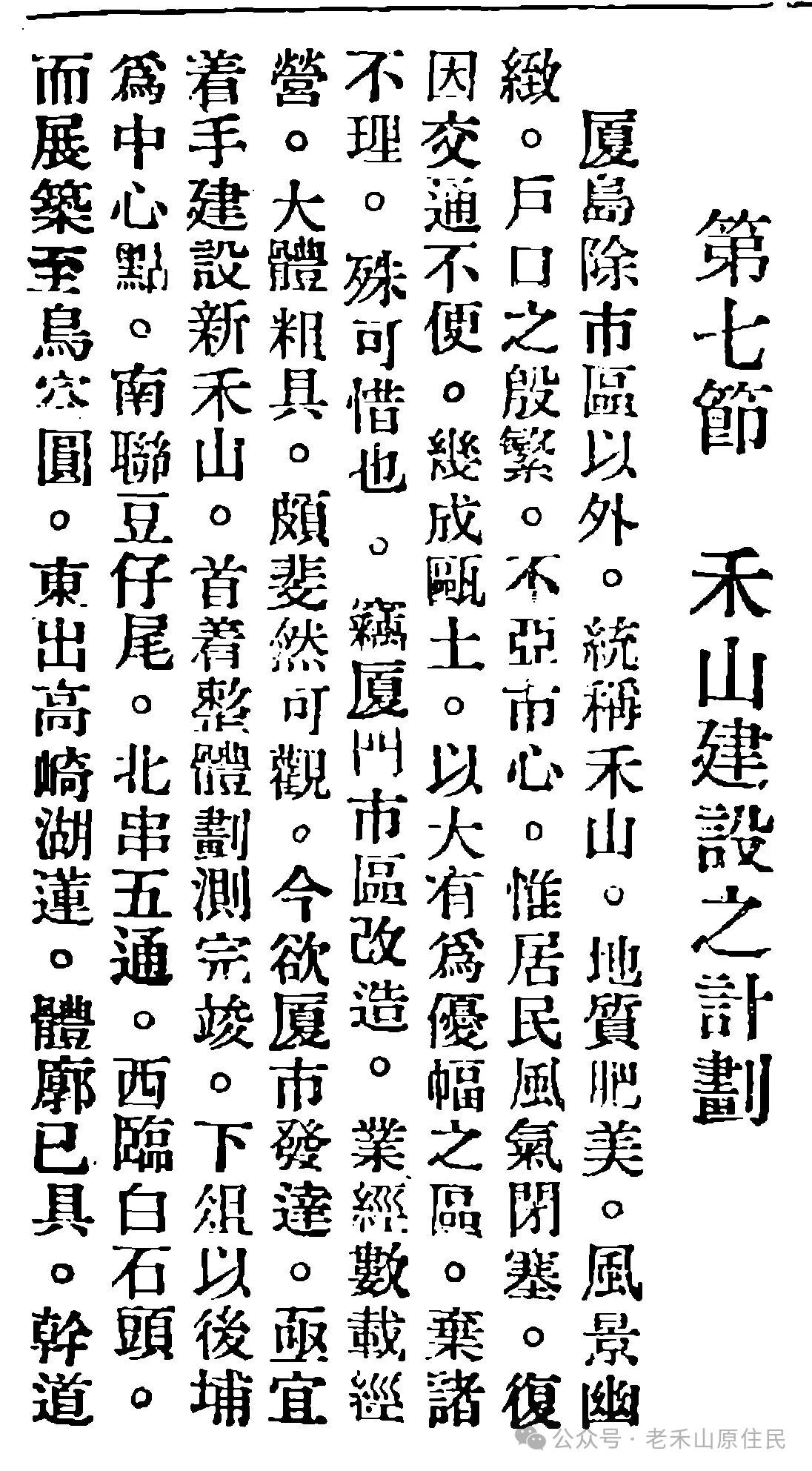

同期出版的《厦门工商业大观》一书“禾山建设之计划”,与市政处的“整理禾山计划”同出一辙:

厦岛除市区外,统称禾山。地质肥美,风景幽致,户口之殷繁,不亚市(中)心。惟居民风气闭塞,复因交通不便,几成瓯土,以大有优幅之区,弃诸不理,殊可惜也。厦门市区改造,业经数载经营,大体粗具,颇斐然可观。今欲厦市发达,亟宜着手建设新禾山。

所提出的措施依然是:筑坝开渠,引导水利;植树造林;筑成全禾马路,脉络相通。

《厦门工商业大观》:“禾山建设之计划”

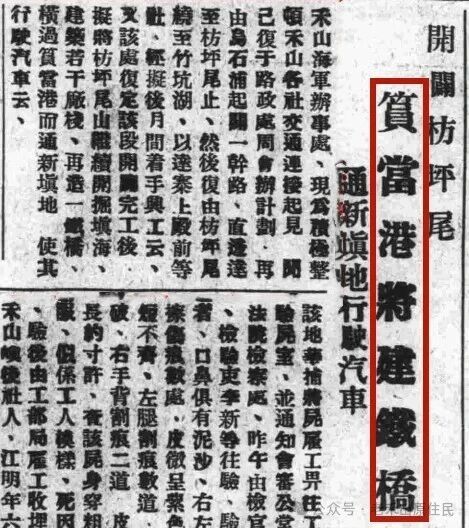

应该说,市政处“整理禾山”所画出的“饼”,还是有不少亮点,比如“填筑筼筜港计划”,在崩坪尾海滩造地建设新市区,造铁桥联通市区等等。

对于孤悬海上的厦门岛,造桥连接大陆无疑最吸引人心。

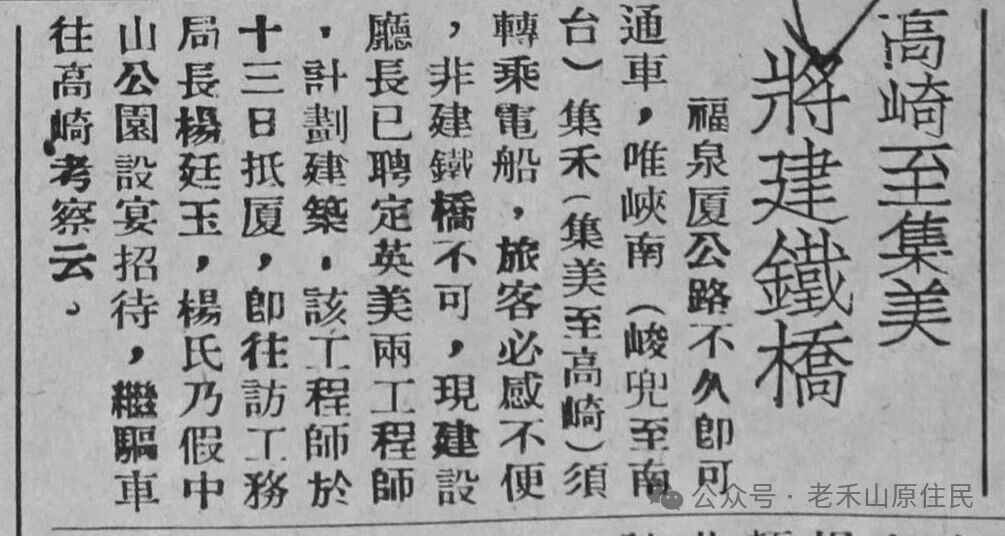

“筼筜港将建铁桥”(《江声报》1932.1.28)

“高崎至集美将建铁桥”(《禾山旬报》1935.5.11)

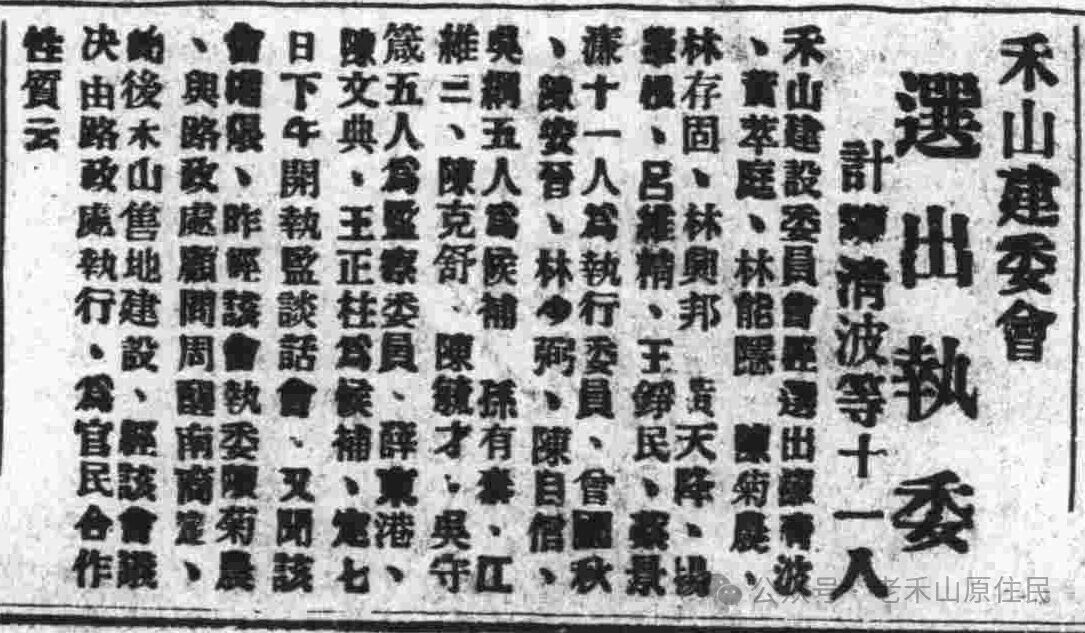

主政者信誓旦旦“整理(建设)禾山”,禾山乡绅也坐不住了。1932年7月,陈清波(殿前人)、黄萃庭(祥店人)、林能隐(前埔人)、陈菊农(寨上人)等十数人挑头组建“禾山建设委员会”,提出种种设想。其中最在意与路政处商榷“禾山售地建设,经该会议决由路政处执行”。

《江声报》1932.7.5

原本路政处就想在禾山“卖地筹资”,那能容得“禾山建设委员会”染指?何况路政处的后台就是在厦门掌实权的海军!时过半年,1933年3月,“禾山建设委员会”只好自行取消。

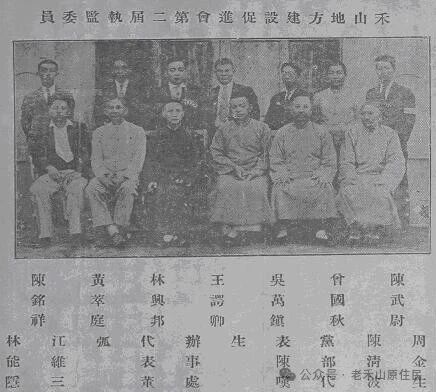

建设禾山,禾山人责无旁贷。过了一年,1934年3月,在禾山籍华侨的支持下,原本“禾山建设委员会”的那些乡绅,又拉起“禾山地方建设促进会”,执委都是声望素孚的地方乡绅和归侨。其中有陈清波(殿前人)、陈菊农(寨上人)、王锷卿(茂后人)、林兴邦(湖边人)、黄萃庭(祥店人)、江维三(屿后人)、叶天来(后坑人)等等。

禾山地方建设促进会第二届执监委(《禾山旬报》1935.1.1)

“以促进禾山建设为宗旨”的促进会,广泛介入禾山事务,制止占地,调解纠纷,主持公理等等,但是对于“促进禾山建设”却没有太大作为。要命的是支持抗税,妄议当政,为地方当局所不容。成立不及一年半,1935年8月,禾山建设促进会被迫解散。

厦门1938年5月,厦门沦陷。“敌所最垂涎者,厥为禾山田地农场。初在禾山西郭等社,辟试验场多处,继谋扩大规模,乃于双涵社辟地数百亩,并办农事试验场,附设农事讲习所,养成农事专门人才。”1940年10月15日,敌伪的“禾山农事试验场”和其附设的“农事讲习所”宣布开场,以“农事实验”为名,大肆鲸吞禾山民地。

1940年,日伪厦门特别市政府制定“土地陈报办法”,并限期申报登记,却因大部分业主改迁内地,申报者寥寥无几。至1941年底,禾山地区竟有三分之二的土地,由日本人和日籍台湾人经营。(《厦门市房地产志》)

战后,厦市经济亟待恢复,有人倡言须兴办禾山农业,“建设禾山”再次成为热议话题。

旅居海外的禾山籍华侨不改对于建设家乡的一片热忱。

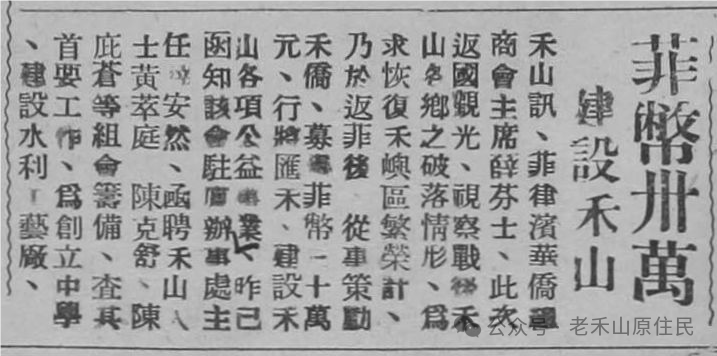

1946年12月,菲律宾华侨总商会主席薛芬士“返国观光,视察战后禾山各乡破落情况”,返菲后,募集菲币30万元建设禾山,“首要工作为创立中学、建设水利”。可是薛氏出于对当局的失望,迟迟下不了信心。

“薛芬士筹菲币30万建设禾山”(《江声报》1946.12.11)

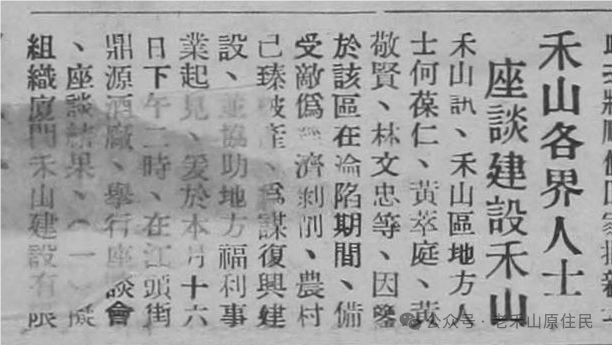

1947年春节刚过,禾山各界人士座谈建设禾山,认为:

禾山在沦陷期间备受敌伪经济剥削,农村已经臻于破产,组织禾山建设有限公司,计划填筑筼筜港,辟为农田鱼塘,所获利补助地方教育慈善福利事业,联系菲律宾新加坡各埠禾侨踊跃投资,请福建经济建设有限公司参加投资。

《江声报》1947.2.17

他们把建设禾山的希望寄托在海外华侨身上,但是此时当政者腐败无能,禾山匪盗猖獗,华侨建设家乡的热情一再失望。各界人士对建设禾山也停留在嘴上说说而已,比起30年代路政处所画的“饼”还不如。

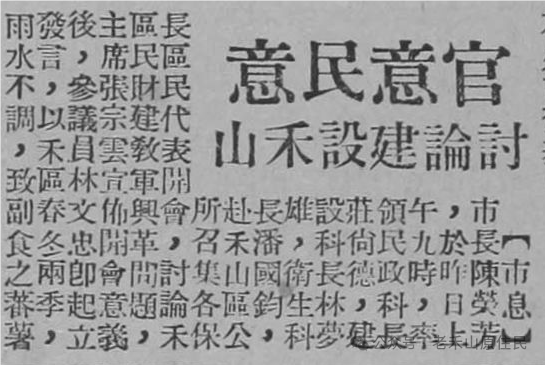

时间再过了2年,1949年初,厦门市市长陈荣芳在禾山区公所召集各保长、区民代表讨论禾山建设诸多问题。会上众人议论减免税赋,减轻兵役,却成为重点。最后,“建设禾山”只剩下“修造各线道路桥梁,安装电话线”。

《江声报》1949.1.8

此时国民党政权已经风雨飘摇,无心无力奢谈什么“建设禾山”了。

解放后,人民政府扫除文盲、兴修水利、植树防风、推广农业技术等等,建设禾山终于迈开了步伐。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复