三代人“芗音”,三十载弦歌

——记岭下芗剧团

从前,老禾山岭下社属于前线公社县后大队,现在是禾山街道岭下社区。

那时候,岭下近海,又没有靠海,近山(骑马山)又没靠山。守着几片田园,辛勤地劳作;有着几棵老榕树,诉说着故事。如今,村子早已经消失,榕树也挪动了位置,但是,最让岭下人难于忘怀的是曾经的岭下芗剧团。

岭下人是在1952年开始学唱歌仔戏(芗剧)的,那时候解放不久,进行土地改革,工作队驻进了村子。土地分到家了,翻身的农民纷纷上夜校识字,学唱戏自娱自乐,新社会一派新气象。

岭下王安心6岁就被卖到外地永春歌仔戏班学戏,经过近乎严酷的调教,练就了娴熟的动作和各种角色的唱腔,他有超乎常人的记性,对学过的剧目熟记于心。他不识字,也没有剧本,死记硬背,戏里的唱词、曲调,步伐、手势,样样都会,就凭一身过硬的“童子功”,一出戏几百句唱词和对白,无数个动作和脚步,他都像是刻在脑子里一样。

成年后,王安心回到岭下。村社的人要学戏,他自然成了“老师”,要演戏,他就是“导演”。没有剧本,他唱一句大家学一句,走一步大家跟一步,手比一下动作大家学着做,文戏里花旦的兰花手、老旦的碎步,武戏里的翻跟斗,丑角的矮桩步,他都要耐心教。王安心教戏很严格,就连自己的女儿唱不对,也被骂得眼泪汪汪。他有时候会劈头盖脸地责骂,有时候又苦口婆心讲道理,说,你们演好了,看戏的人看得到,夸的是你们,第二才会想到是我教的好。

王安心,岭下芗剧团的“万能”导演

50年代初期,是农村合作化初级社、高级社的时期,岭下学唱戏的人起先是娱乐,学的人越来越多,生、旦、净、丑各种角色都有了,水到渠成,于是拉起了戏班子,组成了岭下芗剧团。剧团算起来有二十多个人,那是岭下学戏演戏的第一代人。主要有德太演生,国泰男扮女装演旦,水德演大花,美个是丑角,还有专门演皇帝的。剧团的后台也全是岭下人,锣、鼓、吹是“武爿”,大呆掌头;弦、琴、笛是“文爿”,林因堆掌头拉弦仔(二胡)。演员还有陈朝枝、归侨叶美个,他长得浑厚喜庆,从那时候起就扮演三花丑角一直延续下来。叶美个不仅学戏演戏,还热心地召集和带动村子里的年轻人,俨然是芗剧团的“团长”。

功夫不负苦心人。岭下宫庙“闹热”的时候,当锣鼓响起来,平时是农民的演员粉墨登场,开腔唱戏,全村子的人都围过来观看,纷纷叫好。

岭下人最先学的一出戏是《三元及第》,演的是穷秀才发奋读书,终成状元的励志故事。后来又排演了《打銮驾》《百鸟缘》,都是古装的“文戏”。

虽然戏班(剧团)是建起来了,但是没有钱添整整戏服,每次演出都要向殿前剧团租戏服,租金由请戏的人付款。剧团的人出门演出都要自己挑行当,一头戏服,一头乐器,还有箱子,手上提着磅灯(汽灯)。有一次去五通的坂美演出,演到下半夜二三点才结束,一群人走路绕湖边回到岭下,天也亮了,虽然辛苦,大家还是乐呵呵,一路上哼哼唱唱。

热热闹闹的芗剧团,吸引了岭下的年轻人,到了1958年、59年公社化时期,新的一代参加进来了。岭下的第二代学戏唱戏的有叶阶得,还有美仔、网市、阿香、秀凤、金坝,还有天生等等二十几个人。阶得演老生、淑华扮小生,秀凤演小旦,金坝、美个扮“三花”丑角。那时候,岭下芗剧团开始排演场次多的大戏《陈三五娘》,这是出名的才子佳人爱情戏,故事情节很动人,还有《三娘教子》,讲三娘深明大义劝教薛倚的苦戏。岭下芗剧团到过殿前参加演出,庆祝人民公社。那时候,岭下、县后都归属钟宅大队,钟宅也有一队芗剧团,岭下虽然是小社,但是芗剧团的名气并不小。

到了后期,农村进行“社教”,要演革命戏,阶级斗争的戏,到了文革,不让演古装戏了。岭下的演员到县后大队参加排演现代戏《红嫂》《收租院》。这二个剧本是从普通话剧本转抄过来的,然后自己改编成芗剧,导演还是王安心。他从教古装戏到教现代戏,都是一把手。《红嫂》演的是山东沂蒙山人民热爱解放军的故事,《收租院》演的是揭露地主剥削的戏。这二出戏顺应了那时候的时代需求。后来,县后大队成立宣传队,就以县后大队的名义到厦门人民剧场演出。演古装戏改成演现代戏,演得大家都叫好,纷纷来邀请去演出。

改革开放的东风里,农村戏曲迎来百花齐放。1978年,岭下芗剧团再次活跃起来,岭下的年轻人从小看着戏长大,成了新一代的演员。淑黎、瑞治主演旦角,老旦是阿苗,还有秋香、阿秀、阿美、瑞金、淑敏、春香等等二三十人,这些人成了岭下芗剧团的第三代。后台的武爿是阶得、征生、春龙等,文爿掌弦是国泰等人,还有德太等老演员。

以前岭下芗剧团演的是“幕表戏”,没有剧本,即兴发挥。到了第三代有剧本了。大部分的剧本都是王安心唱一句念一句,本社洪招金一字一字记下来,然后才抄整齐,还要复写好几份,太辛苦也太不容易了。

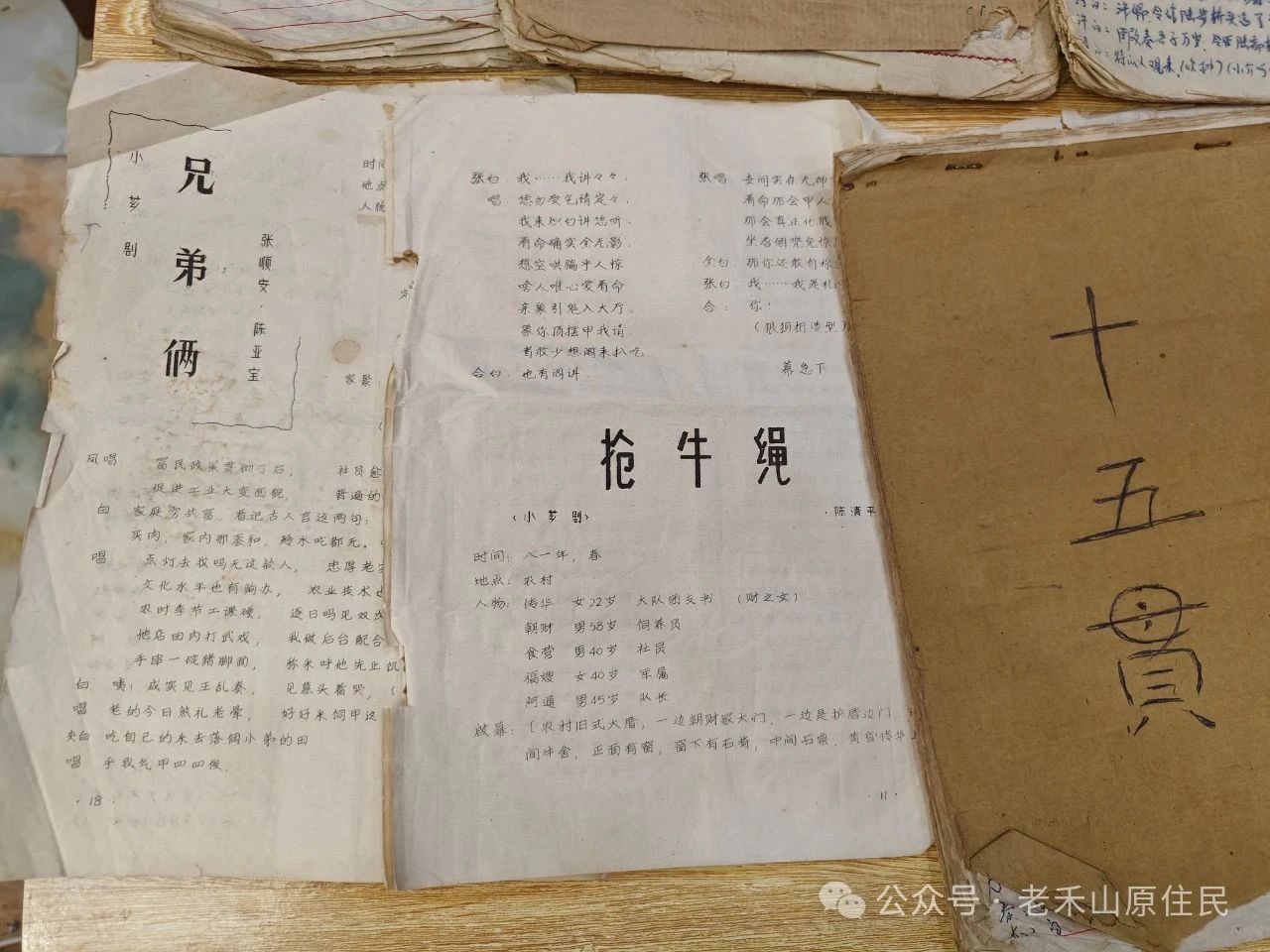

当年一字一句抄下来的剧本已经泛黄发碎

第三代排演的剧目丰富了许多。第一出戏是《十五贯》。这是一出平反冤案的戏,很适合当时的形势,也很热门,瑞治扮生,阿苗扮旦,都演得很到位,美个扮演娄阿鼠,惟妙惟肖。第二出是《大红袍》,讲明朝海瑞清官的故事,德泰演刚直不阿的海瑞,瑞治和淑黎演小生、小旦。第三出是《三审王文英》,第四出是《雪梅教子》又叫《雪梅训商辂》,讲述了一个感人至深教子成材的故事。第五出《三请李月娥》,后来还有《掌中血》和《政德君下江南》等等。

手抄剧本《大红袍》

到了第三代,岭下芗剧团整置了一些设备,本社苏承仁负责扩音器、灯光和幻灯等等,这时也有了布景、布幕,有时唱词、对白也用幻灯放映出来。剧团也开始自己整戏服,但是受经济条件所限,有的戏服还是自己动手做。他们买来旧戏服,按照上面的图案,王安心用透明纸描下来,然后垫上复印纸,用笔慢慢复到缎子布上。王却治带几个女孩子按照戏服图案的样子剪下来,缝好,绣上花,缀上彩色珠子,色片等等,虽然没有买的那么精致,但是在舞台的灯光下也差不到那里。戏帽也是自己做,用硬纸片按照头型一层层糊出模样,穿上铁丝拗出来。鞋子是按照鞋子的样子剪布片绣上花,然后缝在穿的薄底鞋上,以假乱真。化妆也是岭下人自己动手,自己学自己琢磨,小姐、小生、花旦,尤其是花脸,比如包公和王朝马汉,还有番王,画得有模有样,还有小姐的高发髻、丫环的双丫髻、小生的束发,这些发型也都很有讲究。

一代一代,时代在进步,岭下芗剧团也在进步。他们走出厦门岛,把戏演到同安、马巷,演到泉州罗溪。

1981年,岭下芗剧团参加了郊区汇演,能去参加汇演的剧团不多,何厝派出大队芗剧团,后溪是公社芗剧团,只有岭下是一个村子的芗剧团。汇演在农科所的禾山影剧院,演出《雪梅教子》其中的几场,主演雪梅的是淑黎,春香、瑞金演商辂。郊区在前线公社开大会的人都来观看,戏里的情节感动了许多人。

手抄剧本《雪梅教子》大段大段的唱词

汇演之后,郊区文化馆从岭下芗剧团的前台挑选了5位演员,淑黎、瑞金、德太、春香、秋香,到集美福南堂参加集训,排练了3出现代戏。一出是宣传农村联产承包责任制的《抢牛绳》,一出是贯彻计划生育反对重男轻女的《兄弟俩》,还有一出是欢迎台胞回乡探亲的故事。集训很正规,又是排练,又是录像,整整一个月,才去市区参加演出,然后到灌口、后溪等各个公社巡回演出。他们也到过江头海仔埔师部礼堂演过。

《十五贯》和现代剧《枪牛绳》《兄弟俩》剧本

岭下芗剧团不仅擅长演《雪梅教子》那样的文戏,《大红袍》那样的武戏也演得很好,对打起来配合恰到好处,步步到位,有声有势。他们应邀到同安莲花演出时,隔壁还有一台高甲戏也在演,两台戏同时演,叫做“双棚斗”。原本,高甲戏的武戏是他们的特色,可是到了岭下芗剧团的武戏开场,功夫好,脚手很到位,吸引到那边的观众都跑过来看,高甲戏的场下反而没有几个人。

后来芗剧团又学了《三探无底洞》,也是武戏,这是《西游记》里的故事,可惜借不到猴王和其它戏服,没有演过。排练了《狸猫换太子》也没有演出。太可惜了。

在同安演《雪梅训商辂》时候,一个老太婆牵着孙子走了五六里山路来看。演员们在台上演,观众在台下看到哭,眼泪哗哗。演员在台上看到戏棚下观众在流眼泪,也被感动了,边唱边哭。不仅仅是演出的时候,他们在排练的时候也经常被剧情感动到哭。岭下芗剧团到过厦门橡胶厂剧院演出了一星期,也在梧村戏院连续演十几天的《雪梅教子》。好几年后,主演的演员去到梧村的菜市场,还被老人家认出来:“这是当年的雪梅。”

岭下芗剧团是岭下的“名牌”,大家都很珍惜这个荣誉,他们的演出得到生产队的有力支持。演员们出去演出,生产队会记给工分。当然学戏是要利用自己的时间,主要是晚上。学戏就在王家的埕场上,热热闹闹的。剧团的演员在排戏,常常引来了附近县后、墩上村子的人来围观。剧团有什么需要,大家都会支持。剧团排演武戏,村子里的木工帮着用木头做刀做枪;剧团演员化妆需要假发,村子里许多妇女剪下来的长头发都会送来。剧团演出的布景也是村子里的能人帮做的帮画的。

岭下芗剧团是业余芗剧团,不管是谁,白天都要下地干农活,累得半死,晚上又要排戏、演戏,十分辛苦。不少演员还是一二十岁的小年轻人,不得不牺牲许多好玩的时间。

演戏要有天分,最重要是要勤奋,大部分人不识字,全部靠死记硬背,唱错了戏词或者步伐手势不到位,常常被老师骂得眼泪在眼眶里转又不敢哭出声。

学戏辛苦,唱戏更辛苦。有的演员戏份太长,一个晚上很多戏段都要唱。演《雪梅教子》,唱段特别多特别长,一出戏要连演3天唱3天,每个晚上演5个小时。唱戏伤嗓子,唱戏唱到没有声音,就经常喝胖大海、金银花茶,还有民间土方用芫荽籽泡汤,用火炭泡冰糖喝,各种方法都用上。有的演员唱戏唱到喉咙两侧生成肿块,停演以后好几年才逐步消去。

每年农历五月廿三、十一月十三是岭下村子里的神明生日,必然要演戏酬神。又正好是夏收、秋收最忙的时候,地里要抢收抢种,戏台上要化妆演戏,演员们恨不得一身劈成二身来忙。

到了80年代,农村推行生产责任制,分田到户,大家的农活做不完,晚上演戏回来二三点了,天亮又要干活。有时出门演戏十来天,地里的活都放荒了。有的人家里有3个孩子,还要养猪,忙得团团转。大家实在没有办法再坚持下去,剧团终于散了。

岭下芗剧团三代人叶美个(右)、叶阶得(左)、陈淑黎(后)2025.7

如今,岭下芗剧团三代人,最年轻的也早过了退休年龄。第一代流传下来的美个伯,也已经93岁了,那个做布幕的老人家,长寿百岁才走。每当回忆起芗剧团的往昔,大家都感慨如果没有王安心这样一个“万能”的导演,是不可能的,回忆起那时候的学戏演戏,都异口同声地说:“也苦也乐,欢喜就好!”毕竟,年轻的时候学过、演过,轰轰烈烈过,没有白过。如今,当年的演员们聚在一起的时候,有时还会唱上一段,40年过去了,也许声音没有当年的圆润,手势没有当年的优美,但是内心涌动着当年对芗剧的热爱,如今对青春年华的眷念和不舍。

40多年没登台了,相聚的时候自娱自乐(视频截图)

40多年没登台了,相聚的时候自娱自乐(视频截图),可惜那30年里没有一张演出的剧照

虽然那个时候许多演员普遍没有读书,或者只有念了几年小学,但是他们觉得最大的收获是通过戏文学到了很多道理和礼节,也学到了不少字和古文。

这样的苦中有乐,付出里有收获,如今很少人能理解了。

五缘小学的小记者曾经采访过他们,问:芗剧有什么好?当年的演员如今的老奶奶说,芗剧教我们懂道理,有礼貌,戏文里都是按照礼节做事说话的,还有对父母应该尽孝。这就是大家的心里话。

一个小村庄,没有外援,能有芗剧团;一个王安心导演,领着几十个人学戏演戏,造就了三十年的坚持,带出了三代人的“芗音”,这真是奇迹般的存在!

岭下芗剧团是老禾山土地上曾经绽放的文艺花朵,扎根乡土,焕发独特的芳香。

如今,“芗音”何处觅,慰我乡愁?

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复