敬惜字纸,在中国具有悠久的传统。“倘敢不惜字纸,几乎与不敬神佛,不孝父母同科罪。”

敬惜带字的纸,一纸一字均须好好珍惜,对带字的废纸的处理方法,一不能乱用乱放,二要妥善保管,三焚烧。

将废弃字纸妥善收藏,整理干净,焚烧埋于净处,或流人江河湖海,是敬惜字纸的重要内容。敬字亭一类的建筑就是这一民间习俗的踪迹。

泉州模范巷的敬字亭

台湾板桥林家的敬字亭(孙以亮 摄)

台湾板桥林家的敬字亭(孙以亮 摄)

旧时代文人相互组织惜字会、敬字社等,主要的活动也是搜集字纸集中焚烧。较为讲究者,字纸成灰后依然敬惜,集中在坛子里专门存放,过一段时间选一个吉日,开坛祭祀发明文字的仓颉后,送到溪流随水而去。

清代《厦门志》载:“岛中立敬字亭,以惜字纸,买破书、拾遗字焚化者有人。”

隔水相望的金门,也有如此习俗。《金门县志》:“后浦敬字亭凡五六处,书院每年制竹篓分送,又催院下各处收拾字纸焚灰送海,沿为常规。”

道光十年周凯任职兴泉永道,有一天,他在上街巡视时发现卖包子和豆腐的商贩,把招牌和店号印在食品之上,认为这是对文字不敬之举,于是下令禁止。后来,厦门的糕点食品之上再也没有直接印店号招牌在上面了。

从前,即使在禾山这样识字的人不多的地方,长辈还会一再教育孩童,不得用有字的纸张尤其是用报纸擦拭屁股,那是“大不敬”;不得用有字的纸张包食品,否则会遭报应,不认字,做“青暝牛”(睁眼瞎)。

江西鹅湖书院的敬字亭

敬惜字纸成为劝勉的善行,也成为家传祖训的内容之一,泉州紫云黄氏《题敬字亭》写道:

敬孔尊师使吾祖古来有智,

字珍墨惜令裔孙今往无愚。

本地“敬字亭”大家叫字纸炉

黄瀚《禾山诗钞》作《字纸炉》一诗:

炉山烟腾几缕缕,

只词片楮(纸)已成灾。

功夫一度纯青候,

算是斯文一劫灰。

残篇断简杂投来,

事等焚书亦可哀。

太息文章同灶养,

何辤(辞)糟粕化烟灰。

旧时,江头有字纸炉,其位置在银行坪西侧对面的街头,大概1人多高。那时候有老人做善事,背着竹编的纸篓,上面写着“敬惜字纸”4个字,见有字的纸张就检,然后毕恭毕敬放在炉子里烧,烧的时候还要行拜礼。

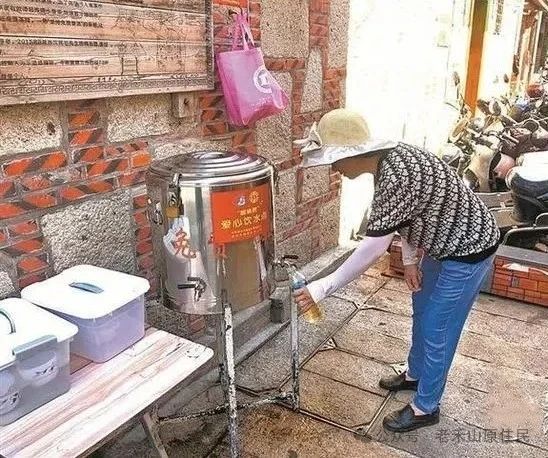

除了敬字亭,江头街还出现过很有意义的奉茶摊。“奉茶”的人家,在路边摆著茶壶或者茶桶,水杯或者勺子,让路人自行饮用,完全免费。“奉茶”者或者亲自动手或者请人代劳,烧茶添水。这些“奉茶”的人,有的是发愿、还愿,有的是没理由的行善,提供了别人的方便,自己内心得到安慰和快乐。

如今的“爱心饮水点”(网络图片)

奉茶没有用白开水,常常是用桑树的枝叶烧的“蚕仔叶茶”,还有“百草神”烧出来的凉茶,用本地生产的大麦炒熟了,泡出来的“麦仔茶”也比较常见。

那时候,除了江头街,在殿前街、蛟塘街、安兜街,都有奉茶的摊位,薛岭五里亭、林后路口、钟宅车头,也常常有人“奉茶”。

敬惜字纸,奉献茶水,这在老禾山,是常见的行善习俗,完全是一种自觉,不用组织不用动员,不用要求。

敬惜字纸的习俗已经荡然无存,奉茶水的做法还有现实意义,如今,还有人会坚持做这种善事吗?

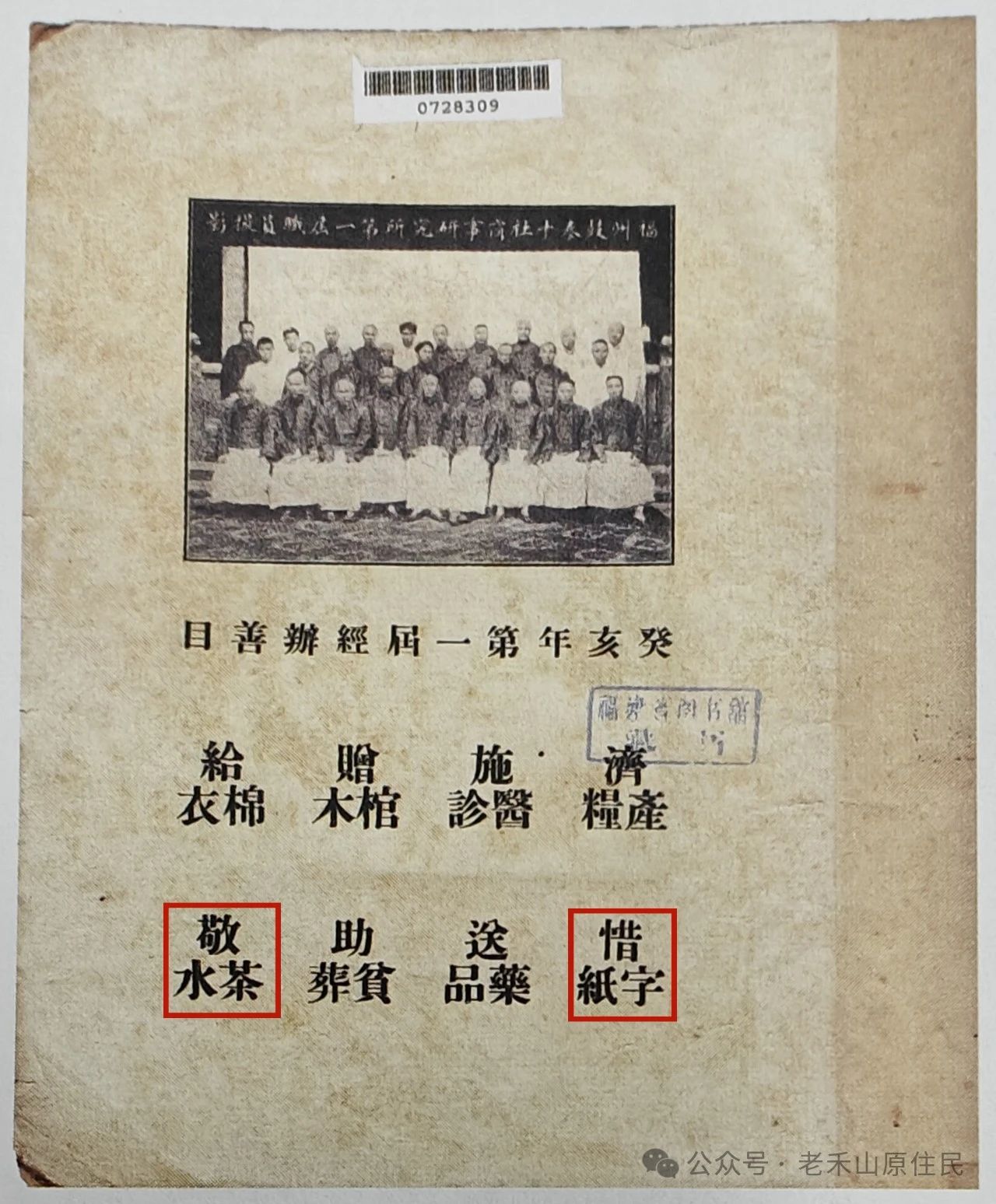

民国十三年(1924)福州鼓泰商事研究所的“经办善目”就有“惜字纸”“敬茶水”

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复