「第132记」

福建土楼史 前沿

每一个见过福建土楼的人,一定会被她宏大的规模和奇特的构造所折服,这种高超的建筑技艺与其所处位置的偏僻之间的对比实在太过强烈,以至于让人深度怀疑,这真的是山区里的杰作吗?钱从何来,创意又来自哪里,是什么动机导致这里的先民们会花这么大的力气构建如此神奇的建筑,这确实是个有趣的话题。

南靖土楼

南靖土楼

福建土楼最早在20世纪初便已被西方人发现并作为风景拍摄在案,但直到解放后,她才逐渐暴露于世,但从她露面开始,她便闻名于世了。起初,人们在客家人的聚居地里发现了她的身影,于是将之称为客家土楼,以期将她的神秘与同样神秘的客家人联系在一起。

但随着人们对土楼的好奇和兴趣变成验证和考究后,土楼的面貌逐渐清晰起来,时代慢慢前进,人们发现,土楼的分布也越来越广,原来不只是客家人拥有土楼,与之相近的漳州也有大量存世,甚至在潮州、泉州也有,这下可苦了最早命名的那批人。终于,趁着土楼申遗的春风,福建土楼,这一相对正确、无争议的名称出世了,她弥补了客家土楼的局限性,但无形中又夸了土楼的分布范围,就好像海外的华人把闽南人称作福建人一样,以偏概全,但这也算是一个传统,姑且当作是先入为主吧。

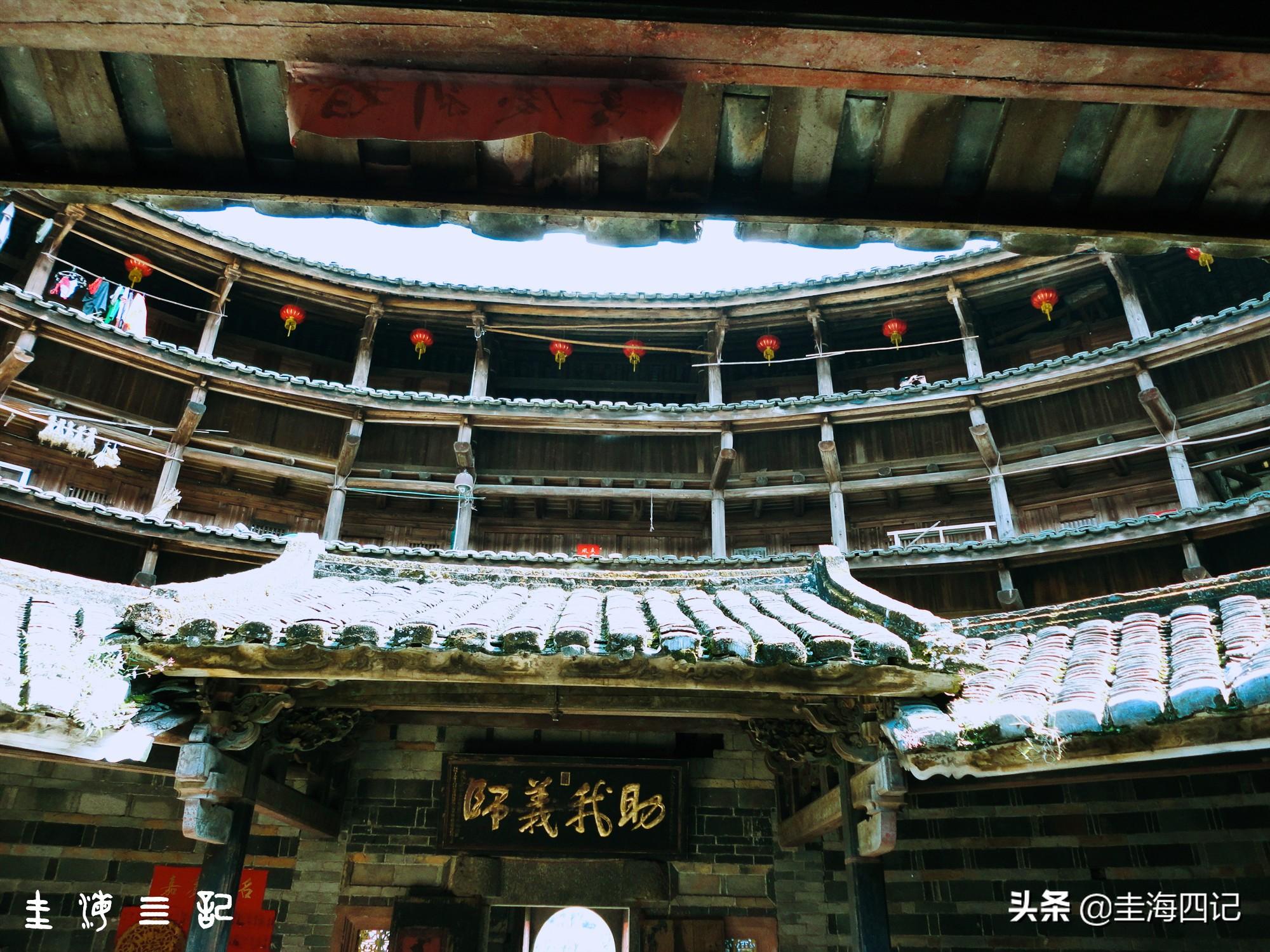

南靖怀远楼

南靖怀远楼

福建土楼既然不是一个汉族民系专有的代表建筑,那么应该如何描述她才能准确且形象地为她找到定位?一个跨越客家、闽南和潮汕三个民系的庞然大物,决然不是纯粹的民系文化可以解释的。

从目前的田野考察看,福建土楼事实上就是三个民系在博平岭山区的融合性民居,大家都住在相同的房子里,每天接触着一样的山水景色,但他们却讲着不一样的方言、拜着不一样的神。大家一致认为,因为习俗的不同,他们需要福建土楼这样的防御型民居,以防不同民系的人互相攻伐而无地自保。

如此,则博平岭便是土楼的归处,但结合文献资料的记载,博平岭却又是福建省内最晚开发的一块新土,其上限仅在明代中期,在这之前,土楼又来自何方,是哪个民系带来了这样奇特的建筑?

漳浦蓝廷珍府邸日新楼

漳浦蓝廷珍府邸日新楼

于是那些零散分布于漳、泉、潮三地的土楼便派上用场,人们开始寻找和考证这些土楼的建造时间。很幸运,闽南的土楼大都有雁过留痕的标记,在她们的门额上都有明确的纪年,一直找一直有新发现,存世的土楼,远者追溯至明朝万历年间,再往上,甚至还可以找到嘉靖年间的。而客家土楼,则略为失望,因缺少纪年遗存,人们只能通过族谱推断可能的建造时间,有人因此“考证”出唐宋元明清各种不同的年代,这姑且当作一种可能,留给有心者去研究吧。

在书里找,其实很容易便可以在闽南的府县志里找到土楼的身影,只是书上写土楼的少,写土堡的多,闽南人认为他们建的是堡垒,不是楼房,用途是抵抗倭寇和山贼,顺便开发居住的功能。土堡以外,还有土城,因为规模较大,建置等级高,这些土城很多在今天还能看到。但不管是哪一种,她们的功能都是一样的,只为防御而生,这种土堡、土楼后来沿着九龙江、鹿溪、漳江等内河扩散至漳州各个属县,其中一个很有代表性的地区便是华安,那里山高皇帝远,且是畲家的传统聚集地,闽南人在那里仍需要日常防御,所以他们从明代开始便一直住着土楼。

圆形土楼内景

圆形土楼内景

但这并不能说明,永定和南靖大量存在的土楼就应该是闽南土楼的自然延续,因为他们距离沿海实在太远。明代时,当别人大兴土木构建土楼时,他们可还没有建过一座留世的。原因也简单,倭寇到来的那会,永定和南靖才刚刚设立不久,山上的人还没形成聚集的规模,他们还在攻城略地,加紧对抗性融合的努力。

真正使土楼在永定和南靖一带落户,已经到了明末清初。在万历年间,漳州像开了挂一样瞬间爆发,经月港从海外引进了无数新作物(现在日常所食的带西、番者,大体皆是),也创造了无数就业机会。这种经济的辐射力很快便来到博平岭之上,当地人要么烧制陶瓷、冶炼铁器,要么种植烟草和番薯,总之,漳州的海外贸易为该地区的人口增长提供了口粮和收入两大来源,他们有足够的力量实现后来居上。

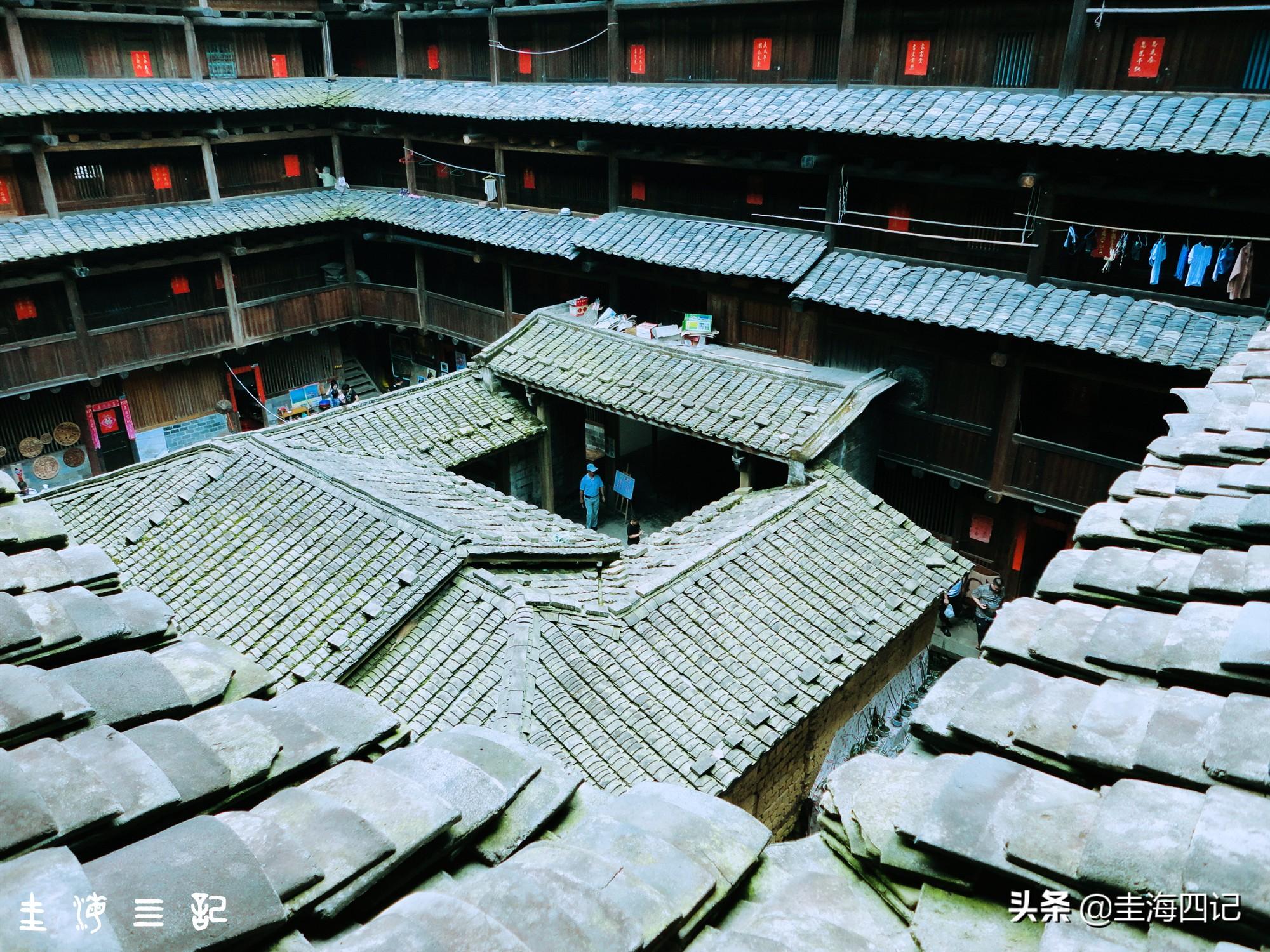

方形土楼内景

方形土楼内景

既然有人口增长,就需要考量人口的来源,其方向有二,来自闽西的传统客家人和来自闽南的漳州人。前者带着根深蒂固的防御意识而来,他们的民居是客家围屋和闽中土堡这样的居住型堡垒;后者则带着迁界的无奈而来,他们的民居有红砖厝也有防御型土楼。客家人和闽南人一碰撞,不管是合作共赢还是互相吵闹,至少他们各自带来的防御型民居终于融合一起,客家人爱极了土楼这样可攻可守、居住空间又大的民居,故而迅速把他发扬光大,而闽南人为了自我保护也不得不住在这样的堡垒里自守。

如此,福建土楼便有了新生的沃壤。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复