解读老禾山照片的故事,希望更多老禾山照片出现。

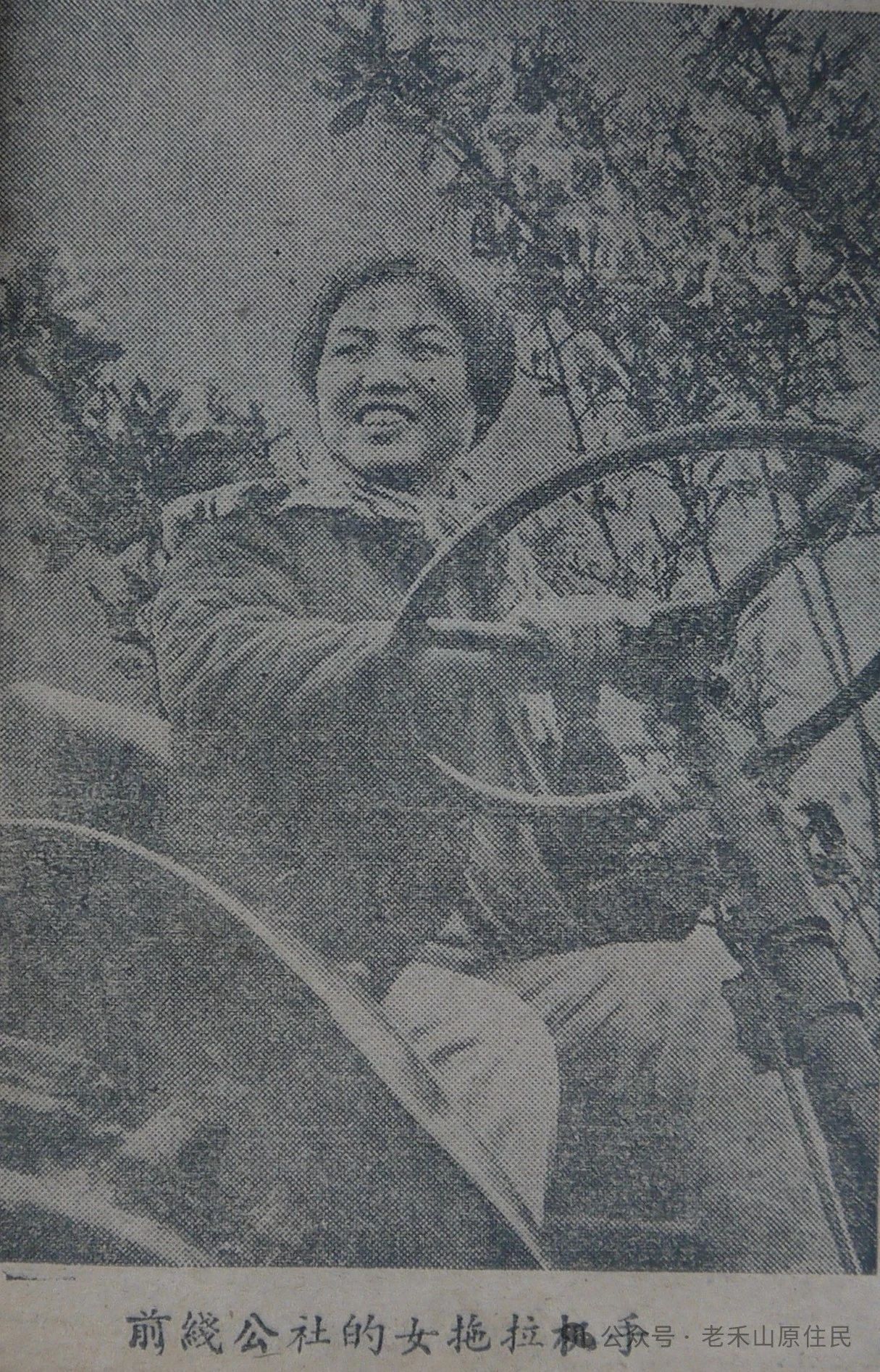

053 前线公社女拖拉机手 李开聪摄(《厦门日报》1959.3.8)

1959年”三八节“,《厦门日报》刊出了李开聪摄影的“前线公社女拖拉机手”。19岁的女拖拉机手林金治剪着短发,脖子上系着围巾,坐在大型轮式拖拉机驾驶台上,双手握住方向盘,脸上露出自信和爽朗的笑容。早春的寒意还没有退去,身后的灌木已经绽满了花朵。前线公社第一代女拖拉机手在“三八”劳动妇女节,展现出那个年代特有的青春豪迈的形象。

链接1 前线公社的拖拉机队(《厦门日报》1962.1.28)

1958年10月8日,前线人民公社成立的那天,国家支援的第一辆拖拉机就轰隆隆地开进会场,千万双眼睛注视着这辆披红挂彩的“铁牛”。此后,前线公社成立了拖拉机站,设在乌石浦。到了1959年,拖拉机站已经拥有5辆大型拖拉机。它们都是来自于苏联以及东欧社会主义国家,如捷克、波兰。到了1962年,发展到了9台拖拉机,其中有国产的“东方红”牌拖拉机。前线公社拖拉机队在耕地、运输、修建水库中发挥了巨大的作用。

链接2 女拖拉机手林金治(叶友达 摄)

1958年“八二三”炮战,我们湖边20几个女民兵组成一个群体,叫着“木兰排“,边生产边支前,不怕苦不怕难,样样工作走在前面。我是其中的一员,也许是我看起来比较壮实,还多少识一些字,被上级挑选上,起先说是要到到玻璃厂工作,结果我选择到公社学习开拖拉机。当时学习的人员有20多个,只有3个是女的。公社请了厦门姓陈、姓颜3位师傅来教我们。那时拖拉机站有6、7台拖拉机,也有“苏40”的履带式拖拉机。这些老式的拖拉机都很大,方向盘很重,换挡也不容易。师傅们很耐心教我们驾驶和维修的技术。经过考试拿到驾驶证,成为女拖拉机手,一个是我,另一个是钟宅的秀珍。

开拖拉机除了犁地,大都是用来运甘蔗、蔬菜、肥料。拖拉机没有驾驶室,整天风吹日晒,声音很大,柴油烟味很重,这些都没什么。这么大的一台机器在我们手中驾驶,无论开到哪一个大队,大家都投来羡慕的目光,这是很光荣的,我们充满自豪,真正感到妇女的地位提高了,这在旧社会是不可能的。

那一天,记者说要来拍照片,我又高兴又紧张。把拖拉机开到吕厝-乌石浦的公路边拍下了这张照片。记得照片中这台拖拉机是捷克的,还不是最大的那台。

现在把这张照片给孩子们孙子们看,太有意思了。想起年轻的时候我们也打拼过,从不计较,不管三更半夜,赶早摸黑,一有需要马上就走,不知道做了多少义务工。吃、住,都在拖拉机站,很少回家一次。尤其是冬天赶运各生产队的甘蔗去糖厂,晚上都要加班,寒风里自己一个女孩子一台车,在偏僻的田间道路上,没有胆量还真不行。

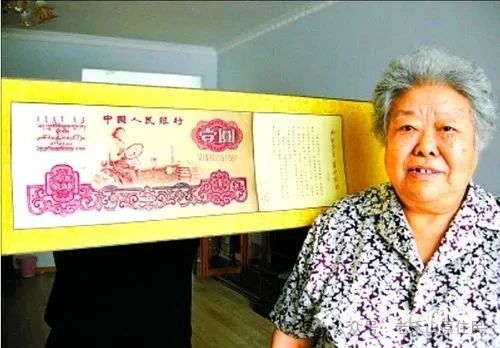

那时候,正好人民币红色1元上面的图是一个女拖拉机手,也是剪短头发,开的拖拉机也和我们一样,觉得我和她很像,心里甜滋滋的。

我今年85岁了,健康着呢,想想过去,看看现在,幸福满满。

链接3 时代的精神,新中国第一位女拖拉机手(据网络)

1962年发行的第3套人民币1元上印着一位英姿飒爽的女拖拉机手,其原型是新中国首位驾驶拖拉机的女性,也是中国历史上第一个女拖拉机手,她的名字叫梁军。梁军,黑龙江明水县人,1930年出生在一个贫苦农民家庭里,父亲去世早,母亲含辛茹苦把她养大。东北解放后的1948年,中央决定开发东北,在梁军的家乡开设拖拉机手培训班,招收了70多名学员,清一色全是男的。梁军经过软缠硬磨,硬挤进去,成了唯一的女学员。1950年11月,《人民日报》发表通讯《新中国第一位女拖拉机手》,梁军的事迹传遍全国。后来,根据她的照片,设计了1元人民币的图案。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复