在县后,提起老民居,大家都会自豪地说,“有陈简富无陈简厝”。尽管类似的说法在本地有许多版本,但是,像这样四座大厝整齐排成田字形,形成了一组方方正正的大厝群,的确绝无仅有。

这大厝群在县后叫“四块大厝”,建于民国初年,背靠县后山,依着山势朝西北向。

四座大厝都是前后两落,前后落都是4房4“伸脚”(榉房)。后落厅的“砛墘”,具有7块拜石,俗称“大展部”。大厝群的左列有双条护厝,右列大厝仅在外侧有条护厝,其前座再加了一列护厝,据说是为了对“风水”形成更多的阻挡。这样,整个大厝群形成了“八落七条护(厝)”的庞大格局。

县后“四块大厝”一角(2013.6)

县后“四块大厝”一角(2013.6)

“四块大厝”大厝群的四个犄角上都有护厝楼,空间上显得更加高大。连同这些护厝楼,整个大厝群大大小小的房间有80间,加上厅间竟达到102间之多!

大厝群排列整齐,左右两列之间隔有2米多宽的巷路,巷路的前后是宽大的巷子门,使用四扇门扇,大家叫它“四扇门”。两头的巷子门一关闭,整个大厝群就是一个独立的空间。前后两列大厝之间隔着七八米宽的红砖埕场,大门一关,四座大厝是各自独立的空间。形成既对外整体,又对内各自独立的防火、防卫区间。巷子中凿有深井,有这口井,巷子就叫“井巷”。此井得以县后山下来的泉水,井水清冽甘甜,除了供整个家族使用还供半个村子的人食用。时至今日,虽然用上了自来水,许多人家还会到这里洗涤。井上覆着外方内圆的井口石,井旁有双圆联璧石槽,方便洗刷。石槽的石质较软,乡人常在石槽的壁上磨刀,时间一久竟也磨出凹陷。

水巷里的井至今还在使用(2023.11)

井旁的双圆联璧石槽,俗称石脚桶

四座大厝外墙的下方是俗称“五甲八”即五寸厚八寸宽的条石,前落五层,后落七层,形成所谓的“七五之尊”。

四座大厝清一色是红瓦单檐屋顶,燕尾翘脊。站在水巷前方一看,左右大厝各有4支高高向上扬起的燕尾,优美的曲线,振翅欲飞。屋脊的脊带上饰有灰雕双鸽、剪磁牡丹和山花。护厝的屋脊则是弯弯的圆脊。护厝楼旧称“小姐楼”、“梳妆楼”,弯脊的柔美正好与之相称。

从水巷看“四块大厝”(2023.11)

从水巷看“四块大厝”(2023.11)

“四块大厝”的命运在风云变幻的大时代里起伏不定。临近解放,国民党残兵整整驻扎了一个连队,乌烟瘴气。解放后为了解放台湾的需要,大厝群迎来了众多解放军战士。合作化,这里是生产队的公众场所。现如今,又是外来打工族的租住地。精美的祖龛、屏风、泥塑,几乎破坏殆尽。

大厝山墙上的山花

大厝水车堵的泥塑

一座大厝就有一列自己的故事,何况是这片恢弘的大厝群。

建造者陈简还有父辈和兄弟早年下南洋,经营陶瓷生意,刻苦打拼,事业有成。陈简在清朝末年荣归故里,花钱捐了一个小官,荣宗耀祖。那时正值家族事业兴旺之时,南洋寄回来的洋银,得用布袋来装,倒出来哗啦啦满满一个大“枷犁”(最大的竹筛)。有着这样的底气,陈简一口气盖起了四座大厝。

陈简虽说是家有万贯,但还保持朴实节俭的本色。盖大厝要填地,顾工挑土,大冬天里。他本人穿着棉袄给工人发签子。早上顾不得等到早饭做好,自己到厨房拿刚做好的豆腐当早餐。那时,盖大厝的砖料要用船从“过水”(岛外)运来,恰好海边埭辽发大水,埭堤崩溃,船只从“崩埭缺”驶过来,节省了不少费用。据说,运砖料的船主来找陈简结账,怎么也不相信家财万贯的主人竟然穿着黑棉袄,蹲在边上大口大口地吃豆花。

陈家的富足禾山有名。“四块大厝”落成那年的正月十五,陈家演戏,燃放鞭炮,一二个时辰声响不绝,鞭炮声传遍四方。街市的有钱人家听到,骑马遁声寻到县后,赶来看热闹。

大厝石雕门簪刻的是“才子归”和“爷孙迎”

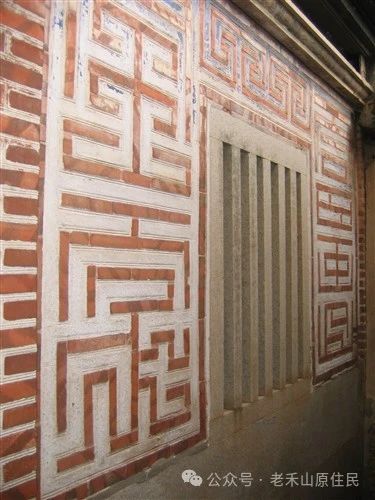

面墙用雁只砖砌出“富贵全家”篆字图样

陈简曾经住过那座大厝,有许多细节不同。大门上方的圆形青石门当,刻的是“才子归”和“爷孙迎”的图案,面墙用雁只砖砌出“富贵全家”篆字图样。倾注着主人期待子孙满堂迎归的愿望和对于后辈传承家业的厚望。

陈简倾注在“四块大厝”上的一片苦心并没能如愿。当年家大业大的时时候,大家深信“(除非)筼筜港干了才会败(落)”。没曾想到,大厝建成后不久,后代陷入鸦片的毒坑不可自拔,卖房度日。陈简一心祈盼的“子孙迎归、富贵全家”竟成泡影。让后人不禁扼腕嘘唏!

“四块大厝”走过了一百多年的岁月,破败在所难免。如今,有的已经拆除重建,有的眼看圮塌在即,有的则是杂乱无章。在大拆大建的当下,“四块大厝”大都还能残留至今,也算命大。庆幸的是它已列入不可移动文物,有所保护。或许有一天,终究会和其它大厝的命运一样,从我们的视线中消失。又有谁还能记那恢弘的气势和精美的细节,以及在这里发生过的故事!

县后“四块大厝”列入不可移动文物,部分得到修缮(2023.12)

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复