两岸军事对峙期间,厦门三中因对岸的炮火,付出了5个鲜活的生命;又因此屡有搬迁,最后择地重建,这在厦门的教育史上绝无仅有。

1958年9月6日,开学不久后,位于祥店今禾山中学位置的厦门三中校园,遭受对岸炮火轰击,造成5死11伤的惨案。事发当天,师生即搬往殿前,此后借用殿前小学教室和部分民房上课。到了1959年,部分学生又搬回祥店校区上课。那年的8月23日特大台风,重创了三中校园。炮击之后,市政府决定三中另外择地重建,地点选在塘边-小东山之间,福厦公路东侧,背靠一座小山头。这里地势开阔,山麓向阳,重要的是在对岸火炮射程之外,处于当时炮战情况下的“后方”,又有圆山遮挡住对岸的视线。

这座小山头,史书上叫马垅山。

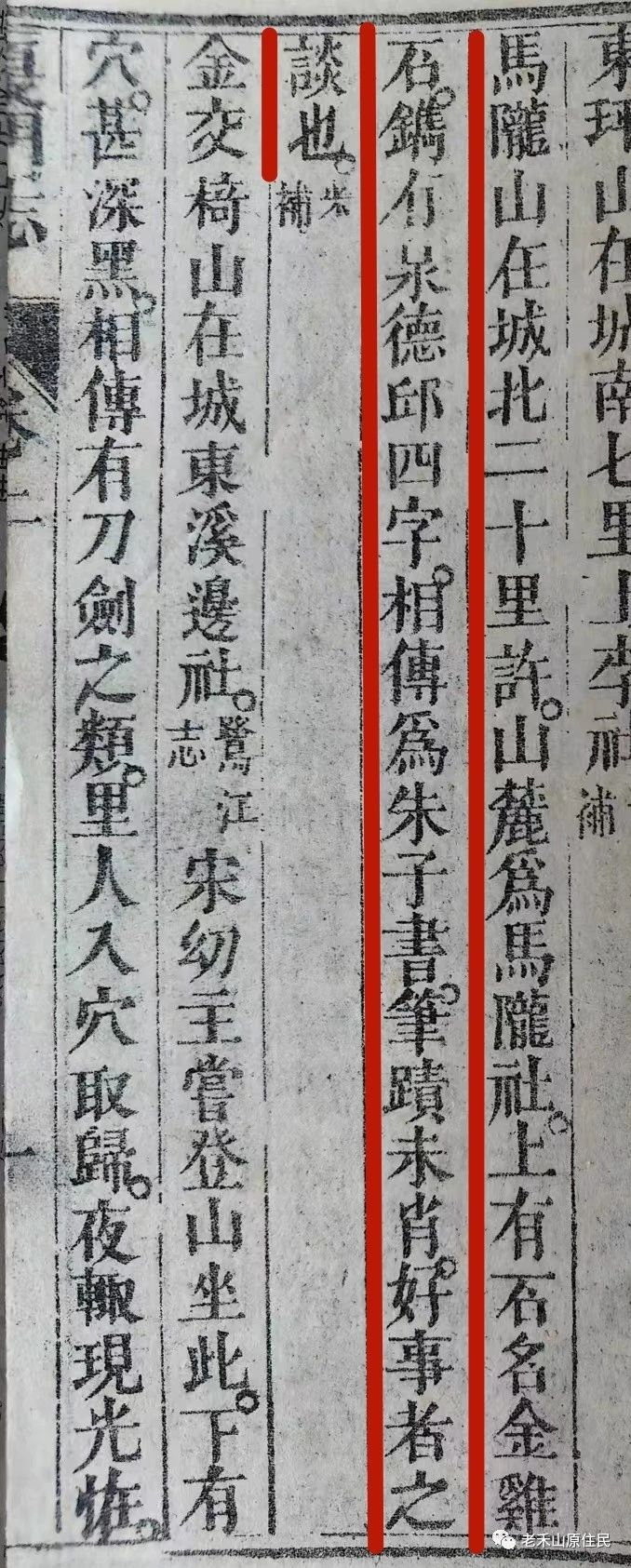

清代道光《厦门志》卷二“分域略 山川”记载:“马陇(垅)山,在城北二十里许,山麓为马陇社。上有石名‘金鸡石’,镌‘有泉德邱’四字。相传为朱子书。笔迹未肖,好事者之谈也。”此山因山麓有马垅社,故名马垅山。山上有金鸡石,刻“有泉德邱”四字,传说是朱熹写的,但是笔迹不像,好事者之谈而已。此山应是风水宝地,《厦门志》还记载:“诰授振威将军提督孙全谋墓,在马陇山。”

清道光《厦门志》的记载

马垅社在山的西北麓,三中择地正好相反,是在山的东南。山脚是连绵的相思林、龙舌兰,间或种着龙眼,山头有巨石叠垒,“有泉德邱”四字早不见踪影。山腰处有几处极大的采石窟,好在山头的巨石没有被开采。史称“金鸡石”的巨石看似蹲着孵鸡子的母鸡,所以此山俗称“鸡母山”。那时候谁也不知道、知道了也不在意山的名字和鼓浪屿著名的“鸡母山”撞车了。

经过2年的建设,1960年秋季,三中搬进新校舍。校长周行知,一位和著名教育家陶行知同名的南下干部,动情地说,“鸡母山”是个办学的好地方,学校像母鸡一样,可以培养很多人才报效祖国。

后山是三中学子最喜欢的地方。这里可以登高望远,高声呐喊;可以摘虎莓和“冬娘仔”,一种半人高的小灌木成熟时有许多紫色的浆果;可以在稀疏的相思树下背诵课文;也可以暂时躲开老师的视线,在林子下做些少年郎喜欢的事。春天,捧着书本在开着黄色小花的小径上,背诵朱自清的美文,“一切都像刚睡醒的样子,欣欣然张开了眼”;秋天,倚靠在山石,高声读着杜甫“八月秋高风怒号”的诗句。

1964年部分学生干部在三中后山留影,背后是山顶二石相叠形如鸡冠(林振其提供)

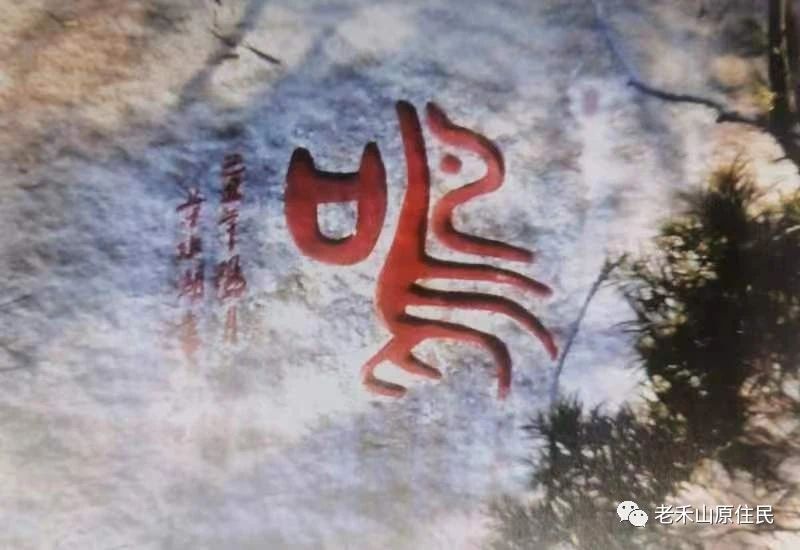

后山最顶上的“金鸡石”,二石相叠,形如鸡冠,爬到上面,需要勇气和技巧。一个“冠”字可以引来许多遐想。文革初期,三中的学生编了一个油印小报,取名就叫“鸡冠山下”。

山不在高,有仙则名。虽说没有仙人,却不妨碍三中后山拥有许多名字。因马垅社,史称“马垅山”;因金鸡石,可称为“金鸡山”;因山形肖似,俗称“鸡母山”;因顶上石头状而称“鸡冠山”。

后山,给予三中美好的想象,也许是从“金鸡”联想到引颈高啼,而称之为“鸡鸣山”。此山对过去20多里地的金鸡亭,那里有著名的厦门八景之一“金鸡晓唱”。“鸡鸣”“晓唱”,正好一唱一和。

三中后山被想象为“鸡鸣山”,石头上刻了名家的大字

数十年的建设,挖掉了许多山。三中后山有幸留了下来。当年湖里大道-火炬路经过,把三中后山大部挖掉了,但还算手下留情,保留了部分山体和大石,让人可以窥见一角,想象着当年的模样。

不论是马垅山、金鸡山、鸡母山、鸡冠山,抑或是鸡鸣山,都在美丽的传说中寄托美好的憧憬,陪伴着即将迎来百年校庆的厦门三中,写满对未来的希望。

三中后山残留的山体和巨石(2018.10)

三中后山残留的山体和巨石,郭沫若题写的校名赫然装在其上(2023.12)

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复