崇祯《海澄县志》卷十五「庵」之“普贤庵”载,庵共有两处,“上庵,旧名慈济宫,祀真君及玄帝,又唐将军与其裨将、谢安惠王均祀焉”,“下庵,旧名崇真院,祀广惠王”。此下庵之所在,即今海澄镇豆巷村下庵社,下庵的俗称亦下庵社名的源头。

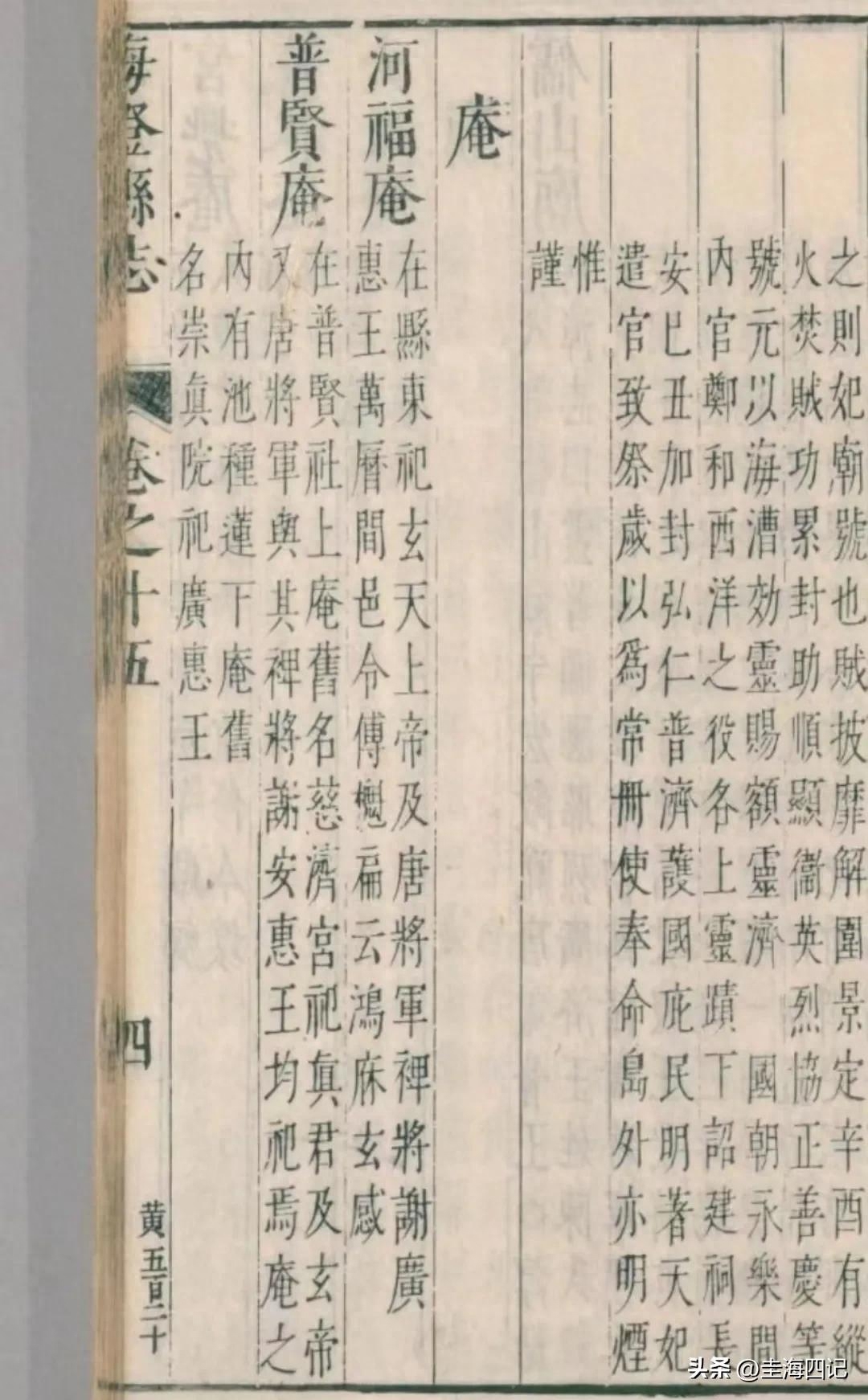

△澄志卷十五普贤庵

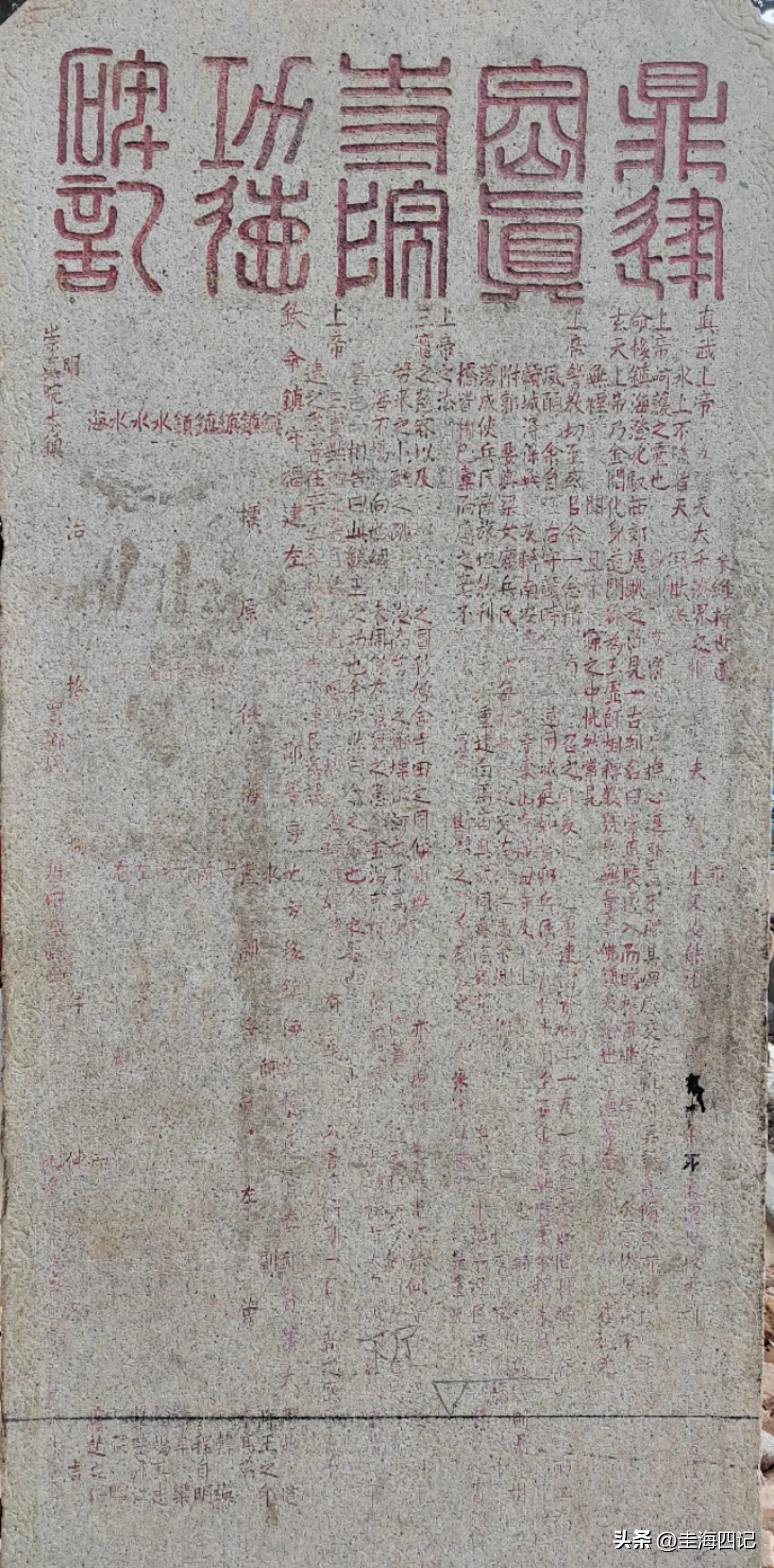

时至今日,在下庵尚立有一方颇为有趣的石碑。之所以说其有趣,在于石碑正反两面,刻有跨越明清两代、内容截然不同的两副碑文。其一,为海沧进士周起元于天启元年为海澄县令傅櫆所作的「澄傅父母遗爱堂德政去思碑」;其二,为海澄总兵官董大用于顺治十八年重建崇真院所作的「鼎建崇真寺院功德碑记」。显然,从时间序上,是董大用挪用了前朝石碑,为自己的善举补了圆满,只是,如此混搭,到底是谁成就了谁呢?

△鼎建崇真院碑

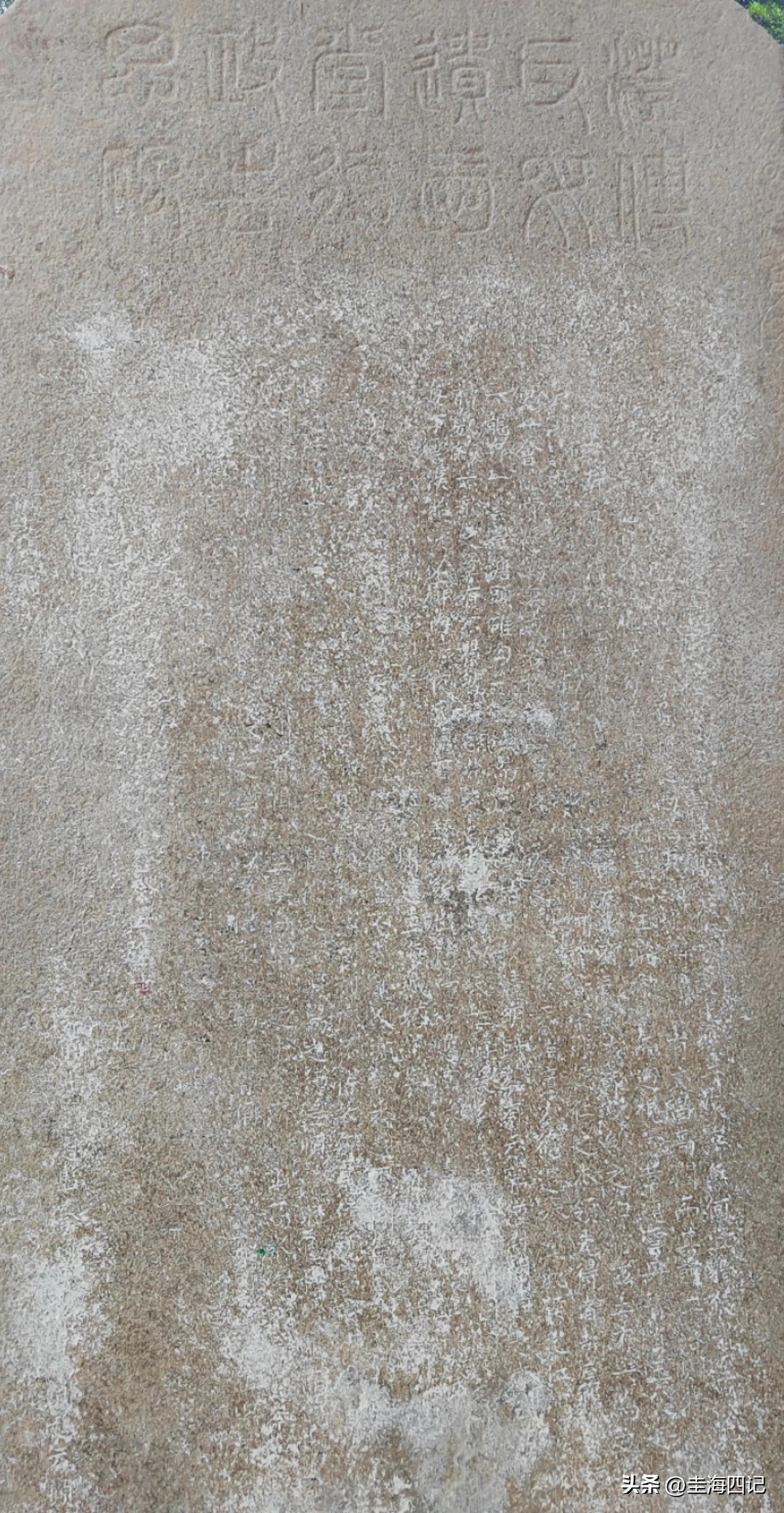

△德政去思碑

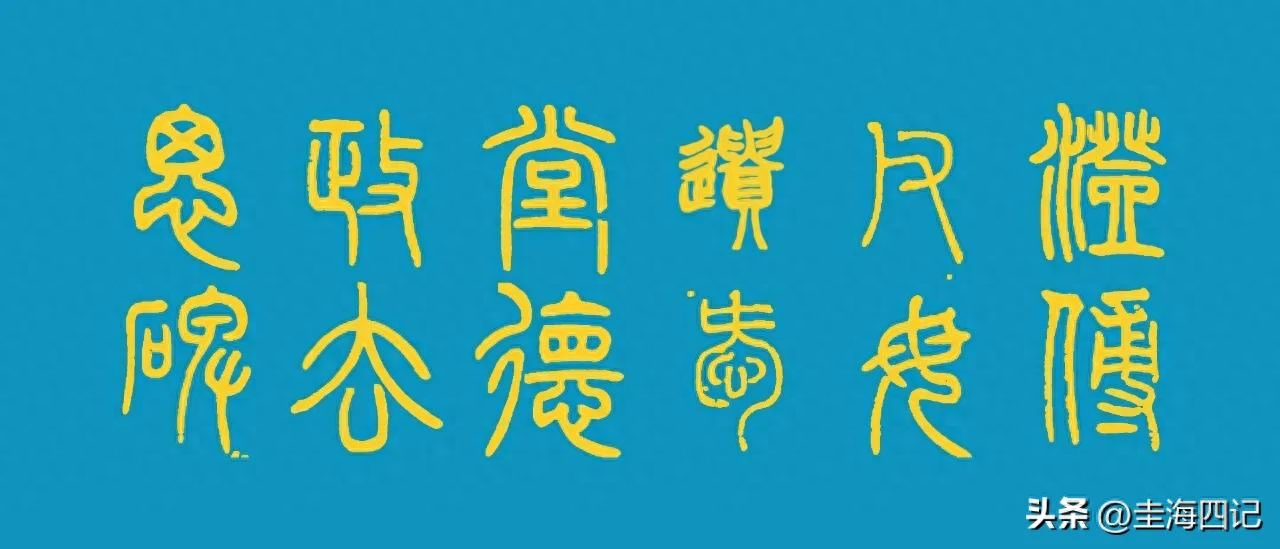

△碑文碑额辩识

查崇祯及康熙两朝的《海澄县志》,我们竟然未发现周起元的这方碑记,这着实令人诧异。该碑记之重要,在那个时代有目共睹,首先,作者周起元是奉祀郡县两级乡贤祠的人物,且是那时整个海澄县的榜样人物,作为崇祯朝澄志的主编之一,又是周起元的亲密好友,张燮不会犯这样的错误;其次,该石碑就存在于海澄县治闹市区,不可能被遗忘于江湖。那么,问题就只能出在石碑的内容上了。

「澄傅父母遗爱堂德政去思碑」通篇都是歌功颂德的字句,姑且从傅櫆主持建设圭屿城一事,就可以知道他在当时与积极推动圭屿建设的漳州文人,如张燮、周起元、蒋孟育等人关系匪浅,故而周起元才会在千里之外还为他写了这篇去思碑。傅櫆解任澄令后,升至刑科给事中,因攀上魏忠贤而为众东林党人所不耻,事后又因弹劾汪文言,间接引发东林党大难,进而触发周起元的“后七君子之死”。碑文的漏记,或许就是澄人在获悉周起元殉难后,在台面上的一种表现和抗议吧。

而又不巧,等到清廷开始执行迁界的顺治十八年,那个奉命前来镇守海澄的董总兵,又不知从哪个废石堆中把这块人见人恨的石碑翻出,以“废物”重新利用的方式让他重见光明。然而,即使借崇真院的光得以再次浮现,「澄傅父母遗爱堂德政去思碑」依然没有在后续的康熙、乾隆两版澄志中有所体现,就如我们今日看到的石碑正反面一样,一面清朝清晰可辨,一面明朝漫漶不清,这可能就是冥冥中注定的吧。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复