不仅海沧,但凡闽南厢铺里社,阖境最热闹的节日必然是和庙有关的,如家庙祭祖、宫庙庙会等。而为了确保每年节日有序、有面进行,乡民们往往会自动自发维持着两庙的洁净和安然。于是乎,修建两庙便成了乡民们一辈子回馈家乡最重要的感情载体。

青礁清津宫

那么,多久一个轮回的修建,才算合理?修和建,孰是孰非?海沧两庙碑铭留给我们的记录,或许能够回答这些问题。

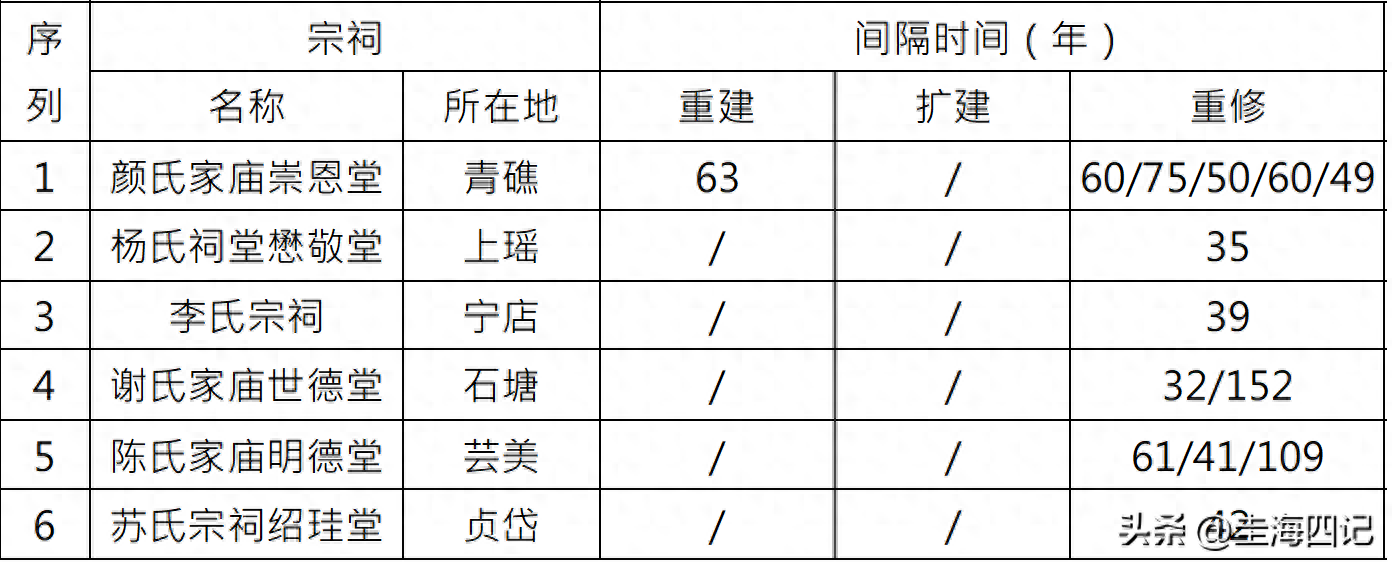

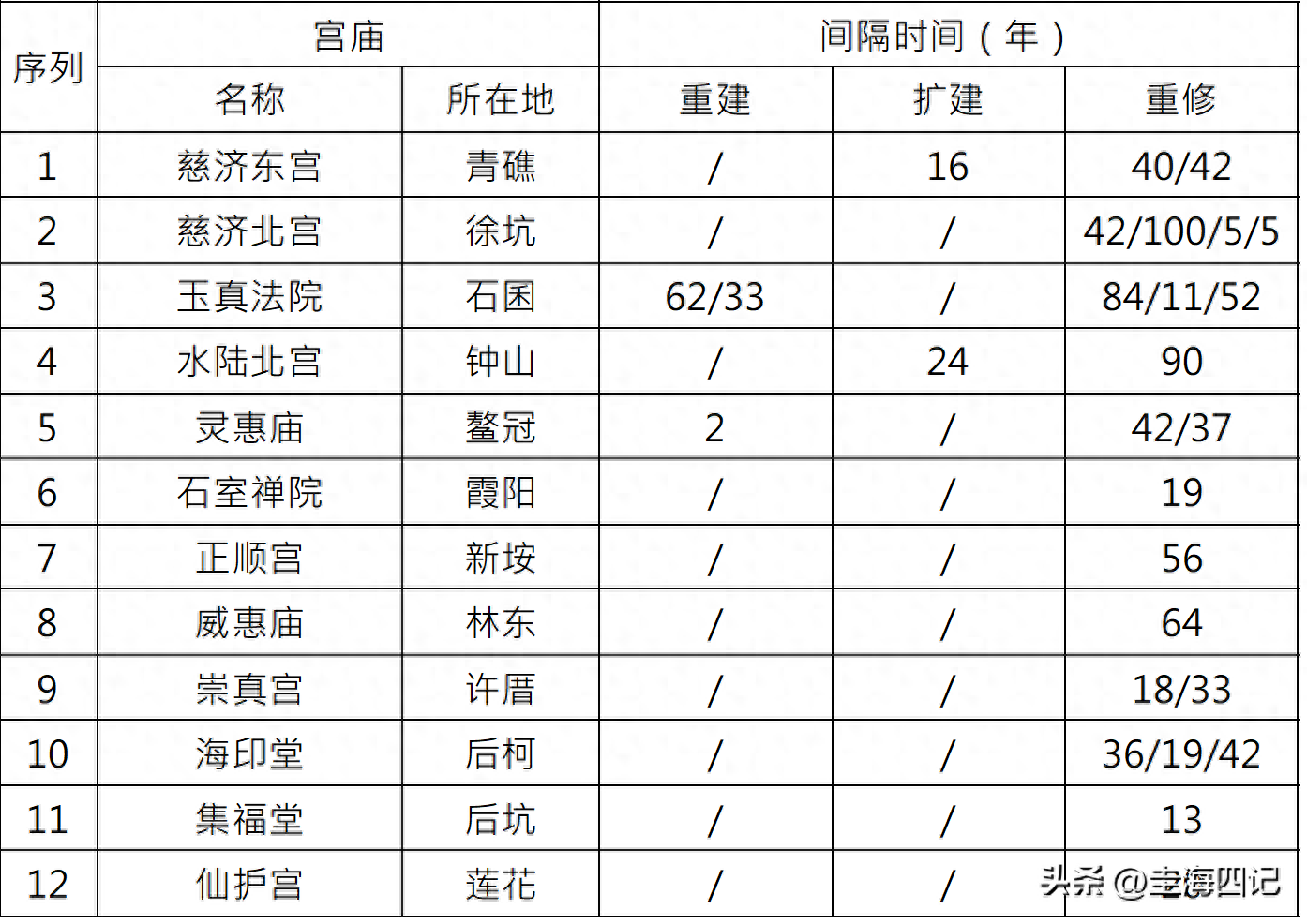

笔者在若干碑铭中,筛选了有确切年代记载的记录,记为家庙六座,宫庙十一座,其特点总结如下:

(1)受辛丑播迁影响,两庙重建年代大多在康熙初年,以康熙二十年至康熙三十七年之间为最多,其中钟山水陆北宫康熙十三年为最早。

(2)若非不得已,两庙一般采用重修和扩建两种方式进行修建,家庙平均62年重修一次,宫庙则为47年,可见在海沧,以地缘为纽带的影响力较之宗族要更大一些。

(3)重修与否与地方或宗族财力并不完全成正比,如跨度最大的重修来自石塘世德堂和芸美明德堂,均在一百年以上,而二者又都是著名侨乡,财力和人力并不紧缺。

(4)重修履历最详细、碑铭保存最完整的两庙均来自青礁,分别为颜氏崇恩堂和慈济东宫,这与该地历来注重文化传承有关。而碑铭中对历代修建记录提及最全面的则是玉真法院和海印堂。

(5)重修年代较为集中的,主要为光绪朝、康熙朝和乾隆朝,前者主要来自侨资,第二者为复界重构社会需要,后者则是经过休养生息后有了原始积累的自然传承。

(6)重修理由,大体上以“颓败”亟需焕新为最大需求,其次为扩大规模和坐向不美。

青礁慈济宫

以上,从数据统计的角度看,两庙一般采用砖木结构修建而成,抗风雨能力较强,较之水泥建筑有更好的耐候性,保持50-60年一修基本能满足开展活动的需求。如果条件允许,建议今日的两庙遵照传统以修代建,尽可能保留原建筑的结构和构件,一方面保留原汁原味的文化韵味,另一方面节约资源以便增加软文化投入,一味追求大而新或者盲目攀比是不明智的。

附录一:家庙

▶青礁颜氏家庙崇恩堂于明万历丁丑(1577年)由颜廷悦首建,崇祯丁丑(1637年)颜起龙因旧重修,康熙庚午(1690年)因辛丑播迁重建,乾隆乙酉(1765年)因旧重修,嘉庆乙亥(1815年)世远再修,光绪乙亥(1875年)因颓败重修,民国甲子(1924)因破坏再修。

▶ 上瑶杨氏祠堂懋敬堂于道光丙戌(1826年)由杨文远等人因旧重修,咸丰十年(1860年)杨作霖等因地基较低而重修。

▶ 宁店李氏宗祠于咸丰九年(1859年)鸠众重修,光绪二十四年(1898年)连同龙山宫一并重修。

▶ 石塘谢氏家庙世德堂于康熙三十六年(1697年)因播迁重建,雍正间(约1729年)重修,一直到光绪七年(1881年)才因倾坏重修。

▶ 芸美陈氏家庙明德堂播迁毁坏后(约1681年)重建,至乾隆七年(1742年)因水患重修,乾隆癸卯(1783年)再修,后于光绪十八年(1892年)又修。

▶ 贞岱苏氏祠堂绍珪堂,始建于康熙年间,期间几多兴废,至咸丰七年(1857年)重修,光绪二十五年(1899)再修。

宗祠修建一览表

附录二:宫庙

▶ 青礁慈济东宫,辛丑播迁后,青礁颜氏裔孙于康熙初(约1681年)重建,康熙丁丑(1697年)吧国华侨捐资扩建壮大,嘉庆十九年(1814年)因旧重修,咸丰甲寅(1854年)因倾颓重修,光绪丙申(1896年)因旧重修。

▶ 慈济北宫于复界后的康熙二十五年(1686年)在原址基础上重建,至雍正六年(1728年)因庙宇倒塌颓败而重修,道光八年(1828年)再修,嗣后又于道光十三年(1833年)、十八年(1838年)重修。

▶ 玉真法院康熙初(约1681年)林氏族人重建中殿并从田里社迎回神像,乾隆中(约1765年)重修,道光七年(1827年)石囷东西社重建倒塌的拜亭,咸丰末年(约1860年)石囷东西社重建倒塌的中殿,同治十年(1871年)三都人重修蛀坏的后殿,民国十二年(1923年)再次重修。

▶ 钟山水陆北宫于复界时的康熙甲寅年(1674年)重建后殿,至康熙戊寅年(1698年)再建前殿,嗣后于乾隆二十九年(1764年)因毁再次重建。

▶ 鳌冠灵惠庙于复界后(约1681年)重建,至雍正癸卯年(1723年)由黄升捐资重修中殿,至乾隆廿五年(1760年)因旧重修,乾隆廿七年(1762年)乡人赵有才捐资复建前殿。

▶ 石室禅院肇始于唐垂拱二年,元统甲戌(1334年)扩建,明成化间建异地建仓,隆庆三年(1569年)上奏重修,后历清代数朝兴废不一,直到光绪二十八年(1902年)由杨本湖倡议重修,民国十年(1921年)缅商杨章英再次重修。

▶ 新垵正顺宫于复界后重兴后兴废未载,嗣后嘉庆戊寅(1818年)扩建,同治十三年(1874年)重修。

▶ 林东威惠庙创自宋代,延续至明清,道光三年(1823年)因世代久远而重修,光绪十三年(1887年)再修并扩建。

▶ 许厝崇真宫创建于明代,至道光十五年(1835年)合三姓重建一新,咸丰三年(1853年)重修,光绪十二年(1886年)因旧再修。

▶ 后柯海印堂始建于乾隆丁巳(1737年),乾隆癸巳(1773年)重修,乾隆五十七年(1792年)再修,道光十四年(1834年)又修,海印堂之建修,大体上是从家到族再到乡不断扩大的过程。

▶ 后坑集福堂始建于明洪武元年,期间兴废不详,至同治十三年(1874年)重修落翬間,光绪十三年(1887年)重修。

▶ 莲花仙护宫现存碑记中显示其于光绪二十八年(1902年)重修,至民国十一年(1922年)再修。

庵庙修建一览表

鼎美正气庙@廖艺聪

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复