在禾山历史上,有一个由归侨及乡绅自发组织的“禾山地方建设促进会”,广泛参与地方事务,虽近昙花一现,却绽放出异样的光彩。

缘起

民国廿二年(1933年),菲律宾华侨杨肇根(湖里人)、林能隐(前埔人)等先后返国,因叹桑梓多故,居民涣散,“旷观今日之禾山,农业不振,教育退步,社会黑暗,民气消沉,有心人能勿惄焉忧之!”他们联合地方有识之士,“以促进禾山建设为宗旨”,成立禾山地方建设促进会。

民国廿三年3月,禾山地方建设促进会正式成立。思明县党部派员为监誓,禾山当局海军办事处派员列席指导。会经费来源除各乡共同负担外,皆由华侨自动认捐。会址设在双涵原禾山中学旧址。

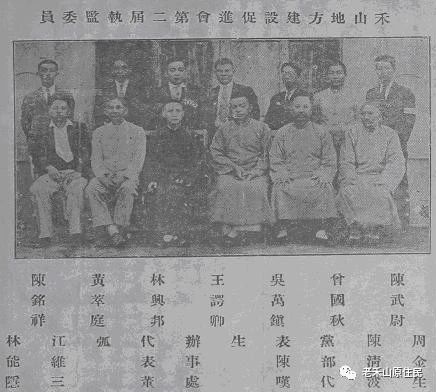

禾山地方建设促进会第二届执监委

禾山建设促进会执委都是声望素孚的地方乡绅和归侨。其中有陈清波(殿前人)、陈菊农(寨上人)、王锷卿(茂后人)、林兴邦(湖边人)、黄萃庭(祥店人)、江维三(屿后人)、叶天来(后坑人)、陈有才(寨上人)、陈安晋(岭兜人)、曾国秋(曾厝垵人)、李香草(后埔人)、何水滨(何厝人)等。

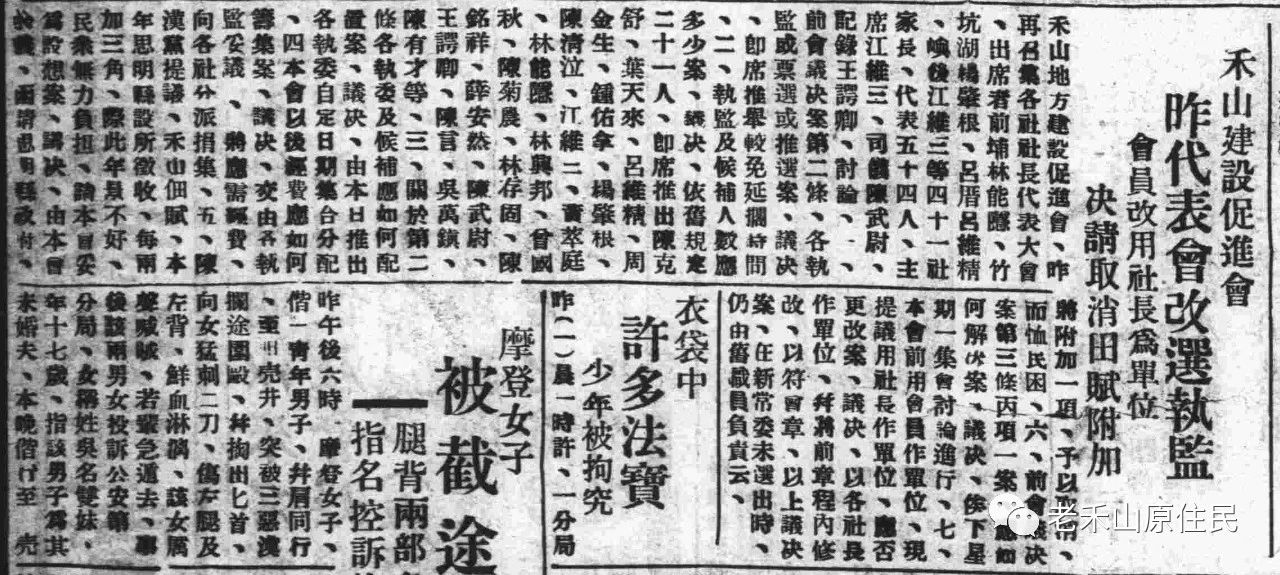

《江声报》1934.4.2.报道

作为

促进会广泛参与禾山事务,成立不久,台籍人高某窥觎下张的禾山温泉,促进会以“外籍人不得在禾买地”为由,派员阻止。

1934年9月,促进会在禾山各社代表大会上,推出“禾山平民教养院章程”:“拟设立平民教养院,收容失业平民,教以简易工艺,俾将来有自立之技能。”

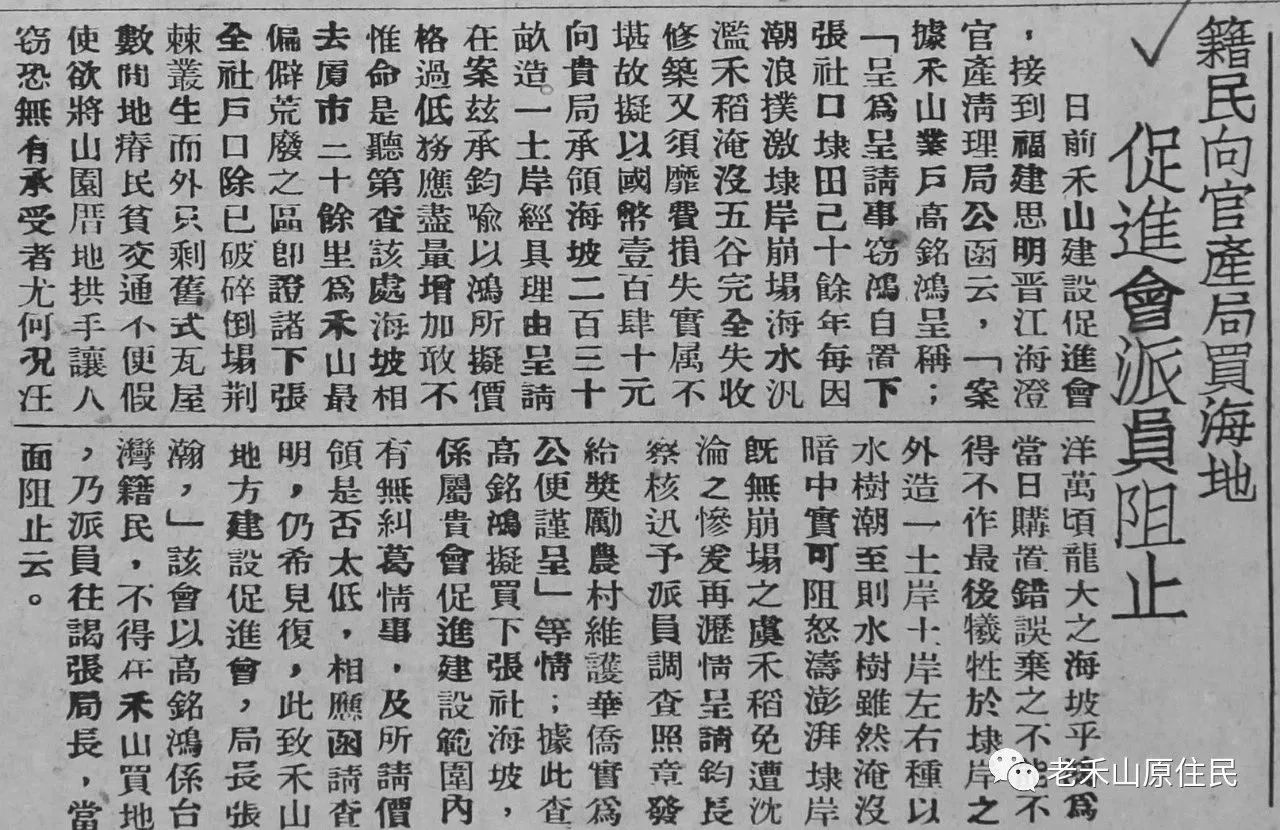

《禾山旬报》1935.4.21报道

促进会设有“禾山调解会”,下分5个小组,参与禾山民间事务调解。

1934年10月,五户崇本堂告租佃户陈某妄为图占公田。促进会派人查勘,传双方仲裁。一个月余禾山调解会调解纠纷已十余起,尚有债务案一起,海地争执2起,房屋纠纷一起,店屋纠纷一起。1935年1月,五户新旧佃户互殴,派陈菊农前往调查。6月,土地纠纷调解成功,双方登报鸣谢。在这期间,调解会还仲裁了叶、黄园地纠纷案,查勘解决了泥金、塔埔海界争执一事,查勘了张厝祖坟地被侵案,调解了乌石浦厝地纠纷事。

《禾山旬报》1934.12.21报道

《禾山旬报》1935.6.11报道

促进会在地方事务中所起的作用,不仅得到民众的认可,就连地方当局也把许多事务托给了促进会。

1934年10月,海军禾山办事处致函禾山促进会,请提倡农场合作社,举办放款、储金、保险等。

1935年3月,由新加坡禾山公会购赠的“禾侨艇”年久失修,县公安局请促进会出面代筹款修理。促进会果然筹资,并函告菲禾山公会捐助。

在当时禾山没有民意代表没有民选机构的情况下,促进会俨然成了禾山民众的代表,担当为民请命。比如取消戏捐:1934年11月20日,促进会召开各乡代表大会,议决通告各乡,取消戏捐,并向禾山办事处接洽。不久,当局出布告取消。

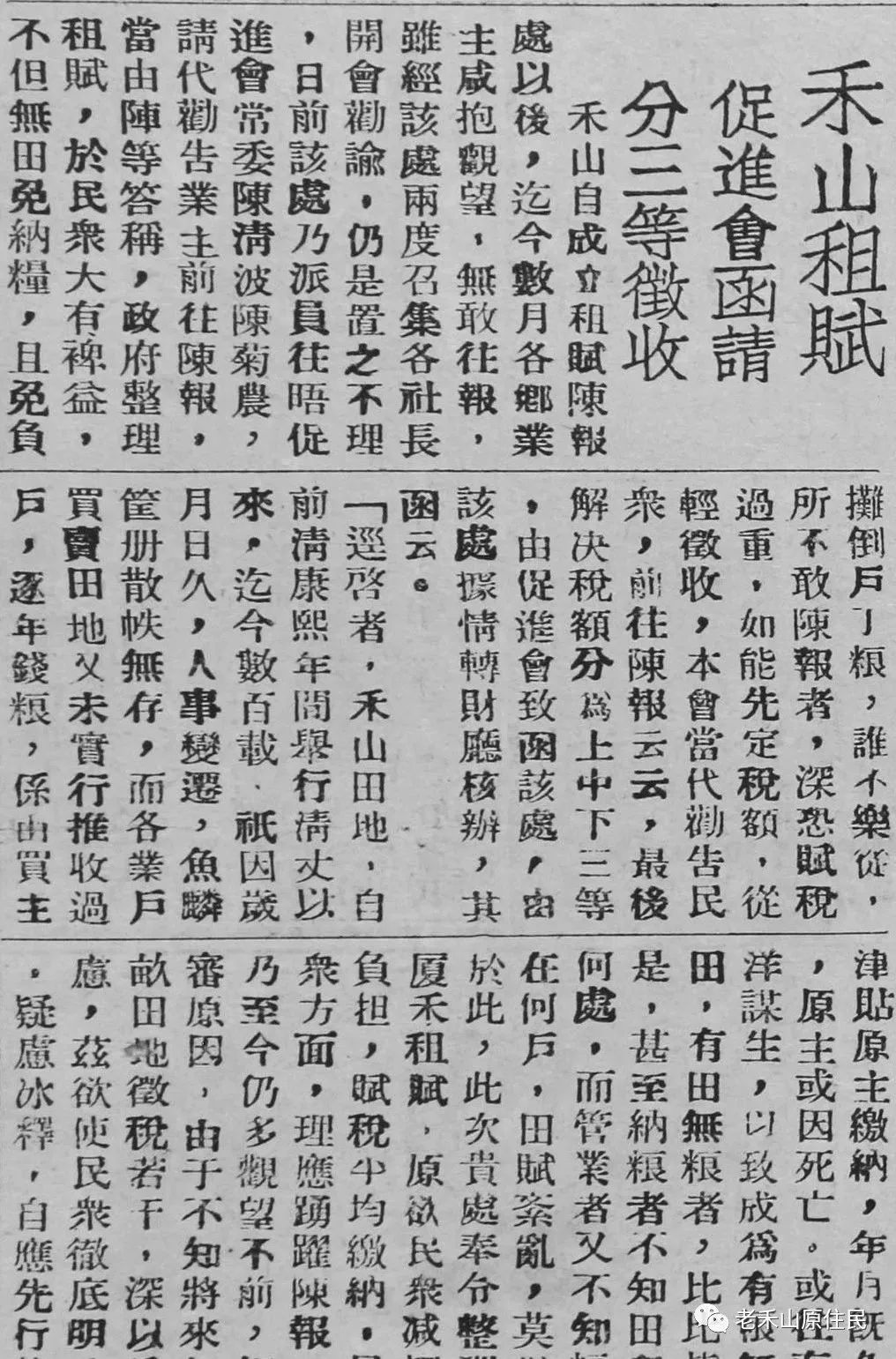

1934年4月,思明县税务局在江头成立租赋陈报处,之后数月,各乡业主观望,无敢前报。促进会致函该处:禾山田地应分上中下三等征收。6月,省府准接促进会函,准禾山田赋分三等征收。

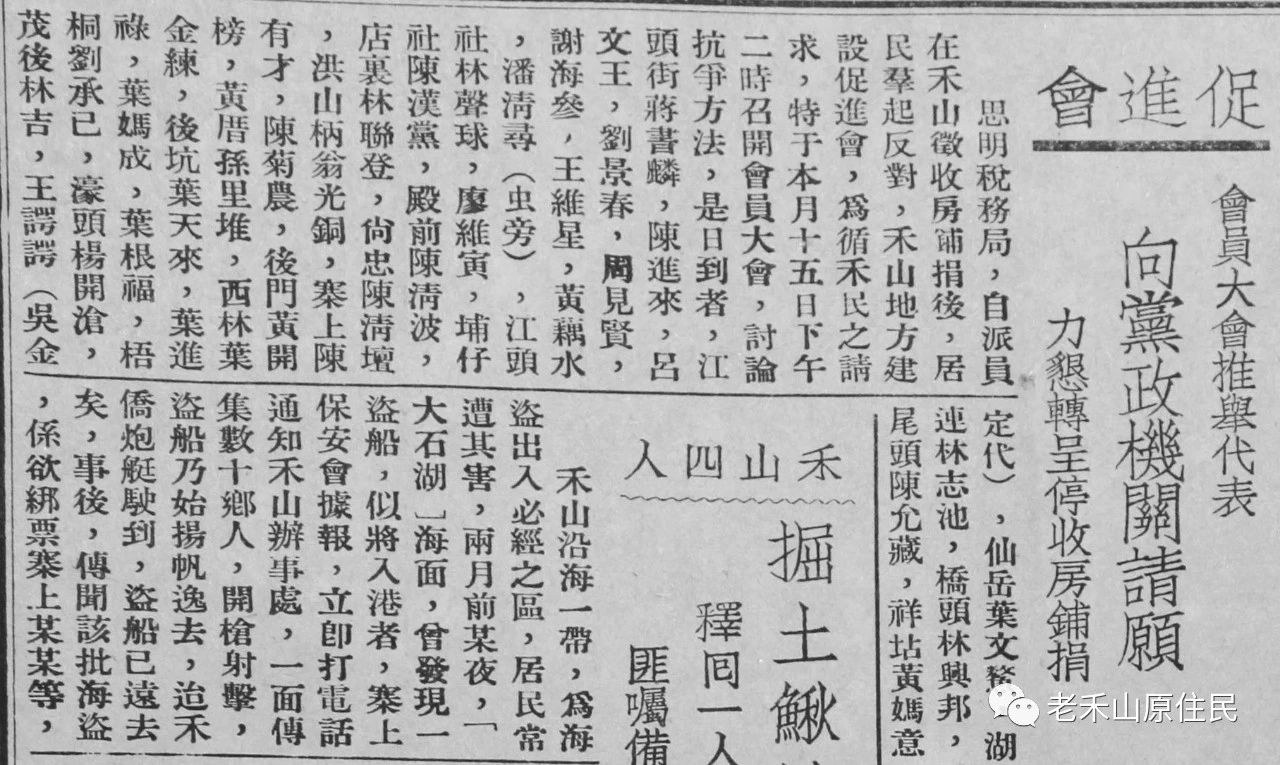

《禾山旬报》1935.4.11报道

7月,五户陈姓在云顶岩的墓地被日籍民占,促进会转函禾山区署,派警前往制止。

叶清河所经营“公膏”(公营鸦片)拟雇一班台人为“缉私员”,民众恐遭骚扰。促进会向叶清河交涉,逼使叶声明绝无此事。

被迫解散

1935年8月,省府派人查办促进会。其理由为:“武断乡曲,请设区议会,妄想把持行政权。”

成立不及一年半,禾山建设促进会被迫解散。

省府查办,促进会被迫解散(《禾山旬报》1935.8.21)

原因

虽然促进会成立以来,制止占地,调解纠纷,主持公理等等,地方当局也托其做了不少事。但是,促进会代表民意鼓动抗税,早就为当局所不容。最关键的是,促进会仅局限于少部分华侨、乡绅,并不是依托和代表广大民众。当时的《禾山旬报》评论说:“设无民气为后盾,单靠促进会,亦无办法。”

然而,禾山建设促进会无疑是旧禾山历史上最具生机最有作为的民间组织。斯人均已远去,他们为禾山这块土地所做的事,还好有迹可循。

经黄国富老师授权。

本图文内容转载于其关注号:老禾山原住民,版权归其所有。

发表评论 取消回复