「第83记」

闲谈莆田人“钱”与“权”竞争下的文化气质

说到莆田,总是没办法以“一边倒”的感情予以描述,这的确是一座与众不同的城市。

我们姑且撇开“莆田系”,好好深挖埋在莆田背后,那些左右着莆田人与莆田文化的因子,或许也能让我们看清莆田的真面目。

莆田,不只是一个城市的代号,事实上,她是由两部分组成的:四个区荔城、涵江、城厢和秀屿原属莆田县,今天的莆田市杂构成上,应是莆田县占大半,仙游县占小半。因此,以更公平的称谓代表她们,应该是“莆仙”,或者二者曾经的东家“兴化”,这不仅仅是地理区分,更是文化区别,这点很重要,特别是对仙游人来说。

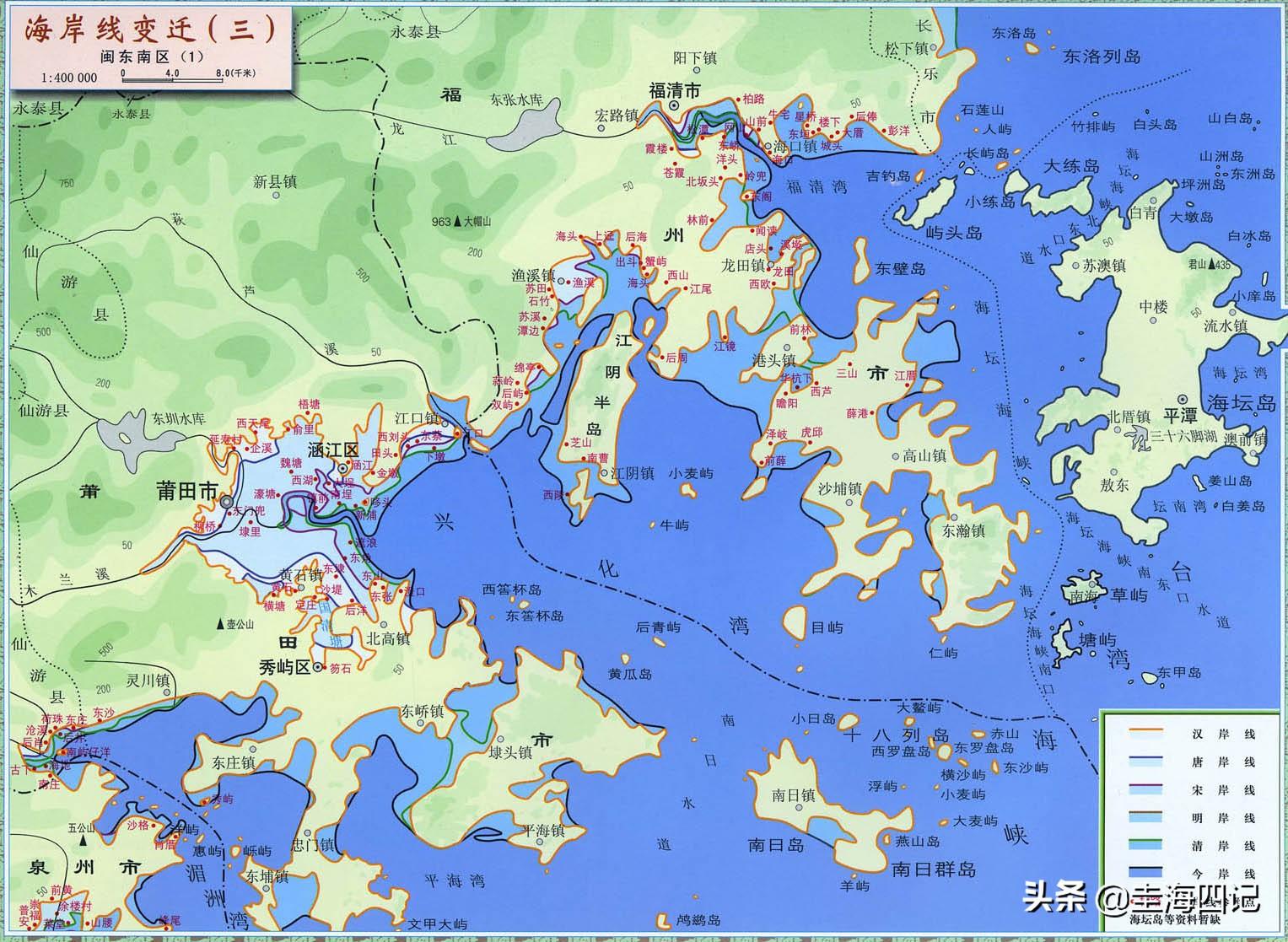

莆田,有点类似“浮田”,诚如类似之意,莆田是沧海桑田作用的产物,其宽广无边的南北洋平原大概是海洋退化后的留存,是海让陆地的产物。

图/莆田市海岸线历代变化图

图/莆田市海岸线历代变化图

尽管这个平原放之全国,实在小的可怜,但在福建,却是数一数二,可人的很,于是在很久很久以前,莆田便已经是衣冠南渡的胜地,特别是她位居福建沿海至中位置,是福建海路、陆路的必经之路。

对于北人南渡,如果仅是半路拦截,也足够莆田提前发展一两千年了,历史上,莆田也确实,比其他地方要繁荣的多。

当莆田先人多了之后,与其紧挨着的仙游盆地便成了第一个接盘侠,很多人进山、西向、南下,就到了仙游,于是,仙游的产生像是莆田掉下的一块肉,二者一直是紧紧联系在一起的,从地理上看,除了北方海边的福清外,与莆田最接近的平地大概也只有仙游一处,除此外,尽是高山峻岭、万顷海涛,无力逾越的障碍。

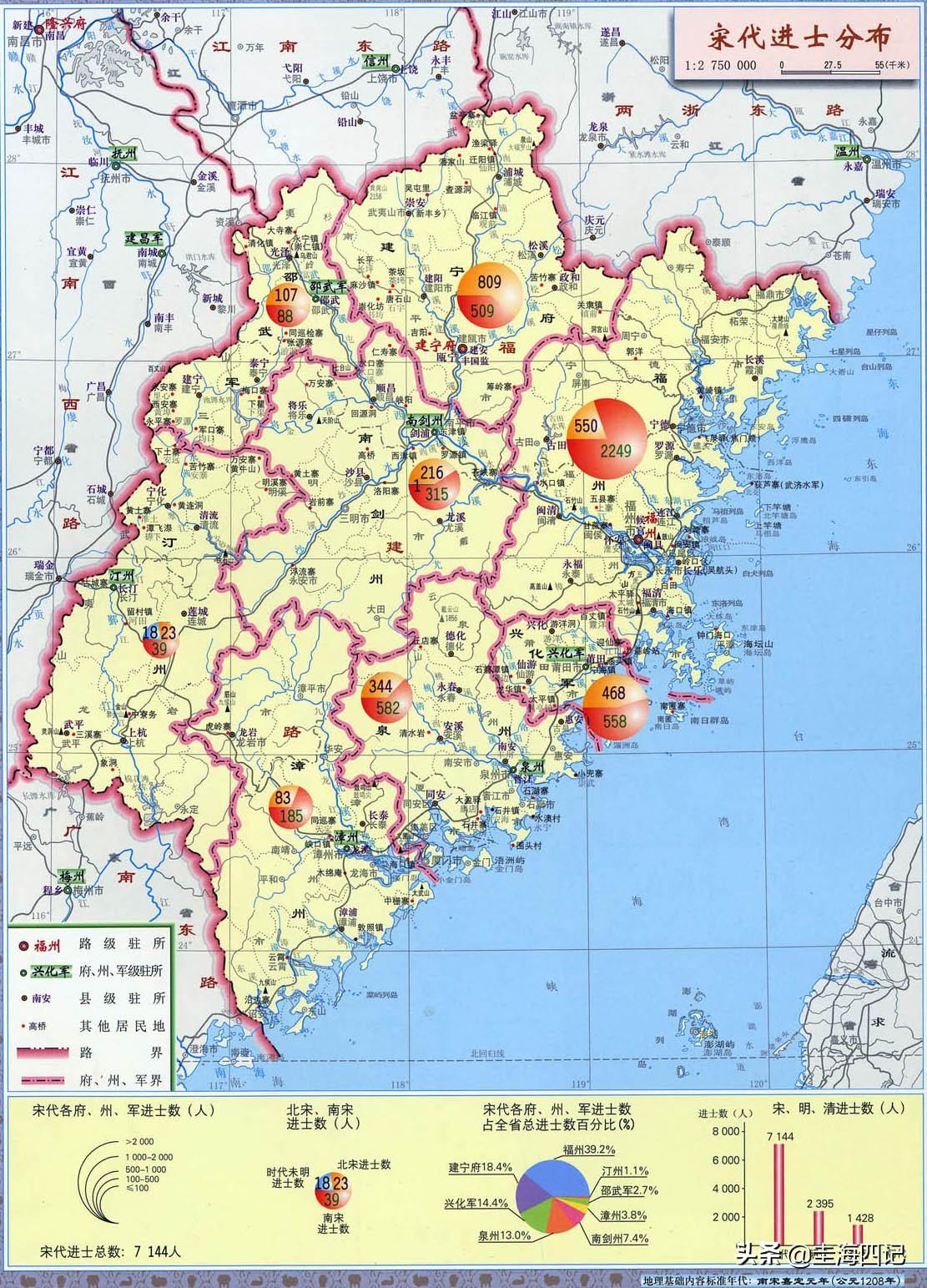

图/宋代福建进士分布图

图/宋代福建进士分布图

在宋代以前,尽管莆仙大地已然文风鼎沸、人口众多,但与中原郡县相比,不过尔尔,显然的,当时的莆仙尚不能独存,她们作为泉州的一部分使福建呈现南北之分,当时的福建只有闽北和闽南之分,无今日五方并立的格局。

直到,闽王据闽自立,躲过中原纷争的乱世,使得福建在那个时代成为世外桃源的赢家,而莆仙更是其中的最大获利者。于是,以军事目的为先,福建一东一西两个小城市出现了,在山的称“邵武军”,在海的为“兴化军”,他们都有一个共同的特性:交通枢纽、发展乐园。

莆仙的独立体开始出现了,以两县之地出现的州府级,与福、泉并列。

到底是人杰地灵,还是地灵人杰,独立后的莆仙显得更加厉害,他们在宋代创造了中国科举文化的奇迹,文人志士、大儒名相层出不穷,莆仙成为中国历史上最伟大的名士培育基地,硬生生从莆田走出了南中国绝大部分的“林姓”,以及郑、蔡姓等,此外更是独霸一方的文献之邦。

而以莆田为跳板,南中国的各个沿海都遍布了以“莆田”为宗的新一代移民,他们不仅仅只是移民,更是带有“莆田特色”的文化基因,似乎,也正是这种人的移动,使得南中国的人文气质发生大变,如破冰行动中的塔寨村,其原型博社村蔡氏便源自莆田市,如此现象,在广东潮汕、汕尾乃至湛江更是普遍的很,莆田在南方沿海的地位诚如北方人口中的山西洪洞县,客家人口中的宁化石壁村。

图/北宋福建人口密度分布图,莆田密度最大

图/北宋福建人口密度分布图,莆田密度最大

这些人,基于传统,似乎天生具备“经商”、“科举”方面的能力,甚是奇怪,难道这就是文化遗传的魔力?

而这两方面,正是莆田人在历史上不同时期的共同表现。

明以前,莆田人热爱科举,以“仕”为进,明以后,则以“商”为退,一进一退是基于环境变化的应变,也是莆田人文气质的改变。

莆田人的这种气质,并非与生俱来,而是受兴化一地的局限性左右。

莆仙,以两县之地,打破了福建一南一北的格局,当福建南北两股同样是输出文化的竞争进入兴化平原时,夹在其中的莆仙便成了夹心饼干,要么屈服,要么顽强抵抗,然而,即使屈服仍是左右不讨好,完全无法得心应手自得其乐。

加上兴化平原良好的生存条件,当地人口的繁衍也造成了莆仙内外竞争加剧,这种内部压力明显大于周边困境让莆仙人民更早地识别压力和突围的重要性,于是,他们在数百年的尝试中找到了解决的方案,那便是走出去战略。闯出一片天,告别这块土地,为子孙后代谋取更大的天地,才是得以生存的保障。

当源源不断的莆仙人南下和北上时,他们却不断被当地融合,而南北两个文化却乐于莆仙的缓冲作用,以便求得相安无事的局面,内外交困使得莆仙人格外注重竞争和自我保护,他们需要在外寻找资源保障莆仙的完整性,于是在竞争中,莆仙人养成了一退一进的生存法则,只有权和钱可以保障自己。

而权和钱也就成了莆仙人的信仰,这或许就是莆仙人和莆仙文化最重要的气质。

本文内容由作者:蔡少谦 提供

发表评论 取消回复